En deux mots

Cyrus Farzadi est chauffeur au Musée d’art contemporain de Téhéran. Cet homme d’origine modeste va se passionner pour ce projet lancé par l’impératrice Farah Diba et se battre, après l’arrivée de Khomeiny pour sauver la prestigieuse collection.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

L’homme qui a sauvé le musée de Téhéran

Stéphanie Perez a délaissé le grand reportage pour retracer la vie de Cyrus Farzadi, un homme du peuple devenu un héros national en œuvrant pour la sauvegarde du musée d’art contemporain de Téhéran.

Tout commence par la fête de couronnement du Shah d’Iran en octobre 1967. Non, tout commence avec l’arrivée de l’ayatollah Khomeiny en mars 1979 et la mainmise des islamistes sur le pouvoir. À moins que cette histoire ne débute vraiment en 1977 avec l’inauguration du Musée d’art contemporain où travaille Cyrus Farzadi. Engagé comme chauffeur pour transporter les œuvres des artistes contemporains internationaux et iraniens, il s’est pris de passion pour ces œuvres et pour ces artistes dont il ne sait rien ou si peu. Il est avide de savoir et ne manque pas une occasion de connaître l’histoire d’une toile, le parcours d’un peintre, la place qu’il occupe dans le monde de l’art.

Il se lie notamment d’amitié avec le directeur du musée et avec Donna Stein, l’américaine mandatée par la Shahbanou pour dénicher les plus belles œuvres. Un travail qu’elle mènera à bien avec zèle et grâce aux revenus du pétrole. Des collections privées aux grandes ventes chez Sotheby’s, elle parviendra à mettre la main sur des œuvres des impressionnistes et sur les grands artistes contemporains tels que Rothko, Jackson Pollock ou encore Andy Warhol. Ce dernier fera même le voyage de Téhéran et réalisera, comme il l’a fait avec Marilyn Monroe une série avec la riche mécène comme modèle. L’histoire raconte que ce tableau sera lacéré par les gardiens de la Révolution lorsqu’ils ont investi les propriétés du Shah.

Car si l’argent coule à flots, la population gronde contre ces fastes dont elle ne peut récupérer que des miettes. «Qom, Tabriz, Mashad, Ispahan. Après un démarrage timide dans les provinces au début de cette année 1978, les manifestations grossissent de semaine en semaine. La révolte est en marche, la clameur de la rue enfle, encore et encore. Depuis son exil irakien, l’ayatollah Khomeiny appelle à renverser le souverain vendu aux États-Unis, le vieil imam barbu a rassemblé une armée de mollahs qui fait se lever les mosquées. Son portrait sévère domine certains cortèges. La religion face à l’insupportable ostentation, le Coran contre le bâillonnement.» Le fruit est mûr, il va tomber.

Après la fuite du Shah et l’intermède Chapour Bakhtiar, l’ayatollah Khomeiny débarque dans la liesse populaire. Et c’est avec ce changement de régime que le destin de Cyrus Farzadi va virer à l’épopée héroïque. Le directeur du musée a aussi pris la poudre d’escampette, si bien qu’il se retrouve seul en possession des clés et du code de la chambre forte ou ont été déménagées à la hâte les œuvres prestigieuses, à commencer par celles de Francis Bacon et d’Auguste Renoir, déjà condamnées par le nouveau régime. «De lui dépend le sort de 300 tableaux de maîtres occidentaux, inestimables, témoins de leur époque et menacés par l’obscurantisme. Une collection unique au monde, en danger depuis qu’un religieux au turban noir a mis la main sur l’Iran. À 25 ans, Cyrus endosse les habits un peu grands de gardien d’un trésor qu’il faut protéger à tout prix contre l’ignorance et la morale islamique, et il est saisi de vertiges.»

Stéphanie Perez, qui a ressemblé une solide documentation, raconte alors les épisodes qui ont transformé Cyrus en héros et permis la sauvegarde de ces chefs d’œuvre. Des épisodes pleins de rebondissements que je vous laisse découvrir. Cette page méconnue de l’histoire de l’art contemporain est aussi l’occasion d’une réflexion sur le pouvoir et sur l’envie émancipatrice de tout un peuple. Une aspiration à la liberté qui peut conduire à de nouveaux drames et un obscurantisme qui fait aujourd’hui encore des ravages.

Ce roman, qui se lit comme un thriller, vient aussi nous rappeler que la soif de culture et l’émotion ressentie face aux œuvres d’art peuvent déplacer des montagnes. La passion devient alors un moteur très puissant.

Liste, non exhaustive, des œuvres occidentales du Musée d’art contemporain de Téhéran

Francis Bacon, Reclining Man with sculpture, 1961

Francis Bacon, Deux figures couchées sur un lit avec assistants, 1968

Georges Braque, Guitare, fruits et pichet, 1927

Georges Braque, Composition (still life with glasses)

Pierre Bonnard, Femme au parapluie, 1895

Marc Chagall, Nuits arabes, 1948

Marc Chagall, La famille au coq, 1969

Marc Chagall, Le bouquet rouge, 1969

Salvator Dali, La conquête du Cosmos suite, 1974

Edgar Degas, En sortant du vestiaire, 1880-83

André Derain, L’âge d’or, 1903-1905

Robert Delaunay, Fenêtre sur la ville, 1925

Jean Dubuffet, Le fil des jours, 1976

Jean Dubuffet, Habitants de l’oasis, 1947

Raoul Dufy, Nature morte, 1941 (à Madame L’Houtier)

Max Ernst, Histoire Naturelle, 1923

André Dunoyer de Segonzac, Soupière de Mousliers, 1939

Alberto Giacometti, Yanaihara, 1960

Paul Gauguin, Nature morte à l’estampe japonaise, 1889

David Hockney, Hollywood III, 1965

David Hockney, Portrait de Brooke Hopper, 1976

David Hockney, Sans titre, 1965

Wassily Kandinsky, Tensions claires, 1937

Willem de Kooning, Lumière en août, 1946

Paul Klee, The Man in love, 1923

Fernand Léger, Les Illuminations, 1948

Roy Lichtenstein, Still life, 1974

Roy Lichtenstein, Roto Broil, 1961

Roy Lichtenstein, Brattata, 1962

Roy Lichtenstein, Hot Dog, 1964

Joan Miro, Le Penseur Puissant, 1969

Joan Miro, Oiseaux des Grottes, 1971

Claude Monet, Environs de Giverny, 1883

Edvard Munch, Autoportrait, 1895

Pablo Picasso, Fenêtre ouverte sur la rue de Penthivre, 1920

Pablo Picasso, La femme qui pleure, 1937

Pablo Picasso, Le peintre et son modèle, 1927

Pablo Picasso, Portrait de femme II, 1965

Camille Pissarro, Les maisons de Knocke, Belgique, 1894

Camille Pissarro, La Charrue, 1901, (lithographie)

Jackson Pollock, Mural on Indian Red Ground, 1950

Pierre-Auguste Renoir, Gabrielle à la chemise ouverte, 1907

Mark Rothko, N°2 (Yellow Center), 1954

Mark Rothko, Sienna Orange and Black on Dark Brown, 1962

Pierre Soulages, Composition, 1946

Henri de Toulouse Lautrec, Le Jockey, 1899

Henri de Toulouse Lautrec, Fille à l’accroche-coeur, 1889

Henri de Toulouse Lautrec, Clownesse Cha-U-Kao au

Moulin Rouge, 1897

Vincent Van Gogh, À la porte de l’éternité, 1882

Edouard Vuillard, L’entrée de la villa

Andy Warhol, Mao, 1972

Andy Warhol, Mick Jagger, 1973

Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967

Andy Warhol, Jacqueline Kennedy II, 1966

Andy Warhol, Suicide, Purple Jumping Man, 1963

Andy Warhol, American Indian Series, 1976

Andy Warhol, Campbell’s Soup, 1968

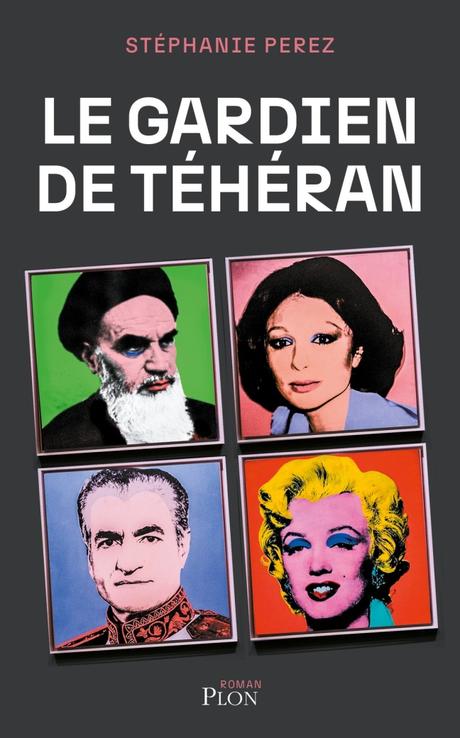

Le gardien de Téhéran

Stéphanie Perez

Éditions Plon

Premier roman

240 p., 20 €

EAN 9782259315470

Paru le 2/03/2023

Où?

Le roman est situé principalement en Iran, à Téhéran.

Quand?

L’action se déroule de 1977 aux années 2000.

Ce qu’en dit l’éditeur

L’histoire du gardien du musée de Téhéran, un homme seul face à la menace des religieux fanatiques qui a réussi à sauver 300 chefs d’œuvre d’art moderne, le trésor de l’Impératrice des arts.

Printemps 1979, Téhéran. Alors que la Révolution islamique met les rues de la capitale iranienne à feu et à sang, les Mollahs brûlent tout ce qui représente le modèle occidental vanté par Mohammad Reza Pahlavi, le Chah déchu, désormais en exil.

Seul dans les sous-sols du musée d’Art moderne de Téhéran, son gardien Cyrus Farzadi tremble pour ses toiles. Au milieu du chaos, il raconte la splendeur et la décadence de son pays à travers le destin incroyable de son musée, le préféré de Farah Diba, l’Impératrice des arts. Près de 300 tableaux de maîtres avaient permis aux Iraniens de découvrir les chefs d’œuvre impressionnistes de Monet, Gauguin, Toulouse-Lautrec, le pop art d’Andy Warhol et de Roy Lichtenstein, le cubisme de Picasso ou encore l’art abstrait de Jackson Pollock.

Mais que deviendront ces joyaux que les religieux jugent anti islamiques ? Face à l’obscurantisme, Cyrus endosse, à 25 ans à peine, les habits un peu grands de gardien d’un trésor à protéger contre l’ignorance et la morale islamique.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Actualitté (Nicolas Gary)

20 minutes

Blog Vagabondage autour de soi

Blog Les chroniques de Koryfée (Karine Fléjo)

Stéphanie Perez présente «Le Gardien de Téhéran» © Production Web TV Culture

Les premières pages du livre

« Avertissement

Ce roman s’inspire d’une histoire vraie, celle du musée d’Art contemporain de Téhéran, ouvert en 1977. Un musée dont le destin est intimement lié à celui de son gardien, gamin des bas quartiers, qui a contribué à sauver et à conserver les trésors de l’impératrice Farah Diba lors de la révolution islamique de 1979.

Pourquoi un roman, et pas un document ? Parce que l’Iran est un pays complexe, où la parole est contrôlée, et parce que la mémoire de certains protagonistes est aujourd’hui fragile. La fiction s’est alors naturellement imposée pour combler les pages blanches.

Le nom du gardien du musée a été changé, et des traits de sa personnalité ainsi que des détails de sa vie hors de l’établissement relèvent de la pure fiction. De même, les noms de plusieurs personnages qui gravitent autour de lui ont été modifiés, et certaines scènes inventées pour la cohérence du récit.

En revanche, les éléments historiques sur la création du musée, l’élaboration de la collection, son inauguration, son évolution sont avérés et ont fait l’objet de nombreux entretiens et recherches, tout comme les événements qui ont précédé l’exil du chah et suivi le retour de l’ayatollah Khomeiny.

L’histoire du musée d’Art contemporain de Téhéran et de son modeste gardien épouse celle de l’Iran d’aujourd’hui, et c’est en cela qu’elle est particulièrement fascinante.

Prologue

Téhéran, mars 1979

Dehors, en ce froid matin de 1979, Téhéran se recouvre peu à peu de noir. Plus rien ne peut arrêter la vague révolutionnaire chargée d’écume de colère qui submerge la capitale iranienne. Le danger est là, désormais, à la porte du musée, impossible de lui échapper. Son ombre se glisse dans les salles vides, s’immisce dans les couloirs silencieux, plane dans le petit office sombre de l’entresol, prête à dévorer le passé et ses trésors. Les hommes armés de l’ayatollah Khomeiny vont se présenter tôt ou tard, ce n’est plus qu’une question de jour. Une question de vie. Et de mort. Seul dans l’établissement déserté depuis le début de la révolution, Cyrus Farzadi convoque la lumière et la chaleur de ses souvenirs comme un vieux film en Technicolor qu’on rembobine. Face à la menace du présent, ils sont tout ce qu’il lui reste. Si seulement ces fichus tremblements pouvaient s’arrêter. Le jeune homme n’arrive plus à contrôler ses mains qui se tordent d’angoisse et le font terriblement souffrir.

1967. Il s’en souvient comme si c’était hier : la liesse dans les rues scintillantes de Téhéran, les joyeux embouteillages, les femmes maquillées paradant sur les capots des voitures, la musique qui s’élève des échoppes et enveloppe la capitale iranienne de ses notes de fête. Cyrus entre dans l’adolescence, son père vient d’acheter leur première télévision, un événement pour toute la famille, et cette journée est celle du sacre de l’empereur d’Iran. La cérémonie est filmée pour la première fois en couleurs grâce à un nouveau procédé français. Devant les yeux ébahis du petit adolescent des quartiers ouest, le carrosse d’ébène et de perles aux vitres blindées roule sur les mille tapis persans qui recouvrent les avenues, des avions affrétés spécialement larguent 17 532 roses sur la ville, autant de fleurs qu’il y a eu de journées dans la vie du chah, et Téhéran revit les légendes de la Perse ancienne, replongeant avec exaltation ses habitants dans la grandeur de son passé.

Farideh, sa mère adorée, a sorti des tréfonds de son armoire la robe en soie qu’elle a dessinée elle-même et qu’elle porte uniquement pour les grandes occasions, noire avec un discret col brodé, elle a mis du rouge sur ses fines lèvres d’habitude si sèches, et s’est parfumée de jasmin. C’est sa façon à elle de se sentir invitée, même si elle reste sur le bas-côté. Avec ses yeux d’enfant, il la trouve si gracieuse, si différente des autres jours où la lassitude et le poids des années semblent l’écraser. Mais elle n’est pas aussi belle que la future impératrice, Farah Diba, qui aimante tous les regards. À la télévision, la souveraine de presque 29 ans surgit comme une apparition, majestueuse dans sa robe immaculée dessinée pour elle par la maison française Christian Dior, avec sa cape de velours et vison incrustée de pierres précieuses. Une œuvre d’art. Armin et Neda, les voisins du cinquième étage, n’ont pas la télévision, alors ils sont venus profiter de la retransmission avec leur fille Azadeh, âgée de 13 ans comme Cyrus. Le cœur en fête, Farideh sert du thé, des pâtisseries aux amandes et du nougat d’Ispahan, elle a disposé de confortables coussins sur le tapis fleuri. La joie est entrée dans la maison, pour quelques heures, ils oublient tous les ruelles crasseuses de leur quartier, les immeubles délabrés, les immondices sur les trottoirs et les visages du désespoir. Aujourd’hui, tout n’est que féerie, rêverie, et pierreries, dans cet autre Téhéran où ils ne s’aventurent que rarement. Tous, ils en restent bouche bée. La salle du trône du palais de Niavaran étincelle de toutes ses mosaïques, ses miroirs et ses lustres. Dans cette salle des Mille et Une Nuits, au son des trompettes, le roi, grand admirateur de Napoléon, se fait empereur. Avec des fastes d’un autre âge, il se couronne lui-même, et sacre son épouse, une première depuis la fondation de la monarchie persane, il y a vingt-cinq siècles. Farah Diba devient officiellement la « Shahbanou ». Cyrus n’a d’yeux que pour cette couronne que le chah dépose avec précaution sur la tête de sa femme, agenouillée à ses pieds. Selon l’empereur, ce geste symbolise l’émancipation de la femme musulmane. L’impératrice renchérira plus tard : « Cette couronne affirme solennellement l’égalité de l’homme et de la femme, après des siècles d’humiliation. » Quelle merveille ! Le prestigieux quotidien anglais The Times écrira le lendemain qu’elle était aussi « spectaculaire qu’une ville en feu ». 105 perles, 36 rubis, 36 émeraudes et 1 469 diamants, un joyau de 2 kilos spécialement fabriqué par le maître parisien Van Cleef & Arpels. Elle a nécessité vingt-quatre voyages à Téhéran et six mois de création minutieuse sur place. À travers l’écran de télévision, la couronne impériale brille de ses éclats sacrés, et Cyrus, en fermant les yeux, s’imagine la caresser du bout des doigts. Serrés les uns contre les autres sur le tapis de la salle à manger, la famille et les voisins se plongent avec délice dans ce royaume enchanté qui les fait voyager. Azadeh, la petite voisine, roule des yeux devant les invitées parées de tiares, de diadèmes et d’émeraudes plus éblouissants les uns que les autres. Elle s’imagine elle aussi héroïne d’un conte de fées au bras d’un prince charmant qui l’enlèverait dans son carrosse en diamants. Tous les rêves sont possibles aujourd’hui, après tout rien n’avait prédestiné l’impératrice Farah, autrefois petite étudiante roturière à Paris, à ce destin de papier glacé.

En ce jour férié, le temps est suspendu, le pays a envie de croire, même brièvement, aux promesses de l’empereur autoproclamé. Sur son trône d’or, paré de sa ceinture de rubis, de son sceptre et de toute sa mégalomanie, le « chah des chahs », « l’ombre du Tout-Puissant », âgé de 48 ans, pose ses lèvres sur le Coran, promet un meilleur avenir à ses sujets et jure de défendre la souveraineté de l’Iran. 101 coups de canon actent symboliquement la force de ce jour historique. Une journée lumineuse. Personne n’imagine alors qu’adviendra une époque où il sera interdit d’en parler, où les souvenirs seront enfouis sous les tapis persans.

C’était il y a douze ans. Déjà. Une éternité. La première fois que Cyrus rencontrait l’impératrice, sans imaginer que sa route croiserait réellement le chemin de la souveraine, ni qu’elle changerait le cours de son destin. De Farah Pahlavi, il ignorait presque tout au moment de son couronnement. Sa Majesté voulait développer la culture en Iran, disait-on. Faire de l’ancienne et glorieuse Perse un pays moderne et ouvert sur le monde. C’était « l’impératrice des arts ». L’empereur lui accordait toute confiance et elle faisait ouvrir les musées les uns après les autres. Qu’est-ce qu’il y connaissait, lui, à l’art, à la culture, à la peinture moderne, le gamin timide qui avait arrêté l’école à 15 ans, fils d’un jardinier et d’une couturière ? C’était une tocade des riches des quartiers nord, un hobby de nantis désœuvrés, les classes populaires de l’ouest et du sud n’avaient pas de temps à perdre pour le superflu. Ce n’est pas ça qui aidait à boucler les fins de mois. Le chah avait beau avoir promis d’apporter la prospérité dans chaque famille, sa révolution sociale laissait beaucoup de foyers sur le carreau, creusait des inégalités de plus en plus visibles, et semait les germes profonds de la rancœur. Alors les inaugurations fastueuses, les coupés de rubans à la chaîne, ce n’était ni son univers ni sa préoccupation. Il n’était pas né pour ça, ce n’était pas sa place, ce n’était pas son histoire.

Et pourtant. Aujourd’hui, en ce mois de mars 1979 chahuté par la révolution islamique, il est l’un des derniers survivants d’un monde en voie d’effondrement. Son destin va se jouer dans les heures ou les jours prochains. Par l’un de ces soubresauts dont seule la grande Histoire a le secret, le voici investi d’une mission qui le dépasse et le terrorise. De lui dépend l’avenir du musée d’Art moderne de Téhéran, le préféré de l’impératrice, le plus mystérieux aussi. De lui dépend le sort de 300 tableaux de maîtres occidentaux, inestimables, témoins de leur époque et menacés par l’obscurantisme. Une collection unique au monde, en danger depuis qu’un religieux au turban noir a mis la main sur l’Iran. À 25 ans, Cyrus endosse les habits un peu grands de gardien d’un trésor qu’il faut protéger à tout prix contre l’ignorance et la morale islamique, et il est saisi de vertiges. À cet instant, les souverains autrefois rois de leur monde ne sont plus qu’un couple déchu poussé à un exil humiliant de pays en pays. L’ayatollah Rouhollah Khomeiny impose peu à peu sa valse des corps voilés, de nouveaux interdits remplacent les précédents, les pays occidentaux se demandent si cette révolution qu’on appelle islamique est un feu de paille ou si l’Iran est définitivement tombé entre les mains des mollahs. La collection de l’impératrice, unique au Moyen-Orient, est considérée comme impie aux yeux des nouveaux maîtres du pays parce qu’elle représente tout ce que le nouveau régime vomit, la volonté d’ouverture vers l’étranger, la modernité, l’ailleurs.

Dans le silence du musée désert, à la veille d’un moment qu’il sait inévitable et qu’il redoute, Cyrus essaie de garder la tête froide. Il en est certain : les hommes de Khomeiny vont venir fouiller les réserves du musée à la recherche des tableaux de la souveraine. Les révolutionnaires risquent de les brûler, dans leur folie destructrice, ils ne verront pas en eux la lumière de la connaissance, seulement les traces d’un monde honni à faire disparaître à tout prix. Dans leur obsession d’effacer toute trace de la monarchie et sa politique d’ouverture, rien n’est épargné depuis qu’ils se sont emparés du pouvoir. Ces dernières semaines, ils ont détruit la petite salle de théâtre expérimental au coin de la rue et mis le feu aux cinémas qui projetaient des films américains. Le modèle culturel vanté par l’empereur Mohammad Reza Pahlavi est piétiné, brûlé, réduit en cendres, et le musée de l’impératrice est sans doute aucun le prochain sur leur liste. Paralysé par la peur, Cyrus a l’impression d’entendre les peintres appeler au secours, il perçoit les murmures plaintifs de Pablo Picasso et Andy Warhol dans le bureau, leurs mots se mélangent aux couleurs des toiles. Lui qui n’a jamais vraiment fait preuve d’un naturel intrépide, encore moins téméraire, lui dont on moquait enfant la timidité maladive et le manque de courage, sent une force inconnue monter du plus profond de ses entrailles et tendre sa volonté, ses nerfs et ses muscles.

Face aux hommes de Khomeiny, il doit se lever, il n’a pas d’autre choix. Il doit les empêcher de commettre l’irréparable, et protéger les tableaux de l’impératrice, veiller sur eux comme eux l’ont éveillé. Même si c’est au péril de sa vie. Dans le chaos qui s’est abattu sur Téhéran, cette mission s’impose à lui. Il est prêt à les défendre comme s’ils étaient ses propres enfants.

Chapitre 1

Téhéran, juillet 1977

À Téhéran, en cette année 1977, les cinémas « L’Atlantic », « L’Empire », « Le Royal » sentent l’Amérique, Rocky et Stallone sont à l’affiche, on sirote du Pepsi-Cola en terrasse, les filles s’habillent comme à Paris, et le soir on se presse dans les discothèques branchées de l’avenue Pahlavi, pour danser sur du disco et des musiques funky. Chaque jour, on assiste à l’inauguration d’un nouveau drugstore qui vend les derniers gadgets américains à la mode, ou à l’ouverture d’une galerie huppée qui expose des œuvres décalées. La capitale iranienne trinque, consomme, bouillonne, le cœur de l’ancienne Perse et ses 4 millions d’habitants est en effervescence. Fier de lui, sûr de son succès, l’empereur Mohammad Reza Pahlavi répète à l’envi qu’il veut transformer l’Iran en « Japon du Moyen-Orient », le chah bâtisseur souhaite faire de son pays une vitrine de la modernité, même si c’est à marche forcée, au goût des plus épris de tradition.

Dans le taxi collectif qui le conduit près du parc Laleh, coincé entre une adolescente en mini-short maquillée comme une voiture volée et une grand-mère accrochée à son chapelet sous son tchador, Cyrus Farzadi, le nez collé à la vitre, observe la capitale défiler dans toutes ses contradictions et ses extravagances. Les immeubles de verre flambant neufs succèdent aux maisons de brique affaissées et miteuses, les mosquées aux coupoles de céramique scintillent aux côtés des bars bruyants et branchés, le chant du muezzin se mélange dans une curieuse symphonie à celui des chanteurs pop de la radio… Le jeune homme de 23 ans apprécie l’effervescence de la capitale, un nouveau monde en ébullition empli de promesses. Ce matin tout particulièrement, il se sent comme en lévitation au-dessus de la cité grouillante. Pourvu qu’il décroche cet emploi, pourvu que le rendez-vous soit concluant, un étrange pressentiment lui indique que sa vie est sur le point de basculer. Le dolmuş n’avance pas, coincé dans les embouteillages dantesques et le concert assourdissant des klaxons. Le regard de Cyrus se perd dans l’étrange chorégraphie que jouent chaque jour voitures, camions, piétons et vélos, chacun dans leur numéro de solo. Cette ville est devenue une jungle.

La semaine dernière, il a travaillé quelques jours comme livreur et son patron l’a envoyé déposer de la moquette dans un des musées en construction de Téhéran. C’était bien la première fois qu’il mettait les pieds dans un établissement de ce genre. À sa grande surprise, quand il a déployé ses lourds rouleaux de linoléum, il a tout de suite été happé par le grouillement des sous-sols, le ballet des employés, l’énergie contagieuse dans les couloirs. Des ouvriers partout, un essaim bourdonnant au milieu de dizaines de cartons mystérieux. Des œuvres, sûrement. Hypnotisé, il est resté debout, immobile, planté au milieu de la fourmilière, persuadé d’avoir trouvé sa place, sans savoir pourquoi. Le destin avait déjà certainement penché de son côté favorablement, c’était justement le jour où le musée recrutait des chauffeurs, à trois mois de son ouverture programmée pour cette fin d’année 1977. Une femme, grande, brune, élégante, qui parlait farsi avec un fort accent américain, distribuait des formulaires d’embauche à ceux qui le souhaitaient. Il en a rempli un sur-le-champ, sans hésiter, d’une main tremblante d’excitation.

Le voici ce matin, le cœur battant, venu passer son entretien dans le bureau de l’Américaine, il a noté son nom sur un bout de papier qu’il tient serré dans sa main : Donna Stein. D’elle dépend son avenir. Pour ce rendez-vous capital, sa mère l’a accompagné au bazar, chez son tailleur attitré, choisir un pantalon gris et une chemise blanche bon marché, mais de qualité, et bien coupés. « Même quand on n’a pas beaucoup d’argent, il faut toujours être présentable. C’est une question de politesse. Être pauvre ne signifie pas être mal élevé. » Sa mère a souvent raison. Un peu à l’étroit dans le tissu neuf, le frêle garçon à la longue silhouette reste quelques minutes, songeur, devant le bâtiment en cours de construction au cœur du parc Laleh.

L’ensemble de béton brut détonne au milieu de Téhéran, avec son curieux mélange de tours du vent iraniennes et d’arabesques futuristes occidentales. Il n’est jamais allé aux États-Unis, mais il en a vu des images dans les séries américaines qui passent chaque soir à la télévision, et vraiment, ici, en plein centre de la capitale, on pourrait se croire à New York. Son visage anguleux est barré d’un franc sourire qui fait remonter ses fossettes lorsqu’il entre fièrement dans le bâtiment et se présente à l’accueil auprès du vigile, installé derrière son comptoir provisoire. Une forte odeur de peinture fraîche sature l’atmosphère. Les premiers rayons du jour traversent timidement la porte vitrée à l’entrée, le hall est encore désert et silencieux.

Au sous-sol du bâtiment, assis à son bureau de verre et plongé dans un tas de documents éparpillés devant lui, Kamran Diba est un homme contrarié. Son regard noir et ses lèvres pincées témoignent de sa profonde irritation. Le dernier état des lieux sur l’avancée des travaux du musée lui a été remis hier soir, il est clair que les délais ne sont pas tenus, et que le chantier prend beaucoup trop de retard. Mais qu’est-ce qu’ils fichent, bon sang, les ouvriers et leurs chefs, ils sont pourtant bien payés, non ? Tout le monde sait que l’ouverture est prévue en octobre, et que l’heure tourne. Qu’est-ce qu’il va lui dire, à l’impératrice ? Qu’une bande d’incompétents menace le pari le plus fou du Moyen-Orient ? L’épouse du chah veut doter l’Iran d’un musée d’art contemporain, qui servirait de passerelle entre Est et Ouest, entre œuvres iraniennes et chefs-d’œuvre occidentaux. Une preuve de la modernité de l’Iran, de son ouverture vers le monde du progrès, du grand changement impulsé par le chah, son époux. Un musée à inventer, une page blanche à remplir. La plus importante collection d’art moderne hors d’Occident à bâtir. Qui aurait pu refuser ce défi unique au monde ? Lorsque Sa Majesté l’a nommé grand architecte de son projet, il n’a pas tergiversé. Parce qu’il est son cousin germain, pour travailler à la Cour ça aide toujours, et parce que lui-même, artiste peintre longtemps installé aux États-Unis, souhaitait ardemment faire partie de cette équipe de pionniers. Plans, budget, il a tout supervisé. Dix années de tractations, de réunions, dans le secret le plus total. Un échec, si près de l’objectif, est tout simplement impossible. L’humiliation, inconcevable. L’ambitieux quadragénaire à la carrure trapue veut sa part du succès. Les ouvriers devront travailler nuit et jour pendant trois mois s’il le faut, mais il ne peut se permettre de reculer. Et puis, à quoi bon s’échiner à monter la plus ambitieuse des collections si pour l’instant on ne peut nulle part accrocher les trophées du musée ?

Le directeur a monté une discrète équipe d’experts américains qui l’aident à sélectionner les pièces d’art occidental du catalogue, des aventuriers d’un nouveau genre partis à la conquête des chefs-d’œuvre cachés de la planète, de New York à Paris, de Londres à Genève, des salles de vente aux galeries en passant par les collectionneurs privés. Une chasse aux trésors effrénée, vertigineuse, sans limites de budget. C’est l’argent du pétrole qui paie, l’argent qui ruisselle des caisses de l’État, l’argent qu’on ne compte pas. Dans l’Iran du chah, la démesure est un art de vivre.

L’impératrice Farah est passionnée par les impressionnistes français du XIXe siècle, lui est davantage porté sur l’art moderne américain. Un savant mélange des genres. Depuis plusieurs mois, Diba et ses hommes sont aux aguets, et aujourd’hui il lui faut un chauffeur à temps complet pour convoyer les chefs-d’œuvre qu’ils ont dénichés. Quelqu’un qui sait garder un secret. Dans ce musée, moins les employés en savent, mieux c’est. Avec l’aide de Donna Stein, l’une des acheteuses en qui il a le plus confiance, le directeur a donc identifié l’homme de la situation, sérieux, pas trop curieux, pas trop cultivé. Un bon soldat venu des bas quartiers, qui ne sera pas tenté de s’enfuir avec ces œuvres d’art qui coûtent des millions de dollars. Cette mine d’or, il n’est pas question de se la faire dérober.

Assise dans un confortable fauteuil sur son balcon face aux majestueux monts Alborz, Donna Stein sirote sa tasse de thé au jasmin, le sourire aux lèvres. Arrivée des États-Unis il y a deux ans, elle ne se lasse pas de ces premières heures du matin quand la lumière douce baigne de son halo discret les cimes enneigées. Depuis le premier étage de sa tour de verre, l’une de celles qui poussent comme des champignons dans le nord de Téhéran, la vue est époustouflante. Les montagnes encerclent la ville qui s’éveille dans des parfums d’épices et de rose. Un air de musique pop s’élève de l’une des échoppes, un peu plus bas dans la rue. Cette paisible atmosphère matinale ne déplairait pas à un Claude Monet penché sur son chevalet. Elle est comme immergée au cœur d’un tableau aux couleurs joyeuses, entraînée dans un voyage immobile, et elle en tremble d’émotion. Elle, l’Américaine débarquée de New York, qui imaginait la capitale iranienne sombre, désertique et moyenâgeuse, n’en revient toujours pas de son degré de modernité. Son immeuble de 22 étages aux lumineuses baies vitrées comprend un élégant centre commercial au rez-de-chaussée, un concierge disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et une centaine d’appartements modernes et spacieux comme celui que lui a loué le musée. Elle y habite seule, au risque de bousculer les traditions locales, mais en bonne New-Yorkaise libre et indépendante, elle ne se pose pas trop de questions. Pas une seconde elle n’a hésité lorsqu’une amie iranienne de la Grande Pomme lui a parlé de l’opportunité de travailler comme acheteuse pour le musée de l’impératrice d’Iran. La perspective de participer à la création d’une collection unique la flatte et l’excite à la fois. Brillante, ambitieuse, sûre de son talent, elle présente une belle carte de visite, avec plusieurs mois passés au prestigieux musée d’Art moderne de New York, le MoMA, où elle a développé un certain flair pour dénicher les perles rares. On dit aux États-Unis que l’impératrice est une femme de son temps qui s’engage pour la culture et l’éducation, une souveraine proche de son peuple et des plus pauvres, une impératrice qui ne veut pas juste être belle sur les clichés de papier glacé. Une reine féministe ? Voilà qui l’intrigue vraiment ! Ces monarchies qui s’accrochent à leurs privilèges de l’autre côté de l’Atlantique sont tellement exotiques. Sans compter que l’Iran, les charmes de l’Orient, les fastes de la cour impériale, ça ne se refuse pas.

En sirotant sa boisson, Donna songe avec satisfaction à la soirée d’hier. Au pied de son immeuble, la plus ambitieuse des nouvelles galeries d’art célébrait avec son ouverture en grande pompe. Les propriétaires, une famille fortunée bien connue de Téhéran, ont frappé fort, avec un catalogue de gala à faire pâlir d’envie les collectionneurs du monde entier… Claude Monet, Max Ernst, Dufy, Braque, Bonnard, Degas, Picasso… la crème de l’Europe impressionniste et surréaliste. L’impératrice en personne a fait le déplacement, elle manque rarement l’inauguration d’un lieu culturel, et elle a retenu une petite peinture à l’huile de René Magritte, Le Ciel, datée de 1934. Il faut envoyer quelqu’un chercher la toile dès que le cabinet de la souveraine aura réglé l’achat. La collection s’étoffe de plus en plus, elle gagne en diversité et en qualité, Donna ne compte plus ses heures ni ses nuits d’insomnie pour décrocher les plus belles pièces. Elle songe avec excitation à l’inauguration du musée qui doit se tenir dans quelques mois. Ce sera le rendez-vous glamour de la fin d’année à Téhéran, à ne pas manquer. Son heure de gloire, aussi. En attendant, il est temps d’attraper un taxi pour se rendre à son bureau. Elle fourre dans son sac à main la fiche du jeune candidat qu’elle a retenu pour le poste essentiel de convoyeur des tableaux. À première vue, il semble présenter le profil parfait. Discret garçon sans histoires, consciencieux et ponctuel. Il faut vraiment quelqu’un de confiance pour prendre soin de la collection de l’impératrice.

Le gardien indique à Cyrus la rampe circulaire qui mène à l’entresol, où est installée la direction. Impressionné, il descend dans le ventre du bâtiment, en longeant d’imposants piliers de béton gris qui montent vers le ciel et l’écrasent de toute leur puissance. Le puits de lumière conçu pour éclairer le cœur de l’édifice l’éblouit quelques instants, le soleil du matin le réchauffe de ses rayons réconfortants. Il y a dans ce musée en construction un mystère qui le captive une nouvelle fois. Son regard est attiré par des dizaines de cartons volumineux posés contre les murs et prêts à être déballés. Il se fraie un chemin parmi des fils électriques et des caisses d’outils, fait attention où il met les pieds, un accident est vite arrivé, et parvient, enfin, devant la porte vitrée du bureau du directeur. Il frappe doucement. Assis sous le portrait dominateur de l’empereur en costume d’apparat – c’est bien le seul cadre à sa place dans le musée actuellement –, Kamran Diba est en grande discussion avec Donna Stein, l’Américaine brune qui distribuait l’autre jour les formulaires de recrutement.

Cyrus la reconnaît immédiatement. Il note aussi la présence d’un homme trapu, aux sourcils broussailleux, silencieux dans un coin de la pièce.

Kamran Diba, pull rayé noué sur les épaules, est engoncé dans une chemise blanche impeccablement repassée. Le teint hâlé de son visage laisse imaginer qu’il revient d’un séjour dans une station balnéaire huppée du sud de l’Europe, ou alors dans la luxueuse Mamounia de Marrakech, la Cour y a ses habitudes aux côtés du comte de Paris et de l’ancien roi Siméon de Bulgarie. Le directeur du musée lève la tête, lisse machinalement sa moustache brune et fait signe à Cyrus d’entrer. Celui-ci s’exécute d’un pas timide.

— Bonjour, monsieur, je suis Cyrus Farzadi, je viens pour le poste de chauffeur.

Chapitre 2

Cyrus reste debout quelques longues secondes à l’entrée de la pièce, tête baissée. Sa voix est à peine audible, mais Diba l’invite d’un geste de la tête à s’asseoir sur la chaise en bois face à son bureau. Ses larges épaules et sa carrure massive ne l’empêchent pas de dégager une certaine élégance, les boutons de manchettes dorés de sa chemise indiquent son sens du raffinement, il a les bonnes manières de ceux qui fréquentent la cour impériale et Ses Très Royales Altesses. Le directeur va droit au but.

— Oui, oui, asseyez-vous. Nous recherchons quelqu’un pour convoyer les tableaux et nous avons retenu votre candidature.

Cyrus respire. L’assistante du directeur, une jeune femme brune au brushing soigné, entre à cet instant avec un plateau garni de tasses de thé. Gracieuse dans sa jupe moulante marron et ses bottes en vinyle dont les talons claquent sur le sol, elle adresse un sourire d’encouragement au jeune employé qu’elle sent intimidé. Kamran Diba fait signe à Cyrus de se servir, celui-ci plonge un cube de sucre dans la boisson fumante et déguste une première gorgée. L’arôme de menthe douce le détend immédiatement, il attend que le patron poursuive ses explications. Kamran Diba, lui aussi, trempe ses lèvres dans la tasse en fine porcelaine, et après ces quelques minutes de pause, plante ses yeux noirs dans les siens. Il s’adresse à lui d’un ton solennel.

— Avant toute chose, vous savez que nous travaillons tous à un projet unique dans l’histoire de l’Iran, n’est-ce pas ?

Cyrus hoche la tête, impressionné. Il est quand même face au cousin de l’impératrice, jamais il n’aurait imaginé se retrouver dans une telle situation. Il cherche des yeux le soutien de Donna Stein, restée jusqu’à présent silencieuse, debout les bras croisés derrière Kamran Diba. À chacun son rôle, c’est Diba qui prend les décisions, elle n’est là qu’à titre consultatif. Dans sa chemise blanche et sa jupe-culotte bleue, elle dégage avec son allure moderne une bienveillance rassurante. La présence de l’homme aux sourcils épais, qui ne lui a pas été présenté, le met en revanche mal à l’aise. Depuis son entrée dans la pièce, il sent sur lui son regard suspicieux qui le scrute et le transperce. D’entrée, cet homme aux boucles brunes et à la mine renfrognée ne lui inspire aucune confiance. Pourquoi assiste-t-il à cet entretien d’embauche ? Quel est son rôle dans la partition qui se déroule dans le bureau ? Kamran Diba joue distraitement avec la chevalière en or à son annuaire droit, puis poursuit, en fixant Cyrus droit dans les yeux :

— Vous avez écrit sur le formulaire d’embauche que vous aimiez bien conduire et que vous n’aviez pas peur de passer du temps sur la route. Le musée a besoin d’un chauffeur fiable.

Il s’interrompt quelques secondes puis reprend :

— Vous allez vous en rendre compte très vite, nous ne sommes pas nombreux dans ce musée, on se débrouille comme on peut. Mais je suis très fier de ce que nous faisons. Et je veux une équipe qui croit, comme moi, en ce projet.

Pour la première fois, Donna Stein prend la parole. Elle renchérit avec un sourire chaleureux, le regard brillant sous son khôl noir :

— C’est une chance incroyable que vous avez d’être engagé ici, vous allez voir.

Diba continue. Il éprouve d’emblée une certaine sympathie pour ce gamin réservé qui plisse les yeux quand il sourit.

— À partir de maintenant, je vais vous demander d’aller chercher les tableaux que nous achetons et qui commencent à arriver à Téhéran. Nous recherchons des chefs-d’œuvre, des pièces uniques. Jamais de telles œuvres n’ont voyagé vers l’Iran, ce que nous accomplissons est exceptionnel.

Cyrus boit une autre gorgée de thé pour se donner une contenance. Lui le gamin sans diplôme, sans aucune formation artistique, va donc se retrouver responsable des toiles choisies par l’impératrice ? Donna Stein, toujours souriante, l’encourage :

— Nous sommes sûrs que vous êtes la meilleure personne pour ce poste. Vous commencez dès demain. Il faut que vous alliez à l’aéroport Mehrabad, une livraison y est programmée à 10 heures. Les caisses arrivent dans un avion privé en provenance de Genève, en Suisse. Vous devez vous occuper de tout réceptionner.

Le directeur saisit une liasse de documents sur son bureau.

— Voici les papiers, vous gérez le passage en douane, vous faites l’inventaire pour vérifier qu’aucun tableau n’est manquant, et vous rapportez tout ici. Il y a 10 caisses au total. Il y en a 2 que j’enverrai chercher plus tard, elles sont trop volumineuses, ce sont des sculptures. Les autres sont des huiles ou des acryliques sur toile. Faites attention, ce sont des œuvres d’une grande valeur, c’est moi qui suis allé les choisir à Paris le mois dernier.

Le grand gaillard s’empare des papiers, encore hébété, il se contente de secouer la tête en silence, comme une marionnette. Il n’a jamais rempli une mission de la sorte, ne sait pas trop comment il va s’y prendre, mais il a compris qu’il n’a guère le choix. Quand on reçoit un ordre d’un membre de la famille impériale, on ne le discute pas. « Ce n’est pas à nous de réfléchir, on est là pour obéir. Ces gens-là savent mieux que nous », lui aurait dit sa mère, toujours pleine de bon sens, si elle l’avait accompagné à cet instant. Cyrus, donc, se lève et s’exécute.

— Bien sûr, monsieur Diba. C’est un véritable honneur, monsieur Diba. Comment je dois procéder ? Quel véhicule je prends ?

Debout derrière son bureau, Kamran Diba se tourne pour la première fois vers l’homme aux sourcils épais, à l’air toujours aussi hostile et impassible, et le désigne d’un geste de la main.

— Vois tout ça avec Reza. Il est mon bras droit. Trouvez une solution, il y aura une fourgonnette disponible demain matin. Sinon, on verra avec le palais, ils nous prêteront un véhicule.

Reza ne bronche pas. Les bras croisés, il toise Cyrus de la tête aux pieds. D’entrée, il impose une incommodante distance.

Kamran Diba pose ses deux mains sur son bureau, marque un temps d’arrêt, puis prend un ton encore plus grave pour conclure :

— Encore une fois, je compte sur toi, c’est la collection de l’impératrice qui est entre tes mains. Nous sommes des pionniers ! Personne n’a jamais réalisé ça avant nous au Moyen-Orient. Nous voulons que ce musée devienne l’équivalent du Guggenheim à New York ou du musée Beaubourg à Paris. On doit tous faire des efforts. Chacun d’entre nous apporte sa pierre à l’édifice. Pour notre pays dont nous sommes si fiers.

Donna Stein approuve d’un hochement de tête. Cyrus s’incline et se promet intérieurement de se renseigner sur ces musées de Paris et New York qui ont vraiment l’air importants et célèbres, mais dont il n’a jamais entendu parler. Il n’a jamais voyagé hors d’Iran, quand il part rendre visite à sa famille à Shiraz, dans le sud du pays, c’est déjà toute une expédition. Il a bien compris qu’il fait désormais partie d’une aventure hors normes. Avec le bon sens des plus modestes, le jeune employé perçoit que personne n’a le droit à l’erreur, on ne peut pas décevoir l’impératrice d’Iran.

Reza, toujours muet, lui fait signe de l’accompagner hors du bureau. Diba observe le timide employé sortir de sa démarche hésitante et sourit d’un air complice à Donna Stein. Elle avait raison, ce gamin présente le profil adéquat, sérieux, fiable et pas trop curieux. La jeune femme s’éclipse à son tour, satisfaite elle aussi de cette nouvelle recrue, et Diba se replonge dans la liasse de documents qui s’amoncellent sur son bureau, en lissant pensivement sa moustache.

Cette cargaison, il y tient pour une raison particulière. De passage à Paris le mois dernier dans une galerie du VIIe arrondissement qu’on lui avait recommandée, il a eu le coup de cœur pour l’intégralité des œuvres exposées, des grands maîtres hyperréalistes américains. Persuadé de la qualité de ses trouvailles, il a convaincu l’impératrice et acheté tout le catalogue. Des huiles sur toile de Robert Cottingham, Ralph Goings ou John Salt. Le galeriste français n’en revenait pas, il croyait à une plaisanterie, à la fanfaronnade d’un collectionneur loufoque. Il a vite compris que son acheteur venu d’Iran était sérieux lorsque l’homme aux pantalons pattes d’éléphant a commencé à négocier un rabais de 20 % et évoqué sans attendre les modes de paiement. Les négociations ont duré deux semaines. Une fois l’argent transféré, Diba a fait décoller un avion depuis Genève direction Paris, pour récupérer sa commande. Il déteste perdre du temps. Dans cette livraison, il y a aussi une double sculpture en polyester de Duane Hanson, son œuvre préférée : deux boxeurs noirs au short rouge, l’un debout, l’autre au sol. Il a hâte de les voir s’affronter dans une des salles de son musée, parfait ring pour ces adversaires d’un jour. Les spectateurs de ce combat muet seront les visiteurs, il entend déjà leurs murmures et leurs encouragements, il a hâte que l’établissement prenne vie et mène son propre combat parmi les plus grands. »

Extrait

« Qom, Tabriz, Mashad, Ispahan. Après un démarrage timide dans les provinces au début de cette année 1978, les manifestations grossissent de semaine en semaine. La révolte est en marche, la clameur de la rue enfle, encore et encore. Depuis son exil irakien, l’ayatollah Khomeiny appelle à renverser le souverain vendu aux États-Unis, le vieil imam barbu a rassemblé une armée de mollahs qui fait se lever les mosquées. Son portrait sévère domine certains cortèges. La religion face à l’insupportable ostentation, le Coran contre le bâillonnement. » p. 108

À propos de l’auteur

Stéphanie Perez © Photo Hélène PambrumStéphanie Perez est née en 1973. Grand reporter pour France Télévisions depuis plus de vingt-cinq ans, chargée de l’international, elle s’est rendue plusieurs fois en Iran et a couvert plusieurs conflits, comme la guerre en Irak et en Syrie, ou récemment en Ukraine. Elle a remporté le Prix Bayeux des lycéens en 2018 et le Laurier du grand reporter en 2020 (Prix Patrick Bourrat). Le gardien de Téhéran est son premier roman. (Source: Éditions Plon)

Page Facebook de l’auteur

Compte Twitter de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Compte LinkedIn de l’auteur

Tags

#legardiendeteheran #StephaniePerez #editionsplon #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #premierroman #Iran #artcontemporain #musee #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #livre #primoroman #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie