En deux mots

Une comédienne est chargée d’adapter Eugène Onéguine de Pouchkine pour le théâtre. Un projet enthousiasmant d’autant qu’elle est pressentie pour le rôle de Tatiana. Les réunions préparatoires s’enchaînent alors que son père de 96 ans, atteint d’Alzheimer, sombre petit à petit.

Ma note

★★★ (bien aimé)

Ma chronique

L’artiste-peintre, la comédienne et l’amour

Rachel Arditi nous offre un premier roman plein de sensibilité sur les affres d’une comédienne qui se bat pour son père atteint d’Alzheimer et pour sa carrière de comédienne et crée des passerelles entre son quotidien et la vie rêvée.

Commençons par le côté autobiographique de ce roman, histoire d’en finir d’emblée. Oui, Rachel Arditi, comme la narratrice, est comédienne et oui, son père était, comme celui du roman, artiste-peintre. Et oui, elle est arrivée à l’écriture par l’adaptation de romans pour la scène. Il n’est par conséquent pas erroné de trouver au fil des pages de ce savoureux roman, du vécu. Mais c’est bien de ce terreau que se nourrissent tous les romanciers, consciemment ou non.

La scène d’ouverture, qui donne bien le ton du roman, retrace le dialogue forcément un peu surréaliste entre la narratrice et son père qui entend fuir son Ehpad de Nogent-sur-Marne et va solliciter pour cela l’aide de sa fille. Âgé de 96 ans et atteint d’Alzheimer – son état va empirer tout au long du livre – son esprit vagabonde. Alors sa fille joue le jeu. Les encouragements qu’elle prodigue à ce vieil homme étant tout à la fois une marque d’affection et une thérapie permettant à son cerveau de rester en éveil.

De retour à son appartement situé du côté de Montmartre, elle rencontre Betsy, une fille espiègle qu’elle croise régulièrement et qui l’entraîne aussi sur la voie onirique. Un autre moyen de ne pas s’épancher sur sa carrière de comédienne un peu à l’arrêt. «Me voilà, à 35 ans mais sans âge, stagnant dans le ressac de ma propre existence, où par moments je crains de faire naufrage. Les luttes que j’ai menées ne m’ont conduite nulle part. Sauf à me dire de façon assez vertigineuse que je n’ai jusqu’ici vécu que pour continuer à vivre.»

L’éclair va arriver après une rencontre avec son amie Victoire qui lui propose d’adapter Eugène Onéguine pour le théâtre. Un projet d’autant plus enthousiasmant pour elle, qu’elle entrevoit la possibilité d’endosser le rôle de Tatiana, l’amoureuse éconduite par le dandy qui donne son titre au roman.

Le récit va alors alterner entre le travail d’adaptation, les bonnes et les moins bonnes nouvelles autour du financement du projet, du casting et des trouvailles pour la mise en scène et les visites à Nogent.

En jouant sur les temporalités, l’imaginaire des protagonistes qui, de manière plus ou moins voulue, choisissent de rêver leur vie plutôt que de la vivre, Rachel Arditi tisse un fil entre eux. Alors le théâtre se retrouve dans la peinture, la jeune fille d’aujourd’hui se retrouve aux côtés de Pouchkine et Betsy embarque avec elle le vieil homme au crépuscule de sa vie.

L’humour et la vivacité de la plume de la primo-romancière entraînent le lecteur dans ce tourbillon plein de poésie qui permet d’affronter les difficultés qui jalonnent une vie d’artiste. Ajoutons qu’en prenant la plume, Rachel Arditi a trouvé le moyen de ne plus dépendre de personne pour mener à bien son projet, contrairement à la comédienne de son livre, soumise aux caprices et aux humeurs des autres. Gageons que ce premier roman, sur lequel souffle un vent de fraîcheur, sera bientôt suivi d’un autre. On l’attend déjà avec impatience!

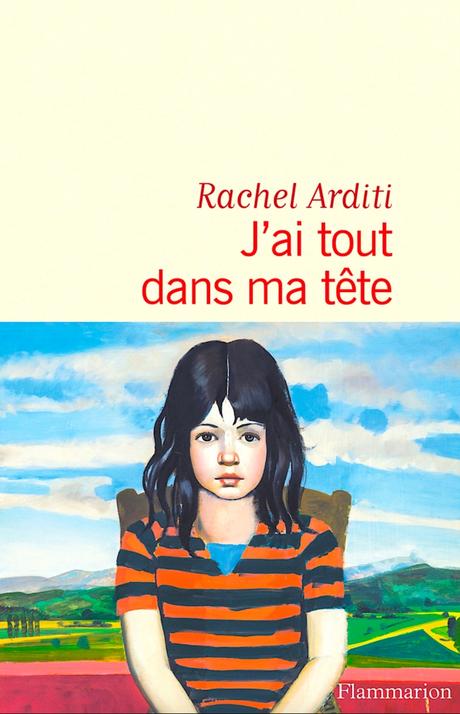

J’ai tout dans ma tête

Rachel Arditi

Éditions Flammarion

Premier roman

240 p., 19 €

EAN 9782080291035

Paru le 11/01/2023

Où?

Le roman est situé principalement en France, à Paris et à Nogent-sur-Marne. On y évoque aussi des séjours en Provence, à Aix et Marseille ainsi qu’en montagne, du côté de l’Izoard.

Quand?

L’action se déroule de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Il est peintre et sa fille est comédienne. Certains esprits attendris les qualifient de doux rêveurs. Mais ce qu’ils partagent, c’est plutôt un net penchant à éviter tout contact trop brutal avec la réalité. Esquives, subterfuges et mises à distance, tout est permis pour ne pas se heurter au réel. Pour lui, l’affaire est désormais conclue puisque la réalité s’est confondue avec la fiction qu’il se raconte, assez joyeusement d’ailleurs, depuis sa maison de retraite où il croit dur comme fer que des Japonais vont lui acheter une fortune l’une de ses plus fameuses toiles. Pour elle, néanmoins, la vie est encore longue… Alors quand elle reçoit un appel de son amie Victoire, metteuse en scène, qui lui propose de travailler sur l’adaptation d’un roman de Pouchkine, elle se prend à rêver d’incarner le rôle de Tatiana. Entre deux visites à son père, elle va chercher à ce que, pour une fois, la réalité se plie à son désir.

Rachel Arditi signe un premier roman malicieux et élégant sur un père et une fille occupés à réenchanter le monde.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Lecteurs.com – Entretien avec Rachel Arditi (Nicolas Zwirn)

Benzine mag (Alain Marciano)

L’Œil d’Olivier

Cité Radio (Guillaume Colombat)

Blog Sur la route de Jostein

Blog la bulle de Manou

Les premières pages du livre

« Chapitre 1

— Bien, ma biche. Je pars.

Je ne devrais plus m’étonner de cette entrée en matière dans les conversations avec mon père. Ça fait des années qu’il martèle en boucle son départ imminent. S’échapper de cette maison de retraite où il réside à Nogent-sur-Marne est devenu son obsession. Et après tout, à son âge, 96 ans, quoi de plus naturel ? On s’approche globalement de la fin. Mais la vérité est que depuis le début, j’ai décidé de croire à son projet d’évasion, d’entrer dans son jeu. Non pas pour le protéger d’une réalité qu’il ignore – cette impossible fugue –, mais avant tout parce que moi-même j’aime les rêves et que j’ai envie de découvrir jusqu’où sa fiction le mènera. Je suis avide de la suite, comme quand on lit un bon livre. Voilà pourquoi lorsque, pour la cent quatorze millième fois, il m’a invectivée ce jour-là de sa voix martiale, j’ai répondu avec une authentique curiosité :

— Tu pars ?

— Absolument. Je raccroche et je pars. À Marseille. Je ne reste pas une seconde de plus. Quand est-ce que tu viens me voir ?

— Eh bien… disons demain ?

— Demain ? Formidable. Monstrueusement formidable. Je serai là ma bichette. Et je t’attendrai avec une impatience fébrile.

Mon père n’économise jamais son enthousiasme. Il a, à vivre, une ardeur de géant.

Chapitre 2

Au moment de me mettre en route le lendemain, j’hésite. Mon père vient de me laisser un nouveau message, dans lequel il chuchote sur un ton de secret-défense :

— Bien, ma biche. Lorsque tu viendras tout à l’heure, mets donc dans ta voiture un de ces sacs en toile épaisse, qui se terminent en haut par un cordon pour les fermer, et que les marins utilisaient autrefois pour y mettre des vêtements, des objets, des vivres, enfin, etc. Tu mets ça dans ta voiture. Mais surtout, tu ne le dis à personne ! Voilà ! Je t’expliquerai.

Mon père ne parle pas. Il écrit tout haut. J’ouvre le grand placard de l’entrée pour voir si par hasard ne s’y trouve pas un de ces fameux sacs de marin, mais non. Je ne possède pas un tel sac. Je me mets en route, sous un soleil radieux.

Contrairement à d’autres maisons de retraite que j’ai visitées, la « Maison des Artistes » ne sent pas l’urine. En revanche, une puissante odeur de réfectoire se répand dans toute l’enceinte, bien que la cantine se trouve au sous-sol du bâtiment. C’est une spacieuse bâtisse du XIXe siècle. Sur la longueur d’une des façades, une grande véranda relie en une galerie l’aile ouest à l’aile est de la maison, remplie d’œuvres des résidents du passé. Quand je la traverse, je suis toujours saisie d’angoisse. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose me renvoie à moi-même, sans doute, dans le contraste singulier entre cet habitacle de verre moderne et les vieilleries qui le peuplent.

L’accueil se fait par l’extrémité ouest de la véranda. À chaque heure du jour on entend le sifflement de quatre perruches – trois bleues, une jaune – installées dans une vaste cage au cœur de ce couloir. Dans l’aile est du château – car c’en est un – il y a un salon de musique où ne filtre aucune lumière naturelle, mais qu’illumine une fresque originale de Raoul Dufy, et qui est destiné à recevoir de petits récitals. Une cinquantaine de chaises ont été installées en face d’une estrade sur laquelle trône un piano à queue. La plupart du temps, ce sont plutôt des rencontres ou des conférences qui s’y donnent, ces moments d’échanges intergénérationnels proposés par la structure administrative à ses pensionnaires, afin de continuer à meubler leurs existences à défaut de réellement les remplir. Pendant ces rencontres, il n’est pas rare de voir un tas de têtes tombées sur les épaules qui les soutiennent, et si l’on s’approche, on observe sur les visages aux yeux fermés de larges béances d’où s’échappe le son tranquille ou ronflant de leur somnolence. Sur l’estrade, le conférencier venu faire l’éloge du « Jeu d’acteur, cette vie rêvée », ou encore s’interroger sur « Artiste ou artisan ? Les matériaux de l’art contemporain » – bref, des thèmes minutieusement choisis pour leur caractère passionnant – s’endort à son tour, ou profite de cette sieste inopinée pour se limer un ongle, tweeter son ennui sur les réseaux sociaux, ou rêver. Ce qui n’est pas toujours dissemblable. Le salon de musique ouvre sur un espace qu’on appelle « le café ». C’est un hall de passage pourvu d’un bar, où résidents et visiteurs peuvent commander à boire – principalement un thé – ou à manger – principalement un biscuit. Sec, de préférence. Dans ce café se trouvent les ascenseurs menant à la salle à manger. Là, sur le seuil des cages métalliques, l’odeur de cantine vous saisit à la gorge et vous sclérose, et l’on comprend alors pourquoi les résidents, au fil des jours, perdent le goût de vivre.

Tout à fait à l’opposé de cet espace social, l’aile est se compose d’une grande salle de réception qui reste toujours vide, d’un couloir sombre distribuant les chambres du rez-de-chaussée, ainsi que, tout au bout, d’un salon de coiffure ouvert « tous les jeudis de dix heures à midi, sur rendez-vous », comme l’indique très modestement – quoique avec beaucoup d’honnêteté – une plaque métallique accrochée sur la porte. Entre le couloir sombre et le salon d’accueil se trouve, presque clandestine, une minuscule pièce inondée de lumière, qui vole au parc sa vue splendide. Un unique fauteuil et un piano droit meublent la pièce. C’est le bureau de Thérèse Deligny, une vieille pianiste énergique à la voix de crécelle et aux doigts tordus d’arthrose, qui maquille outrageusement ses yeux d’un bleu curaçao. Plus bas, ses lèvres, sillonnées de ridules verticales, ne parviennent pas à retenir le rouge qu’elle y applique généreusement, si bien que le baume migre vers le nez et le menton en de petites effilochures poignantes. Les cheveux, couleur acajou, mais dont les teintures ratées depuis de nombreuses années échouent à masquer le triomphe du temps, tombent gras, raréfiés bien qu’encore longs, sur un cou disparu qui maintient pour toujours les épaules en hauteur, conférant à leur propriétaire, lorsqu’elle se met à jouer, une certaine ressemblance avec Petrucciani.

— Elle massacre Chopin.

Cinglant comme à son habitude, mon père ne peut s’empêcher cependant d’assister aux longues heures d’entraînement de Thérèse qui écrase sur le clavier Nocturnes de Chopin et Partitas de Bach en une pâte homogène dont on ressort avec une indigestion. Il ne peut s’en empêcher car Thérèse possède une qualité qui la lui fait tenir en haute estime :

— Elle est une descendante de Louis XIV. Ou de Louis XVI. Un Capulet en tout cas. Ou un Capet. À moins que ce ne soit un Bourbon ? Enfin de qui que ce soit…

De qui que ce soit, cette descendance constitue un privilège précieux aux yeux de mon père, qui aime les rois et les royaumes.

Une certaine quiétude règne dans cette demeure de mort. Devant elle, le parc, immense et vallonné, se déploie à travers arbres et statues en un assemblage de verts, de gris et de fleurs multicolores, pour aboutir en contrebas à – que l’on devine sans la voir – l’autoroute A4.

— Entre, ma minouche, me dit-il quand je m’apprête à passer la porte. Et referme derrière toi.

Il est allongé sur son lit avec ses chaussures, visiblement plongé dans de riches pensées intérieures – sa spécialité, comme la suite ne va pas tarder à le démontrer.

— Tu m’as apporté ce que je t’ai demandé ? ajoute-t il en se redressant.

Je réponds que non, je ne possède hélas pas de gros sacs de toile de marin. J’attends qu’il me réprimande, mais pas du tout. Il est déjà passé à l’étape supérieure, et se met maintenant à me détailler son plan d’évasion sur un ton de ministre.

— Voilà. C’est très simple, je ne resterai pas ici. Cet endroit n’a strictement aucun intérêt. Je pense que tu t’en es rendu compte. Donc ça ne m’intéresse pas. Ici, je suis une coquille vide, je ne peux rien faire. Et il faut bien comprendre qu’ici, il y a de très vieilles personnes. Très vieilles. À côté d’elles, moi, je suis extraordinairement valide. Aïe ! Ah la vache !

Un faux mouvement interrompt sa démonstration, il saisit son épaule droite avec sa main gauche en grimaçant, puis reprend sans se troubler.

— Ma tendinite. Où en étais-je ?

— Tu veux partir d’ici.

— Ah oui. Voilà. Alors je veux retourner chez moi. À Paris naturellement. Rue… Rue… enfin Rue Machin-Chouette. Bien. Alors évidemment, à mon âge, il me faut une aide. Idéalement, quelqu’un pour ma toilette et quelqu’un pour mes repas. Parfait. Il me faut donc de l’argent. J’ai téléphoné à ma banque, il paraît qu’il n’y a plus rien sur mon compte. Bien. Alors j’ai eu une idée, ce sont les Japonais.

— Les Japonais ?

Depuis que je suis enfant, mon père ne cesse d’élaborer des stratégies toutes plus fumeuses les unes que les autres, dans le but de vendre sa peinture. C’est fascinant cette foi toujours renouvelée, cet espoir jamais tari de concrétiser une vente juteuse qui le mettrait à l’abri du besoin pour le restant de ses jours – même si ce restant sera assez modeste désormais. Parfois, comme lorsqu’il formule son désir d’aller à Marseille, l’espoir suffit, il nourrit le projet fou, le fait advenir. Il a l’espoir performatif.

Marseille, il y est né. Il a toujours manifesté une joie d’enfant à l’évocation de sa ville. Son nom contient la mer, le soleil, et sa liberté. C’est là que sous l’Occupation il a peint Le Crépuscule, son chef-d’œuvre. Depuis, Marseille est devenue sa zone libre et restera pour toujours cette entaille bénie dans une monstrueuse nuit de bombes. La ville a fondé un homme capable d’escroquer la mort.

Quels qu’aient été l’époque de sa vie, le destinataire fantasmé, ou la forme même du processus, tous ses coups fumants ont eu pour but secret de trouver un richissime acheteur pour Le Crépuscule.

Il y a eu dans le passé, entre autres, la Fondation Maeght, la Banque Rotschild, Bill Gates, mais aussi une bande de Russes totalement obscurs qui l’avaient fait venir à Moscou avec trente tableaux qu’ils n’ont jamais payés et dont mon père ne retrouva jamais la trace ; il y a eu jusqu’à la reine d’Angleterre, à qui il avait envoyé comme aux autres une photo du tableau sacré accompagnée d’une lettre manuscrite, lapidaire, proposant d’acquérir ladite toile pour une somme considérable. « Majesté, vous conviendrez avec moi que cette toile vaut tous les chefs-d’œuvre de votre collection particulière. Je vous la cède volontiers pour un million de dollars. » La lettre était restée sans réponse. Ce qui ne l’avait d’ailleurs pas plus découragé que sa douleur à l’épaule, à l’instant. Et maintenant, les Japonais.

— Les Japonais, oui. Les Japonais, comme tu sais, ont beaucoup d’argent.

— Ah bon ?

— Naturellement. Mais ce qu’ils ont surtout, c’est qu’ils se foutent absolument de la loi du marché. La cote, si tu préfères.

Ça y est, on est en plein conseil de guerre.

— Ah oui ?

— Absolument. Les Japonais n’achètent pas de la peinture dans le but de faire une plus-value, ça ne les intéresse pas du tout. Non, ils veulent garder. Ils aiment véritablement les œuvres et ils veulent les garder. Et ça, c’est formidable.

Je n’ai jamais bien compris d’où mon père tenait ces sortes de savoirs anthropologiques à propos des uns et des autres. Une intuition très sûre le caractérise, certes, mais est-ce suffisant pour affirmer que les Japonais investissent dans des œuvres par amour de l’art, voire, par amour du prochain, et peut-être même par amour pour mon père ?

— Et donc ? dis-je.

— Eh bien, il leur suffit d’aimer.

— Parce qu’ils aimeront, ils paieront des milliards ?

— Je le suppose. C’est en tout cas mon pari. Qu’est-ce que tu en penses ?

La vérité est qu’il ne peut pas concevoir que sa peinture ne soit pas reconnue à proportion de la foi qu’il engage dans son travail. Or quel prix peut-on donner à une chose que l’on aime, si ce n’est le même que celui par lequel le cœur l’approuve et qui est par nature inestimable ? Au fond, je me suis toujours demandé si le fait de se séparer d’un tableau (à plus forte raison du Crépuscule) ne lui coûtait pas affectivement si cher qu’il se mettait en mesure de saborder ses propres plans, en imaginant des stratagèmes complètement foireux et déconnectés des réalités du marché afin que la vente convoitée ne puisse jamais advenir. Du coup fumant au coup fumeux, on n’est jamais très loin. Les peintres ont-ils tous de la difficulté à se séparer de leurs œuvres ? Mon père aurait-il dû lui aussi savoir se vendre ? Les êtres humains ne sont pourtant pas des valeurs marchandes. Ou peut-être que si ?

Mon père me fixe de ses yeux ronds et hypnotiques, la tête légèrement inclinée sur le côté, comme on le fait quand on attend avec ardeur la réponse de son interlocuteur. Je n’avais jamais remarqué qu’il ressemblait à un opossum.

— Pardon… Quoi ? Tu m’as dit quoi ?

— Qu’est-ce que tu en penses ?

— De ?

— Des Japonais.

— Ah ! Les Japonais. Je pense que c’est une très bonne idée. Ça vaut le coup.

— Oui. C’est aussi mon avis. Parce que tu comprends, les Japonais…

Cette fois je n’écoute plus les paroles. Juste la musique de sa chanson, qu’il poursuit comme pour lui-même. Sa voix est restée aussi intacte que ses rêves.

La visite prend fin. Je quitte mon père au son du piano que Thérèse, confinée dans son petit salon, offre au monde. Je m’apprête à sortir de la chambre quand mon père me fait distraitement une ultime recommandation, tout en initiant un minutieux décrottage de son nez.

— Ferme bien derrière toi, ma minouchette, sinon la vieille toquée va venir me persécuter.

— Qui est la vieille toquée ?

— Je ne peux pas te dire. C’est une vieille toquée qui veut toujours entrer dans ma chambre. Elle me persécute. C’est vrai que je suis encore assez beau, mais ça ne m’intéresse pas. Comme dans la fable.

— La fable ?

— « Maître Corbeau, commence-t il avec emphase, tenait en son bec, un fromage.

« Maître Renard… »

— Ah ! la fable… dis-je en comprenant soudain le sens de l’allusion sans toutefois en saisir la pertinence.

— « lui tint à peu près ce langage. Hé ! Bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau!»

— Oui oui je conn… !

— « Sans mentir, reprend-il à mon adresse, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. »

— Oui, j’avais comp…

— « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa beeeelle voix,

« Il ouvre un laaaarge bec, laisse tomber sa proie. »

— Hum…

— « Le Renard s’en saisit et dit : “Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.” »

Rien n’arrête plus sa voix de stentor. Pour un peu il se mettrait debout sur son lit et se parerait d’une cape et d’une épée, pour lui faire comprendre, à ce corbeau narcissique, qu’on ne gagne rien à vénérer sa propre image.

— « Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. »

Et hop, il catapulte une petite boulette molle sur le sol.

— Voilà, conclut-il. Ce qui signifie en gros qu’il continuera à être le connard qu’il n’a jamais cessé d’être. Dit comme ça, c’est ça que ça veut dire.

— Hum. Mais quel rapport avec la vieille toquée ? dis-je, pas tout à fait certaine de ne pas avoir basculé dans un cauchemar.

— La vieille toquée ? C’est qui ça ?

Une chose que je n’ai pas dite à propos de mon père : il est complètement érotomane. Érotomane, et – ou peut-être devrais-je dire : mais – atteint d’Alzheimer.

Je sors de la chambre et m’immobilise un moment dans le couloir pour écouter Thérèse, concentrée sur la 6e Partita. Ma préférée avec la 2e. Je m’approche tout doucement du petit salon. Thérèse plaque solennellement les arpèges de la Toccata, qui vous donnent immédiatement l’impression que quelqu’un vous explique avec beaucoup de sérieux une chose très grave et très complexe, comme par exemple le monde. De temps en temps une ou deux notes apportent une lumière particulière, un éclairage réconfortant, mais enfin, globalement, l’ensemble s’impose assez bien comme caverne. J’observe Thérèse, toute petite à son piano, et en voyant son cou rentré et ses épaules en hauteur, je me dis qu’il existe probablement un moment dans l’existence où l’on est certain d’en être sorti. De la caverne, j’entends.

Chapitre 3

Après avoir haï jusqu’à l’angoisse le dimanche – parce qu’il désigne dans une conciliation impossible la fin et le début – je me suis mise à aimer ce jour avec la tendresse résignée qui nous fait apprivoiser, dans certaines circonstances, l’idée de la lutte perdue.

Je me lève, vais chercher du café à la cuisine et me poste à la fenêtre pour observer la rue. J’ai toujours adoré ce spectacle. J’habite un petit appartement au pied de la butte Montmartre, au cinquième étage sans ascenseur. Quand j’épie les gens depuis chez moi, il me faut rectifier la perspective pour ne pas saisir qu’un amas de têtes. Je dois regarder plus loin dans la rue pour contempler un tableau entier, ce qui a pour effet de ralentir le rythme de la scène. Quelques personnes marchent avec indifférence, certaines traînant leurs cabas garnis de courses, d’autres simplement vêtues d’un jogging et de baskets, tenant dans la main un journal, un sac en papier rempli de croissants, ou un enfant absorbé par sa vie intérieure. On se croirait dans un tableau de Balthus. Sirotant à petites gorgées mon café brûlant, j’essaye d’imaginer la vie de ces gens. Lesquels d’entre eux sont-ils comme moi devenus des ombres ? Certainement pas Betsy, que je vois brusquement fendre le bitume sur une trottinette à la vitesse de l’éclair. C’est une petite fille que je croise régulièrement dans le quartier. La première fois c’était sur le chemin de son école. Elle s’avançait vers moi de ce pas qui consiste en un rebond alterné sur un pied puis sur l’autre, et qui, à chaque personne qui l’a expérimenté, donne l’impression magique d’aller soudain plus vite et plus haut sans produire d’autre effort que ludique, chaque enjambée appelant la suivante dans un mouvement que rien n’arrête. Comme si se déplacer ne suffisait pas, comme s’il fallait, en plus, que ce soit un jeu. En la voyant avancer de ce petit pas de géante, je m’étais fait le constat qu’on ne voyait jamais d’adulte se propulser ainsi dans les airs comme le faisait Betsy. Aucun adulte dans les rues ou dans les couloirs du métro ne se sert de cette extraordinaire ressource du corps pour se déplacer. Il y aurait bien quelque chose d’un peu grotesque à le faire mais pas plus que dans la posture de suricate dont la trottinette ou l’hoverboard nous affublent. Pourquoi se priver d’une telle sensation d’apesanteur ? Ce mystère m’avait emplie de perplexité et à mesure que je voyais Betsy s’avancer j’en avais conclu que chez les adultes c’est l’idée même du jeu qui a cessé. Les adultes ne jouent plus. J’en avais eu un pincement au cœur, sentant peut-être souterrainement que cette démission devrait bientôt me concerner – jouer la comédie m’était devenu difficile. Arrivée à sa hauteur, je m’étais rendu compte que Betsy chantait cette chanson que j’adore de Ray Ventura – car elle illustre bien comment la tragédie prend parfois l’allure d’une farce –, « Tout va très bien, madame la marquise ». Se plantant en face de moi, elle avait entonné le couplet : « Allô allô James ! Quelles nouvelles ? Que trouverai-je à mon retour ? » La question méritait d’être posée. Mais un retour était-il seulement possible ? La regardant s’éloigner, j’avais remarqué qu’un drôle de sticker ornait son cartable : « Kiss me », proposait-il. J’avais continué ma route.

Je regarde Betsy disparaître sur sa petite fusée terrestre et m’éloigne de la fenêtre. Mon père est-il en train de devenir une ombre ? C’est la question qui me vient tandis que je me ressers un peu de café. Lui comme moi vivons dans cette saison intermédiaire, celle de l’oubli.

Je retourne dans mon lit, et roule mon corps en tas, la posture que j’ai récemment adoptée dans l’existence. Le tas. En boule sur le matelas, je me sens pareille à une petite motte que rien ne bouscule et dont rien ne résulte. Un tas qu’il serait possible de trouver à une place ou une autre, indifféremment. Pas mort. Ou pas complètement. Mais dépourvu de contours comme de direction, cette volonté qui m’a quittée. Longtemps j’ai été un petit soldat. J’ai vécu dans une frénésie de travail qui n’était ponctuée d’aucun silence, d’aucune virgule, d’aucun temps mort. Et me voilà, à 35 ans mais sans âge, stagnant dans le ressac de ma propre existence, où par moments je crains de faire naufrage. Les luttes que j’ai menées ne m’ont conduite nulle part. Sauf à me dire de façon assez vertigineuse que je n’ai jusqu’ici vécu que pour continuer à vivre.

Bercée par le murmure de mon appartement, je me rendors. J’ai toujours rêvé. Enfant je passais de longues heures à imaginer une jeune femme aimée de loin, pleine de mystère, et qui prenait des poses alanguies en observant le monde avec la retenue amusée de celle qui connaît ses avantages. La jeune femme ne se mêlait jamais aux autres, la distance avec le reste du monde la maintenait dans cette image chérie, le regard dans le vague, baissé pour moitié vers le sol, un demi-sourire sur les lèvres témoignant d’une vie intérieure si riche qu’aucun mot ne pouvait mieux la traduire que l’étrangeté de son attitude. Cette vision m’accompagnait partout et à chaque seconde. Le jour, la nuit, en classe, à table, la marquise était dans mes pensées. Je n’entendais plus ma mère qui me demandait de me dépêcher le matin, j’ignorais les questions de la maîtresse sur un problème de conjugaison, on me disait rêveuse. D’autres jugeaient que j’étais particulière, que j’avais quelque chose. Certains encore, comme Junior, mon voisin du dessous, m’appelaient simplement la snob. « Ça va la snob ? » disait-il quand il passait dans la cour de l’immeuble où j’étais en train de rêver. Ça ne me blessait pas, je n’étais pas snob. Simplement je me sentais à part. La jeune femme de mes visions, c’était celle que je voulais être, l’élue, qui flottait au-dessus des autres. Et je m’étonnais que ces autres puissent penser que j’éprouve à leur encontre du dédain quand ils prenaient au contraire place dans mes jeux imaginaires comme les garants d’un monde rêvé que j’avais construit, et où j’occupais une place élective. Cette marquise de mes pensées veille toujours sur ma vie intérieure à la façon d’une narratrice dont j’attends depuis qu’elle me dise quoi faire et où aller.

Le soleil me réveille en chauffant mon visage. Je reste un moment à adorer cette sensation, comme ces chats qui restent des heures immobiles au soleil et ne concèdent qu’un seul mouvement : celui qui leur permet de suivre sa course indolente. Enfin le petit tas que je suis se lève. Après m’être dissoute un moment dans un bain chaud plein de mousse, j’échoue paresseusement dans la cuisine, où je me prépare un œuf à la coque et des mouillettes. Puis je décide de consulter mes mails.

Au milieu de nombreux spams, l’un d’eux provient de mon agent. Une chose que je n’ai pas dite à propos de moi : je suis actrice. Pendant des années, lorsqu’on me demandait quel était mon métier dans la vie, je ne parvenais à dire ni actrice, ni comédienne. Longtemps j’ai répondu de manière très évasive que « je jouais la comédie », sans bien savoir si c’était un métier ou une attitude.

« Regarde et dis-moi si dispo pour tournage les 7, 9, 16 et 23 avril. Casting prévu demain ou mardi. Ci-joint le texte à apprendre. Xxx » Il s’agit non pas d’un texte mais de quatre scènes à apprendre. Ses messages ne s’encombrent jamais de tellement de politesse, ni de savoir si je vais bien – si par hasard je ne suis pas morte par exemple ou, à défaut, devenue un petit tas – ou tout simplement si le projet m’intéresse. Je relis les jours du tournage, constate sans surprise ni regret que deux d’entre eux coïncident avec ma tournée des Heures sombres du chameau volant – pièce inconnue au répertoire mais dont les critiques ont unanimement jugé « qu’elle interrogeait le monde contemporain avec beaucoup d’acuité » – et réponds à la hâte que ce ne sera pas possible.

Puis j’entame une petite visite des réseaux sociaux. Il n’y a rien de plus angoissant que cette expansion à l’infini, surtout pour moi, qui ai toujours appréhendé le monde comme une forme à apprivoiser. J’avais pris conscience de ça vers 5 ou 6 ans, un jour que je faisais un puzzle avec ma mère. Je peinais à trouver la bonne pièce pour un certain emplacement, et elle s’échauffait discrètement à mes côtés en voyant que je testais systématiquement des pièces qui n’étaient pas adaptées puisqu’elles contenaient un bord, alors que l’emplacement se situait au centre. Tout à coup prise d’agacement – ou de panique à l’idée que son enfant était peut-être demeurée –, elle a saisi une pièce parmi celles qui pouvaient rentrer et me l’a tendue avec force : « C’est ce genre de formes là que tu dois essayer ! » J’ai pris la pièce, l’ai observée, puis j’ai répondu d’un ton d’évidence : « Ah ! les éléphants ? » Et en effet, ces pièces-là avaient une forme d’éléphant – assez sommaire j’en conviens.

J’ai toujours eu l’impression que les choses contenaient un sens caché, une énigme qu’il fallait percer. Internet a été un outil providentiel dans mon existence. Le monde réel, tangible étant incompréhensible (puisque j’y voyais partout des éléphants), j’ai pensé que je trouverais toutes les réponses aux questions que je me posais dans ce territoire virtuel et mystérieux qui s’était ouvert. Très vite, j’ai pris l’habitude de taper des mots clés de façon compulsive dans Google. Tout dans ma vie était susceptible de me conduire à la barre de recherche et il me semblait que c’était toute ma vie, son sens, que j’allais y déceler. Cette quête sans fin ni objet m’a peu à peu donné le sentiment que je m’étais dissoute dans une masse virtuelle. J’ai parfois l’étrange impression qu’Internet m’a remplacée.

Quand les réseaux sociaux sont apparus, j’ai espéré trouver une issue concrète à ce sentiment. J’allais me mettre en scène devant le monde entier et le monde entier pourrait enfin constater ma singularité. Hélas, j’ai très vite été saisie d’un ennui vertigineux. J’ai cette fois eu l’impression de devenir un yaourt dans un hypermarché, à devoir me vendre. L’acheteur, face à une masse aussi vaine qu’insipide, voit immédiatement son jugement entravé, la vente échoue.

Je passe pourtant des heures dans cette caverne, à m’extasier sur les uns ou les autres que je ne connais pas, à l’instar de cet incroyable youtubeur que je prends un plaisir inexplicable à regarder jouer à Animal Crossing – ce jeu qui reproduit à l’infini le modèle de société dans lequel on vit. Je n’ai jamais pu dire qui était le plus fou des deux. Lui qui s’imagine en concombre de mer devant des millions de gens, ou moi qui le regarde. Au moins, lui, il est devenu la nouvelle coqueluche du cinéma d’auteur, les producteurs ayant compris que le nombre de ses abonnés présageait du nombre d’entrées en salle.

Je n’ai jamais su me vendre. Pas plus que m’inventer une vie. J’aimerais bien jouer cette comédie moi aussi, mais quelque chose résiste. Les autres en revanche m’apparaissent toujours flamboyants. Leurs joies, leurs peines, leurs outrages, sont partagés avec une telle évidence, le nombre de leurs followers semble croître à l’échelle si bien ficelée de leur récit qu’il m’est impossible de ne pas croire à l’invention de leur réussite. En comparaison de cette vie fièrement brandie, j’ai le sentiment que je ne vis rien, ni bonheur ni blessure, rien qui me scandalise ou m’amuse. Je suis fade. Derrière mes écrans, je n’ai plus ni corps ni discernement, et par conséquent rien à dire non plus. Quand j’ajoute un « j’aime », ce n’est pas par conviction, mais plutôt parce que ne pas le faire me donne le sentiment d’être plus creuse encore. Je like pour exister, pour ne pas signer ma complète disparition.

Je m’étais crue spéciale, les réseaux virtuels m’ont appris que je n’étais pas plus spéciale que tous les autres qui sentent en eux une identique particularité et ne voient en moi qu’une autre parmi les autres.

Je m’apprête à refermer mon ordinateur lorsqu’un nouveau mail m’arrive. Le petit tas que je suis frémit légèrement lorsque je lis le nom de son expéditrice, Victoire. Il y a un mois que je ne l’ai pas vue. La dernière fois, c’est quand elle est venue à la dernière représentation d’une pièce dans laquelle je jouais et que la production, faute de public, avait dû arrêter. « Mais quel gâchis ! » avait-elle dit. Avant d’ajouter : « Il faut qu’on te trouve un rôle à ta mesure. »

Extraits

« Ce soir, je suis gonflée. De toute façon Ophélie ma vue. Et elle s’avance vers moi. Ses escarpins Louboutin fendent le salon, puis la grande entrée de son appartement haussmannien. Sur son pantalon en cuir noir elle porte un débardeur beige qui fait trembler ses seins. Ophélie arbore sa féminité comme un cow-boy parade avec son holster. Elle m’impressionne. Comme m’impressionnent tous ceux qui comme elle ont l’arrogance de leur classe et cette certitude de posséder une place dans le monde. Elle fait partie de ces bulldozers qui traversent la vie sans jamais regarder sur les côtés. Elle compte parmi les winners, les rapides, les puissants, capables de comprendre et d’embrasser le monde d’un seul coup d’œil et d’en conclure, toujours, qu’ils avaient donc raison.

Ophélie possède toutes les réponses à des questions que de toute façon elle ne se pose pas. » p. 93

« GRILLE D’ÉTÉ DE FRANCE CULTURE

«Les rencontres insolites de Richard Gaitet» Jeu et enjeux de l’adaptation

— Au fond l’adaptation, c’est une clé. Elle doit ouvrir un ou plusieurs des aspects du texte. Ici principalement: le rôle en grand de Tatiana, sa métamorphose. Si la clé fonctionne, elle ouvre le texte dans toutes ses dimensions, et même, le transcende. Le texte alors se renouvelle, déploie ses propres possibilités, s’alimente, se régénère. Et c’est là que quelque chose de magique se produit: le texte s’ouvre à la rêverie, il devient vivant et a envie de s’exprimer encore et encore sur lui-même. Générateur de son propre discours, il n’a qu’une hâte: se raconter, se confier, et plus rien n’existe que ce vaste champ où le lecteur aime flâner et se perdre, rencontrant, dans sa végétation et ses recoins, mille vérités sur lui-même.

— Vous êtes en train de donner une définition de la littérature.

— Oui, Richard. Peut-être. » p. 167

À propos de l’auteur

Rachel Arditi © Photo Céline Nieszawer

Rachel Arditi © Photo Céline Nieszawer

Rachel Arditi naît à Paris dans une famille d’artistes. Après une formation de pianiste à l’École Normale de Musique de Paris, puis une maîtrise de lettres modernes à Paris VII, Rachel Arditi devient comédienne.

Au théâtre, elle joue sous la direction de Pauline Bureau, Julie Brochen, Léna Breban, Adrien de Van… Elle tourne régulièrement pour le cinéma et la télévision (notamment avec Mia Hansen-Love, Marina de Van, Patrice Leconte…). En 2017, avec Justine Heynemann, elle adapte Les petites reines de Clémentine Beauvais. Le spectacle est nommé aux Molières.

D’autres collaborations suivent avec la même metteuse en scène : l’adaptation de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais (créé en janvier 2022 au Théâtre Paris-Villette), et deux créations — Lenny, au théâtre du Rond-Point, spectacle sur Léonard Bernstein, et Comment nous ne sommes pas devenues célèbres, une création originale écrite à quatre mains sur l’histoire des Slits, premier groupe punk féminin né à Londres en 1976, et qui verra le jour au printemps 2023.

Ces multiples expérimentations autour des textes la conduisent peu à peu vers la littérature. J’ai tout dans ma tête (2023) est son premier roman.

Page Facebook de l’autrice

Compte Instagram de l’autrice

Tags

#jaitoutdansmatete #RachelArditi #editionsflammarion #hcdahlem #premierroman

#RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #MardiConseil #primoroman #roman #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie