En deux mots

Après avoir tué par accident un jeune homme que de toute manière elle n’aimait pas, la narratrice se dit que le crime parfait n’est trop compliqué à réaliser. Alors elle décide de se venger des pollueurs, de ceux qui négligent leur chien, des violeurs. Son tableau de chasse grandit jour après jour…

Ma note

★★★ (bien aimé)

Ma chronique

Par plaisir de l’homicide

J.D. Kurtness, une nouvelle voix venue du Québec, retrace dans ce court et percutant roman le parcours d’une meurtrière «pour la bonne cause». Et réussit le tour de force de nous la rendre de plus en plus sympathique alors que les cadavres s’accumulent.

Tout a commencé par un homicide involontaire. En voyant Dave Fiset accroupi au bord de la rivière, la narratrice, encore adolescente, a l’idée de lui balancer un caillou dans les fesses. Mais son geste est imprécis. Quand elle se relève, il lui faut constater que l’aîné des Fiset est allongé sans vie, la tête dans l’eau. La meurtrière ne sera pas inquiétée. «Ce n’est pas que j’éprouve de la culpabilité, c’est l’impossibilité de me vanter que je trouve le plus difficile, Je fais donc de mon mieux pour oublier l’épisode.»

Quelques années plus tard, elle est en ville pour ses études dans un appartement quasi insalubre qu’elle partage avec Gustave et sa cousine Simone. Ce ne sont pas ses maigres revenus de traductrice qui lui permettront d’améliorer son ordinaire, de se nourrir avec autre chose que des pâtes, de souffrir du froid en hiver, de la canicule en été. «Nouilles, café et marijuana: la diète de l’étudiant.» Après avoir essayé en vain d’améliorer l’isolation en injectant de la mousse expansive entre les cloisons, elle hérite du reste du tube. C’est alors qu’elle conçoit un nouveau plan pour se venger de tous ces profiteurs et pollueurs qui détruisent la planète. À la nuit tombée, elle va injecter de la mousse dans les gros pots d’échappement, puis s’en va. Par prudence, il est hors de question de traîner dans le quartier ou même de chercher à savoir quels sont les effets de son petit jeu. Gare aux propriétaires de chiens qui oublient de ramasser les crottes de leur animal de compagnie, aux administrateurs de sociétés énergétiques – gros pollueurs – ou encore aux violeurs. «On trouve toujours de bonnes raisons. Le crime parfait se présente tout simplement». Alors, elle s’amuse tout en se disant qu’elle ne fait que rendre justice.

Jusqu’au jour où elle déroge à cette règle et intervient dans son propre écosystème. Muni d’une carabine à plombs, elle tire sur des voisins bruyants depuis le toit de son immeuble. «C’est de la négligence, de la faiblesse. Je pense que la ville me rend folle. Du moins, elle me fait faire des erreurs.»

J. D. Kurtness ose mettre en scène, avec beaucoup d’humour noir, une narratrice méchante, calculatrice et froide, tout en réussissant le tour de force de nous la rendre sympathique. Il faut dire, comme elle le théorise elle-même, que son visage son est son meilleur alibi. On lui donnerait le bon dieu sans confession. Et qu’elle parvient avec finesse à nous faire croire qu’elle n’est qu’une victime du système. Un système qui, elle le sent bien, va finir par la broyer. Car la technologie avance à pas de géants dans son domaine – elle est traductrice, rappelons-le – et elle sent bien que les machines vont bientôt la supplanter. Alors, il est raisonnable d’agir.

Ce premier roman très culotté est paru en 2017 au Québec où a été multi primé : Prix coup de cœur des amis du polar, Indigenous Voices Awards (saluant un écrivain autochtone émergent) et Prix Découverte du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les éditions dépaysage ont eu la bonne idée de nous faire découvrir cette nouvelle voix percutante, corrosive et fort prometteuse.

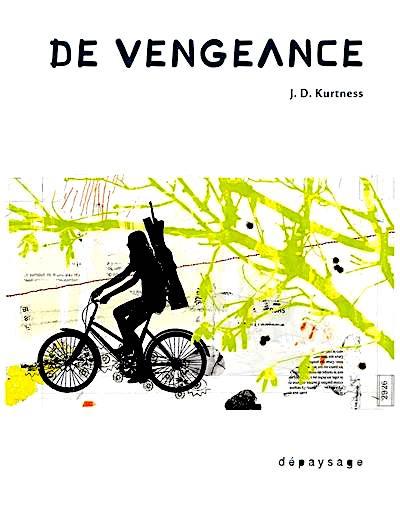

De vengeance

J.D. Kurtness

Éditions dépaysage

Roman

172 p., 20 €

EAN 9782902039340

Paru le 13/01/2023

Où?

Le roman est situé au Canada, principalement à Montréal.

Quand?

L’action se déroule de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

« Comme la vengeance demande de l’énergie et du risque, il faut faire des choix. On ne peut pas punir tout le monde. On ne peut pas éliminer tout le monde, même si, à un moment ou un autre, ils finissent tous par vous taper sur les nerfs. Mais on peut se faire plaisir. »

Peut-on avoir de bonnes raisons de tuer son prochain et, pire encore, de s’en réjouir ? Selon la narratrice de ce roman, une jeune femme discrète au visage angélique, cela ne fait aucun doute. Le plus dur, pour nous, c’est de ne pas être d’accord avec elle…

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Le Devoir (Michel Belair)

La Recrue (Julien Alarie)

Blog Hop! Sous la couette

Blog Julie lit au lit

Les premières pages du livre

« I.

Présentations d’usage

Qui n’a pas déjà rêvé de tirer quelqu’un dans la face avec un fusil de chasse ? Peu importe les raisons. Elles sont toutes bonnes, sur le coup. C’est quand elles demeurent bonnes longtemps que j’agis.

Chaque jour, je regarde une meurtrière dans les yeux. Elle est là, de l’autre côté du miroir (qui est aussi mon côté, mais vu à l’envers). Je suis une meurtrière. Ce visage est le mien. Mon visage est celui d’une meurtrière. Voilà.

Je sais ce à quoi une meurtrière ressemble. Salut.

J’énonce ma phrase en me regardant dans les yeux, les mains appuyées sur le bord du lavabo : « Je suis une meurtrière. » Ma version de « t’es belle, t’es fine, t’es capable ». Mes lèvres bougent et, selon ce que je prononce, quelques dents apparaissent. On les voit aussi quand je souris.

Je parle lentement, dans ma tête ou tout bas. Je prends parfois un risque et je le dis sur un ton normal, plus fort. J’aime entendre ma voix. Son murmure dans mon appartement silencieux, qui s’échappe de la salle de bain et meurt dans le bourdonnement électrique des murs. J’écoute les clics irréguliers des calorifères qui chauffent, indifférents à ma situation.

Je le dis aussi parce que j’ai un peu peur de l’oublier. La vie peut être douce, et je prends des pauses.

C’est l’après-midi, j’ai douze ans. Mon primaire est fini. Depuis trois semaines, je suis en vacances. Je suis sur le bord de la rivière. J’aime être dehors. Je sors à sept heures du matin et je reviens juste pour manger. Il y a même des fois où je saute un repas, mais ça agace mes parents. Je reviens le soir, quand on voit moins bien. Je dors et je recommence. Dix-huit heures de lumière par jour, le bonheur.

Ici, c’est mon coin. L’arbre se grimpe bien, et il y a trois branches à la bonne place. Une sous mes fesses, une où appuyer mes pieds, et une dans mon dos. Elles forment une sorte de chaise. J’ai une belle vue sur la rivière qui coule dans le fossé plus bas. Je vois aussi le talus en arrière. Si je m’étire, je vois jusqu’au cimetière, par où passe le sentier. Une vue à deux cent soixante-dix degrés autour de moi, assez bien dégagée. Ce n’est pas grave si je ne vois pas derrière moi. Il n’y a que la forêt, trop dense pour y jouer à ce temps-ci de l’année. Après la forêt, il y a le parc municipal, où personne ne va… Pourquoi aller dans une semi-nature quand tout est vivant autour ?

Là-haut, personne ne me voit. Parfois, j’apporte un lunch. Je le prépare moi-même. Mes parents me trouvent responsable, leur angoisse que je meure de faim s’estompe. J’entre dans l’adolescence, il est normal que je ne leur parle presque plus. C’est leur théorie.

Je choisis des emballages qui ne reflètent pas la lumière. Pas d’aluminium, pas de sac de plastique. J’ai vu un film où le témoin d’un meurtre se faisait voir par les criminels parce qu’un rayon de lune était reflété sur la lentille de ses jumelles. Ça ne m’arrivera pas. J’évite aussi les lunettes de soleil. C’est une chose de moins à traîner, que je risquerais d’échapper.

Le bruit, c’est un peu moins grave. On peut déballer quelque chose, ouvrir un contenant, dézipper son sac, bouger, soupirer. Le bruit de la rivière enterre pas mal tous les autres, sauf les cris.

J’ai découvert le spot la semaine dernière. Je suis arrivée tôt parce que je voulais faire du repérage avant que les autres arrivent. Des fois, j’arrive trop tard et il y a déjà du monde sur le bord de la rivière, ou sur le chemin qui y mène. Dans ce temps-là, je vire de bord.

Il y a huit jours exactement, je suis arrivée assez tôt pour trouver un coin tranquille. Une place où personne ne pense regarder. Je l’ai enfin trouvé, l’arbre parfait. À côté du tronc, il y a une roche assez haute pour atteindre les bonnes branches. C’est un sapin baumier, un gros qui, par miracle, a échappé aux massacres des Noëls du dernier siècle. Il est vieux et presque mort. Il ne sent pratiquement plus rien. Il n’a pas trop de gomme qui colle sur les vêtements. Même si ça sent bon, la gomme de sapin, c’est difficile à faire partir alors j’évite. Je ne veux pas de trouble avec ma mère.

Je compte les jours depuis ma découverte : huit. Je compte beaucoup de choses : le nombre d’enfants en bas, les tuiles au plafond de ma chambre, les trous dans mes espadrilles, le nombre exact de secondes que met un œuf à cuire, le rond à quatre, pour que le jaune demeure coulant, mais qu’il ne reste plus de morve. Plus on planifie, plus on s’évite les mauvaises surprises.

Ce fut d’abord de la chance : un hasard, une bonne réaction, un plaisir. Maintenant, c’est de la préparation : mentale, physique et matérielle.

Je sursaute encore quand je croise mon image : son reflet dans les vitrines, sur les petits et grands miroirs, en miniature sur les photos. Je n’ai pas le bon visage. Certains diraient : « Tu as le parfait visage. » Je suis née avec le visage d’une autre et mon vrai visage est ailleurs, occupé à recouvrir la mauvaise âme.

Je n’ai pas ce qu’ils appellent le physique de l’emploi. Ma face devrait être anguleuse et magnifique, maigre, avec l’air légèrement malade qui attire certains hommes. Cette allure de femme dangereuse et mystérieuse qu’on nous présente sans cesse, je ne l’ai pas. À la place : un visage sain et clair, le mien. Mes traits sont si inoffensifs. J’irradie l’innocence et les plaisirs simples, comme la fermière sur les pintes de lait, la jeune fille sur les crèmes anti-acné. Comme elle, mes pores respirent bien. Traits ronds, sourire facile, bonnes dents, yeux rieurs. J’ai même des pattes d’oie qui se dessinent, quand on regarde de près. Ma peau pâle rosit sous l’effet du vent, du froid ou de l’effort. Mes joues sont à croquer en automne. On n’a jamais cessé de me le dire. Toutes ces heures passées au grand air, les taches de rousseur : on n’y suspecte rien, sauf la santé.

Où est cet autre visage qui devrait être le mien ? Où sont passés la mâchoire pointue, les grands yeux fiévreux, les pommettes saillantes ? Ces cheveux sévères, sur qui ont-ils poussé ? Mon âme a-t-elle été confondue avec une autre dans les limbes, échangée par mégarde, comme ces bébés naissants dans les hôpitaux d’Amérique latine ?

Est-ce que les gens laids sursautent, eux aussi, quand ils voient leur reflet, estomaqués par leur physique ingrat, qu’aucune accumulation de souffrance n’atténue ? Ressentent-ils la même confusion que moi, après certains actes, parce que je n’en reviens pas que ma face conserve sa symétrie ?

Si je correspondais à mon intérieur, j’aurais un air dangereux, comme les méchants dans les films, ceux qui meurent rapidement : la chair à canon basanée, les chauves, les défigurés, les autres. J’émettrais aussi l’odeur du danger, mais je dois me rendre à l’évidence : il n’en est rien. Mon bouquet de phéromones percute les gens sans qu’ils s’en rendent compte, comme les virus ou les radiations. Pourtant, le danger, c’est cette femme que je regarde du coin de l’œil dans la vitrine, son reflet qui me suit à chaque nouvelle fenêtre. C’est elle dans la salle de bain, au-dessus du lavabo. C’est elle qui sourit avec son air innocent.

J’ai l’air d’une infirmière, d’une libraire, d’une joueuse de soccer. Mon visage est mon meilleur alibi.

Je devrais commencer par le début. J’ignore à qui je m’adresse. Tu es une créature du futur, puisque le moment présent est déjà terminé. Je t’appelle créature, car les hommes et les femmes sont des catégories qui pourraient disparaître, comme la théorie des humeurs. Es-tu un amas de graisse ? Es-tu un encéphale dans une jarre ? Peut-être que mon texte a été converti en impulsions électriques, prédigérées pour un cerveau seul, sans organes, qui flotte dans un liquide nutritif et conducteur. Es-tu une machine ? Es-tu un enfant ? Es-tu citoyen de la République populaire de Chine, maintenant que vous êtes devenus les maîtres du monde ? Es-tu un réfugié intergalactique ?

Peut-être que rien n’a changé, yet. Dans ce cas, tu es une créature du futur immédiat. Tu es ma voisine, mon employeur ou mon ami. Je préfère quand même me dire que je m’adresse à quelqu’un qui ne sera pas ici en même temps que moi. Je ne veux pas blesser une personne de mon entourage. On n’empoisonne pas son propre puits.

Je choisis le danger et un jour j’aurai trop poussé. Ma vie sera brève, comparée aux statistiques. Tout est relatif : à l’époque de la peste bubonique, j’en serais au crépuscule de mon existence. Ou déjà morte, en couches. Ou de la pneumonie dont j’ai souffert à cinq ans. Sans la médecine moderne, on serait bien tous morts, avec nos corps flasques, nos grosses têtes, nos yeux de taupes. Ça, ou notre anxiété rampante.

De toute façon, j’anticipe qu’il reste dix, quinze ans, avant qu’on soit tous suivis à la trace, de la fécondation à la crémation. Même avant, même après. On l’est déjà, si on ne fait pas attention. Je fais attention. Je m’amuse et je saupoudre un peu de ma justice avant la fin, avant qu’un Système immense et impossible nous avale tous.

Donc, cela se passe l’après-midi. C’est aussi, je le vois maintenant, la fin de mon enfance. Le soleil est encore très haut dans le ciel, mais il ne fait pas trop chaud, peut-être vingt-quatre degrés. Le vent est frais. Il vient du nord, lentement. Je sens le soleil à travers mon linge et sur ma nuque, là où il passe entre les feuilles des arbres autour. Tout est beau. Ça sent bon : le vent, le vieux sapin, moi.

Déjà, dans ce temps-là, juchée dans mon arbre, je pense à vous, gens du futur. Je m’imagine à votre place, et tout savoir. Je regarde cependant la télévision et, comme la majorité des enfants, j’entretiens le sentiment d’assister à la mort de quelque chose de précieux : la terre, l’air frais, l’eau qui coule, le chant des oiseaux qui entre par la fenêtre, le matin. Tout ceci va mourir, parce qu’on ne recycle pas assez, qu’on rase la forêt amazonienne, et qu’un malade a mis le feu à une pile de pneus à Saint-Amable.

Décrire l’époque dans laquelle on vit est toujours difficile : on focalise sur ce qui semble important sur le coup. Le quotidien est souvent laissé de côté. Pourtant, il révèle beaucoup plus que nos idéaux profonds. L’exemple que je donne, quand j’ai des conversations imaginaires avec des entités venues d’ailleurs (temps, espace, espace-temps), c’est que tout ce que nous mangeons, ou presque, aura été à un moment où un autre dans un emballage en plastique. Le sachet qui contient les semences. Les racines, protégées par une bâche qui conserve l’humidité et retient la chaleur. Les fruits et légumes qui vont dans un petit sac transparent, puis un sac plus grand avec les autres aliments, puis sous une pellicule de cellophane quand il en reste, ou pour les réchauffer, et enfin dans la poubelle, et ensuite dans un plus gros sac-poubelle. La viande aussi. Elle arrive le plus souvent dans un contenant de styromousse recouvert de plusieurs épaisseurs de cellophane, et parfois le morceau est entre deux épaisses feuilles de plastique fusionnées ensemble, mis sous vide.

Et rajoutons les bouteilles de jus, d’eau, de boissons sucrées. Certains ont même osé mettre le lait dans des bouteilles de plastique, ce qui le rend infect. Le lait pour les enfants est généralement distribué dans une poche de plastique, qu’on achète par lot de trois ou quatre, emballés à leur tour dans un sac de plastique plus grand. Celui-ci a de la couleur et contient les informations que les poches individuelles ne dévoilent pas.

Viennent ensuite tous les biscuits, les craque¬lins, la crème glacée, les pâtes alimentaires, et tout ce qui a été plus ou moins transformé avant de nous parvenir, placés de manière astucieuse sur des centaines d’étagères dans lesquelles nous déambulons en poussant un chariot de métal, car transporter notre nourriture sur de longues distances nous est maintenant une tâche impossible. Plus assez de volonté, plus assez de muscles.

Dans le temps, j’étais certaine que malgré les propos rassurants du dépliant, Tchernobyl se répéterait à Gentilly. La compagnie Candu, qui fabriquait les réacteurs, était venue à notre école nous expliquer les merveilles du nucléaire. Leur savoir-faire était si avancé qu’un accident était impossible. Les déchets radioactifs étaient enfouis dans notre solide Bouclier canadien, à l’abri des pires catastrophes. Je ne les croyais pas. J’étais aussi convaincue que les pluies acides grignoteraient tout et tueraient les lacs. Aujourd’hui, on parle beaucoup moins de ça. Une nouvelle est un bris dans la continuité. Quand le monde crève en permanence depuis des décennies, les médias se fatiguent, comme nous.

Prenons l’axe positif : je vis une époque délicieuse, où l’abondance des technologies et des temps libres, pour ceux qui en font le choix, permet de réaliser de grandes choses. Nous sommes encore libres, le secret est toujours permis. Ceux qui ont quelque chose à cacher peuvent le faire. Je peux ainsi leurrer et mentir impunément. Je teste fréquemment mes quelques pouvoirs. Mon invisibilité est ce dont je suis la plus fière.

Pour vivre, je pratique un métier qui sera, un jour, obsolète, comme celui de draveur ou de facteur télégraphiste. Je suis traductrice. Le jour où les machines comprendront l’ironie, le contexte, le quotidien et la banalité, l’humour et toutes ces perles de la nature humaine, les traducteurs seront superflus. En ce moment, même les mauvais traducteurs comme moi peuvent manger et payer leur loyer. Mais, comme le reste, notre temps est compté.

II.

Fiset

Là où je veux en venir, avec mon anecdote de sapin et de rivière : Fiset.

Il y a une noyade au ruisseau Dupuis, cet été-là. Avant de voir la nouvelle dans le journal, j’ignore que la coulée de bouette qui serpente dans le fossé s’appelle le ruisseau Dupuis. En fait, on l’appelle la rivière, comme pour l’autre rivière, qu’on appelle l’autre rivière. Nos parents ne sont pas très portés sur la transmission de la toponymie locale.

Il s’adonne que le « jeune Fiset » était dans ma classe de sixième année. Encore une fois, le journaliste est dans l’erreur. Cet enfant-là s’appelait le « gros Fiset ». Pour mon année, du moins. Pour les plus vieux, je ne pense pas qu’il ait eu de nom, puisqu’il n’était que le petit frère de leur gros Fiset à eux, l’aîné des deux.

L’article du quotidien local explique d’un ton navré que Dave Fiset, treize ans, cinq pieds huit pouces, s’est noyé dans un ruisseau de trois pieds de profondeur ; c’est exact, le ruisseau Dupuis a trente-huit pouces de profondeur au plus creux de son lit, et pas vraiment de courant. « Un incident malheureux, qui fait réfléchir toute la communauté sur l’importance de ne jamais laisser un enfant jouer seul près d’un point d’eau. »

À ce jour, je demeure convaincue que rien ni personne ne s’y noiera à nouveau, à moins d’avoir un peu d’aide.

Je vais à la rivière pour avoir la paix. Ce jour-là, il a plu toute la matinée. Donc, le bord de l’eau est encore désert quand j’arrive. Malgré l’humidité, il n’y a pas trop de maringouins, à cause du vent.

J’ai apporté un livre au cas où je n’aurais personne à observer, avec l’intention de passer l’après-midi dans mon arbre. Je viens juste d’arriver et je suis en train d’attacher mon sac à dos à une branche quand je les entends descendre le sentier. Je regarde vers le cimetière et je vois les frères Fiset, deux garçons que je n’aime pas, pour plusieurs raisons. Ils sont laids et ils puent. Ils crient tout le temps, ça doit venir de leur mère, elle fait pareil. On l’entend jusqu’à l’autre bout du stationnement de l’épicerie.

Dans la classe, on prie pour ne pas être assis à côté de Dave Fiset. À la fin de l’année scolaire, avec la chaleur des beaux jours, ça devient vraiment pénible. Une drôle d’odeur qui vous colle au palais. Au début, on ne s’en rend pas compte, mais peu à peu l’air devient saturé et lourd. La professeure fait semblant de ne pas s’en apercevoir, mais on voit bien qu’elle retient sa respiration quand elle passe à côté de lui. Ça sent comme le casque de skidoo de mon oncle, qu’on m’a prêté une fois pour que je puisse aller faire un tour avec mes cousins. Mais en pire.

Aussi, le gros Fiset se fouille le nez et aligne son butin à la vue de tous. N’importe qui d’autre qui aurait osé faire ça, ne serait-ce qu’une fois, se serait fait écœurer au point de devoir changer d’école, de région, et peut-être même de pays. Dave est un cas à part. Il peut se défendre, il n’a aucune supervision parentale, et on sent tous qu’il a quelques boulons de dévissés entre les deux oreilles. Le truc est de l’ignorer et il finit par partir, comme on fait avec les guêpes.

Dave a doublé sa troisième année. C’est pour ça qu’il est plus vieux que tout le monde. Il est du genre qui ne sait pas encore lire, même rendu en sixième année, mais qui sait parfaitement comment agir pour que personne ne le stoole. Une brute, une vraie. Aujourd’hui, ils ont inventé un nom pour le modus operandi… »

Extraits

« Au démarrage de ma vie d’adulte, j’habite avec deux amis dans un appartement d’étudiants, c’est-à-dire un appartement de pauvres. Notre alimentation contient beaucoup de pâtes alimentaires parce qu’on est trop orgueilleux pour se plaindre à nos parents des contraintes monétaires associées à notre nouvelle liberté. Nouilles, café et marijuana: la diète de l’étudiant. » p. 36

« Les secrets épuisent. Je n’avais jamais vraiment compris le sens de l’expression «lourd à porter», avant. Ce n’est pas que j’éprouve de la culpabilité, c’est l’impossibilité de me vanter que je trouve le plus difficile, Je fais donc de mon mieux pour oublier l’épisode. » p. 48

« En tirant sur mes voisins, j’ai failli à une de mes règles: ne pas intervenir dans son propre écosystème. Je suis consciente que mes actions sont très bizarres, même si elles sont anodines et faciles à réaliser. Je comprends que leur effet psychologique peut être dévastateur. Une personne normale ne prend pas la peine d’aller aussi loin, de planifier ses actes au quart de tour, de jouer ainsi avec ceux qui l’entourent.

J’évite donc de punir mes voisins, mes collègues immédiats et encore moins ma famille et mes amis. Le temps aussi est important, essentiel pour que les gens dans ma mire m’oublient. Tirer sur ses voisins d’en face, c’est de la négligence, de la faiblesse. Je pense que la ville me rend folle. Du moins, elle me fait faire des erreurs. » p. 85

À propos de l’auteur

J.D. Kurtness © Photo Sébastien Lozé

J.D. Kurtness © Photo Sébastien Lozé

Née à Chicoutimi d’une mère québécoise et d’un père ilnu de Mashteuiatsh, Julie Kurtness a quitté son Nord natal pour étudier les microbes à Montréal, mais elle a finalement bifurqué vers l’écriture et, plus récemment, l’informatique. Sous son nom de plume J. D. Kurtness, elle a publié un premier roman à l’humour acide qui raconte l’histoire d’une sympathique tueuse en série, De vengeance, en 2017. À la fois noir et drôle, le livre est immédiatement salué par la critique. En 2019 paraît son second livre, Aquariums, un roman généalogique dont le récit s’inscrit dans la longue durée pour se conclure dans un avenir rapproché où l’humanité est victime d’une épidémie sans précédent. Kurtness contribue également à différents projets littéraires, comme l’exposition Le legs (Kwahiatonhk! 2021) et le collectif Wapke (Stanké, 2021). Elle s’est promis d’écrire un jour sur la paix dans le monde. (Source: canadafbm2021.com / kwahiatonhk.com)

Page Wikipédia de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Compte LinkedIn de l’auteur

Tags

#devengeance #JDKurtness #editionsdepaysage #hcdahlem #premierroman

#quebec #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancophone #litteraturecontemporaine #jelisquebecois #romannoir #MardiConseil #roman #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #primoroman #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie