« Merel » est le premier roman graphique de la jeune autrice belge Clara Lodewick. Et c’est l’une des bonnes surprises BD de cette rentrée. La couverture est révélatrice de l’ambiance du livre: on est dans un environnement campagnard paisible, mais vaguement menaçant. Dans cette chronique rurale, qui se déroule dans un village flamand, on suit Merel, une femme sans histoires d’une quarantaine d’années. Merel est ce qu’on pourrait appeler une femme libre: elle vit seule sans mari ni enfants, elle élève des canards pour les faire participer à des concours, et elle traîne souvent dans le club de football local, afin d’y trouver la matière pour les articles qu’elle écrit dans le journal du coin. On a l’impression qu’elle s’entend bien avec tout le monde. Mais petit à petit, suite à une blague grivoise un peu maladroite, l’ambiance va se dégrader et tout le village va se liguer contre elle, faisant de sa vie un enfer…

« Merel » est un album à l’ambiance très singulière. Est-ce qu’on peut en déduire que vous avez une passion particulière pour les canards et le football local?

Non, pas du tout! (rires) C’est effectivement une BD un peu hors du temps, mais je crois que ça vient du fait que quand on habite dans un petit village, à l’écart des grandes villes, on ne vit pas tout à fait les choses de la même façon. On est beaucoup moins dans le rush permanent et dans l’actualité immédiate. On est moins dans le coup. C’est sans doute ce qui crée l’univers de cet album.

Vous habitez vous-même à la campagne?

J’ai grandi à Bruxelles mais lorsque j’étais adolescente, mes parents ont effectivement décidé de déménager vers un petit village dans la campagne flamande. C’est clairement ce village qui m’a inspirée, d’autant plus que j’y suis arrivée assez tard. Je crois que c’est ce qui m’a permis d’adopter un regard d’observatrice. Je dois bien avouer que j’étais très étonnée par tout ce que je découvrais, qui était fort différent de ce que j’avais connu à Bruxelles. C’est de ça que j’ai voulu parler dans ce livre.

Et l’histoire en elle-même, elle est née comment? C’est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps?

Quand j’étais à Saint-Luc, une école de bande dessinée à Bruxelles, on nous avait fait travailler sur des faits divers. Dans le cadre de ce projet, j’étais tombée sur l’histoire d’un homme dans un village, dont on avait tué toutes les poules. J’avais trouvé ça intrigant parce que je me demandais qui pouvait bien faire une chose pareille. Finalement, j’avais choisi de travailler sur un autre fait divers. Mais cette histoire m’est toujours restée en tête. Et un peu plus tard, quand j’ai rencontré des femmes qui m’ont inspiré un personnage féminin, celui de Merel, je me suis dit « tiens, et si c’était à elle que ce genre de chose arrivait? ». C’est comme ça que tout a démarré et que les pièces du puzzle se sont progressivement assemblées pour construire une histoire qui avait du sens.

Ce puzzle, il a mis longtemps à se créer?

Non, pas du tout, ça s’est fait de manière très naturelle. Bien sûr, ça m’a pris beaucoup plus de temps de faire le découpage et le scénario final, mais les idées en elles-mêmes sont venues très rapidement.

Comment est-ce que vous résumeriez cet album en quelques phrases?

Ouh là là, c’est dur cette question! (rires) Si je devais ne retenir qu’une chose, je dirais surtout que c’est un livre qui permet de mieux comprendre les malentendus et les quiproquos qui peuvent exister dans les relations entre les gens et qui génèrent souvent des souffrances inutiles. Je crois que c’est aussi une BD qui peut redonner de l’espoir. C’était quelque chose qui était important pour moi.

Les mots « malentendu » et « souffrance » que vous citez sont effectivement essentiels parce que « Merel » est un livre qui parle de tout un village qui se retourne contre une seule personne sans véritable raison. Pourquoi ce sujet?

Heureusement, je n’ai pas vécu ce genre de situation moi-même, mais je crois que cela arrive fréquemment, et dans toutes les couches de la société. Cela peut se produire dans une famille, lorsqu’un membre de la fratrie est mal aimé, ou à l’école, quand il y a un bouc émissaire dans la classe. Cela arrive même au niveau politique, comme le montre le sort réservé aux sans-papiers. Pour le coup, on peut dire que Merel est vraiment un bouc émissaire, puisqu’on l’accuse alors qu’elle n’a rien fait de mal. Elle a simplement fait une blague très naïve, qui va être le déclic pour libérer toutes les haines et les frustrations des autres habitants, comme si ceux-ci n’attendaient que cet événement déclencheur pour pouvoir enfin se décharger. Cette situation les amène à se liguer contre Merel, car un bouc émissaire permet souvent à toute une communauté de s’unir aux dépens d’une seule personne. C’est triste.

Pourquoi Merel ne se défend-elle pas davantage?

C’est une bonne question. Comme ce n’est pas quelqu’un de violent, je crois tout simplement qu’elle attend que ça passe. Assez rapidement, elle se rend compte que la violence n’est pas dirigée contre qui elle est vraiment, mais contre ce que les gens projettent sur elle. Du coup, elle n’a pas envie de se défendre. Même quand les choses vont beaucoup trop loin, elle ne réagit pas vraiment. Je comprends qu’elle agisse comme ça parce que si elle s’était rebellée, cela aurait peut-être été pire. C’est ce qui se passe avec les enfants qui se font harceler à l’école et qui préfèrent adopter une attitude discrète pour tenter de calmer les choses. Je crois que c’est ce que choisit de faire Merel.

Votre BD se situe en Flandre. C’était important pour vous?

En réalité, je ne me vois pas raconter une histoire dans un lieu que je ne connais pas. Comme j’avais envie que ça se passe dans un petit village, dans un décor pas trop compliqué pour que je puisse bien me concentrer sur les personnages, ça devait forcément être en Flandre parce que les petits villages wallons, je ne les connais pas. Cela dit, cette histoire aurait sans doute pu se passer dans n’importe quel village et dans n’importe quel petit club de foot.

Est-ce que « Merel » va aussi paraître en néerlandais?

Oui, j’ai d’ailleurs fait la traduction moi-même. La version flamande devrait sortir en janvier, chez Standaard Uitgeverij.

Comme on l’a déjà dit, l’univers de votre album est très particulier. Où avez-vous été chercher cette idée des compétitions de canards, par exemple?

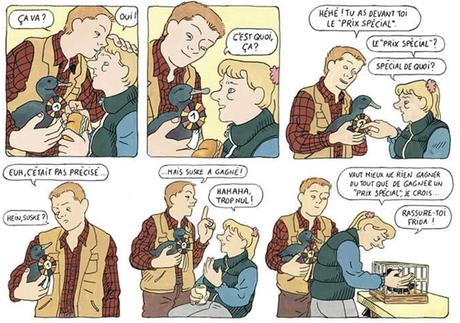

Elles existent vraiment! Dans les remerciements à la fin de l’album, je remercie d’ailleurs un certain Lars, qui est aviculteur. C’est lui qui m’a tout expliqué sur les compétitions de pigeons et de canards. Il a pris une après-midi de son temps pour m’expliquer comment fonctionnent les concours et les prix, en me parlant notamment de ces pommades qu’on met sur les animaux pour bien les faire briller. Il m’a aussi expliqué que pour qu’un canard soit primé, il faut qu’il ait une certaine robe, une certaine forme, un certain port de tête. C’est un monde étrange quand on ne le connaît pas, mais j’aime bien cette idée d’un lien très fort entre des humains et leurs animaux. Pour Merel, ses canards sont sa manière d’exprimer ses sentiments et son affection puisqu’elle les chouchoute et leur parle à voix haute.

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour cet album?

Il y a un dessinateur qui m’a inspirée, qui s’appelle Bruno Heitz, mais ce sont surtout des peintres qui m’ont influencée pour les couleurs et les dessins. Notamment les expressionnistes flamands de l’école de Sint-Martens-Latem, dont j’aime beaucoup les portraits, avec souvent en arrière-plan une petite fermette. Quand je vois ce genre de tableaux, ça me donne tout de suite envie de raconter l’histoire de la personne qui est représentée.

Dans votre BD, c’est le récit qui compte avant tout, non? J’ai l’impression que votre dessin se met vraiment au service de la narration…

Oui, tout à fait! Pendant longtemps, j’ai d’ailleurs cru que je ne ferais pas de dessin en bande dessinée, parce que je me voyais davantage comme une raconteuse d’histoires que comme une dessinatrice. Mais comme j’étais dans une école de BD, j’ai bien été obligée de faire aussi du dessin. Au début, je n’y prenais pas de plaisir et j’étais extrêmement complexée mais grâce à des profs qui m’ont encouragée, comme Pierre Bailly par exemple, j’ai osé me lancer. Ce sont eux qui m’ont fait comprendre que l’important est de se mettre au service de la narration, sans trop se soucier de savoir si la perspective ou l’anatomie dans le dessin sont parfaites ou pas. Et c’est effectivement comme ça que ça s’est passé. Mon but n’est pas de faire de belles images, mais de raconter une bonne histoire.

A côté de vos albums personnels, pourriez-vous aussi être scénariste pour d’autres dessinateurs?

Absolument. J’ai d’ailleurs écrit un scénario pour un album jeunesse dont le dessinateur sera Andréa Delcorte. Il s’agira d’une histoire plutôt fantastique. C’est un univers dans lequel je ne me sens pas du tout à l’aise au niveau dessin, donc c’est super de pouvoir travailler avec quelqu’un qui a la capacité de faire des images susceptibles de faire rêver des enfants. De mon côté, je ne suis pas capable de faire ça. J’ai un côté beaucoup plus terre-à-terre.

Vous avez toujours voulu faire de la BD?

Je baigne dans la bande dessinée depuis l’enfance et je rêve de devenir autrice depuis que je suis toute petite. Personne n’a réussi à me détourner de cet objectif. J’ai toujours voulu faire ce métier, même si au départ je ne savais pas exactement ce que je voulais raconter. C’est venu plus tard, avant tout grâce à des rencontres. Notamment celle avec mon éditeur Thomas Gabison. Je lui avais présenté un premier projet sur lequel je travaillais depuis trois ans et il m’a demandé de faire tellement de changements que j’ai décidé de complètement lâcher ce premier projet pour me lancer dans « Merel ».

Votre livre est le premier ouvrage d’une toute nouvelle collection lancée par les éditions Dupuis, qui s’appelle « Les Ondes Marcinelle ». Comment vous êtes-vous retrouvée là?

Il s’agit tout simplement d’un choix des éditeurs, Thomas Gabison et Stéphane Beaujean. A la base, c’est moi qui ai pris contact avec Thomas, qui était alors éditeur chez Actes Sud et dont j’admirais énormément le travail. Il m’a répondu qu’il était intéressé et qu’il pensait que j’avais ma place dans une nouvelle collection qu’il s’apprêtait à lancer chez Dupuis. C’est comme ça que je me suis retrouvée dans « Les Ondes Marcinelle », avec trois autres ouvrages qui parlent tous de gens qui vivent en périphérie des grosses villes et qui sont un peu à la marge. Ce n’est que quand j’ai fini « Merel » que j’ai appris que c’était la première BD qui allait sortir dans cette collection.

Votre père aussi est scénariste de BD (Ndlr : il s’agit de Vincent Dugomier, l’un des auteurs de la série « Les enfants de la résistance »). C’est lui qui vous a donné envie de vous lancer dans le monde de la bande dessinée?

Mes deux parents sont dans la BD, puisque mon père est scénariste et ma mère a longtemps été coloriste. Quand j’étais petite, j’adorais la regarder faire la mise en couleur. Cela m’a clairement aidée d’avoir des parents qui faisaient de la BD, parce que j’ai eu accès à énormément de bandes dessinées quand j’étais petite. J’ai pu voir aussi comment ça se passait et à quel point ça pouvait parfois être une galère. Mais dès que je suis arrivée à Saint-Luc, je n’ai plus trop osé mentionner le travail de mon père parce qu’on m’a vite fait remarquer que cela allait m’aider à y arriver plus facilement et j’ai trouvé ça vraiment désagréable. Je ne l’ai donc plus jamais dit à personne. Et quand je suis arrivée chez Dupuis, je ne l’ai pas mentionné non plus. Comme en plus, mon père n’utilise pas le même nom que moi, ça ne se savait pas. Ce n’est que tout récemment que les gens ont compris. Heureusement, ma BD était finie à ce moment-là et la décision avait déjà été prise de la publier. Je n’ai donc pas eu à souffrir du syndrome de l’imposteur qui réussit grâce à son père. C’est quelque chose dont j’avais très peur. Je lui ai d’ailleurs demandé d’attendre jusqu’au jour de la sortie de l’album avant d’en parler autour de lui.

Il vous a quand même donné des conseils pour cet album?

Non, pas du tout. Quand j’ai fini tous les découpages, je lui ai juste fait lire le scénario pour m’assurer que tout était compréhensible et lisible. Mais j’ai demandé la même chose à mon compagnon et à ma maman, de même qu’à deux ou trois amis. Il ne m’a pas aidé plus que ça. C’est vraiment important pour nous de séparer nos activités professionnelles respectives. Il sait bien que je ne veux pas qu’il me conseille sur mon travail et je crois qu’il ne voudrait pas non plus que je fasse la même chose avec lui.

Et votre prochain projet, ce sera quoi ? Dans la même veine ou complètement différent?

Ce sera dans la même collection et ce sera à nouveau un huis clos dans un espace bien défini et dans un univers très belge. Cette fois, ça va se passer sur un parking. Le thème général de l’histoire sera une sorte de filiation ratée entre une mère et son fils. A priori, il s’agira une nouvelle fois d’un gros roman graphique puisque là, je ne suis pas encore certaine d’être à la moitié et je suis déjà à 80 pages. Je vais devoir en discuter avec mon éditeur! (rires)