En deux mots

Repeignant sa maison avec un petit pinceau, le narrateur doit interrompre cette activité pour partir à la recherche de son chat qui a disparu. L’occasion d’enfourcher son vélo et de parcourir les routes sans but précis, de faire des rencontres et de prendre ainsi le pouls de la société.

Ma note

★★★ (bien aimé)

Ma chronique

Chacun cherche son chat

Pour son second roman, David Lopez quitte la banlieue pour parcourir la campagne à vélo. À la recherche d’un chat qui a disparu, son narrateur va découvrir la France des angoissés et des résignés.

Disons-le tout net, après les premières pages de ce roman, le lecteur sera un peu déboussolé. Parce qu’il n’y a pas vraiment d’histoire, parce que le narrateur entend prendre son temps et jouir de ne rien faire ou presque. Mais une fois pris par cette ambiance, alors se dévoile toute la poésie du texte et ce rythme auquel nous ne sommes plus habitués, une sorte d’écologie, de vie contemplative avec une économie de moyens, une lenteur qu’il faut apprivoiser.

Le premier chapitre nous fait faire connaissance avec le narrateur alors qu’il séjourne chez Noël, un homme qui se retrouve seul tout comme lui et qui accueille son hôte avec la seule envie d’une présence. Bien sûr, pour en arriver aux confidences ils boivent. Beaucoup. Il sera du reste beaucoup question de prendre un, puis plusieurs verres durant les pérégrinations qui vont suivre. Une autre manière de tromper l’ennui, un ennui devenu au fil des ans un mode de vie, après que Renata, avec qui il partageait sa vie, soit partie. C’est pour ça qu’il n’a pas de plan précis, qu’il accepte d’écouter les histoires de Noël même s’il n’y prête guère d’intérêt et qu’il décide de repeindre sa maison avec un pinceau qui fait à peine quelques centimètres de large. Et au fil des jours et des remarques de tous ceux qui vont lui expliquer comment aller plus vite, on comprend que son but est bien que cela dure longtemps, parce qu’une fois qu’il aura fini, il ne saura quoi faire d’autre. Alors, il peint doucement sous le regard de Cassius, son chat en fin de vie.

C’est ce dernier qui va lui faire lâcher son pinceau, parce qu’il ne revient plus de l’une des escapades. Après avoir fouillé les environs proches sans succès, il décide d’enfourcher Séville – c’est le nom qu’il a donné à son vélo – et de partir à sa recherche.

Une quête qui va vite se transformer un nouveau mode de vie qui va aller jusqu’à lui faire oublier pourquoi il voyage. Il enchaîne les kilomètres sans but précis, décidant au fil des rencontres de son itinéraire et de ses pauses. La vie comme une disponibilité de tous les instants. La Vivance.

David Lopez nous raconte la vie contemplative, mais aussi toutes ces bribes de vie que son cycliste glane au fil de ses randonnées, sorte de miroir d’une société plutôt triste. Sans aller jusqu’à vouloir, comme Noël, chercher constamment à en finir, on sent bien que le moral est loin d’être au beau fixe. La campagne de l’auteur de Fief ressemble aux toiles d’Edward Hopper, dérangeantes parce qu’on y ressent une certaine inquiétude, une attente, une mélancolie. Parce qu’on n’y croise quasiment personne. Même après avoir traversé une ville victime d’inondations, il constate qu’il n’y a là «personne pour s’appesantir, déplorer sans nuance, hurler sa rage».

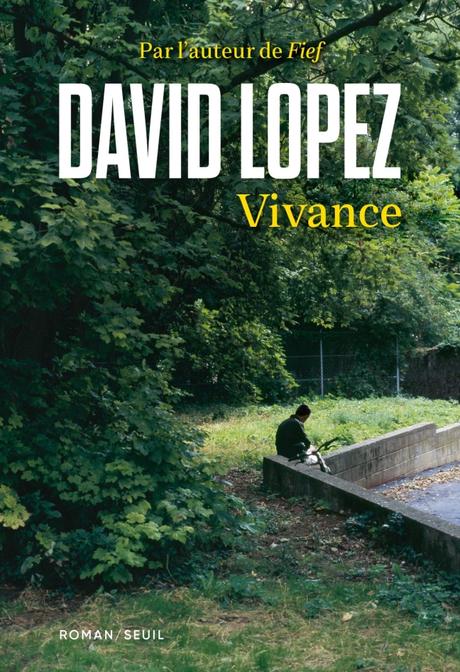

Vivance

David Lopez

Éditions du Seuil

Roman

288 p., 19,50 €

EAN 9782021513790

Paru le 19/08/2022

Où?

Le roman est situé en France, dans une région qui n’est pas précisément située.

Quand?

L’action se déroule de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Une mauvaise herbe entre deux plaques de bitume. Le soleil printanier chauffant les pommettes. Une voiture brûlée dans un décor intact. Une maison en cours de réfection. Le lit d’une rivière redessinant ses contours. Viser une cible en plein centre. Viser une cible à côté. Marcher dans l’eau. S’entendre raconter une vie qui n’est pas la sienne. Être tenté de l’essayer pour voir ce qu’elle a de si désirable. Prendre une photo qui ne parlera qu’à soi. Attendre. Déblayer un chemin. Trouver une clairière. S’asseoir. Choisir sa route. La tension dans les muscles. Faire la course. Distinguer les couleurs. Trouver une personne belle. Le lui dire. S’installer près de l’eau. Écouter les histoires. Prendre le visage des autres. Se glisser dans leur peau. Vivance.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Toute la culture (Marianne Fougère)

Actualitté (Valentine Costantini)

David Lopez présente son second roman Vivance © Production Éditions du Seuil

Les premières pages du livre

« I. PLAINE

Vapeur

J’ai maigri. Pas exprès. Ça se sentait déjà un peu, au toucher. C’est en me passant la savonnette que j’ai compris. Sur les côtes, ça faisait l’effet d’une râpe à fromage. Ça moussait bien. Un bail déjà sans voir de salle de bains. Pas des lustres, mais quand même. Déjà quand on m’invite à manger je suis un peu gêné, parce que pas habitué, peur d’abuser de la gentillesse, même si ça ne m’empêche pas d’avoir un bon coup de fourchette. Mais la douche, maintenant que j’y pense, c’est seulement la deuxième fois. On m’a déjà proposé d’utiliser un jet d’eau, et c’était bien, je n’en demandais pas tant. Être propre ça n’est jamais qu’un luxe. À vrai dire Noël ne me l’a même pas proposée cette douche, il me l’a imposée, comme la chambre à l’étage, comme la truite qu’il va bientôt poser sur le barbecue, et la bouteille de vin qu’il a débouchée avant que j’aille me laver. La moindre des choses serait que je sois présentable pour ce dîner. Pour cela je dispose autour du lavabo ce qui me semble être de première nécessité en cet instant, soit ma brosse à dents, mon rasoir jetable, du déodorant ; et puis mon couteau, déplié, avec la sécurité enclenchée, celle qui me permettra de ne pas me blesser si je dois m’en servir contre mon hôte.

Il est plein de buée ce miroir. Longtemps que je n’ai pas aperçu mon reflet. J’évite les miroirs, je joue à ça depuis quelques semaines déjà. En entrant dans cette pièce, étroite, j’ai pris soin de repérer où il était, pour lui tourner le dos. J’attends d’être surpris, de m’en être privé assez longtemps pour me demander qui est ce mec qui copie tous mes gestes. Sur ma droite, en haut, il y a une lucarne et la lumière du jour tape en plein dans la glace, si bien que j’aperçois quand même ma silhouette. Les contours et le teint. Bronzé. La gueule, les bras, les épaules. Moins le torse, peu exposé. Les mains de chaque côté du lavabo, les membres tendus le corps penché en avant je baisse la nuque, expire longuement et sens mes lombaires se relâcher, pas suffisamment à mon goût, puis relève la tête et observe quelques secondes la vapeur s’échapper de mon bras gauche. Mon corps fume, exhale cette nappe qui se colle au miroir, ajoutant encore un peu d’opacité. Subsiste une tache, où la buée n’a pas pris comme ailleurs. L’ensemble me commande de deviner, cette partie m’invite à voir. Reflet flouté. Grise, la pièce compte tout de même sa petite note décorative, incarnée par cette fleur posée dans un pichet en verre au bord du lavabo. Je ne sais pas ce que c’est comme fleur, ce que c’était, parce qu’elle est fanée. Elle est longue, sans feuilles, juste le pistil et les pétales à sa tête. La tige est passée du vert au jaunâtre, et les pétales, d’un mauve usé, ont certainement arboré une jolie couleur violette. Ils sont courbés vers l’arrière, comme on s’étire. Le pistil quant à lui s’est teinté du gris de la poussière qui s’y est incrustée. Au fond du pichet l’eau paraît propre, comme si Noël espérait que la fleur reprenne vie. Quand je touche un pétale il s’effrite sous mon doigt. J’aurais dû m’en douter mais je le réalise seulement maintenant, la fleur est en tissu. J’ai peur d’avoir commis l’irréparable en l’ayant amputée d’un de ses pétales, alors j’écarte ma main. Il y a moins de vapeur dans l’air, même si le miroir est toujours embué. Ou alors on la voit moins, car la pièce s’est assombrie au passage d’un nuage. Je m’étonne de la propreté de ce lavabo. À voir la tronche de Noël je ne m’attendais pas à trouver dans sa salle de bains autre chose qu’une savonnette, un blaireau et un rasoir, et puis peut-être, mais pas sûr, une brosse à dents. Sauf que pas du tout. Le petit meuble sous le lavabo est rempli de produits de beauté, de soins. Ça va du masque à l’anticerne. Je pense qu’il y a eu quelqu’un. Quelqu’un qui lavait ses cheveux. Quelqu’un qui s’est dit que ce serait une idée de mettre une fleur sur le lavabo. Quelqu’un dont l’absence aurait l’âge de cette fleur.

Il y a un sèche-cheveux dans le tiroir de gauche. Avec son crâne dégarni et les quelques bouclettes qui lui tombent sur la nuque je vois mal Noël s’en servir. Au lieu d’attendre que la buée s’en aille, au regard de la bouillance de cette douche que je viens de prendre, il faudrait l’y aider un peu. Je braque le sèche-cheveux sur le miroir et l’actionne dans un vacarme inattendu. Vieux modèle. Ça ressemble davantage à Noël. Le nuage est passé et la pièce reçoit beaucoup de lumière. La vapeur encore en suspension dessine des courbes à mesure que l’air circule. Le sèche-cheveux l’attire à lui, on la voit s’y engouffrer en tourbillonnant, lentement d’abord, elle se contorsionne avant d’être happée, tirée par la manche jusqu’à y plonger la tête la première. Déjà le haut de mon crâne se dévoile, les cheveux collés encore imbibés. J’en perds par endroits et ça ne me paraît pas naturel, tous les types que j’ai vu perdre leurs cheveux ça partait d’un genre d’épicentre, moi j’ai des petits trous, trois ou quatre, le plus gros se situe sur la tempe droite, juste au-dessus de l’oreille.

Au début il fait beaucoup de bruit, et puis après quelques secondes le sèche-cheveux se met à vibrer très fort. J’ai l’impression qu’il va me péter dans la main quand la buée se dérobe pour laisser apparaître mes yeux et mon nez. J’ai les orbites enfoncées, paupières-visières, comme si mes yeux voulaient me rentrer dans la tête, voir dedans. Des cernes comme des peintures de guerre. Les joues creuses, tellement que je m’étonne que Noël m’ait proposé la douche avant le repas. Ma dent de devant, fissurée un peu noircie. Je pose le sèche-cheveux. Le miroir est bientôt sec, du moins une partie est sèche, celle qui dévoile mon visage et le haut de mon buste. La tache a disparu, emportée comme le reste dans le courant d’air chaud. Mon reflet est comme entouré d’un halo, décor flouté, focus sur lui. Parce que ça m’amuse je continue de chasser la buée, après avoir rallumé le sèche-cheveux, pour en éliminer toute trace. Si j’y avais pensé plus tôt j’aurais essayé de dessiner quelque chose. Noël doit m’attendre. Il doit aussi se dire que ça fait longtemps que je suis dehors, que j’ai raison de profiter. Ma foi. C’était bien, la douche. Ça va être bien, manger. Le lit. Parler, je ne sais pas. Dans le miroir, alors que je me regarde depuis beaucoup trop longtemps, je vois venir un rictus. À gauche. Il va grandissant et puis un peu d’air sort du nez, un coup sec, la poitrine se soulève, les épaules balancent et les fossettes ravinent, ceci plusieurs fois de suite, et puis ça vient par petites rafales, jusqu’à produire un son, découvrir les dents quand la bouche s’ouvre, et l’air qui sort par le nez quand la poitrine reçoit ces spasmes. De la gorge le son vient en bouche bientôt, la mâchoire s’assouplit et le cou se tend, les rafales sont de plus en plus longues, s’achèvent en tir tendu quand le souffle vient à manquer, des larmes montent au coin des yeux, ça dure un peu, atteint un pic, jusqu’à ce que la respiration se fasse plus ample, se stabilise, les sons persistent mais baissent d’une octave, la poitrine reprend sa forme, les épaules descendent, les soupirs paraissent de soulagement, le son revient en gorge et la bouche se ferme. Quand je me regarde de nouveau, je n’ai plus mon rictus.

J’ai ouvert la porte et les restes de vapeur en ont profité pour prendre la fuite. Noël prépare l’apéro en bas. Je l’entends chantonner et me demande s’il fait pareil d’habitude, quand il est seul. À l’oreille je devine qu’il pose sur la table de petits bols dans lesquels il verse des chips et ce genre de trucs qu’on bouffe quand on n’a pas faim mais qu’on a quelqu’un à la maison. J’espère qu’il a des olives. Il va et vient de la table dehors à la cuisine, comme s’il n’avait pas conscience d’avoir deux mains. J’entends qu’il traîne les pieds. À moins que ce ne soit sa manière à lui de faire durer les choses, pour éviter les temps morts. Si c’est le cas, il faudra que je lui demande et qu’on s’entretienne là-dessus, histoire de comparer nos techniques.

Je reste là, sur le seuil de la salle de bains. J’ai enfilé mes habits propres, dont mon sweat à capuche avec la poche ventrale. C’est là qu’est mon couteau. Le manche du côté de la main droite. Rapide à saisir, invisible, enfoui dans les plis du tissu. En face de moi l’escalier descend vers la cuisine et la porte qui donne sur l’extérieur. Je le vois passer avec une bouteille dans la main, il ne remarque pas ma présence en haut des marches. La lumière est très blanche dehors, ça contraste avec l’étage où je me trouve encore. Sur ma droite, le couloir s’enfonce dans les ténèbres. Une seule porte est ouverte, la première sur la gauche, celle de sa chambre j’imagine, car j’aperçois un lit défait, ainsi qu’une étagère pleine de cassettes vidéo. Les autres portes, au nombre de six, se font face et sont toutes frappées d’un numéro, en chiffres romains. Sa chambre porte le numéro I. La mienne, le numéro IV. Sur celle de la douche, il y a marqué Douche.

La petite table dehors, sur laquelle il coupait des poivrons quand je suis arrivé, a été débarrassée. Il y a posé deux verres, une bouteille de rouge et une de liqueur de cassis, ainsi que trois bols des mêmes chips, et pas d’olives. Il fait doux, me voilà tenté de retirer mon sweat. Je m’abstiens. Noël soupire longuement, à plusieurs reprises, mais pas le genre de soupir qui exprimerait l’ennui ou le mécontentement, au contraire. Il est comme soulagé, il y a du sourire dans ce soupir, et puis aussi il est nerveux, de cette nervosité que ressentent ceux qui reçoivent, à l’idée que leur hôte ne soit pas parfaitement à son aise. En tout cas je le prends comme ça. Je lui dis qu’on est bien reçu chez lui, et il rit fort, il s’approche très près, assez pour que je voie les veines éclatées sur son visage. Là, il me touche l’épaule, la malaxant légèrement, ce qui d’ailleurs ne me plaît pas du tout, et me dit trois fois de suite qu’il est content que je sois là. J’ai les mains dans les poches et le jogging dans les chaussettes. Je souris. C’est par pure courtoisie que je lui dis que je suis content d’être là, et aussi que j’accepte le verre de rouge avec un fond de liqueur. Son péché mignon, il dit, et comme je ne réponds rien il ajoute dans un rire qu’il en a déjà bu deux pendant que je me lavais. Je ris aussi, et plaisante sur le fait qu’il va me falloir le rattraper, alors que je n’en ai pas la moindre intention.

J’ai demandé s’il n’avait pas quelques olives et il s’est maudit de ne pas y avoir pensé tout seul. Alors qu’il retourne à l’intérieur je déambule un peu, histoire de délasser mes jambes. Il semblerait qu’on ait creusé la paroi de la montagne pour construire cette maison. On l’a posée là, au milieu de rien. Elle ne fait pas face à la route, elle est plutôt de profil, ou trois quarts. C’est une bâtisse sur trois niveaux, avec un sous-sol, et une espèce de grange attenante, où j’ai rangé mon vélo sans même défaire ses sacoches. Il y a un jardin en contrebas, comme enfoncé dans la terre, assez profond on dirait le cratère d’une météorite, on y accède par le sous-sol ou bien une sérieuse cascade. Quand je suis arrivé Noël s’est empressé de me dire avec un brin de fierté que cette bâtisse était un ancien relais de diligence, et ma première pensée a été qu’on n’y avait pas touché depuis. Devant la maison, une terrasse, avec un parasol planté dans la petite table, et le barbecue à côté. Une allée s’étend jusqu’à la route, d’ici je vois la poutre couchée au sol et qui empêche tout véhicule à quatre roues de passer. Elle m’a fait hésiter, cette poutre. Au départ, je l’ai prise pour une fin de non-recevoir. En m’approchant je tourne la tête vers la route, et au regard de la pente j’ai bien fait de m’arrêter. En m’engageant sur cet itinéraire je n’avais pas conscience que j’allais gravir un col. Souvent je fais ça, négliger la carte en fin de journée, me laisser surprendre, par manque de lucidité ou par goût de l’aventure, ça dépend des fois. Quand j’ai constaté le précipice sur ma gauche et la paroi sur ma droite j’ai vite compris qu’il serait compliqué de trouver où planter ma tente. Et puis j’ai croisé ce panneau, écrit en blanc sur fond noir, comme pour les lieux-dits, La Maison Blanche. Sur le coup ça m’a fait rire, j’ai pensé à la mienne que je n’ai jamais terminé de peindre, maison à moitié blanche, et cent mètres plus loin je l’ai aperçue, là, sur le côté. J’ai hésité à cause de la poutre, mes jambes m’ont vite rappelé à l’ordre. De la route je ne pouvais pas voir Noël, c’est seulement en m’avançant que j’ai distingué le parasol, et la petite table, et lui en train de couper un poivron en tranches avec un couteau de taille démesurée pour la besogne. Il ne m’a pas remarqué tout de suite. J’ai même pu l’observer quelques secondes et imaginer qu’il serait facile à attaquer.

Il a une bonne descente le Noël. Je n’ai pas bu trois gorgées qu’il s’est déjà servi un autre verre. Sans compter que mes gorgées à moi, ce sont des lichettes pour lui. D’habitude on me pose plein de questions, qui je suis et ce que je fais, d’où je viens où je vais, et pourquoi, mais pas lui. Ça tombe bien, je ne sais pas encore quelle histoire je vais lui raconter. Il me redit à quel point il est heureux de m’avoir, parce qu’il est très seul ici. Une tape sur l’épaule. Des jours qu’il n’a parlé à personne. Encore une tape sur l’épaule. Il y a bien un type, du village en haut du col, qui descend de temps en temps boire un coup, mais c’est rare. Et ça le met mal à l’aise, il a l’impression que le type fait ça par charité. En plus il n’aime pas le rock ce gars-là. Alors que moi c’est le destin qui m’a mené ici, et il me tape encore l’épaule quand il dit ça, alors qu’à moi il ne m’a pas demandé ce que j’en pensais, du rock. Entre les phrases qu’il prononce la montagne impose son silence. Il remarque que je ne le regarde pas tout à fait dans les yeux, et comment pourrais-je, il y a cette balafre qui part du sourcil droit pour terminer au milieu du crâne, un peu dégarni sur le dessus. Il la parcourt du bout du doigt, moins délicatement que je ne l’aurais fait. Sur le haut il y va mollo, comme si elle risquait de s’ouvrir. Il dit que c’est comme ça qu’ont commencé les problèmes, quand il a acheté cette maison, il y a trois ans. C’est en chutant dans l’escalier du fond qu’il s’est fait ça. Cinq mois de coma. Depuis il a des absences, fait des crises de somnambulisme, est pris d’accès de colère. Mais comme il est tout à sa joie il n’y a pas de raison que ça arrive. J’ai reculé ma chaise sans qu’il s’en aperçoive, si bien qu’au moment de me toucher de nouveau l’épaule il doit se pencher en avant. Trop court il manque de tomber, et du bout de la main il me flanque une petite tape. Ça me fait sursauter et renverser un peu du contenu de mon verre, qu’il s’empresse de remplir à ras bord pour se racheter. Je dis merci parce que je suis éduqué. Ce n’est qu’au moment de me saisir du verre que je réalise que ma main droite est restée dans ma poche ventrale.

Il dit qu’il est dépressif. Et alcoolique aussi. Sans vraiment savoir si c’est lié. Ah. La solitude, ça rend fou dans un sens, du moins c’est ce qu’on se dit tous, mais comment on fait quand personne ne nous aime. Alcoolique il l’a toujours été, et ça lui en a fait faire des conneries, mais bon bref, il se cale cul sec la fin de son verre, il est bien bon ce rouge, j’vais m’en resservir un p’tit tiens. Une mouche lui tourne autour au moment où il porte la bouteille de cassis à son verre, en la chassant de la main gauche il tremble de la droite et en verse à côté, ça l’énerve sur le coup, d’avoir gâché de ce breuvage ou bien d’avoir taché la nappe je ne sais pas, il crie putain, fait chier, il devient tout rouge et tremblotant, repose la bouteille comme s’il avait voulu casser la table, et puis quand son regard revient sur moi on dirait qu’il m’avait oublié pendant une seconde, interloqué il reprend ses esprits, cligne des yeux et agite la tête, sourit, rit, me dit scuse-moi, j’suis maladroit parfois, rit de nouveau mais il est tellement gêné, il dit qu’il ne faut pas faire attention puis rit encore, pas fort cette fois, et devant mon impassibilité ou mes épaules en arrière il finit par baisser la tête et tourner ses pouces l’un contre l’autre. Une voiture passe dans le sens de la descente, plutôt vite, c’est la première depuis que je suis là. C’est rien, je finis par dire, c’est pas grave, puis je termine mon verre cul sec avant de le reposer bruyamment sur la table, et tiens je dis, remets-en un pour la peine.

Cet été il ne pleut jamais. L’air est sec comme la gorge de Noël et c’est pour ça qu’il doit autant s’hydrater, il dit. La lumière décline, le soleil avait déjà amorcé sa descente à mon arrivée et le voilà orangé, tout près de passer derrière la montagne. La terrasse où nous sommes installés, devant la maison, est entièrement ombragée et un petit vent me paraît frais, justifiant autrement le sweat à capuche. Je nous vois là, tous les deux à cette petite table, et je me sens comme Denis quand il venait me rendre visite l’après-midi, il y a de ça des mois maintenant, je crois, et tandis que je peignais ma maison en blanc. Je comprends mieux cette humeur dont il tentait de m’asperger, son agitation et son enthousiasme qu’il espérait contagieux. Noël s’est calmé mais ça l’a fait partir sur le sujet de ses angoisses. Il parle longtemps et de manière décousue, il perd le fil à mesure qu’il porte le verre à sa bouche, si bien que pour l’encourager à persévérer je propose de lui servir le prochain. Une phrase sur deux exprime sa joie de m’accueillir, l’autre souligne la routine de sa tristesse. Les gorgées de vin rythment sa parole. Je roule une cigarette en hochant la tête. Après un silence, et avec un sanglot dans la voix, il dit que pas plus tard que la veille il en était encore à penser que, et puis il s’arrête, fixe le fond de son verre vide. Après lui en avoir servi un nouveau c’est moi qui lui touche l’épaule, délicatement pour ma part, en me dressant sur ma chaise. Assis tout contre la table, les bras croisés sous le menton, il lève vers moi un regard implorant. Ma main posée sur son épaule peut sentir comme il tremble. Tu as raison Noël, je lui dis, c’est peut-être pas un hasard si je suis là aujourd’hui. Peut-être bien que je peux faire quelque chose pour toi.

Quinconce

Ah mince, j’ai tué. Je n’ai même pas eu le temps de me demander d’où ça venait. C’était là, dans mon cou, venu de nulle part. À peine mes doigts se sont refermés dessus que j’ai senti comme c’était fragile. J’ai appuyé fort, à croire que j’aurais voulu y imprimer mes empreintes. L’énergie qu’on peut concentrer entre deux phalanges ça semble peu de chose, et pourtant je viens de démantibuler un corps. Je devine une fourmi, ce qu’il en reste, en regardant mon index. Des résidus sur le pouce, parties que je ne saurais raccorder à la dépouille. Elle a d’abord dû être sectionnée sous la pression, en son milieu j’imagine, séparée puis entremêlée sous le roulement du pouce contre l’index. C’est là qu’il repose, le corps, car la fourmi n’est plus. Je le regarde quelques secondes, un peu triste et surtout coupable, avant de l’expédier d’une pichenette que j’avais pensée plus adroite, puisque je le perds de vue dans sa chute. Je balaie le sol du regard et abandonne assez vite l’idée de le retrouver. Après m’être demandé en quoi consisterait une sépulture digne de ce nom je comprends que, malgré la considération que je pourrais montrer envers son cadavre, je ne rachèterai pas le mépris que j’ai eu pour sa vie. Je suis tenté de plaider la surprise. Alors que je vais pour tremper le pinceau dans le pot de peinture blanche j’aperçois une petite tache noire, c’est là qu’il était, le corps, aggloméré en une petite boule. Je l’observe un peu, me réjouis que la peinture soit assez épaisse pour qu’il ne coule pas, puis je trempe le pinceau pile sur lui, avant de badigeonner le mur, en haut sous la gouttière.

J’ai attaqué la partie au-dessus de la fenêtre de la cuisine. La façade autour de la porte du garage c’est fait, ça m’a pris deux jours. J’avais tablé sur davantage, au moins trois, mais j’ai eu beau consacrer la moitié de mon temps de travail à faire des pauses, c’est allé plus vite que prévu. »

Extraits

« Denis et moi on s’est rencontrés quand Renata est partie et que j’ai arrêté de travailler. La première fois je n’ai pas été très sympa, ça l’a convaincu que j’avais besoin d’aide. Nous étions voisins à l’époque. Sa femme, Denise, a insisté pour qu’il m’apporte des petits plats qu’elle cuisinait, car selon elle je maigrissais à vue d’œil. Depuis ils ont déménagé, pas loin du tout j’y vais à pied le plus souvent, mais Denis continue de veiller sur moi. Pour autant il ne me comprend pas. Selon lui j’ai toutes les raisons du monde d’être heureux car je suis payé à rester chez moi. » p. 29

« L’eau a continué de monter toute la journée. Cinq mètres trente ils ont dit. Elle a stagné pendant trois jours, puis s’est retirée en une nuit. Comme si elle était restée là, cachée dans les murs. Ville-éponge. Les rues ont changé de couleur, jusqu’à au moins un mètre de haut, la chaussée arborant une teinte un peu passée. Imprégnée. Des odeurs à peine identifiables, mélange de tout, promettaient de persister. Stigmate. Je pérégrinais à travers la ville, proposant mon aide parfois, pas toujours, discutant avec des sinistrés. Il a beaucoup été question de matériel dans ces échanges. Que des philosophes dans le voisinage. Personne pour s’appesantir, déplorer sans nuance, hurler sa rage. Denis si, un peu mais pas devant les autres. Ou alors ils attendaient l’expert pour se déverser. Je ne le connaissais pas ce gars-là, mais est dorénavant dans la bouche de chacun. On appelle comme ça le mec qui va venir constater les dégâts, les chiffrer, et puis ne rien promettre. À force d’en entendre parler au singulier j’ai fini par imaginer un homme seul à qui revenait la tâche d’aller chez tout le monde, ne sachant plus où donner de la tête, attendu par tous, désiré par personne. Tout sans montrer d’émotion, ce ne serait pas professionnel. Et puis, ça n’est que matériel, alors ça va, ils ont dit. » p. 87

À propos de l’auteur

David Lopez © Photo Bénédicte Roscot

David Lopez © Photo Bénédicte Roscot

David Lopez est né en 1985. Issu du master de Création littéraire de l’université Paris 8, il est emblématique d’une génération d’écrivains venue à l’écriture par des biais neufs et inattendus. Vivance est son deuxième roman, après Fief (Seuil, 2017), prix du Livre Inter 2018, qui a connu un large succès critique et public.

Page Wikipédia de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Tags

#Vivance #DavidLopez #editionsdu seuil #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2022 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #lundiLecture #LundiBlogs #rentreeseuil2022 #RentreeLitteraire22 #rentreelitteraire #rentree2022 #RL2022 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots