En deux mots

Max Nedelec est désormais un homme libre qui n’aspire qu’à oublier la prison. Mais ses codétenus et une réforme pénitentiaire en chantier vous réveiller ses craintes. Un douloureux contentieux resurgit. Il va falloir l’affronter.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Max, la Bête et l’enfer carcéral

Pour son second roman Pauline Clavière a choisi de redonner du service à Max Nedelec, désormais sorti de prison. Mais est-il un homme libre pour autant? Son passé carcéral va venir le hanter, de plus en plus menaçant pour lui et ses proches. Un roman âpre, douloureux et sans concessions.

Pauline Clavière n’en a pas fini avec la prison et avec Max Nedelec. Dans Laissez-nous la nuit, son premier roman, elle suivait les pas d’un petit patron victime d’une justice aveugle nommé Max Nedelec. Ce dernier se retrouvait en prison où il subissait les dures lois de cet univers impitoyable.

Cette fois, on le retrouve sa peine purgée, au moment où il est à nouveau convoqué par la justice. Une demande qui l’inquiète, même s’il n’a rien à se reprocher, car il sait que tout peut déraper à chaque moment. En fait son cas intéresse les politiques chargés d’une réforme carcérale et qui aimeraient recueillir son témoignage pour étayer son opinion sur l’état des maisons d’arrêt. «La nourriture, les cellules, le personnel, la direction. Ils passent tout au peigne fin.» Une mission que n’accueille pas de gaîté de cœur Michel Vigneau, responsable de la prison, au centre d’un fait divers qui commence à faire couler beaucoup d’encre:

«Prison : enquêtes sur la mort de deux détenus passée sous silence

Au cours d’un incendie survenu dans une cellule début janvier, les prisonniers ont dû être évacués des derniers étages de la prison. Durant l’évacuation, un des détenus a été sauvagement assassiné et l’individu logé dans la cellule d’où semble s’être déclenché le feu n’a pas survécu.

Les deux hommes ont trouvé la mort à quelques minutes d’intervalle, dans des circonstances troublantes.»

Lui qui a toujours pris un soin particulier à ce que la prison ne s’invite pas au sein de sa famille aimerait préserver sa femme Caroline et sa fille Chloé du scandale qui s’annonce. Une fébrilité partagée par le commissaire Matthias Mallory et son équipe, par les avocats impliqués dans ces dossiers et par le ministère qui entend mener à bien la réforme sans faire de vagues.

Aussi quand il s’avère que Laure Tardieu, conseillère Afrique au Quai d’Orsay partage la couche de Max, les cercles médiatico-politiques sont aux abois. Car «la plus brillante analyste et connaisseuse de la région» peut leur mettre des bâtons dans les roues. D’autant qu’autour de Max gravitent d’anciens codétenus. D’abord les amis, Marcos Ferreira, hospitalisé pour un cancer et Ilan, un jeune homme réfugié syrien qu’il accepte d’héberger chez lui. Puis les toxiques Redouane Bouta, Julian Mandini et Mohammed El Ouazidi. «La bête c’était eux, une bête à trois têtes. La prison était leur territoire, la violence leur mode d’action.»

C’est durant le mois de juillet 2018, quand la France devenait championne du monde de foot pour la seconde fois, que Pauline Clavière situe son roman, qu’elle va faire se heurter la liesse populaire aux faits d’hiver sordides. Le choc n’en est que plus violent. Avec force détails qui cernent parfaitement la psychologie des personnages, elle nous démontre qu’on n’en a jamais vraiment fini avec la prison, que tous ceux qui s’y frottent sont marqués à vie. Il faut alors une incroyable force de caractère pour se libérer de ses chaînes, pour gagner les paradis.

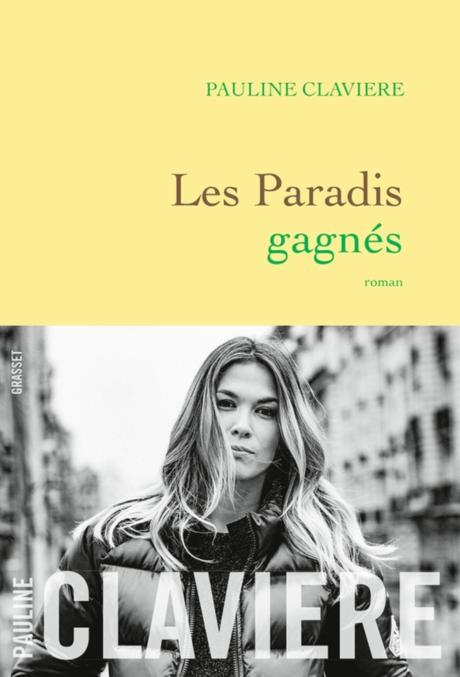

Les paradis gagnés

Pauline Clavière

Éditions Grasset

Roman

400 p., 22 €

EAN 9782246825708

Paru le 6/04/2022

Où?

Le roman est situé en France, principalement à Paris. On y évoque aussi Dakar et l’île de Ré et un voyage vers La Baule en passant par Nantes, Le Mans, Chartres.

Quand?

L’action se déroule principalement en juillet 2018.

Ce qu’en dit l’éditeur

C’est l’été à Paris. Certains marchent d’un pas léger dans ce paradis de pierre et d’histoire. D’autres espèrent l’oubli ou la rédemption, sous le soleil éclatant. Et tous croient au destin. D’une chambre d’hôpital au Parc Monceau, des allées feutrées d’un ministère à la Colline du crack, d’un commissariat au Conservatoire, les distances sont comme effacées par le fleuve…

Max est sorti de prison. Il retrouve peu à peu ses sensations d’homme libre, et Laure qu’il aime, et sa fille Mélodie, mais une ombre le suit: est-ce l’angoisse qui désormais recouvre tout ou ce qu’il a fait et vu derrière les murs de la maison d’arrêt? De temps en temps, une main glisse des photos dans sa boîte aux lettres. Ilan erre dans Paris, tel un faon blessé, il cherche son frère Amin et son père, venus de Syrie eux aussi. Laure n’a pas connu la prison, mais la violence dorée du pouvoir, sale comme une main, comme une passion mauvaise. Dans sa grande maison vient un autre Paris. Et une idée nouvelle, se révolter, mettre le feu au passé. Lui aussi a quitté sa cellule : Marcos est malade, il se bat et refuse les sentences définitives. Max lui rend visite. Maria, sa femme, aussi. Quant à Paula, sa fille, elle détient, sans le savoir, une clé mystérieuse. Un don grâce auquel, toujours, elle saura où le trouver.

C’est un Paris en habits d’été, où les femmes et les hommes poursuivent une quête. Cherchent-ils un refuge? Une échappée? Un dernier amour? ou simplement continuer à vivre sans les coups, les casiers judiciaires, les mauvais gestes? Tous se cherchent, se frôlent, se méconnaissent, parfois se désirent, souvent se menacent. La violence habite notre monde comme une prison, mais la douceur aussi.

Les paradis ne sont pas perdus: telle est la leçon de Pauline Clavière, dans ce roman noir et tendre impossible à quitter.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Bfmtv – L’invitée de Bonsoir Marseille

Blog Livres de Folavril

À l’occasion de la parution de son roman Les Paradis gagnés, Pauline Clavière s’est confiée sur ses habitudes de lecture et d’écriture. © Production Grasset

Les premières pages du livre

« GOÛTER COMME ON SE SAOULE À LA DISPARITION D’UN MONDE

Youkoub est mort. Ilan a vu la matière couler de sa bouche. Son âme en fuite.

Un grand spasme a soulevé sa poitrine du sol, aimantée par le ciel.

Comme Jésus.

Ilan est allé une seule fois dans une chapelle avec son père quand il était enfant à Damas et se souvient du gigantesque tableau qui l’avait effrayé. La croix avec les clous où ils avaient accroché Dieu. Ils avaient voulu tuer Dieu. Cela, il ne le comprenait pas.

Tout ça vient encombrer un peu plus sa mémoire. Il revoit les yeux de Youkoub chercher le ciel, juste avant de partir. Ses mains qui l’enserrent, racines surgies de son corps déjà terreux. Quand il a levé les paupières, il était trop tard, Youkoub mourait.

Ilan reste devant le cadavre aux muscles tétanisés. Le contour de toutes choses s’évanouit.

Et l’image de son père, de nouveau, danse devant lui. Ce jour-là, il lui a raconté, face au tableau dans la chapelle Saint-Paul de Damas, qu’il existait d’autres religions que la leur. Qu’il devait savoir que certaines personnes ont d’autres croyances, d’autres dieux.

Dans le babillement de la ville, le doux éclat du regard de son père vient le sortir de sa rêverie, s’intensifiant, jusqu’à devenir une lumière vive. Ilan sent son souffle chaud et l’odeur de sa barbe au jasmin. Il entend le bruit des charrettes et les sabots des ânes frappant le sol.

Allez, bouge mon gars, ça sert à rien de regarder ton copain. Il reviendra plus ! rugit un type au visage adipeux, balayant l’espace de sa main droite.

Ilan s’éloigne de la tente et bascule en arrière, heurté par les policiers portant la civière venue enlever le corps de Youkoub.

La poitrine de Youkoub, c’était comme le tableau où l’on voyait le Dieu des chrétiens, dans la même position, avec de grands rayons de lumière qui semblaient le hisser on ne sait où. C’était un tableau avec de jolies couleurs. Le bleu de la nuit surtout.

Après trois tentatives, les types ont finalement réussi à placer le corps sur leur brancard. Il est mal mis. Recroquevillé. Son visage tourné sur le côté et ses yeux même pas fermés.

Les autres les regardent passer. Pas un ne s’émeut. Juste Malek, débarqué de Libye, sur le même bateau que Youkoub. Mais les autres, Somaliens, Érythréens, Égyptiens, ils s’en tapent.

Youkoub est mort. Ça fera une bouche en moins. Il était devenu bruyant la nuit quand il chassait sa came, il lançait des cris déchirants. Pareils à ceux de la prison, quand ils enfermaient les gars au mitard.

Oublier.

Encore un camé ! Pas de doute ! Regarde-moi ces yeux ! Les flics se frayent un chemin entre les tentes, les formes molles et les excréments.

Ça se trouve c’est son copain qui l’a supprimé ? avance le plus jeune. L’a pas l’air serein, il ajoute en regardant une dernière fois Ilan, prostré à quelques mètres.

Penses-tu ! C’est la came ! La meurtrière, c’est toujours la même ici.

Ils enjambent les corps étendus. Rien ne bouge. À une dizaine de mètres un bénévole leur fait signe. Il baisse la tête avant de se lancer dans un laïus, comme quoi depuis la fermeture du centre de premier accueil, ils ne savent plus comment faire. Ces gens affluent toujours plus nombreux et pas assez de tentes, pas assez de nourriture.

Les associations se démènent, mais on ne peut pas faire de miracles, vous comprenez ? interpelle le jeune homme. La mairie nous laisse tomber. La porte de la Chapelle, c’est devenu la nouvelle jungle et personne ne semble s’en préoccuper.

Au début, les dealers distribuent la came gratis aux migrants et une fois qu’ils les tiennent, ils augmentent le tarif. Cinq balles le caillou, c’est pas cher ! Deux mille galériens entassés sur le seul nord-est de la ville ! Ça choque personne ? On va droit dans le mur ! Ces gens ne vont pas s’évaporer. Et il en débarque toujours plus !

Le récit a jeté un froid. Tout le monde sait que le camp ne peut pas être plus mal situé. La cartographie des enfers. La Colline, un genre de place forte de la drogue. Une pente de quelques centaines de mètres édifiée sur une ancienne déchetterie, où les dealers et les camés viennent faire leurs affaires. Évacuée des dizaines de fois, chaque fois reprise.

Au loin, à quelques centaines de mètres, les bénévoles s’affairent. Il est 8 heures et la file s’étire. Ils distribuent du café, du thé, quelques baguettes, de quoi tenir. Rien d’autre. La nuit a été longue. Déjà les premiers camés descendent de la Colline telle une armée en déroute. Ils invectivent les migrants, les bousculent, cherchent le contact, provoquent. Chaque matin c’est la même scène. Si les Égyptiens les laissent passer, les Somaliens les repoussent, les mecs tombent sur le sol comme des fruits gâtés tendant leurs mains décharnées à l’attention des autres, debout dans la file, qui au mieux les ignorent. Et le temps passe ainsi, dans le dix-huitième arrondissement de Paris, sur ce grand terrain vague entre le boulevard Ney et la Colline, la misère mendiant la misère.

Ils ont embarqué Youkoub. Ilan ne le connaissait pas depuis longtemps. Une semaine à peine. Mais il l’aimait bien. Il était paysan en Libye. Touareg aussi. C’est ce qu’il a eu le temps de lui dire. Il avait été enrôlé de force dans l’armée et avait dû s’enfuir après sa désertion.

Ilan attend son tour, comme tous les matins depuis des semaines. Il a vu faire les zombies. Lui aussi, il pourrait devenir une de ces créatures, s’il n’y prend pas garde. Son cerveau marche bien, il est jeune, plus vigilant, mais faut quitter cet endroit maudit. Rester ici, c’est devenir comme eux. Sans même s’en apercevoir.

Partir. Mais pour aller où ? Il faut chercher, demander aux bénévoles, aux gens autour s’ils ont vu un petit vieux chétif à la barbe assez longue et des yeux de félin. Une djellaba vert amande et le sourire, toujours. Un bonnet aussi, trouvé en chemin. Avec lui, un homme plus jeune, grand. C’est Amin, le frère d’Ilan. Des cheveux coupés très court et des yeux aux longs cils, comme lui. Il porte toujours le même T-shirt rouge, celui de l’équipe nationale de Syrie, avec inscrit dessus, en lettres blanches, le nom du capitaine Firas Al-Khatib ! Le roi Firas !

Pour Amin, Firas est un mythe. Une histoire qu’il porte fièrement sur son dos et qui lui rappelle qui il est. Un Syrien. Un battant. Firas a eu le courage d’assumer ses convictions face au régime d’Assad. Il est parti. Comme lui.

Qu’est-ce qu’il a pu lui rebattre les oreilles avec ses histoires de football. Ilan adorait écouter son frère s’emballer. Surtout pendant les longues nuits de marche, et les journées passées planqués. Il riait aussi d’entendre leur père s’exaspérer de la passion d’Amin.

À cet instant, Ilan donnerait n’importe quoi pour voir apparaître, dans la foule entassée sous le pont de l’échangeur A1, le maillot de Firas Al-Khatib. Il le suivrait n’importe où. Où qu’il aille, jusqu’en Turquie ou en Chine. Il se sent prêt à tout recommencer. Les semaines de marche, les pleurs, les reproches, le désespoir. Même la peur. Pourvu qu’il se présente de nouveau devant lui, avec, caché derrière son grand dos de supporter, le sourire de son père.

Ils croyaient avoir débarqué à Calais. C’est ce qu’on leur a dit avant de les disperser dans des centres grillagés dont Ilan s’est échappé. Mais ici, pas de mer, juste la ville et cette marée humaine aussi sombre que les eaux qu’ils ont traversées.

Il a couru longtemps dans la nuit entre les hurlements de la ville et les yeux aveuglants des voitures. Il s’est perdu, loin d’eux. Au matin, on l’a embarqué. On l’a accusé de vol, d’agressions, d’usurpation d’identité. Mais quelle identité ? Il est lui-même, fils de Mohammed Ben Ousa et Lila Ben Ousa, frère d’Amin Ben Ousa et de ses sœurs, disparues. Elles sont en Turquie avec leur tante. Avant de quitter la Syrie, ils ont voulu les retrouver puis, il a fallu changer de plan. On a changé leurs plans.

Il est midi. Il fait chaud. Il a dû renoncer à la file pour la nourriture. Plus rien, ils ont dit. « Reviens demain. » Ilan s’est assis, attend. Pense à eux. À sa soif. Il sent ses pieds se dérober, comme avant, quand il était là-bas.

La prison est en lui, se nourrit de sa peur, s’épanouit à son contact, dans ce décor métallique, presque le même, comme une répétition.

Il en est sorti, comme il y est entré, sans savoir pourquoi. Il y a eu le grand incendie et la mort du Serbe, puis un gardien lui a dit qu’il pouvait partir. Depuis, il traîne ici pour essayer de retrouver son père et son frère. Une seule terreur, y retourner. Tomber de nouveau entre ses griffes de fer. Qu’elle se dresse, une fois de plus, entre lui et le monde.

Ilan regarde la Colline sous le soleil. Elle est presque belle. Il tente de tromper sa faim. Elle lui déchire l’estomac. Des relents lui soulèvent le cœur. Le bruit des voitures au-dessus de sa tête qui filent sur l’A1. Des tentes, des poubelles, trois toilettes en plastique pour trois cents personnes et deux points d’eau.

Une ville montée de toutes pièces sous les ponts de l’échangeur de la Chapelle. Comme une verrue, sur le profil de l’autre ville, la vraie.

Les portes en métal du wagon se referment, coulissant l’une vers l’autre, pour n’en former plus qu’une, parfaitement infranchissable. Tout se confond en une cacophonie souterraine. Chaque matin, plusieurs mètres sous les sols de Paris, le même office. Un rituel collectif inaugure la journée. Le cœur capitale se met à battre, au rythme régulier des roues d’acier. Le tempo de la ville accompagne les milliers de trajectoires, irriguant ses nombreuses artères. De la station-ville Barbès aux boulevards saturés de pollution, jusqu’aux cours fleuries des immeubles du quatrième arrondissement, la vie se déverse dans Paris. Puis l’inonde.

Trop riche, trop misérable, trop nombreuse, trop rapide, trop ennuyeuse, trop sale, trop apprêtée, trop vieille, trop. Il est 7 h 30 et déjà, elle étouffe.

Chaque jour un peu plus enserrée par les bras du périphérique, elle cherche l’air. La journée se partage entre citadins, avec plus ou moins de justice, comme le reste ici. À cette heure où tous réclament leur droit à se rendre où ils veulent. Même si, à lire leurs visages sombres, tous ne le veulent pas vraiment. Dans ce pèlerinage quotidien, nombreux sont ceux qui, en chemin, ont oublié la raison de leur voyage.

Les pas se suivent, mécaniques, une chaîne sans début ni fin. Cette heure sacrée, dont seuls les Parisiens connaissent la menace véritable. Ce temps livré en offrande sur un mystérieux autel porte un nom, comme un secret de famille que l’on préfère taire.

L’heure de pointe.

Ma vue se dérobe. Les perspectives se resserrent. Un mur entre eux et moi.

Des formes ovales défilent, juchées sur d’autres, verticales et mobiles, comme autant de têtes sur des corps en cavale. Tour à tour sombres, claires, parfois sans couleurs. D’un gris qui tend à disparaître. Sous ma main qui épouse chacune de ses aspérités, la matière caoutchouteuse de la rampe métallique de l’escalator. Ondulante et visqueuse, telle la peau du serpent qui ingère sa proie. Des kilomètres de métal et de galeries avalés en quelques minutes à peine. Je suffoque. Mes tempes s’aimantent, la pression sur mon cerveau s’intensifie. La douleur hésite, oscille entre mes oreilles. Maintenant mes jambes s’enfoncent dans le sol.

Monsieur ! Monsieur !

Un homme a amorti ma chute, robuste comme une béquille. Je peux mesurer à tâtons sa circonférence. Il me rassure et me dirige quelques mètres plus bas. Il me fait asseoir sur une chaise jaune moulée comme un Lego. Mon corps se détend. Je le regarde me sourire. Immense. En sueur. Et ces mains. Comme des racines, juste pour moi.

Ça va aller monsieur ? La voix est perchée, presque enfantine.

Merci oui. Merci beaucoup.

Vous partiez tête la première dans l’escalator. Vous voulez que j’appelle quelqu’un ?

Ça va aller, merci, vraiment. Je vais mieux. Je mens difficilement. Toujours aveuglé par la douleur sous mon crâne.

Vous êtes sûr ? Faut que j’file, j’ai mon boulot qui m’attend mais j’peux quand même passer un coup de fil, si vous voulez ? Son visage m’apparaît en filigrane.

Merci, ça ira.

J’ai laissé ma tête entre mes genoux, le temps de reprendre un peu mes esprits. Mais mon cerveau sous la membrane s’est mis à se balancer un peu plus fort et j’ai bien cru qu’il allait se déverser sur les carreaux du métro.

Une forme grise et rose s’est payé une traversée sous le pont dessiné par mes jambes et m’observe. Sans manière. Comme le font les animaux. Ou les taulards. Un rat.

L’ami, t’as pas une clope ? Je te cause chef ! Oh !

En voilà un autre d’animal. Une longue liane de presque deux mètres de haut, enveloppée dans toutes sortes de lainages, couettes et autres tissus qui lui confèrent une silhouette surréaliste.

Vas-y, fais pas ton radin !

Je mobilise mes forces pour faire face. Le rat n’a pas bougé, le type non plus. Je fouille dans ma poche et lui tend une cigarette.

Merci mec, Dieu te le rendra.

Faut que je me sorte de là. Le sang circule de nouveau dans mes jambes. Je tente de retrouver mes médocs, dans la poche intérieure de ma veste. Calme-toi Max. Respire. Je sens mes vertèbres qui se décollent une à une et la foule autour qui se presse. L’air brasse des odeurs contraires. Une alarme, un sifflet régulier, automatique, retentit. Les portes s’ouvrent avec fracas. La foule se précipite et les voilà partis, gobés par la Bête.

Une inspiration, profonde. Cinq secondes. Expiration.

Eh, t’as pas un pétard mon frère ?

Le faux caïd, encore. Je prends de l’élan en me balançant du fond du siège. Un vertige. Je tente de mettre un pied devant l’autre. Méthodiquement. Dans le paquet abîmé, je retrouve un cachet que je gobe sec. Saleté d’effets secondaires. Des semaines que ça dure. Je n’aurais pas dû arrêter si vite. Ils le disent sur la boîte : voir un médecin. Mais pas le temps. Pas envie. Faut juste tout couper.

Eh mon pote, tu vas où ?

Le long ne me quitte plus. Sa voix me suit dans le couloir, force, comme pour être entendue de moi. J’hésite à me retourner, ce con me fait flipper. Un nouveau vertige me plaque contre un mur glacé. La sensation des carreaux rendus humides par les haleines me dégoûte et accentue ma migraine. J’ai envie de hurler. J’ouvre la bouche, réprimant un son de douleur quand la foule me propulse de l’autre côté de l’allée tout droit dans la gueule en papier d’un chanteur brandissant sa guitare électrique. Je me redresse. Attendre le reflux. Le brouhaha se fond lui aussi sous la lumière des halogènes. Merde. 7 h 48. Je vais être en retard. Pas la première semaine de boulot, Max, pas déjà. Bouge-toi. Mes jambes restent clouées au sol.

Cette fois c’est la bonne. 7 h 52. Faut que j’y arrive. C’est ma troisième crise en deux jours. Heureusement, la dernière, c’était sur mon canapé avec mon chien Beckett pour seul témoin. Il n’a pas senti la différence, lui.

Courage Max. Patrick m’a trouvé ce boulot, un CDI, direct. Pour m’aider à reprendre le cours de ma vie ils disent. Déjà, ils m’épargnent le terme réinsertion. Ils le gardent pour les cas sociaux, précisément parce qu’elle n’existe pas la réinsertion. Comme un Eden, un point de mire, quelque chose qui les fasse tenir. En vérité : Cassos un jour, cassos toujours, disait Marcos. Je me demande comment il s’en sort lui, s’il n’a pas déjà fumé toutes les compresses de l’hôpital.

J’envoie mes jambes à l’assaut du couloir et me surprends même à trotter vers la sortie. La crise est passée. Vite. L’autre agent immobilier doit m’attendre devant la porte, il n’a pas les clefs, Patrick me les a confiées. Il dit que c’est important que ce soit moi qui ouvre le matin. Il m’a déballé toute une théorie selon laquelle ce devait être moi le maître des clefs, après avoir été privé de ma liberté tout ce temps. Je l’ai écouté. C’est amusant, un promoteur immobilier qui philosophe, mais c’est un ami de longue date ! Et puis un boulot, pour les juges, c’est bien. C’est toujours mieux de montrer qu’on est sur le coup. C’est bon signe. C’est la garantie que vous êtes déterminé à faire les choses bien. Que vous tenez à votre place dans cette société. C’est important. D’en être.

Il est 8 h 03 quand je me rue sur la devanture de l’agence. Mon futur collègue n’est pas encore arrivé. Je reprends mon souffle. C’est bon. Je m’en suis sorti.

Sans cette satanée lettre, tout serait normal.

JE SAIS CE QUE TU AS FAIT, TU VAS PAYER.

Seulement quelques mots. Juste ce qu’il faut pour que mes poumons cessent de fonctionner. Cette petite phrase, sur une petite feuille, menaçante, qui contamine tout. J’ose plus la toucher, pliée dans la poche de mon jean. Ça me fait un drôle d’effet. C’est comme porter un déchet radioactif à la ceinture. Fallait pas la laisser traîner, pas que Mélo tombe dessus. Elle s’inquiéterait.

Je m’appuie contre le bureau en verre. L’autre agent arrive, déjà en nage. Il approche, s’effondre à moitié sur la poignée.

Salut Max, ça va ? Désolé je suis en retard, la galère ces embouteillages.

Son nom ? C’est quoi son nom déjà…

J’ai dû prendre un vélo pour arriver jusqu’ici, parole de Gandalf.

Tu as vu, la nouvelle du jour ! Une évasion. À la fraîche ! Un hélico, venu direct dans la cour de la prison, tu te rends compte ? Sous le nez des gardiens. Sans embrouilles. Ça fait rêver. Moi je suis comme un gosse. C’est un coup, faut que tu lises !

Il balance le journal sur le bureau.

Gandalf s’agite, brassant l’air en y mêlant son odeur d’oignon frit.

J’ai déplié le journal. À la une, comme sur la photo du fascicule. Celui que je pourrais réciter par cœur. Comme une brochure de prison témoin, la pelouse d’un vert éclatant, des barreaux d’acier étincelant et en second plan, distinctement, qui se détache de la façade blanche courant le long de la promenade, il est écrit : Centre pénitentiaire Sud Francilien. Mes mains se sont crispées sur le papier. Je me sens aspiré des mois en arrière, comme dans un vortex, le long couloir métallique.

Tout va bien Max ? Gandalf me fixe avec ses yeux de chouette.

Ça va merci. Juste quelques soucis. J’improvise en tapant ma poitrine avec mon poing.

Merde alors. Tu es cardiaque ?

Je souris.

Tu aurais dû me dire. Je vais me charger des biens du haut de la Butte et des locations sans ascenseur. Je suis désolé. Mais ne t’inquiète pas, on va s’organiser. Patrick m’a prévenu que tu n’étais pas tout jeune mais pas que tu étais cardiaque.

Il poursuit son soliloque.

La vue basse et l’allure abattue, il regagne son bureau et déplace son écran de manière à ne plus me voir.

Je souffle et reprends ma lecture :

Libération par AFP — 1er juillet 2018

Le braqueur Rédoine Faïd s’évade par hélicoptère d’une prison de Seine-et-Marne

Un peu de clim madame ? Madame ? Le chauffeur de taxi s’agace de l’indifférence de la dame qui s’est installée sur sa banquette arrière quelques minutes plus tôt, devant le terminal 2 de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Grande, hautaine, elle l’a à peine salué et depuis, elle l’ignore royalement. Tout juste 8 heures du matin et déjà cette chaleur à crever et ces clients à claquer.

Laure Tardieu sourit presque poliment dans le rétroviseur. Elle rêvasse, plongée dans ses souvenirs.

En voyant clignoter au loin les lumières de Gaborone, hier soir, suspendue dans l’avion qui la ramenait en France, elle n’imaginait pas qu’elle serait comme cela au réveil. À ce point déboussolée. Elle a bien pensé au décalage horaire, à ses traits tirés par l’air conditionné, ses pieds gonflés par la pression atmosphérique, la faim qui lui tiraillait l’estomac puisqu’elle avait renoncé au plateau surgelé, mais pas à ce genre de bouleversement.

Le nez collé à la vitre, elle se laisse envahir, submergée par cette nouvelle vague de souvenirs. Combien de fois cette autoroute ? Cette fatigue diffuse ? Ces embouteillages, l’humeur rageuse du chauffeur ? Trop, sans doute. Huit heures à peine passées et déjà le surnombre, la pollution, la chaleur écrasante.

Qu’est-ce qu’il peut bien faire à cette heure-ci ? Max. Son Max.

Se rendre à son nouveau travail. Agent immobilier. Pourquoi pas. Elle n’a pas répondu à son appel hier soir. Déjà en vol. Ce sera comment, après tout ce temps ?

Ils se sont retrouvés après son incarcération et il était changé. Ce n’était plus celui qu’elle avait connu. Ses gestes, son regard, même ses pensées semblaient différentes. Qu’est-ce qui a bien pu se passer là-bas ?

Elle est restée quelques semaines avec lui. Ils ont passé du temps ensemble. Mais ils ne se sont pas dit grand-chose.

Puis elle est repartie.

Le nord de Paris, ses immeubles fatigués, son périphérique, sa grisaille qui suinte dans le soleil franc. Ces terrains vagues, ces tentes, ces bidons de métal qui crachent des flammes et ces gens autour. Que s’est-il passé ici ? Laure s’empare de la poignée de la fenêtre et la fait tourner avec vigueur.

Madame, fermez la fenêtre s’il vous plaît ! Après ils vont tous se ramener. Je vous ai demandé si vous vouliez la clim ! Les sourcils du chauffeur se froncent dans le rétroviseur.

Une famille de roms débarque au feu rouge. Laure panique, elle tourne en sens opposé la manivelle de la fenêtre de toutes ses forces, mais l’extrémité de son châle reste coincée. Le mécanisme se grippe.

Paniquez pas madame, paniquez pas. Ôtez votre châle, voilà…

Le chauffeur ricane dans sa barbe.

Ah, ça dépayse hein ! ? Pas besoin de partir au bout du monde pour voir des indigènes pas vrai ? Quel spectacle quand on va chercher les Américains à l’aéroport. Moi je vous le dis, sont contents les touristes quand ils débarquent à Paris.

Le chauffeur rit puis s’arrête d’un coup.

Laure reste enfoncée dans le siège. Une odeur de poussière chaude imprègne la voiture. Elle étouffe, mais n’ose pas ouvrir la fenêtre de nouveau. Encore moins demander quoi que ce soit au chauffeur.

Savez, depuis qu’ils ont détruit la bulle, les migrants sont sous les ponts, c’est encore plus sale. Au moins avant, ils les mettaient dans la bulle, ils avaient un toit et on les voyait moins. Il la cherche du regard dans son rétroviseur. Tous ces gens qui font la queue pour de la nourriture, pieds nus. Et ceux qui errent. Ils font quoi sous l’échangeur, toute la journée ? Ils attendent quoi ?

Le taxi file en direction de Montmartre, Custine, la verdoyante rue Caulaincourt, ses arbres, ses cafés. Les premiers flâneurs. Le petit train de la Butte ralentit leur course. Le Sacré-Cœur sous la lumière crue. Et l’avenue Junot, confidentielle. Laure se laisse de nouveau rêver. Elle bascule sa nuque sur l’appuie-tête et ferme les yeux. Il lui tarde de retrouver sa maison, ses animaux empaillés, son jardin, ses odeurs de fleurs fraîches.

Le feu passe au vert et le taxi poursuit son chemin sous les arbres encore verts, le cimetière Montmartre, l’avenue des Batignolles. De nouveau les cafés, les épiceries italiennes, les boulangeries, le caviste, le fromager. La carte postale.

Dame ! Dame ! Un gant de ski frappe la vitre.

Laure fait un bond. Elle reste un instant sidérée.

Ça va madame ? s’inquiète le chauffeur. Il y a longtemps que vous êtes pas passée par le dix-huitième ? Il a un peu changé, c’est sûr ! C’est une sacrée merde de nos jours.

Pardonnez mon langage, mais c’est que, maintenant, on a toute la misère du monde.

Toute la misère du monde. À Paris.

Gino Nedelec observe la terrasse derrière le panneau où est proposé le menu du jour. L’organisation des tables lui paraît plus que douteuse, désordonnée, et ces fausses boules de buis en plastique de mauvais goût. Il déteste ces endroits.

Max lui a téléphoné la veille. Il voulait voir « son avocat », lui a-t-il dit en plaisantant à moitié. À propos de sa convocation au commissariat, puis autre chose aussi. Pas au téléphone !

Monsieur ? Pour boire un verre ? suggère la jeune femme en se retournant sur Gino.

S’il vous plaît. Par ici.

La queue-de-cheval dynamique l’aiguille vers une table à distance raisonnable d’un couple et des buis transgéniques. Il balaie du regard l’avenue Victor Hugo, ses platanes, son rond-point chic, ses boutiques de luxe, ses brasseries.

Lorsque Max arrive et s’installe, Gino se redresse sur son siège et sourit, mimant mal l’enthousiasme.

Comment vas-tu Max ?

Ça va, mais je suis inquiet Gino.

Ça ne va pas, donc, fait le neveu amusé.

Non. Enfin si. Mais je m’inquiète. La date de la convocation approche. Et je n’ai eu aucune précision. J’ai appelé tous les services du commissariat, mais rien.

Ils sont tenus de te donner le motif.

Je sais. Ils ne refusent pas. Ils disent qu’ils n’ont pas l’information. Ils bottent en touche.

Les mains de Max commencent à trembler, ses lèvres s’effacent un peu plus, elles deviennent pâles, presque bleues.

Faut pas paniquer, je vais les appeler demain, je suis ton avocat, j’aurai une réponse. J’ai des connaissances au commissariat du dixième et du dix-huitième. Reliquat de mes années Barbès.

Il peut se passer quoi, selon toi ?

Pas grand-chose. Tu as purgé ta peine, tu es clean depuis. Tu es clean ?

Gino a lancé ses grands yeux noirs dans ceux toujours grillagés de son oncle.

Oui, bien sûr. Qu’est-ce qu’on pourrait me reprocher ?

C’est la question que je te pose Max.

Ben rien.

Le cœur de Max se met à tressaillir. Son souffle se remplit de mille petits dards qui lui picotent la gorge. Il tousse bruyamment, en réponse de quoi le loulou de Poméranie installé sur le coussin de la chaise voisine se met à grogner.

L’air est devenu soudainement irrespirable. Max ne bouge plus, figé dans une position de contrition. Gino observe son oncle, ses lèvres entr’ouvertes, son regard assombri, ses mains enserrant une prise imaginaire. Elle est là, encore. Partout. La prison. Max est suspendu, ailleurs, absorbé tout entier par sa peur.

Max ! Oh Max ! Tu m’entends ?

Gino hume l’orage qui, déjà, agite le cœur de son oncle. Celui du saccage. Max est son otage. Il pose sa main sur celle de son oncle. Un contact. Sa peau fraîche, vivante, sur la sienne, glacée. Gino voit les yeux de son oncle s’éclaircir peu à peu. L’horizon se dégage, ses traits se détendent. Presque comme avant.

Max ! Tout va bien ? Ça t’arrive souvent ? De disparaître, de t’absenter. T’avais l’air complètement ailleurs.

Les médocs. J’ai arrêté de les prendre et mon cerveau fatigue. Parfois, j’ai comme des vertiges, des maux de tête.

Bien sûr, Max n’a pas l’intention de s’éterniser sur le sujet. Des modifications se sont opérées au plus profond de son être. Des changements irréversibles. On lui concède volontiers quelques absences, ses cigarettes fumées en trop grand nombre, les verres vidés trop vite, son manque d’appétit et son désintérêt pour les choses de la vie. En revanche, on s’irrite qu’il manifeste son étrangeté de manière aussi voyante. Cette chose curieuse qui fait désormais partie de lui et qui, de temps en temps, bondit de sa cage. Quand cela survient, Max s’excuse, Max se tait. Max se cache. Mais Gino n’est pas dupe. Il est sa famille, son avocat, presque un alter ego.

Tu prends quelque chose ?

De l’homéopathie. Sert à rien.

Hum. Je vois. Prenons les problèmes un par un.

Max aime bien cette façon mathématique qu’a Gino de le sonder.

La convocation. Tu n’as rien à te reprocher, clairement. Tu n’as pas eu de soucis. Ou plutôt tu les as subis. Je ne vois pas ce qu’ils auraient. Je penche plus pour une affaire dans laquelle tu serais témoin. Ou quelque chose de ce genre.

Gino avance ses pions avec ce qu’il faut de naïveté. Mais Max ne mord pas. Il esquive. Gino décèle dans son œil redevenu clair un vide, une interrogation.

À moins que toi, tu aies souvenir d’éléments qui puissent m’aiguiller et dont tu n’aurais pas pu me parler, avant.

Gino le fixe, à l’affût. Rien. Pas de réaction. Il joue sa dernière carte.

Tu m’as dit au téléphone que tu devais me parler de quelque chose d’autre que la convocation. C’est quoi ?

Les gestes de Max se troublent, tout devient flou, hésitant. Doit-il lui parler de ces mots qu’il garde contre sa cuisse ? Il se concentre et prend une inspiration.

Non ce n’était rien. C’est arrangé en fait. Une bricole avec Mélo.

Tout en déroulant son mensonge, Max se dit que Gino est un bon confident. Il pourrait lui en parler. Se délester un peu. Gino comprendrait. Ce serait un poids en moins. Un fardeau partagé. Puis il pourrait lui dire comment procéder, il saurait peut-être quoi faire, lui. Mais il faudrait être en mesure de tout raconter. Ce qu’il a tu à tout le monde. Y compris à lui-même.

La vérité sur la mort du Serbe.

Tu ne me dis pas tout, Max.

Max enfonce sa main dans sa poche et dépose le papier avec la diligence que l’on réserve aux explosifs, plié en quatre, sous les yeux de Gino.

La télé hurle dans la chambre 322 du bâtiment B du centre hospitalier Paris Nord. On l’entend depuis le couloir, avant même d’avoir franchi la passerelle. Une voix off, masculine, caractéristique des journaux télévisés, escorte le visiteur jusqu’à la chambre de Marcos Ferreira.

À 11 h 20, un hélicoptère s’est posé dans la cour d’honneur de la maison d’arrêt, qui n’est pas protégée par un filet, et trois hommes lourdement armés en sont sortis pour extraire Rédoine Faïd du parloir où il se trouvait…

L’enfoiré, pense Marcos les yeux planqués dans la mousse dessinée par les nuages à travers la fenêtre. Il aurait bien voulu qu’on déplace un hélicoptère pour lui aussi. Mais pour Marcos, pas d’hélico, pas d’évasion, pas de cavale, pas d’aventure. Juste elle, posée comme un sac à main au milieu de sa piaule. Belle et embarrassante.

Elle est là. Dos à l’écran, la bouche ouverte. Ses yeux cerclés de noir, ses deux galets d’onyx qu’il a tant adorés. Son élastique multicolore en étendard au-dessus de son crâne, ses ongles peints : sa femme. Comme à chaque visite, Marcos n’ose pas l’observer. Il garde les yeux soigneusement enfouis, avec le reste, amaigri par la chimiothérapie. Les dernières séances ont éprouvé son corps, réduit à quelques creux et bosses sur lesquels semble tendu un tissu de peau trop étroit pour les recouvrir tous. Un tissu rêche, fragile, dévitalisé. Maria doit le trouver répugnant. Cette pensée l’agace. Si ça se trouve, il lui fait penser à son père. À la fin, il était pareil. Sec comme un bacalao. Puis elle reste toujours des plombes, ils savent jamais trop quoi se dire. Après tout ce temps.

Et ton travail ? lui demande Marcos sur un ton qui se cherche tendre. Au lieu de ça, s’échappe une phrase d’une musicalité hasardeuse.

Bien, répond Maria, s’efforçant de pousser un peu plus la discussion. Elle est venue sans Paula cette fois et ce tête-à-tête l’embarrasse. D’abord, il y a toujours son arrivée. Elle ne sait pas trop où se placer dans la chambre. Puis sa voix, qu’elle redoute trop forte ou pas assez, son chignon qui se desserre et son fond de teint qui coule avec la chaleur dans la pièce. Marcos déteste la climatisation et insiste pour qu’on laisse le soleil de juillet taper contre les fenêtres, évidemment condamnées. Et ce maudit poisson qui les dévisage depuis son bocal. Sans bouger. Comme mort. Qui lui a mis cette bestiole devant les yeux ? Stupide.

À chaque visite, les mêmes questions qu’elle se pose depuis qu’on l’a transféré dans cet hôpital. Est-il soulagé d’être sorti de sa cellule ? Est-ce que certains de ses anciens amis sont venus le voir ? Pense-t-il à elle parfois ? À Paula, leur fille ?

Devrait-il retourner en prison après ? Après quoi d’ailleurs ?

Le travail, oui, c’est un peu plus compliqué avec la chaleur, mais je me suis fait des amies. Elles sont sympas et l’usine n’est pas loin. À quelques kilomètres de la maison. Avec le bus, la ligne 68, c’est vite fait… Paula me rejoint en revenant de l’école et on rentre toutes les deux. Elle me raconte sa journée.

Le visage de Marcos s’affaisse.

On parle de toi aussi ! Elle aime beaucoup tes lettres. Elle les relit. Elle s’est fabriqué un petit coffret en bois où elle les garde. Elle l’a peint, avec des fleurs dessus.

Marcos s’est redressé. Elle a fait ça, sa Paula. Juste pour lui. Avec tous ses mots, rien qu’à lui. Et elle l’a peint. Pour que ce soit joli. L’idée que sa fille ait fabriqué un objet où elle conserve tous les mots de son père le fait flancher. La boîte occupe tout son esprit. La marée afflue jusque sous la peau de son visage. Elle irrigue la pellicule aride sous ses joues. Un dernier frisson fait se déverser l’eau le long de sa face anguleuse, sous ses cernes, ses lèvres tiraillées. Hier encore, il les pensait desséchées pour toujours, plus de pluie, plus d’eau, plus rien. Le désert. La peau de Marcos boit tout, chaque goutte de cette crue salvatrice. Sa petite Paula.

Maria surprend les larmes de Marcos. Elle attend. Patiemment. Quand Marcos relève enfin la tête, elle s’approche de lui, dépose doucement dans ses yeux ses deux galets d’onyx et murmure à bientôt, comme on clôt un Notre Père.

Extrait

« Cette odeur, elle la reconnaîtrait entre mille. Ce mélange de poubelles des restaurants à deux sous et de pots d’échappement. Place Clichy. Toujours la même. Un capharnaüm de klaxons, d’insultes, de freins qui grincent, de piétons qui se heurtent avec, au centre, la station du métro d’où l’on sort comme projeté dans une arène. Un élan, avant de piler net devant le feu passé au vert. Rien n’a changé.

Le cinéma, le boulevard des Batignolles qui file tout droit, ses arbres feuillus, la promesse d’une promenade avec, au bout, un peu de paix sous l’intimité bourgeoise du parc Monceau. La place Clichy est toujours apparue à Laure comme un sas, une douane, une frontière entre deux mondes. Le dix-huitième arrondissement finissant, la naissance du dix-septième. Un carrefour plus qu’une place. Un hall. On ne s’y arrête pas, on transite. »

À propos de l’auteur

Pauline Clavière © Photo Olivier Dion

Pauline Clavière © Photo Olivier Dion

Pauline Clavière est journaliste, auteure d’un premier roman chez Grasset Laissez-nous la nuit (2020). Elle tient une chronique littéraire sur Canal plus dans l’émission Clique et anime Playlivre, émission dédiée à la littérature.

Page Facebook de l’auteur

Compte Twitter de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Compte LinkedIn de l’auteur

Tags

#lesparadisgagnes #PaulineClaviere #editionsgrasset #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2022 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #secondroman #RL2022 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots