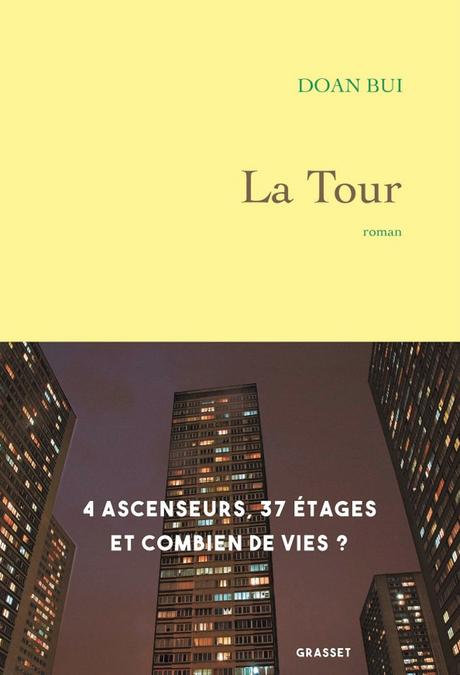

Finaliste du Prix Orange du livre 2022

En deux mots

Le quartier des Olympiades dans le XIIIe arrondissement de Paris se voulait la vitrine architecturale d’une France prospère et tournée vers l’avenir. Il accueillera finalement les réfugiés, notamment asiatiques, et deviendra le creuset des peurs françaises et des problématiques houellebecquiennes.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Les Olympiades, mode d’emploi

Dans un premier roman très original dans sa construction, Doan Bui explore la question identitaire en racontant le quotidien des habitants du quartier des Olympiades, dans le XIIIe arrondissement. On y croisera aussi Houellebecq et son chien.

Raconter les Olympiades, c’est d’abord parler de l’architecte qui a imaginé ce grand ensemble composé de tours autour d’une dalle qui serait entourée d’équipements sportifs et de services. Une utopie qui ne verra jamais le jour, au moins telle qu’elle avait été dessinée vers la fin des années 1960. En revanche, de 1969 à 1977, ce sont une trentaine de hautes tours destinées aux cadres qui ont été érigées et qui ont été baptisées des noms de villes ayant accueilli les Jeux olympiques.

Longtemps de nombreux appartements et étages de ces cubes de béton resteront vides. Puis ils serviront à loger ceux que l’on appelait pas encore des migrants,

Observateur privilégié et passablement agacé de ce melting pot, Clément Pasquier occupe l’appartement 510. S’il n’apprécie pas ses voisins directs, les Truong, qui ont fui le Vietnam en 1975, il voue un culte à Michel Houellebecq qui a choisi de vivre dans «ces forteresses quadrangulaires construites dans le milieu des années 1970, en opposition absolue avec l’ensemble du paysage esthétique parisien», comme il définit le quartier dans La carte et le territoire. Il ira même jusqu’à se prendre pour le chien de l’écrivain. D’ailleurs il porte le même nom que le canidé désormais célèbre, Clément. Sauf que son obsession va le pousser jusqu’à l’agression et faire le bonheur des chaînes d’info.

Une publicité dont les Truong, Victor, Alice et leur fille Anne-Maï se seraient bien passés, eux qui préfèrent de loin rester transparents. Car ils ne vont pas tarder à devenir la cible d’attaques: «Les médias annonçaient une récession mondiale historique. Les températures atteignaient des records. Les incendies ravageaient la planète. Les virus allaient continuer à décimer la population. Le monde s’effondrait. Eux, les non-désirés, les immigrés, ils seraient les premiers à payer les pots cassés. Énième déchéance. Ça devait être dans leurs gènes. Ses parents étaient riches à Saigon puis, pouf, ils s’étaient retrouvés en France, tournant en cage dans leur F3 des Olympiades. Des nha que! (Ça se prononçait niakoué, insulte qui les désignait eux, les chinetoques.»

En racontant leurs vies qui se croisent, en revenant sur leurs origines respectives et leurs relations, Doan Bui nous livre un concentré des questions identitaires qui secouent la France. Et ce faisant, elle se rapproche davantage du Perec de La Vie mode d’emploi que de Houellebecq, de la comédie satirique que du pamphlet. On se régale des confrontations, du choc des cultures et des visions du monde des uns et des autres habilement mises en scène autour d’événements comme le coupe du monde football en 1998, le confinement lié à la pandémie ou le dérèglement climatique de 2045 ! Avec beaucoup d’humour et une touche d’autodérision – la journaliste Doan Bui qui apparaît dans le récit a bien de la peine à analyser la situation à laquelle elle est confrontée – ce roman pose avec finesse les questions auxquelles le pays va devoir répondre dans les prochaines années pour définir ce qu’est un vrai français.

La Tour ou un chien à Chinatown

Doan Bui

Éditions Grasset

Roman

352 p., 20,90 €

EAN 9782246824992

Paru le 12/01/2022

Où?

Le roman est situé en France, à Paris, principalement dans le quartier des Olympiades. On y évoque aussi le Vietnam, notamment Hanoi et Saigon, la Roumanie avec Bucarest et Ciorteşti mais aussi Ballon-Saint-Mars, entre la Sarthe et l’Orne et Lognes.

Quand?

L’action se déroule de la fin des années 1960 à nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Les Olympiades. C’est là, autour de la dalle de béton de cet ensemble d’immeubles du Chinatown parisien que s’est installée la famille Truong, des boat people qui ont fui le Vietnam après la chute de Saigon. Victor Truong chérit l’imparfait du subjonctif et les poésies de Vic-to-Lou-Go (Victor Hugo). Alice, sa femme, est fan de Justin Bieber mais déteste Mitterrand, ce maudit « communiste » élu président l’année où est née leur fille Anne-Maï, laquelle, après une enfance passée à rêver d’être blonde comme une vraie Française, se retrouve célibataire à 40 ans, au désespoir de ses parents.

Cette tour de Babel de bric et de broc, où bruisse le murmure de mille langues, est une cour des miracles aux personnages hauts en couleurs. Voilà Ileana, la pianiste roumaine, désormais nounou exilée ; Virgile, le sans-papier sénégalais, lecteur de Proust et virtuose des fausses histoires, qui squatte le parking et gagne sa vie comme arnaqueur. On y croise aussi Clément, le sarthois obsédé du Grand Remplacement, persuadé d’être la réincarnation du chien de Michel Houellebecq, son idole. Tous ces destins se croisent, dans une fresque picaresque, faite d’amours, de deuils, de séparations et d’exils.

La Vie mode d’emploi de Perec est paru en 1978, quand les Olympiades sortaient de terre. Comment Perec raconterait-il le Paris d’aujourd’hui? Ce premier roman de Doan Bui tente d’y répondre, en se livrant lui aussi à une topographie minutieuse d’un lieu et de ses habitants. L’auteure y décrit la France d’aujourd’hui, de la coupe du Monde 98 aux attentats de 2015 dans un roman choral d’une drôlerie grinçante.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

goodbook.fr

ELLE (Virginie Bloch-Lainé)

CitéRadio (Guillaume Colombat)

Page des libraires (Chronique de Anne Lesobre, librairie Entre les lignes à Chantilly)

Marie France (Valérie Rodrigue)

RIEF (Maria Chiara Gnocchi)

Le Blog de Gilles Pudlowski

Blog La Bibliothèque de Delphine-Olympe

Blog Christlbouquine

Doan Bui présente son livre La Tour sur TV5 Monde © Production TV5 Monde Info

Les premières pages du livre

« Italie 13

De la rue de Tolbiac, on distinguait les deux escalators en panne qui menaient à la dalle, deux rubans de métal se frayant dans le béton, avant de se perdre dans l’obscurité. D’en bas, on ne voyait rien de la dalle. Les Tours avaient l’air de flotter dans le vide, brouillant perspectives et points de fuite, un labyrinthe sans porte ni sortie. À droite des escalators, il y avait un trou. Les voitures s’y engouffraient et disparaissaient on ne sait où. C’était l’autre point d’accès aux Olympiades, cette rue du Javelot qui s’enfonçait dans les entrailles souterraines des parkings des Tours : un passage secret entre le monde des vivants et l’Hadès. La nuit, les lumières des phares scintillaient rue de Tolbiac puis, happées par le tunnel béant, s’évanouissaient. Tout redevenait sombre. La nuit, les Tours des Olympiades étaient les gardiennes du royaume des fantômes.

La rue du Javelot n’était pas une véritable rue : elle apparaissait sur les plans de la ville, mais grisée, en pointillé. Elle ne menait nulle part, ne débouchait sur rien, se perdant dans les méandres cachés des Olympiades. C’était une rue sans trottoirs, sans ciel, un tunnel qui sillonnait parmi le dédale des parkings et rejoignait l’autre rue souterraine, la bien nommée rue du Disque qui s’enroulait sur elle-même, tel l’un des cercles concentriques de l’enfer.

De l’extérieur, on ne voyait que cette bouche qui avalait les automobiles. Faute de comprendre la structure globale de l’ensemble, le regard se perdait dans le ciel sombre. Vers les Tours. Leurs silhouettes jumelles se toisaient, pareilles à ces phares dont les feux guident les bateaux en perdition.

*

Dans les années 50, le projet Italie 13 vit le jour. Il visait à rénover en profondeur le 13e arrondissement, quartier populaire du sud parisien, et à en faire la quintessence de « l’habitat moderne ». Ses concepteurs prévoyaient d’ériger 55 tours, là où se situait jadis la gare aux marchandises des Gobelins. L’ensemble avait été nommé les Olympiades car il devait reproduire une sorte de phalanstère sportif dans la ville. Il y aurait des parcs, une patinoire, une piscine, des magasins, le bonheur à portée de main. L’ensemble avait été pensé avant le premier choc pétrolier, glorieuse époque où l’on rêvait encore de progrès, de conquêtes territoriales, économiques et spatiales.

L’objectif était de séduire des familles de cadres supérieurs par des prix abordables, la promesse d’espaces verts, d’écoles et de crèches, et surtout d’équipements sportifs : le fameux stadium où l’on pourrait s’ébattre dans une piscine olympique, filer sur une gigantesque patinoire, faire du football ou du basket. Sur les prospectus, la famille « Olympiades » était blonde ou brune, avec les yeux clairs. Monsieur avait une voiture, voire un deuxième véhicule pour Madame : les box des parkings des Olympiades étaient vastes, la place ne manquait pas dans les souterrains de la dalle, du fait de l’immense réseau de voiries instauré quand la gare aux marchandises des Gobelins fonctionnait encore. Les agents immobiliers vantaient ce quartier en devenir. Les banquiers vendaient des prêts à des taux compétitifs, évoquaient l’effet de levier devant leurs clients impressionnés, tous en étaient convaincus, il fallait s’endetter pour consommer plus. Le Bonheur National Brut se déclinait en courbes et en statistiques, tout était excédentaire, le commerce extérieur, l’agriculture, l’industrie. On souhaitait oublier les mauvais souvenirs, la guerre d’Algérie, surtout, on venait d’élire Georges Pompidou, fils d’instituteur, incarnation parfaite de l’ascenseur social. L’homme, rond et rassurant, avait su raison garder pendant Mai 68, il était alors Premier ministre. Pendant quelques mois, certes, ça avait manifesté, jeté des pavés, mais depuis, tout était rentré dans l’ordre. « Cours, camarade, l’ancien monde est derrière toi », criaient les jeunes de la Sorbonne. La devise avait été suivie, architecturalement en tout cas. La France ne jurait plus que par les réformes, les innovations, le Progrès. Johnny Hallyday chantait « Que je t’aime » au Palais des Sports, ça faisait oublier que quelques années auparavant, dans ce même Palais des Sports, construit en remplacement du Vel’ d’Hiv’, on avait parqué des manifestants arabes, avant de les passer à tabac ou de les zigouiller. On avait tourné la page : en France, ça se terminait toujours par des chansons.

Paris ne rêvait plus que de tours. La ville était prise d’une frénésie de verticalité. Au pied de la tour Eiffel, on construisit plusieurs tours d’une trentaine d’étages. L’une, la tour Keller, comptait une immense piscine au dernier niveau (c’était alors la mode de nager en altitude). Entre 1969 et 1973, la tour Montparnasse vit aussi le jour, avec ses 210 mètres de haut, une construction insolente tout en verre, qui accueillerait des bureaux, et où l’on installerait un immense centre commercial : un temple dédié à la production et à la consommation. Dans le futur quartier d’affaires de La Défense venait d’éclore le CNIT, grosse boule métallique pareille à une base spatiale posée sur une dalle – encore une, l’époque aimait les dalles – autour de laquelle pousseraient d’autres tours, toujours plus hautes, dédiées aux sièges sociaux des grosses entreprises.

La capitale n’était plus qu’un grand chantier. Avec des trous partout. Celui des Olympiades était vertigineux. Les habitants du quartier contemplaient, médusés, les grues, les bennes, qui charriaient ciment, sable, chaux. Les hommes en casque et tenue de chantier s’activaient, une armée de bâtisseurs pour ces cathédrales des temps modernes, symbole d’un habitat bon marché et fonctionnel. Quatre tours furent construites en un an. 37 étages. 107 mètres de haut. Encore plus haut que les tours luxueuses du Front-de-Seine. Dormir, manger, se reproduire, se divertir, et tout ça, si près des nuages. Avec cette vue splendide sur la capitale. La promesse était séduisante.

Les tours se toisaient, impérieuses, autour de la dalle. Quatre ascenseurs dans les halls de chaque tour. Avec portes coulissantes extérieures et intérieures et une vitesse ascensionnelle atteignant 6 mètres par seconde.

Les cadres sup ne vinrent pourtant jamais s’installer dans le quartier utopique « Italie 13 ». Les immeubles restèrent à moitié vides : sur l’ensemble du quartier, quantité d’autres tours avaient fleuri, aux noms de pierres précieuses, Jade ou Rubis, ou de pyramides égyptiennes, Chéops ou Chéphren, d’autres invoquant les mânes de l’Italie, Verdi ou Puccini. De toute façon, les tours ne faisaient plus recette. Valéry Giscard d’Estaing venait d’être élu et les détestait, disait-on : celles de La Défense gâchaient son coucher de soleil dans le bureau de l’Élysée. Fini la verticale pompidolienne. Giscard ne jurait plus que par la France éternelle, plate et placide. Tous les chantiers furent interrompus. Y compris l’un des plus ambitieux : Italie 13.

Sur les 55 tours prévues, seule une trentaine sortit du sol. Dont onze sur la dalle. Celles-là aussi, comme leurs voisines, avaient des noms qui évoquaient l’ailleurs. Puisqu’on était aux Olympiades, l’idée fut d’égrener les villes olympiques. Sapporo. Melbourne. Mexico. Tokyo. Cortina. Londres. Anvers. Un monde entier à portée de main mais vide. Les appartements ne trouvaient pas preneur. La tour Melbourne inaugurée en 1979 resta quasi déserte les premières années. Les enfants des premiers résidents pouvaient jouer à 1-2-3 soleil dans les étages et crier tout leur soûl : ils ne dérangeaient personne. Les couloirs interminables, évoquant celui de l’hôtel abandonné du film Shining de Kubrick qui sortirait en 1980, offraient un terrain de jeu idéal. Parfois, on entendait un garçonnet cavaler derrière un ballon, ça résonnait dans le silence, le ballon rebondissait sur les portes fermées comme des yeux aveugles, des portes qui jamais ne s’ouvraient sur un voisin râleur. C’était avant le temps des règlements intérieurs, les syndicats de copropriété placarderaient bientôt des « Tous jeux interdits » dans les cours, protesteraient contre les nuisances sonores causées par les trottinettes, les vélos, les ballons, les jeux divers, balle au prisonnier, chat, loup.

Les plans de rénovation urbaine sont comme les vieilles cartes de géographie. Ils évoquent des lieux absents qui ont vécu si intensément dans l’esprit – les rêves et la mémoire ne sont-ils pas faits de la même délicate étoffe ? – qu’ils pourraient surgir, comme ça, d’un coup. À côté de la dalle, une crevasse dans le sol demeura : le fantôme de la tour Los Angeles, dont la construction avait été abandonnée. Quant au Stadium, il fut inauguré, mais dans une version low cost, qui n’avait plus rien à voir avec celle vantée par le prospectus. La piscine fut réduite à un minuscule bassin aux dimensions d’une pataugeoire, la patinoire privée de glace, remplacée par un méchant revêtement textile qui permettait, le cas échéant, de la convertir en terrain multisport. Les architectes avaient aussi voulu installer des terrasses végétalisées sur les toits, voire une autre piscine, en hauteur, comme celles, privatives, d’autres tours plus chics du 13e, avec vue sur tout Paris, mais ils avaient dû se rendre à l’évidence. Tout cela coûtait trop cher. Il fallut donc se contenter de les imaginer. Il n’y eut finalement pas un arbre. Le minéral l’emporta. L’architecte en chef l’avait martelé : les espaces verts étaient ineptes, Paris, c’était le béton. Les Olympiades s’épandaient en de longues surfaces vides et planes où s’engouffrait le vent. Sur le sol, les pas résonnaient la nuit, tac, tac, tac, comme dans les couloirs vides des tours.

Pour pallier l’absence d’arbres, il y eut bien quelques jardinières. Mais les pousses mouraient, écrasées sous les mégots, les crachats, l’urine. On abandonna les jardinières. Il y eut aussi d’éphémères bassins pour les enfants mais les habitants y baignaient leurs chiens, scandalisant ceux qui n’en avaient pas. Pour éviter les conflits, les bassins furent vidés. Et il ne resta plus rien. Ni sable, ni terre. Juste des bassins en béton.

*

Au début des années 80, les tours se remplirent peu à peu. De façon inattendue, c’est là que vinrent s’installer tous les réfugiés fuyant le régime communiste vietnamien ou le Cambodge de Pol Pot. Alice et Victor Truong s’étaient échappés du Vietnam trois ans après la chute de Saigon le 30 avril 1975. Ils seraient désignés sous le nom de boat people. Alice Truong abhorrait cette dénomination, elle était arrivée en avion à Paris et n’aimait pas évoquer la première partie de leur périple, la fuite par la mer qui leur avait permis d’atteindre un camp de réfugiés sur l’île de Pulau Bidong, où ils avaient croupi pendant un an, avant de se retrouver dans un Boeing 737 qui les propulserait en France. Ils avaient atterri au Terminal 1 de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle tout juste inauguré, un bâtiment étrange qui de l’extérieur ressemblait à un gigantesque camembert en béton. Les Truong furent ébahis quand ils se retrouvèrent dans ce décor futuriste, titubant sur des couloirs roulants dangereusement inclinés, ils n’avaient jamais vu ça, ni même emprunté d’escalators. Toute leur vie, ils se souviendraient de leur choc face à ce nouveau monde, la France, qui pour l’instant avait le visage de ce terminal, où ils marchaient maladroitement tels des astronautes débarquant sur la Lune. Les lois gravitationnelles n’étaient donc pas les mêmes en France ? Mais c’était bien cela, s’exiler : perdre son centre de gravité.

Les Truong allaient très vite obtenir le statut de réfugiés et le droit d’asile. Ces termes chiffonnaient Alice Truong. Elle détestait être vue comme une « réfugiée », mot humiliant qui lui évoquait une horde de miséreux quémandant la charité. Alice Truong aurait préféré le terme de « migrant », qui donnait l’illusion du mouvement. Le migrant arrive et repart comme les oiseaux par temps froids, et ça lui allait bien d’imaginer cela. Alice Truong rêva longtemps à la chute des communistes du Nord-Vietnam, qui lui aurait permis de récupérer ses richesses, ses plantations d’hévéas et ses bonnes. Elle se révoltait contre la défaite du Sud-Vietnam : c’était la faute de ces maudits journalistes qui avaient fait tomber Nixon, car s’il n’avait pas été destitué, les dollars auraient continué à arroser l’ARVN, l’armée de la République du Vietnam. Le vrai Vietnam, c’est-à-dire le Sud-Vietnam, aurait gagné la guerre, écrasé ces maudits communistes viêt-minh. Plus tard, quand les années passeraient, quand la Corée du Sud deviendrait un dragon économique, face à la Corée du Nord, pauvre, famélique, paria de la planète, Alice serait encore plus amère : il eût fallu garder la frontière du 17e parallèle entre Nord et Sud au Vietnam, laisser les cocos crever de faim dans leur coin, Saigon serait devenu Séoul, avec ses téléphones écran plat, ses filles qui passaient toutes sous le bistouri pour se refaire le nez et se débrider les yeux, comme les starlettes dans les soaps coréens que tous les Vietnamiens de la diaspora et du Vietnam regarderaient passionnément.

Mais il ne fallait pas se plaindre. C’était comme ça, elle était une « réfugiée », accueillie par ce grand pays qu’était la France, le pays des droits de l’homme. Eût-elle été migrante, adieu droit d’asile, titre de séjour et tampons. Alice Truong ne le savait pas, mais le migrant, chose à peine humaine, serait bientôt la hantise de l’administration, on le mesurerait en flux, il serait une maladie contagieuse, un érythème prurigineux, un chiffre qui enfle, effrayant, un œdème. Le réfugié, lui, était encore un homme.

À l’époque où les Truong arrivèrent en France, le pays s’enorgueillissait d’être une terre d’asile. À la télé, à la radio, on parlait des boat people la voix serrée et les yeux embués. Il n’y avait ni Sidaction, ni Téléthon, et, n’ayant pas à affronter la concurrence d’enfants myopathes ou celle des malades du sida, les réfugiés asiatiques jouissaient d’un quasi-monopole sur la compassion populaire. Des églises étaient réquisitionnées pour les héberger. Dans les écoles catholiques, on organisait des kermesses où des bonnes sœurs aux joues roses encadrées de cornettes noires s’égosillaient dans des haut-parleurs pour récolter des fonds, de la nourriture, des habits, des jouets : Jésus était miséricordieux pour les boat people.

Dans les familles bourgeoises, on « parrainait » volontiers des réfugiés. Sans aller jusqu’à en adopter un ou une (ce qu’avait fait le maire de Paris, Jacques Chirac), il s’agissait d’ouvrir ses portes une fois par mois et de les accueillir à sa table. On se sentait alors délicieusement bienveillant. Ces Asiatiques silencieux, petits, discrets dans leur malheur, semblaient si vulnérables, presque des enfants. Politiques, associatifs, autorités religieuses : tout le monde se démenait pour ces malheureuses victimes du communisme, en particulier à droite. Le parti de droite qui s’appelait jadis RPR multipliait les appels à la charité : il fallait se battre contre les cocos, l’URSS, défendre la démocratie, les droits de l’homme, et cætera.

Plus on allait à gauche, plus les sentiments étaient mitigés. Dans des journaux comme Libération ou Le Monde, on admirait encore Hô Chi Minh, ou même Pol Pot : on s’était félicité de la venue au pouvoir des Khmers rouges et encore plus des courageux Viêt-minh qui avaient vaincu le Grand Satan américain et qui allaient libérer le peuple, le guidant vers des horizons inconnus de félicité égalitaire. Les gens de gauche, qui étaient des gens cultivés et raisonnables puisque de gauche, s’avouaient déconcertés face à ces boat people fuyant la libération annoncée. Dans Le Nouvel Observateur, Jean Lacouture citait Pham Van Dong, le chef du gouvernement de Hanoi, ex-négociateur de Genève, francophile et chouchou des correspondants de l’Hexagone : « Nous venons leur apporter le bonheur et ils s’enfuient. Comprenez-vous cela ? »

Les associations proches du parti communiste avaient d’ailleurs, dans un premier temps, refusé d’aider ces réfugiés, des richards collabos qui abandonnaient leur pays à l’aube d’une nouvelle utopie. Il y avait les bons et les mauvais réfugiés. Pour le Secours populaire, Alice et Victor appartenaient à la seconde catégorie. « Capitalistes exploiteurs », c’est ainsi que le Comité populaire viêt-minh avait classé la famille d’Alice. Le Secours populaire en France aimait aussi le peuple, il n’était pas populaire pour rien, il s’enthousiasmait donc pour le régime d’Hô Chi Minh et des héroïques Viêt-cong contre USA Inc. tandis que les fantoches du Sud exploitaient les classes laborieuses. Ces militants pleins de bonnes intentions ignoraient encore que, lassés de se faire massacrer par des puissances étrangères, Vietnamiens et Cambodgiens avaient décidé d’affirmer leur indépendance en se massacrant entre eux, c’est ce qu’on appelait la « rééducation ». C’est ainsi qu’avec l’Amour de la Mère-Patrie, vinrent les bûchers de livres, puis les camps de rééducation. Dans les camps, on ne mangeait rien, on avait la chiasse, on mourait de faiblesse, mais on était à l’air libre, on voyait les montagnes bleutées, les rizières miroitantes, la terre pourpre et odorante. Au Vietnam, les camps et les bagnes avaient toujours été installés dans des endroits de rêve, par exemple Pulau Condor, construit pendant la colonisation, dans les îles paradisiaques de Con Dao, palmiers, sable fin et cages de tigre pour les détenus. Au Vietnam, on mourait avec classe.

Les Truong avaient refusé la rééducation et rejeté l’Amour de leur Patrie héroïque. C’était fort dommage car cela les privait d’un abri au Secours populaire. Qu’à cela ne tienne. Presbytères, églises, couvents : une myriade d’associations catholiques offraient des lits pour les Vietnamiens et des petits déjeuners avec biscottes et carrés de beurre salé ou mini-pots de confiture qu’on pouvait garder dans ses poches, un trésor. Les Vietnamiens catholiques furent évidemment les premiers servis, mais les bouddhistes furent aussi choyés, trouvant refuge dans une abbaye en Sologne ou dans un monastère en Bretagne. Et ces bouddhistes qui dans leur pays haïssaient les catholiques, se dirent que Jésus n’était pas un mauvais bougre. Certains même se convertirent.

Les gens de gauche étaient résolument laïcs. Les curés, les églises, toute cette bondieuserie : très peu pour eux. Ils préféraient les réfugiés politiquement compatibles, les Iraniens par exemple, fuyant la dictature religieuse ou les dissidents d’Amérique du Sud, Chiliens pourchassés par Augusto Pinochet ou Argentins persécutés par le couple Perón. Toutes ces dictatures en Amérique du Sud étaient soutenues par le Grand Satan américain, elles accueillaient les anciens nazis, bref, c’était le super bingo du Mal, et puis les réfugiés argentins ou chiliens étaient séduisants avec leur haute taille et leur chevelure sombres, contrairement aux réfugiés asiatiques gringalets.

Les gens de gauche avaient raison de se méfier. Plus tard, ces mêmes Asiatiques gringalets votèrent en masse pour le RPR : Chirac était leur idole. En mai 1981, le jour de l’élection de Mitterrand, ils s’effondrèrent, affligés de voir à la télévision la foule en liesse à la Bastille. « Ces idiots de Français, ils applaudissent les communistes, on va leur en donner des camps de rééducation, on verra s’ils aiment autant les roses ! » cria Alice, furieuse devant la télé, tandis que son mari Victor Truong l’implorait de se calmer pour ne pas réveiller le bébé, Alice Truong venait en effet d’accoucher d’une petite fille. Mais, berçant furieusement son nourrisson, elle continuait d’invectiver le téléviseur. Elle affirmerait ensuite que par la faute de Mitterrand, son lait s’était tari dans sa poitrine et qu’elle avait dû cesser d’allaiter la petite. « On verra s’ils aiment autant les roses ! Damné Mitterrand ! » répéterait la jeune mère désespérée devant son bébé affamé, tétant ses seins vides. Toute son enfance et son adolescence, la petite resterait trop petite, bien en dessous des courbes de croissances. C’était la faute de Mitterrand, répétait Alice.

Eh oui, ces Asiatiques gringalets étaient têtus comme des mules. Ils ne comprendraient jamais que la gauche leur voulait du bien, à tous, Noirs, Asiatiques, Indiens, Chiliens, Colombiens, Africains, Maghrébins, la gauche aimait profondément les étrangers, elle voulait faire oublier ce temps honni – pas si lointain – où l’on jetait les Arabes dans la Seine, la gauche aimait les Arabes, surtout quand ils chantaient du raï, elle s’enthousiasma pour la « Marche des Beurs », comme elle l’avait appelée. On était en 1984. C’était drôlement chouette de voir ces Maghrébins méritants marcher jusqu’à la capitale réclamer l’égalité des droits, mais il était temps que la lutte contre le racisme fût confiée à des gens sérieux : c’est-à-dire de gauche et blancs. Lesdits Beurs (les gens de gauche ne disaient pas Arabes, terme réservé aux racistes, ce qu’ils n’étaient pas puisque qu’ils étaient de gauche, ils ne disaient pas non plus « Noirs », mais « Blacks », car ça leur semblait plus cool) étaient rentrés bien sagement dans leurs cités pour laisser les gens de gauche s’occuper d’antiracisme. Ce qu’ils feraient en créant SOS Racisme, comme SOS Amitié, ou SOS Bébés phoques en danger. La gauche avait trouvé la personne idéale pour incarner SOS Racisme, le bien nommé Harlem Désir, la gauche était désir, la gauche était amour, elle l’affichait avec le petit pin’s en forme de main jaune, la gauche multipliait les concerts, ou plutôt, les « festivals musicaux multiraciaux » où l’on chantait équipé du pin’s, d’une rose et d’un briquet. Avec Mitterrand était venu le temps des potes.

Pourtant, on ne vit jamais d’Asiatiques aux manifestations de SOS Racisme. Alice Truong ne comprit jamais ce que voulait dire le mot Beur, ni sa déclinaison au féminin, Beurette, qu’elle confondait avec « petit-beurre », les « Lu » que sa fille mangeait au goûter en croquant d’abord les quatre oreilles.

C’était l’époque où l’on s’époumonait sur « We are the world » en dodelinant de la tête et où, dans les cours de musique à l’école, des professeurs méritants tentaient d’apprendre la flûte à bec à leurs élèves avec « L’Éthiopie meurt peu à peu/Peu à peu » à leurs élèves, les dégoûtant ainsi et de l’Éthiopie et de la flûte. Des blagues sur les Éthiopiens circulaient dans les cours de récré : « Qu’est-ce qu’un grain de riz dans un lavabo ? Un Éthiopien qui a vomi son repas de midi. » Il y avait aussi beaucoup de blagues sur les Chinois, on les appelait ching chong, face de citron ou bol de riz, en tirant sur l’extérieur des paupières pour se moquer d’eux. On se demandait d’ailleurs comment ces chinetoques faisaient pour y voir quelque chose avec ces fentes à la place des yeux : vas-y, tire sur tes yeux pour voir. »

Extrait

« Elle aussi, elle allait rejoindre les fantômes de l’autel des ancêtres. Les médias annonçaient une récession mondiale historique. Les températures atteignaient des records. Les incendies ravageaient la planète. Les virus allaient continuer à décimer la population. Le monde s’effondrait. Eux, les non-désirés, les immigrés, ils seraient les premiers à payer les pots cassés. Énième déchéance. Ça devait être dans leurs gènes. Ses parents étaient riches à Saigon puis, pouf, ils s’étaient retrouvés en France, tournant en cage dans leur F3 des Olympiades. Des nha que! (Ça se prononçait niakoué, insulte qui les désignait eux, les chinetoques. En vietnamien, ça voulait dire «ceux qui vivent à la campagne», et par extension: plouc, ringard, blédard, naze, en somme.) Voilà ce qu’ils étaient devenus. Son père travaillait chez Tang Frères. Sa mère faisait les ongles des Françaises. «Si tu avais vu nos terres, ma Chérie…» psalmodiait sa mère. Dans son incessante rengaine ces terres mythiques devenaient des mines de rubis, de diamant, des plantations de pavot, d’hévéas, d’arachides, peut-être y avait-il du pétrole ou du gaz de schiste dans le sol rouge. » p. 134-135

À propos de l’auteur

Doan Bui © Photo DR

Doan Bui © Photo DR

Doan Bui est grand reporter à l’Obs, prix Albert Londres 2013. Son dernier livre, Le silence de mon père, récit autobiographique paru en 2016 a obtenu le prix Amerigo Vespucci et le prix de la Porte Dorée. Elle est également scénariste de deux BD. La Tour est sa première fiction.

Page Wikipédia de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Compte Twitter de l’auteur

Compte instagram de l’auteur

Compte Linkedin de l’auteur

Tags

#latour #DoanBui #editionsgrasset #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2022 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #MardiConseil #PrixOrangeduLivre #rentreelitteraire #rentree2022 #RL2022 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots