En deux mots

Ma mère est morte. Avant de la laisser partir, la narratrice tente de se souvenir, de reconstituer sa vie, leur vie. Après avoir dressé le portrait de cette célibattante qui l’accompagnée au fil d’une vie chaotique, elle raconte comment elle est devenue à son tour mère.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

«Un roman-photo aux couleurs fanées»

Lisa Balavoine revient à la littérature blanche avec un émouvant roman qui retrace sa relation avec sa mère. Une histoire d’amour déchirante, un hommage sincère à travers trois générations de femmes.

C’est l’histoire d’un lien invisible, parfois très ténu, qui relie une fille à sa mère. Un lien indissoluble qu’explore Lisa Balavoine avec autant de franchise que de sensibilité dans son second roman.

C’est lorsqu’on lui annonce que sa mère est morte, dans la violence du choc, le maelstrom d’émotions et d’interrogations, que naît ce besoin de retrouver cette femme. Mais connaît-on vraiment sa mère? Que savons-nous de ce que fut sa vie avant qu’elle ne puisse nous prendre dans ses bras? Après avoir à son tour fondé une famille? Et même durant la période de cohabitation, année après année, l’image qui se construit de cette femme n’est-elle pas déformée?

Au moment de convoquer les souvenirs, de raconter cette personne née et décédée un 7 juillet, il est bien difficile de faire le tri entre les odeurs et les couleurs, les lieux et les objets, les paroles et les actes. C’est sans doute cette accumulation qui est le plus touchant dans ce récit. Des jeunes années où, après le départ du père, la mère devient par la force des choses l’être le plus important – celui qu’il est hors de question de partager – jusqu’à ce moment où à son tour elle met au monde une fille, devient à son tour mère, que se construit cette relation unique. «Les souvenirs s’attachent à nous bien plus qu’on ne tient à eux. Ils sont dans l’air qu’on respire, dans ce fruit dans lequel on mord, dans la poussière qu’on piétine sans s’en apercevoir. Les souvenirs nous collent à la peau et, comme une encre sympathique, ils reviennent quand nous croyons les avoir effacés. Ils se superposent et nous recouvrent. Les souvenirs sont des vêtements posés sur nous dont les bords usés s’effilochent au fur et à mesure qu’on tire dessus. Difficile de savoir où et quand il faut couper le fil.»

Il reste alors la chaleur d’un corps qui vous fait une place dans son lit, la mauvaise foi affichée après un accident de voiture causé par une étourderie, les petits mots d’excuses inventées et qui sont autant de preuves d’amour et de complicité, quelques chansons fredonnées des centaines de fois comme Dis-lui de revenir de Véronique Sanson (voir playlist ci-dessous), les vacances en camping en Bretagne, les hommes qui passaient sans laisser de trace, les courses dans la grande salle attenant à son bureau qui devenait alors salle de jeu quand elle n’avait d’autre choix que d’emmener sa fille avec elle au travail. Et dans ce tourbillon de la vie, avec cette mère divorcée, l’envie d’appuyer sur la touche pause. «Toi et moi ne vivons qu’un brouillon d’existence dans des appartements où nous ne nous installons jamais. Chez nous tout va trop vite, la voiture, la musique, les jours et les nuits. Je me revois espérer que nous aurons nous aussi une maison, de l’espace, du temps. Un jour, nous aurons une vie normale.»

Mais les semaines passent avec leurs rituels, une petite sœur arrive et avec elle l’enfance qui s’en va. L’alcool et les cigarettes commencent à marquer le visage, à transformer le corps de sa mère et leur relation. «Je n’invite personne, j’ai honte de cet immeuble, des gamins qui squattent en bas, et surtout j’ai honte de toi, pour la première fois, je veux que personne ne te rencontre, que personne ne te voie. J’ai honte de ressentir cela.» Quelque chose se casse et à nouveau, on voudrait refaire l’histoire, ne pas croire que Bonjour tristesse, le roman de Françoise Sagan qui traîne sur la table serait un bon titre pour sa vie.

Si les mots de Lisa Balavoine touchent au cœur, c’est parce qu’ils sonnent toujours juste, parce qu’ils sont vrais, parce qu’ils sont sincères jusque dans la souffrance.

«Un jour tout ça s’en va, l’inquiétude, la peur, la honte, les regrets, l’odeur d’une peau et même le son d’une voix, un jour on ne sait plus où tout a disparu. Le manque d’amour comme le reste, l’attente devant l’école le soir, la crainte quand au matin elle n’était pas là, la colère de la voir dans de pareils états, un jour tout devient moins vivace et plus supportable, on efface, on oublie, c’est comme ça. La vie a ceci de surprenant qu’elle nous apprend à composer avec ce qui nous manque. J’ai une mère, mais je fais souvent comme si je n’en avais pas.» C’est beau comme une chanson de Ferré.

Les trois parties qui composent le roman et qui racontent la fille et sa mère, puis la fille devenue à son tour mère et qui regarde ses enfants et enfin la mère cherchant cet autre mère pour enfin la laisser partir sont autant d’histoires d’amour. Belles, cruelles, puissantes et déchirantes. Un «roman-photo aux couleurs fanées» qui dresse aussi, à travers trois générations de femmes, un portrait de la France au tournant du XXIe siècle.

Playlist du roman

Sweet Dreams are made of this Eurythmics

Dis-lui de revenir Véronique Samson

Quoi Jane Birkin

China Girl David Bowie

Si rien ne bouge Noir Désir

Ultra moderne solitude Alain Souchon

Mala Vida Mano Negra

Famous blue raincoat Leonard Cohen

Atlantic City Bruce Springsteen

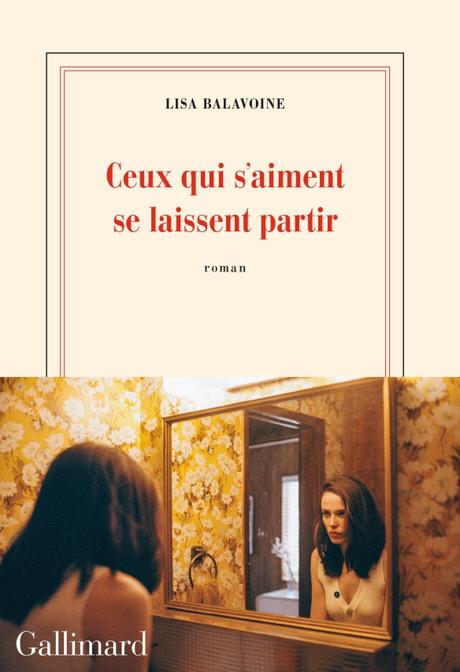

Ceux qui s’aiment se laissent partir

Lisa Balavoine

Éditions Gallimard

Roman

160 p., 16,50 €

EAN 9782072897894

Paru le 12/05/2022

Où?

Le roman est situé en France, principalement à Paris. On y évoque aussi des vacances en Bretagne, du côté de Saint-Malo et dans le Sud-Ouest ainsi que Lille.

Quand?

L’action se déroule de la fin du XXe siècle à nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

«Est-ce qu’on peut éviter les peines, la mélancolie, ce qui se répète, tous ces chagrins qu’on se trimballe et qu’ensuite on se transmet, est-ce qu’on peut les remiser, sous des pulls trop grands, dans les bras d’un amour de passage ou dans les mots qu’on écrit, est-ce qu’on peut seulement faire comme si cela n’existait pas?»

Dans ce roman intime et fragmentaire, Lisa Balavoine raconte sa mère, cette femme insaisissable avec qui elle a grandi en huis clos. Une femme séparée, qui rêve d’amour fou, écoute en boucle des chansons tristes et déménage sans cesse, entraînant sa fille dans une vie tourmentée. Entre fascination et angoisse, l’enfant se débat auprès de cette figure parentale attachante, instable, qui s’abîme dans le chagrin, laissant ceux qui l’aiment impuissants. En choisissant de s’éloigner, la fille devenue mère ne cessera d’être rattrapée par les fantômes de son passé. Jusqu’à quand?

Histoire d’un amour filial empêché, Ceux qui s’aiment se laissent partir est un récit à fleur de peau sur le poids de l’héritage, mais aussi un livre de réconciliation où l’autrice adresse à sa mère les mots lumineux que celle-ci n’a jamais pu entendre de son vivant.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

goodbook.fr

Les premières pages du livre

« Elle est étendue, elle semble apaisée.

Mais je veux vous prévenir : l’appartement est dans un état de dégradation avancé. Je ne sais pas quoi faire pour vous.

Je reçois ce message en fin d’après-midi, un vendredi de juillet. Dehors l’été bat son plein, il fait une chaleur à crever.

La chaleur, je me souviens surtout de ça.

Ce jour-là, je me trouve à Paris où je ne vis pas. J’ai passé la nuit avec un homme qui finit de m’aimer et que je ne parviens pas à quitter. Ce n’est pas la moindre de mes lâchetés.

Après son départ, j’ai paressé au lit. Peut-être ai-je lu quelques pages d’un roman, peut-être me suis-je rendormie. Je ne suis pas une fille du matin, je viens de la nuit et des rêves qui s’étirent, des élans planqués sous la lenteur.

Je m’oblige à sortir des draps vers midi pour aller voir une exposition. Ed van der Elsken, au Jeu de Paume. Je reste longuement devant une photographie de baiser qui me bouleverse et je sors du musée avec ce couple en tête. L’intensité de ce baiser. Ces bouches qui se dévorent. Je ne sais pas si j’ai déjà été aimée ainsi.

J’arpente les rues de la capitale en traquant l’ombre. Il fait lourd, le métro est bondé, la ville grouillante de monde. Je titube, reviens sur mes pas, saoule de ce qui m’entoure. Je me hâte de rentrer, le corps harassé par la sueur. Je prends une longue douche glacée, l’eau me pique la peau méthodiquement, comme les aiguilles d’un tatoueur. Je laisse mes cheveux trempés dégouliner sur mes épaules et déambule nue dans le salon, à ne rien faire.

Il me semble ne plus avoir envie de rien, depuis des mois, peut-être des années. Ne rien faire de ces désirs perdus, oubliés, comme emportés par le ressac. Me laisser bercer par cet inlassable mouvement, choisir, renoncer, recommencer. Peut-être qu’on n’en finit jamais d’essayer de vivre.

Devant moi, l’horizon est grand ouvert. L’été s’étale comme une page blanche, il commence à peine. Je ne dois retrouver mes enfants que dans une dizaine de jours. Juillet ressemble à une promesse.

Je pourrais ne pas attendre cet homme, prendre mes affaires et déguerpir, tout envoyer valser. Je pourrais tant si je me décidais.

Et puis ce message s’affiche sur mon téléphone et sur lui mon regard se fige. Je ne sais pas quoi faire pour vous.

Ces mots me sont envoyés par mon médecin, qui est aussi le tien.

Je ne comprends rien, sinon que tu es morte.

I

Tu es une jeune femme divorcée au début des années quatre-vingt. À vingt-cinq ans, tu as tout plaqué sur un coup de tête, ton mari, la maison à la campagne que vous veniez d’acheter, tes premiers rêves et tu es partie, emportant une gamine de presque quatre ans dans ta nouvelle vie. Tu t’es d’abord installée avec un autre homme, une aventure comme tu en as parfois, mais cela n’a pas duré, les histoires qui durent tu n’es pas faite pour ça. Tu as cherché un appartement où vivre avec ta fille. Après avoir porté les cheveux longs, tu les as coupés aux épaules, cela te va bien, tu y noues parfois des foulards qui te donnent de faux airs de Romy Schneider dans Les choses de la vie. On dit de toi que tu es une belle femme, ton corps est mince et élancé, tu optes toujours pour des vêtements à la mode, des jeans, des jupes évasées, une veste en cuir. Tu aimes les soirées entre amis, sortir, danser en boîte de nuit, repeindre des meubles et fumer toute la journée. Tu aimes aussi les chansons françaises qui passent sur la bande FM, la peinture impressionniste, les plantes, les films avec Bernard Giraudeau, Miou-Miou et Patrick Dewaere, te coucher très tard, les séries télévisées, Véronique Jannot dans Pause Café, le fard à paupières du même vert que tes yeux, un vert avec des éclats dorés, prendre des bains, acheter des crèmes pour le corps, te vernir les ongles, ton métier de secrétaire, lire des romans et des magazines féminins, conduire vite et sans ceinture, plaire, séduire et faire l’amour. Tu n’aimes pas être contrariée, rester trop longtemps au même endroit, faire tes comptes, les corvées administratives (ce n’est pas ton truc même si tu ne sais pas réellement ce que c’est, ton truc), tu n’aimes pas cuisiner, faire le marché, revoir tes ex, les imaginer avec une autre femme, comme si on pouvait se passer de toi, quelle idée, tu n’es pas une femme qu’on oublie, tu n’es pas une femme comme les autres. Tu n’aimes pas être désignée comme une mère, en avoir les obligations, te rendre aux rendez-vous avec les instituteurs, surveiller les devoirs, jouer, lire des histoires. Tu n’aimes pas devoir t’engager avec quelqu’un, être sérieuse, penser au lendemain.

Tu préfères croire que ta vie n’a pas encore commencé et tu attends, impatiente, qu’il se passe quelque chose.

Je n’ai pas de souvenir de ta vie avec mon père. Tout commence avec toi, dans tes pas et ton regard, comme si rien n’avait existé avant notre duo. Je suis celle qui t’accompagne, cette fillette qui tient ta main, je suis ton enfant sage, la prunelle de tes yeux, ton unique amour. Nous deux depuis toujours.

Tu conduis une petite Mazda de couleur beige, « dorée » tu précises, c’est plus élégant. Je suis installée devant, même si je n’ai pas encore l’âge, cela t’agace de devoir parler à quelqu’un assis à l’arrière. « Je ne fais pas taxi », me répètes-tu souvent.

Alors que nous roulons dans le centre-ville, tu me tends ta main droite. « Regarde. » Je penche la tête mais je ne vois rien, rien que ta main, qui n’est pas sur le volant, ta main qui danse, qui virevolte, un papillon, c’est à cela que je pense alors qu’on avance toujours à une certaine vitesse sur les boulevards intérieurs. « Mais enfin tu ne vois pas ? » Comme je secoue la tête, tu m’expliques que tu t’es brûlée en cuisinant. J’aperçois une vague trace blanche au creux de ta paume, rien qui justifie ton affolement. Je te rassure, « c’est pas grave maman », tu te tournes vers moi, et comme tu ne prêtes pas attention à la route, la voiture percute le véhicule de devant. Le choc est brutal, je ne suis pas attachée, mon corps heurte le pare-brise. J’ai mal, je me tiens la tête dans la main, je me suis mordu la langue, ça pisse le sang. Tu t’énerves, « mais qu’est-ce qu’il fichait là lui, ça va encore me coûter du fric, c’est vraiment pas le moment ! ». Je m’essuie la bouche avec la manche de mon blouson pendant que tu descends de voiture et enguirlandes le type. Vous rédigez un constat en vous appuyant sur le capot de la Mazda. Des voitures klaxonnent derrière, je rentre la tête dans mes épaules. Le monsieur me désigne du menton : « Elle n’est pas trop jeune votre fille pour être devant ? — Qui vous dit que c’est ma fille ? » Au ton de ta voix, on pourrait croire que tu ne m’aimes pas. Le document rédigé, tu remontes dans la voiture, remets le contact, repars. Ma langue s’est arrêtée de saigner, j’ai mal à la tête, cela va passer. Tu parles toute seule, refais l’histoire, réinventes l’accident. À la fin, on croirait que c’est cet homme qui nous est rentré dedans.

Arrivées devant chez nous, tu descends de voiture et m’assènes : « C’est de ta faute tout ça ! Mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ? » Je me tais et te suis dans la rue, tu marches devant, tu marches en faisant de grands pas, comme si tu préférais me tenir à distance.

Une fois dans l’appartement, tu allumes la chaîne stéréo et pousses le son à fond. La voix de Kim Carnes s’éraille pour parler des yeux de Bette Davis. Tu m’attrapes, me soulèves et me murmures à l’oreille : « Je t’aime, tu es ma fille, je te donnerai ma vie s’il le faut. »

Je rêve d’un animal de compagnie, tu m’offres des tortues d’eau. Elles sont plusieurs dans un aquarium. Souvent je les sors de leur bassin pour organiser des courses entre elles sur la moquette. Certaines n’y survivent pas. Sans état d’âme, tu m’ordonnes de les jeter dans le vide-ordures. Il m’arrive d’imaginer que l’une d’elles n’est pas morte, escalade le conduit et revient se glisser dans mon lit pour me mordre pendant la nuit.

Vivre avec toi, c’est vivre à cent à l’heure, c’est un tourbillon. Le matin c’est toujours la course. Le réveil ne sonne pas, tu as du mal à te lever, tu débarques dans ma chambre, « allez, vite, on va être en retard», alors je me lève les yeux pleins de sommeil. Je m’habille comme je veux, tu t’en fiches, je t’entends qui écoutes la radio dans la salle de bains, des informations que je ne comprends pas, ces voix qui parlent et toi qui te maquilles, te mets du khôl, de la poudre, du rouge à lèvres. Je te regarde parfois par l’entrebâillement de la porte, tu me dis « ne reste pas là, va manger quelque chose », alors je trottine jusqu’à la cuisine, je mange ce que je trouve, des biscuits, un yaourt, du pain. Parfois il n’y a rien. Cela ne me dérange pas, je n’ai pas trop d’appétit le matin. Tu me rejoins, regardes l’heure, râles que tu n’as pas le temps, bois quand même un café, un grand café dans un grand bol, tu fumes une cigarette. Tu fumes tout le temps. Tu ne manges pas, tu n’as pas faim, tu n’as jamais faim. Tu es une liane, un fil. Tu te regardes plusieurs fois dans le miroir de l’entrée, te recoiffes avec les doigts. Je me regarde aussi, nos deux reflets dans le même miroir, j’ai des nœuds dans les cheveux, tu me les attaches, ça ne se voit pas.

Pas le temps de traîner, tu me presses, j’enfile une veste, puis mon cartable par-dessus, il ne pèse pas bien lourd, il ne contient pas grand-chose, une ardoise, des craies et une éponge dans une boîte en plastique, une trousse avec des stylos parfumés à la fraise et mon cahier du jour. Je travaille bien à l’école et, quand je rentre le soir, je suis fière de te montrer les TB en rouge dans la marge. J’aime quand tu signes le cahier. J’aime ton écriture, grande, ronde, qui prend de la place. Elle a ton élégance, elle te ressemble.

Nous quittons l’appartement, nous descendons les étages, il n’y a pas d’ascenseur, toi devant et moi qui te suis, « allons dépêche-toi ! », nous sortons de l’immeuble, tu cherches du regard la voiture, cela peut prendre un moment, puis tu la repères, ouvres les portières, me fais monter devant. Le trajet ne prend que cinq minutes, mais souvent la cloche sonne quand tu me laisses au coin de la rue. J’appréhende d’être en retard, d’arriver après les autres, avec un peu de chance ils sont encore en train de se mettre en rang dans la cour. Tu déposes un baiser furtif sur ma joue. Je cours vers l’école et me retourne pour te faire un signe de la main. Le plus souvent, tu ne me vois pas.

Un canapé convertible rose pâle à motifs fleuris. Du papier peint mauve. Une table basse surchargée de magazines et de romans dont les pages sont cornées. Un paquet de Dunhill posé sur la table. Des reproductions de photographies de Sarah Moon sur le mur. L’intégrale des disques de France Gall, Véronique Sanson et Michel Berger. Une chaîne stéréo Pioneer. Un poste de télévision. Un téléphone à cadran. Un carton à dessins rempli de croquis au fusain, des corps nus, des visages de femmes, des paysages de campagne. De gros rideaux de velours pourpre. Une cigarette pas éteinte qui meurt dans un cendrier. Dans la salle de bains, un imposant miroir dont le cadre est entouré d’ampoules, comme celui d’une star de cinéma. Posé sur le lavabo, Femme de Rochas. Beaucoup de jeans, des chemisiers en soie, un perfecto, un long manteau noir, des bottes cavalières, des escarpins. Un renard qui te vient de ta grand-mère. Une chouette naturalisée dont je caresse les plumes rousses et brunes. Une tortue empaillée plus grosse que mes deux mains. Une cage avec un canari vivant, mais pas pour longtemps. Une balance Terraillon dans la cuisine. Un pot à glaçons en forme de pomme. Des plats surgelés entassés dans le congélateur. Des assiettes à petits motifs naïfs. Des draps bleu ciel sur mon lit en fer forgé qui a d’abord été le tien. Des sacs à main accrochés à une patère dans l’entrée. La porte que tu as peinte, dans des tons pastel, puisque tu peins tout. Les meubles sans cesse en mouvement. Le décor de notre existence.

Je dors avec toi, parce que tu me le proposes, parce que nous vivons toutes les deux, parce qu’il n’y a personne d’autre. Je dors avec toi, tes épaules pour horizon, mon cœur branché sur ta respiration. Le soir, je me glisse dans ton lit immense en attendant que tu me rejoignes. Je m’endors souvent avant ta venue, bercée par le ronron lointain de la télévision, une conversation téléphonique, un disque que tu écoutes.

Ma présence dans ton lit ne te dérange pas, au contraire c’est toi qui le veux et quel enfant refuserait cela, dormir contre sa mère, son souffle, sa peau, sa chaleur ? Contre ton corps, je suis bien. C’est la nuit que nous nous tenons le plus près l’une de l’autre. C’est la nuit que je t’aime le plus fort.

Il arrive aussi que tu reçoives un homme et que tu me renvoies dans ma chambre, de l’autre côté du salon. Ce sont des nuits comme des punitions, des nuits comme des gouffres, des nuits sans sommeil. Je suis en colère, je boude, je refuse que tu lui donnes ma place, que tu me mettes de côté, que tu m’oublies. J’ai peur que tu me délaisses pour de bon, au profit d’un autre. Je ne veux pas qu’un tiers te renifle, te regarde, te touche. Comme tous les enfants, j’exige que tu sois uniquement ma mère. Et puis l’homme ne revient pas. Alors je reprends ma place. Quelques soirs par semaine, pas tous les soirs, pas toutes les nuits. Juste assez pour que je m’en souvienne et que s’impriment dans ma mémoire ces nuits parenthèses, ces nuits tranquilles, ces nuits sans peur.

Je fais basculer une tortue sur le dos comme un culbuto. Je regarde ses pattes se débattre dans le vide, son cou se tendre d’un côté puis de l’autre, la laideur de son bec s’entrouvrant vainement. Je me demande au bout de combien de temps elle mourrait si je la laissais ainsi. Magnanime, je la saisis, mon pouce et mon index posés de chaque côté de sa carapace. Je la remets dans l’aquarium. Je lui sauve la vie.

Un matin pressé comme les autres, tu me déposes à l’école en coup de vent et je cours jusqu’à la grille. En passant les portes, je me rends compte que je suis toujours en pyjama.

Je suis une enfant silencieuse. Dans la cour, on m’appelle la muette. Je ne sais pas quoi répondre lorsqu’on me demande si ça va.

Parce que je ne vois que toi quand je ferme les yeux. Parce que je me délecte de ta voix et de ton rire lumineux. Parce que j’attends les samedis matin où j’écoute Émilie Jolie dans le salon pendant que tu fumes sur le balcon. Parce que je ne sais pas où tes yeux se perdent lorsqu’ils regardent le ciel. Parce que je garde l’odeur de ta peau inscrite dans la mémoire de mon cœur. Parce que j’ai peur qu’il t’arrive quelque chose. Parce que j’ai raison d’avoir peur.

L’appartement est plongé dans la pénombre. J’ai ouvert avec mes clés. Depuis quelques jours, je rentre seule après l’école. Les volets du salon sont fermés. Il fait nuit noire au milieu de l’après-midi. Je tâtonne pour trouver l’interrupteur, un clic, rien ne se passe. Ça doit être une coupure d’électricité, c’est fréquent dans cet immeuble, c’est ça aussi les HLM, ça disjoncte à intervalles réguliers. Je pose mon cartable dans l’entrée, je fais le tour des pièces, personne, alors je me réfugie dans ma chambre et je m’assois sur mon lit pour attendre. Cela dure un certain temps avant que j’entende ton rire résonner comme si tu mimais une déflagration depuis l’autre côté de la cloison. SURPRISE ! Les lumières s’allument tout à coup, tu as les bras levés au milieu de la pièce, comme si tu mimais une incantation au soleil. Des ballons gonflables et colorés sont disséminés un peu partout sur le sol. BON ANNIVERSAIRE MA CHÉRIE ! Tu as la mine réjouie de ceux qui ont bien manigancé leur coup. « Je me suis dit qu’on pouvait faire une petite fiesta toutes les deux. » Tu as tout prévu, « allez on allume les bougies », et tandis que tu t’affaires avec le briquet, je grimpe sur une chaise, contemple le gâteau, il est énorme et rien que pour nous. Tu m’encourages et je souffle, de toutes mes forces, je souffle pour tout éteindre en une seule fois sinon ça porte malheur, c’est toi qui me l’as dit. Tu m’applaudis, me prends dans tes bras, me serres, m’embrasses à m’en faire mal. La fumée des bougies s’évapore, tu les retires une à une, et avec le couteau découpes une grosse part de fraisier que tu mets dans une assiette et me tends. Tu as acheté du jus de fruits et des bonbons, j’ai la bouche pleine de sucre et les doigts qui collent. »

Extraits

« Toi et moi ne vivons qu’un brouillon d’existence dans des appartements où nous ne nous installons jamais. Chez nous tout va trop vite, la voiture, la musique, les jours et les nuits. Je me revois espérer que nous aurons nous aussi une maison, de l’espace, du temps. Un jour, nous aurons une vie normale. » p. 35-36

« Tu me dis : « Tu as de la chance, tu as une mère jeune, plus tard je serai un peu comme une copine pour toi. » p. 36

« Je voudrais te protéger, te prendre dans mes bras, te serrer fort quand tu pleures, te porter ton sac, tes courses, te faire couler un bain, te servir un café, te faire des dessins, des tas de dessins où nous serions ensemble devant une maison et des arbres, «on se tient la main regarde», t’écrire des histoires, te chanter des chansons, te rendre heureuse. Je sens bien que par moments tu glisses, que le sol se dérobe sous tes pieds, que tu perds l’équilibre. Les enfants sentent ces choses-là, ce qui se fendille, lentement, dans la routine de l’existence, dans le cœur de leurs parents. Quelque chose se déchire, peu à peu, je le vois et rien ne peut recoudre ça. » p. 48

« Tu es une femme de trente-huit ans, seule, transparente. Le jour, tu te rends à ton travail, tu n’as plus autant de collègues, tu n’intéresses plus les étudiants. Le soir, tu rentres à l’appartement, fais à manger à tes filles, regardes les séries de la 6 pendant le repas, t’endors sur le canapé devant le film de TF1. Tu as abandonné le dessin, je ne te vois plus jamais avec un livre, nous ne parlons plus de rien. Depuis quelque temps, tu t’es mise à répéter souvent les mêmes choses, toute seule, comme si tu tournais en boucle sur toi-même. J’ai peur que tu deviennes folle. J’ai arrêté de compter les verres, les cigarettes, les absences. Ton visage est recouvert d’un masque, celui d’une femme qui fait semblant d’aller bien. Nous menons une existence ritualisée. Le samedi nous allons faire les courses, le dimanche nous passons voir tes parents. Je n’invite personne, j’ai honte de cet immeuble, des gamins qui squattent en bas, et surtout j’ai honte de toi, pour la première fois, je veux que personne ne te rencontre, que personne ne te voie. J’ai honte de ressentir cela.

Je suis devenue aussi dure que cette carapace de tortue posée sur une étagère dans ma chambre d’adolescente. » p. 62

« Les souvenirs s’attachent à nous bien plus qu’on ne tient à eux. Ils sont dans l’air qu’on respire, dans ce fruit dans lequel on mord, dans la poussière qu’on piétine sans s’en apercevoir. Les souvenirs nous collent à la peau et, comme une encre sympathique, ils reviennent quand nous croyons les avoir effacés. Ils se superposent et nous recouvrent. Les souvenirs sont des vêtements posés sur nous dont les bords usés s’effilochent au fur et à mesure qu’on tire dessus. Difficile de savoir où et quand il faut couper le fil. » p. 78

« Il arrive donc que cet amour-là passe, l’amour fou que j’avais pour elle lorsque j’étais enfant. Cet amour passe et on s’habitue à l’absence, elle peut même être douce. Un jour tout ça s’en va, l’inquiétude, la peur, la honte, les regrets, l’odeur d’une peau et même le son d’une voix, un jour on ne sait plus où tout a disparu. Le manque d’amour comme le reste, l’attente devant l’école le soir, la crainte quand au matin elle n’était pas là, la colère de la voir dans de pareils états, un jour tout devient moins vivace et plus supportable, on efface, on oublie, c’est comme ça. La vie a ceci de surprenant qu’elle nous apprend à composer avec ce qui nous manque. J’ai une mère, mais je fais souvent comme si je n’en avais pas. » p. 92-93

« J’ai fabriqué des souvenirs pour qu’ils donnent raison à mes actes. » p. 123

« Tu es née un 7 juillet. Tu es l’avant-dernière de six enfants. Ta naissance a été enregistrée à Lille où habitaient tes parents. À l’âge de sept ans, tu t’es cassé l’épaule en tombant d’un arbre dans lequel tu avais grimpé avec un de tes frères. Tu étais jalouse de l’attention que ta mère portait, selon toi, à ta plus jeune sœur. Tu as longtemps eu les cheveux courts comme un garçon, avant de les porter longs vers la fin de l’adolescence. Tu as fait ta première communion. Tu n’as pas eu le baccalauréat. Tu as rencontré mon père dans un centre de loisirs estival. Tu as été embauchée comme secrétaire dans un cabinet médical. Tu as donné naissance à deux enfants. » p. 125

« Je sais que tu m’as aimée. Je le sais dans les plis de ma peau, dans les interstices de ma mémoire, dans les méandres de mes palpitations cardiaques. De ton amour, je n’ai jamais douté. Mais j’ai douté du mien, avec les années. » p. 133

« De tous ces souvenirs, de leur absence aussi, je fais un matériau, mais j’ignore si c’est avec cela que je peux dire ce qui a été. Je ne sais plus ce qui nous est arrivé, sans doute ne l’ai-je même jamais su. J’invente le réel pour te garder encore un peu. » p. 142

À propos de l’auteur

Lisa Balavoine © Photo DR – inkitchenwith.com

Lisa Balavoine © Photo DR – inkitchenwith.com

Lisa Balavoine est née en 1974 à Amiens. Petite fille et adolescente, elle lisait tout le temps sans jamais imaginer qu’un jour elle écrirait à son tour. Comme les livres et l’écriture l’attiraient beaucoup, elle a fait des études de Lettres qui lui ont permis de devenir professeure de français. Elle est aujourd’hui professeure documentaliste dans un lycée professionnel. Après avoir pris le temps de fabriquer trois enfants formidables, Lisa Balavoine s’est mise à écrire de façon quotidienne des notes, des petits billets, de courtes histoires et en 2018, tout cela a donné un premier roman, Éparse (JC Lattès. Elle a par ailleurs publié des nouvelles dans la revue littéraire Décapage et des chroniques musicales pour le site Section26 ou le projet Écoutons nos pochettes, car en plus d’adorer la littérature, Lisa Balavoine est une passionnée de musique pop-indé. En 2020, elle publie Un garçon c’est presque rien, roman pour adolescents, avant de revenir à la littérature pour adultes avec Ceux qui s’aiment se laissent partir (2022). (Source: ricochet-jeunes.org)

Page Facebook de l’auteur

Compte instagram de l’auteur

Compte Linkedin de l’auteur

Tags

#ceuxquisaimentselaissentpartir #LisaBalavoine #editionsgallimard #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2022 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #secondroman #68premieresfois #Rentréedhiver2022 #rentreelitteraire #rentree2022 #RL2022 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots