Les mains lâchées et Des hommes couleur de ciel, elle a choisi de mêler son métier de journaliste à celui de romancière pour retranscrire la réalité, la mettre en perspective, lui donner chair en l’habillant de personnages qui racontent leur histoire.

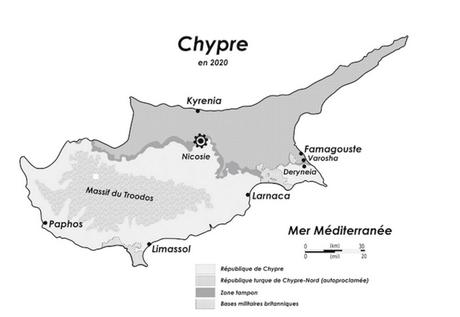

Oui, cette île déchirée, que se disputent chypriotes turcs et grecs, était faite pour elle. Et son poste d’observation ne pouvait être mieux choisi, le Tis Khamenis Polis, le café de la Ville perdue. C’est là que Giorgos a rassemblé les souvenirs de Varosha, la ville devenue fantôme après l’invasion turque de 1974. Le vieil homme a accroché au mur la carte de la ville, «épinglant tout autour les photos d’anciens habitants, pour la plupart décédés. L’une d’elles était encadrée, avec une fleur séchée glissée entre le bois et la vitre: Eleni, dont le regard ne quittait jamais Andreas derrière le comptoir.»

Car Giorgos, même s’il ne faut pas croire toutes les histoires qu’il raconte, est le garant de la mémoire familiale et au-delà de cette ville vouée à accueillir les touristes du monde entier. Les hôtels poussaient alors comme des champignons et les plus grandes stars d’Europe et d’Hollywood s’y pressaient. On y a même tourné des films comme Exodus, avec Paul Newman.

«L’armée turque, en 1974, n’a pas mené une invasion, mais deux. La première, le 20 juillet, a été déclenchée cinq jours après un coup d’État perpétré contre le président Makarios, événement téléguidé depuis Athènes et qui, selon Ankara, menaçait la sécurité des Chypriotes turcs. Les troupes turques ont alors déferlé sur l’île avant de ralentir leur progression à la faveur d’un cessez-le-feu. Le 23 juillet, les bombes ont plu sur Varosha. (…) Le 14 août, les tanks turcs ont repris leur marche. Le lendemain, Varosha était abandonnée à l’ennemi. C’était une conquête précieuse, une otage ravissante. L’armée turque l’a enveloppée d’un manteau de ferraille et a placé son cœur sous cloche. Les mois suivants, beaucoup de réfugiés ont tenté de se faufiler dans Varosha pour récupérer les bijoux enterrés à la hâte dans le jardin, les albums photos oubliés sur les étagères. Aucun n’est revenu vivant.»

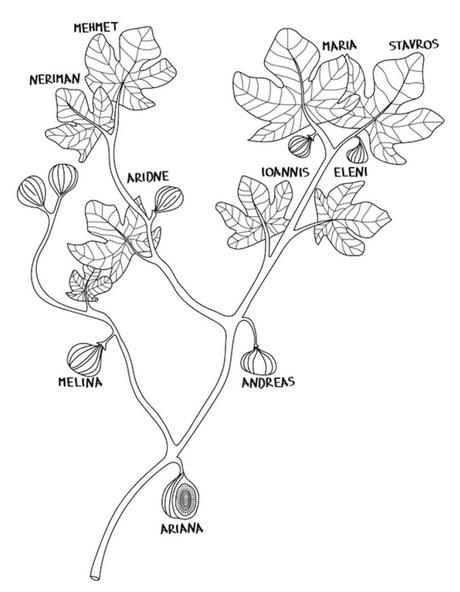

Anaïs Llobet a choisi un excellent système narratif pour nous permettre de comprendre les enjeux d’un conflit qui s’éternise. Elle alterne les chapitres qui se déroulent au moment de son enquête, de l’écriture du livre et ceux qui nous replongent dans les années 60, au moment où s’érigeait la station balnéaire, au moment où Ioannis, le fils de Giorgos choisissait pour épouse Aridné, une chypriote turque. Une union qui sera scellée malgré les mises en garde et les réticences des deux familles. Et en 1964, le couple emménage au 14, rue Ilios. Cette maison dont la journaliste a choisi de consigner l’histoire afin qu’elle ne disparaisse pas, maintenant qu’elle a été vendue, détruisant par la même occasion le rêve de l’habiter à nouveau une fois le conflit résolu.

En nous livrant la chronique de ces années difficiles, de 1964 à 1974, qui vont déboucher sur un conflit ouvert, Anaïs Llobet raconte d’abord celle du mariage impossible, de la promesse intenable de faire cohabiter chypriotes grecs et orthodoxes et chypriotes turcs et musulmans. À l’image d’une mer en furie qui sape une falaise, Giorgos ne va pas manquer une occasion de harceler Aridné jusqu’au drame, jusqu’à l’éclatement de ce couple symbolisant le pays. «Chypre ressassait sa douleur, refusait de panser ses plaies. Les check-points auraient dû faire office de points de suture mais ils ne suffisaient pas. Les deux faces de l’île continuaient à vivre comme si l’autre n’existait pas.»

Arbre généalogique simplifié

Au Café de la ville perdue

Anaïs Llobet

Éditions de l’Observatoire

Roman

332 p., 20 €

EAN 9791032916759

Paru le 6/01/2022

Où?

Le roman est situé à Chypre, principalement dans un petit café adossé à la zone interdite de Varosha.

Quand?

L’action se déroule de nos jours, avec des retours en arrière aux années 1960-1974.

Ce qu’en dit l’éditeur

Ariana a grandi à l’ombre du 14, rue Ilios. Sa famille a perdu cette maison pendant l’invasion de Chypre en 1974, lorsque l’armée turque a entouré de barbelés la ville de Varosha. Tandis qu’elle débarrasse les tables du café de son père, elle remarque une jeune femme en train d’écrire. L’étrangère enquête sur cette ville fantôme, mais bute contre les mots : la ville, impénétrable, ne se laisse pas approcher.

Au même moment, Ariana apprend que son père a décidé de vendre la maison familiale. Sa stupeur est grande, d’autant plus que c’est dans cette demeure qu’ont vécu Ioannis et Aridné, ses grands-parents. Se défaire de cet héritage, n’est-ce pas un peu renier leur histoire ? Car Ioannis était chypriote grec, Aridné chypriote turque, et pendant que leur amour grandissait, l’île, déjà, se déchirait.

Ariana propose dès lors un marché à la jeune écrivaine : si elle consigne la mémoire du 14, rue Ilios avant que les bulldozers ne le rasent, elle l’aidera à s’approcher au plus près des secrets du lieu.

Page après page, Varosha se laisse enfin déchiffrer et, avec elle, la tragédie d’une île oubliée.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

goodbook.fr

Blog Mumu dans le bocage

Blog motspourmots (Nicole Grundlinger)

Blog Tu vas t’abîmer les yeux

Blog Mes échappées livresques

Les premières pages du livre

« Le coup de feu retentit au milieu de la nuit. Dans son lit, Ahmet se redresse. À côté, sa femme dort. Un rêve, ce n’est qu’un mauvais rêve.

Derrière les barbelés, au cœur de la Ville morte, un soldat turc regarde en tremblant l’ombre qui vient de s’évanouir. L’homme a laissé des pas dans la poussière, il a disparu, frôlant les façades rouillées des magasins, les murs où s’écaillent de vieilles affiches.

Le soldat tend l’oreille, le cœur battant. Il sait les consignes, il doit s’élancer à la poursuite de l’intrus, arpenter le labyrinthe de l’hôtel abandonné. Tirer à vue et, si possible, blesser pour ne pas tuer. Mais à son bras, l’arme pèse de plus en plus lourd. Il est seul cette nuit, dans une ville sans lumière.

Peu à peu, le silence revient. Les chants d’insectes recommencent et une légère brise venue de la mer fait crisser les branches des arbres. Avec lenteur, le soldat baisse son arme, reprend sa respiration.

Il n’a pas l’habitude. Il vient de villes où l’on vit, klaxonne, marche en parlant fort au téléphone. Ici, les rues se taisent.

Il cherche dans sa poche son briquet. On a tué une ville, pense-t-il en allumant une cigarette, pour reprendre courage. On a tué une ville et c’est moi le gardien de sa tombe.

Le premier bâtiment, en rejoignant la plage, était éventré sur toute sa face gauche. Un ascenseur y pendait, relié à des câbles distendus ; il avait fini par tomber un jour, dans un fracas immense. Les vacanciers, sur le sable, s’étaient redressés, soudain aux aguets, observant le nuage de poussière retomber lentement derrière les barbelés.

C’était la fin septembre, le soleil était encore haut dans le ciel, le sable brûlant. Varosha s’effondrait lentement. Un soldat, dans sa guérite, luttait contre le sommeil, assommé de chaleur.

Des enfants piaillaient dans leurs bouées multicolores, leurs parents somnolaient à l’ombre des parasols. Le bar diffusait une odeur de grillade et de la musique trop forte, des sérénades sirupeuses, du R’nB criard. Une discothèque installée en plein cimetière. Mais j’étais peut-être la seule à remarquer l’immense sépulture, cette ville anormalement calme qui ceignait la mer au plus proche.

Les autres s’étaient habitués à sa présence, à son silence.

Un grillage séparait la plage du reste de la baie, qui se prolongeait à flanc d’immeubles. Les vagues avaient dévoré la promenade en béton, le vent avait dépouillé les bâtiments de leurs vitres et balustrades. Varosha n’était plus qu’un squelette, rongée jusqu’à l’os par le temps.

Les barbelés s’enfonçaient dans la mer, je les imaginais se confondre parmi les algues, ramper sur les fonds marins pendant des kilomètres. Un panneau indiquait Interdit de photographier et de filmer – la phrase était déclinée en turc, anglais, français, depuis peu en grec. Varosha était depuis sa mort une zone militaire. Elle devait rester invisible, le corps du crime caché au public.

L’ombre des immeubles avait rejoint celle des parasols et l’horizon prenait une teinte violacée, boursouflé de rouge. La ville, lentement, a sombré dans la nuit sans lumière pour la retenir. Les vacanciers, un à un, ont quitté la plage. À mon tour, j’ai plié ma serviette et je suis partie.

C’était si facile d’oublier Varosha.

Mais je n’y suis pas parvenue. Je suis rentrée à Nicosie en pensant à cette ville qui, depuis près de cinquante ans, n’avait plus d’habitants. J’ai commencé à la surnommer la Ville morte, comme s’il suffisait à une ville d’être inhabitée pour mourir. J’ai multiplié les reportages, cherchant toutes les occasions pour m’approcher au plus près d’elle. Je suis plusieurs fois retournée sur cette plage où j’avais fait sa connaissance, je suis revenue en automne, puis au début de l’hiver, lorsque les chaises longues sont rentrées et les parasols repliés. La Méditerranée déposait à chaque vague sa moisson de trésors de pacotille. Des bouées percées, des jouets d’enfants abandonnés, des morceaux de plastique impossibles à identifier. Les vestiges d’un été qui venait de s’achever. J’ai imaginé la plage comme un mille-feuille de sable où, si l’on creusait suffisamment profondément, remonteraient les souvenirs des vacanciers de 1974.

Je revenais régulièrement, hantée par la Ville morte. Au bout d’une année, à force de lire tout ce que les bibliothèques et Internet m’offraient à son propos, j’ai fini par me convaincre que j’en comprenais les confins. Varosha commençait ici, derrière cette clôture qui s’enfonçait dans la mer, et terminait là-bas, butant contre le no man’s land surveillé par l’Onu. C’était une ville cadavre, immobile, envahie par la végétation et la poussière.

J’ai passé des après-midi sur Google Earth, à zoomer et dézoomer, frustrée par la myopie des satellites. Puis j’ai commencé à écrire sur cette ville que je n’avais jamais vue et où je n’avais jamais vécu.

Un jour, alors que le printemps faisait éclore les fleurs de pommiers dans les rues de Nicosie, j’ai découvert le Tis Khamenis Polis. La capitale chypriote était traversée par une bande de terre où, là aussi, comme à Varosha, des maisons s’écroulaient. Le no man’s land séparait les Chypriotes turcs des Chypriotes grecs et, tout près des barbelés, les tables du Tis Khamenis Polis s’agglutinaient contre un mur de sacs de ciment et de bidons d’essence. Il suffisait de se mettre debout sur une chaise pour apercevoir derrière eux les rues inhabitées, puis, au loin, le premier avant-poste turc.

J’étais en train de relire un paragraphe sur mon ordinateur, encore et encore, sans savoir s’il était bancal ou tout simplement inutile. J’aurais tout donné pour parvenir à fermer l’écran, à avouer mon échec. Peut-être qu’il y avait, après tout, des choses dont on ne pouvait parler et le meurtre de Varosha en faisait partie.

Un homme, d’une soixantaine d’années, s’est alors approché de moi. Il m’avait vue scruter à l’écran une vieille photo de la ville. Il s’appelait Giorgos et était d’une élégance rare, la chemise repassée et propre malgré la chaleur, un petit mouchoir brodé à ses initiales glissé dans la poche.

— J’y ai grandi, a-t-il dit en montrant mon écran. C’est bien plus beau en vrai.

C’était une photographie du parc municipal. On y voyait une pelouse bien taillée, des bancs et une fontaine.

— Ce que tu ne sais pas, a-t-il ajouté, c’est que les arbres sont des orangers : ils embaument l’air. L’été, des bals sont donnés et les couples dansent dans la fraîcheur du soir, glissant sur les écorces d’agrumes. Personne ne part avant l’aube, et les amoureux vont jusqu’à la plage s’embrasser et regarder le soleil se lever.

Giorgos s’est tu subitement, comme s’il venait de prendre conscience qu’il avait parlé au présent de cette ville qui n’existait plus. Il m’a saluée puis s’est éloigné à petits pas pour rejoindre une table où ses amis lançaient des dés sur un plateau de backgammon. J’ai pensé : c’est ça qu’il me faut, des personnes pour qui la ville est encore vivante.

La serveuse est alors apparue. Elle a déposé sur ma table un pichet de limonade que je n’avais pas commandé et j’ai aperçu ses bras couverts de tatouages. Elle s’est penchée vers moi avec une mine de conspiratrice.

— Giorgos affabule, a-t-elle chuchoté. L’été, ce n’est pas la saison des oranges.

Puis elle a éclaté de rire et m’a demandé si elle pouvait s’asseoir à ma table pour fumer une cigarette.

Elle s’appelait Ariana, c’était sa pause.

Elle avait quelques années de moins que moi et s’exprimait dans un anglais parfait. Alors qu’elle étudiait l’architecture à Londres, elle était revenue chez elle, à Chypre, pour effectuer des recherches pour son mémoire. Lorsqu’elle était rentrée à Londres, elle n’avait pas eu la force d’achever ses études. C’est comme ça, avait-elle ajouté en haussant les épaules. Les tatouages remontaient de ses poignets jusqu’à son buste, et je devinais que son débardeur en coton blanc en cachait d’autres encore. Elle fumait en pinçant sa cigarette entre le pouce et l’index, tapotait la cendre sur les sacs de ciment qui nous séparaient du no man’s land. Elle ne ressemblait à aucune des Chypriotes que j’avais jusque-là rencontrées.

— Tu écris sur Varosha, c’est ça ?

Elle m’avait vue m’installer chaque jour dans le patio avec mon ordinateur jusqu’à ce que le soleil tape trop fort. Surtout, elle s’amusait de ma façon, en arrivant, de détailler la grande carte de Varosha affichée au mur, à l’intérieur du café. Je prenais un carnet et je notais les rues, le nom des personnes dont les photos avaient été épinglées par des clients tout autour. J’avais désespérément besoin de réel ; elle trouvait ça drôle pour une écrivaine qui se piquait de fiction.

Elle m’a montré son avant-bras. Une phrase en grec l’entourait, ornement d’encre noire, et j’ai déchiffré : 14, odos Ilios. 14, rue Soleil.

— C’est l’adresse de notre maison à Varosha.

Elle disait notre, même si elle était trop jeune pour y avoir vécu. C’était son héritage : une maison coquette, de plain-pied, avec un jardin désormais envahi par les mauvaises herbes. On la lui promettait depuis l’enfance. Son grand-père Ioannis l’avait achetée à Giorgos dans les années 1960 ; il était sur le point de finir de rembourser son ami lorsque les Turcs avaient envahi.

La guerre avait tout bouleversé. La grand-mère d’Ariana était chypriote turque ; elle avait disparu et tous disaient qu’elle avait suivi un soldat en Anatolie. Ioannis n’avait pas supporté les rumeurs. Il avait embarqué sur le premier bateau venu et confié son fils Andreas, le père d’Ariana, à sa sœur.

Cette sœur s’appelait Eleni. À vingt-trois ans, elle avait dû s’occuper de sa mère vieillissante et d’un gamin qui jouait à la guerre en se roulant dans la poussière. Tant bien que mal, elle avait tenté d’inculquer à Andreas son amour pour cette ville disparue, cette maison qu’il avait à peine connue : elle-même en connaissant chaque recoin, elle en parlait comme si elle y avait vécu les plus belles années de sa vie. Eleni était morte il y a quatre mois à peine.

— C’est elle ma vraie grand-mère, me dit Ariana en regardant par-dessus les sacs de ciment. Elle était convaincue que Varosha rouvrirait bientôt. « Ce sera l’année prochaine », répétait-elle, toujours l’année prochaine.

Et il fallait se tenir prêt, garder un peu d’argent de côté pour reconstruire leur maison. Ariana écoutait la vieille dame en biffant et raturant les plans, au gré des souvenirs qui remontaient. Elle se concentrait sur le 14, rue Ilios puisque Eleni lui avait toujours interdit à demi-mot de s’intéresser au sort de ses grands-parents, surtout de cette Chypriote turque qui avait amené honte et opprobre sur sa famille. À vrai dire, Ariana préférait ne pas creuser. Elle vivait sur une île minuscule aux immenses douleurs, il suffisait de gratter la terre pour que remontent les secrets ; elle préférait s’en tenir à l’écart.

Son père, qui préparait des cafés à la chaîne derrière le comptoir et qui me saluait toujours d’un hochement résolu de la tête, avait sept ans en 1974. Lorsque les avions turcs étaient apparus dans le ciel, il se baignait dans la mer avec sa tante. Les premiers avions avaient frôlé le toit du Seaside, l’hôtel de Giorgos. Ils avaient couru à perdre haleine. Une amie d’Eleni avait pilé à leur hauteur et leur avait hurlé de monter dans la voiture. D’un bond, ils s’étaient jetés sur la banquette arrière en maillot de bain, la sueur se mêlant à l’odeur âcre de la peur.

Ils avaient quitté leur ville natale nus comme des vers.

Depuis, aucun d’entre eux n’avait pu y retourner. L’armée ennemie avait entouré Varosha de miradors et barbelés. La ville avait été vidée, ses habitants chassés. Petit à petit, il avait été clair que la mère d’Andreas ne reviendrait pas d’Anatolie et que son père s’était perdu dans l’océan. Mais Eleni, chaque dimanche sans exception, continuait à dresser à midi un couvert de plus pour son frère. Elle était morte sans que Varosha ne rouvre, sans que son frère ne revienne. Dans son testament, elle demandait à Andreas et Ariana de l’y enterrer.

Depuis, le dimanche, Andreas ferme le café et part vider la maison d’Eleni à Deryneia.

J’ai regardé Ariana. En quelques phrases, elle avait tracé les grandes lignes d’un roman familial dont la dramaturgie surpassait de loin celle que je m’évertuais à construire, chapitre après chapitre.

J’étais livide.

Elle m’a souri, puis a écrasé sa cigarette. La toile des sacs de ciment a grésillé et une odeur de roussi m’a chatouillé les narines. Ariana s’est levée. Sa pause était terminée.

— Reviens quand tu veux. Giorgos sera toujours d’accord pour te parler de Varosha. Mais attention à ses mensonges, a-t-elle ajouté avec un clin d’œil.

Je suis partie du café, effondrée. J’ai pensé à mon manuscrit. Rien ne sonnait juste. Les personnages étaient des pantins désarticulés qui avançaient d’un chapitre à l’autre, soufflant et renâclant, la mâchoire serrée, parce que je les y obligeais. La ville était de papier mâché, un décor de bric et de broc. Ce n’était pas Varosha. Elle refusait de se laisser prendre.

J’ai suivi une rue qui longeait le no man’s land de Nicosie, jusqu’à buter contre les bastions de la vieille ville. Un soldat chypriote grec se curait les ongles, affalé sur une chaise en écoutant la radio. Le jour déclinait. Une profonde lassitude m’a envahie.

Ce soir, j’allais tout effacer.

Liste des souvenirs d’Andreas concernant Varosha

(mais rien ne dit que la plupart ne sont pas inventés)

— L’interminable attente devant la boulangerie Vienna lorsque son père Ioannis avait envie d’une tourte au fromage

— Les châteaux construits par sa mère que les vagues effaçaient

— Une minuscule figurine de plongeur en plastique rouge retrouvée dans le sable

— Le kiosque de son grand-père, le ronronnement de la machine à glaces, la petite tape sur ses doigts qu’il lui administrait s’il voulait jouer avec les manivelles

— La façon que Giorgos avait de tonner Makarios le soir à table après le dîner, comme si le président pouvait entendre ses menaces. Et ce mot Enosis qui revenait si souvent qu’Andreas avait fini par croire qu’il s’agissait d’une personne connue, une star de cinéma, un acteur aux muscles bien dessinés qui devait venir pour sauver ou détruire toute l’île

— La façon dont le visage de sa mère blanchissait soudainement dès que Giorgos apparaissait, la façon aussi dont elle se pinçait les lèvres lorsque Eleni venait le chercher au 14, rue Ilios pour aller à la plage tôt le matin et éviter les grosses chaleurs

— L’odeur sucrée, presque écœurante, des figues cueillies dans le jardin

— L’immense gâteau le jour de ses quatre ans et sa mère introuvable dans la salle de bains, la cuisine, le salon, la chambre

— Le chien des voisins qui aboyait dès les premières lueurs du jour et qui, la veille du bombardement, était resté silencieux.

Juillet 1962

Lorsqu’il la vit, il était invisible à ses yeux. Elle se tenait droite, les pieds enfoncés dans le sable, fixant au loin un point dans la mer. Elle n’entendait ni les rires des touristes ni celui de Giorgos, gras, moqueur.

— Regarde-moi cette folle, dit-il à Ioannis. Elle n’a rien d’autre à faire que d’emmerder les gens ?

Ioannis ne répondit rien. Il lisait et relisait sur le carton la phrase tracée à la peinture noire. Sauvez notre Constitution, refusez l’État-Apartheid – vivre ensemble est possible.

Ioannis avait déjà entendu ce mot, apartheid. Un reportage à la télévision : il se rappelait vaguement d’hommes noirs buvant à des lavabos sales tandis que des femmes blanches poussaient la porte de toilettes immaculées.

Elle exagérait. Ça n’avait rien à voir.

Les Chypriotes turcs avaient autant de droits que les Chypriotes grecs. Ils pouvaient se déplacer librement, aller dans les mêmes magasins, se baigner sur les mêmes plages, boire la même eau.

Ils vivaient ensemble. Simplement, ils ne s’appréciaient pas.

Giorgos ricana encore en détaillant le front rougi par le soleil, la robe fleurie qui se soulevait à chaque coup de vent, laissant apparaître des cuisses bien en chair. Elle avait leur âge. Mais elle n’était jamais venue ici, Ioannis en était certain, sinon il l’aurait remarquée.

— Je suis sûr que c’est une Chypriote turque, fit Giorgos.

La pancarte était écrite en anglais. Elle s’adressait aux touristes, pour faire honte aux Chypriotes, pensa Ioannis. Il y avait quelque chose dans sa façon de foudroyer les vagues du regard qui lui faisait penser à la déesse Athéna des livres de leur enfance : il pensa que s’il lui adressait la parole, elle lui répondrait dans un grec sans accent. Un grec lapidaire, académique, loin des voyelles traînantes des insulaires.

À quelques mètres d’eux, une jeune touriste leva la main. Giorgos lui sourit et fit signe d’attendre. Il se tourna vers Ioannis.

— Quelqu’un a besoin de tes services, phile mou.

Ioannis se leva, épousseta les grains de sable collés contre sa peau et bomba un peu le torse. La touriste était scandinave, le nez parsemé de taches de rousseur, les cheveux si clairs qu’ils en semblaient blancs au soleil. Tandis qu’il plantait le parasol et remontait le dossier de son lit de plage, elle sourit à Ioannis. Il bavarda comme d’habitude, demanda si elle passait de bonnes vacances, la complimenta sur son bronzage comme Giorgos le lui avait appris, puis indiqua le bar où lui et ses amis aimaient se retrouver.

— On y sera dès neuf heures ce soir, ajouta-t-il. Et lorsqu’elle paya, elle laissa sa main s’attarder dans la sienne.

Mais Ioannis n’y prêtait déjà plus attention. Il pensait à la jeune fille à la pancarte. Est-ce qu’elle fixait toujours la mer ? Est-ce qu’elle l’avait suivi du regard lorsqu’il était passé devant elle ? Son panneau ne la protégeait pas du soleil. Peut-être devrait-il lui proposer un parasol, afin qu’elle ait un peu d’ombre.

Mais lorsqu’il quitta la Scandinave et revint sur ses pas, Giorgos déployait déjà une ombrelle au-dessus d’elle. La déesse Athéna avait vacillé ; elle s’éventait avec un journal, les cheveux en pagaille.

— Mademoiselle s’est évanouie, expliqua Giorgos à son ami quand il approcha.

— J’ai oublié de prendre mon chapeau, murmura-t-elle. Je ne pensais pas qu’il ferait si chaud.

Son grec était parfait, nota Ioannis. Il aida Giorgos à caler le parasol et se pencha vers elle.

— Ça va mieux ?

Elle hocha la tête. Elle s’appelait Aridné, dit-elle. Sa mère venait d’un village mixte et avait désiré pour sa fille un prénom grec qui sonne turc.

— Aridné, c’est comme Ariane et son fil qui a sauvé Thésée du Minotaure.

— Et j’imagine que Chypre est ton labyrinthe, ajouta Giorgos, en esquissant un sourire moqueur.

Aridné hocha la tête avec sérieux. Elle avait étudié le grec avec une professeure particulière, elle connaissait les mythes et les dieux. Elle regarda tristement sa pancarte, que sa chute avait déchirée en deux. Ioannis en ramassa les morceaux et les lui tendit.

— Je vais te rapporter de l’eau, dit-il.

Il se sentait incapable de rester plus longtemps auprès d’elle, il avait l’impression que la présence d’Aridné amplifiait les cris d’enfants, le bruit des vagues ; la mer, d’un coup, était trop proche. Même le sable avait changé de consistance, devenu traître sous ses pieds. Il dut se concentrer pour ne pas trébucher.

La serveuse, au bar, avait suivi toute la scène de loin.

— Y avait écrit quoi sur sa pancarte ?

Ioannis ne savait pas comment prononcer le mot apartheid.

— Une Chypriote turque, éructa le patron, en crachant par terre depuis son tabouret. Il n’y a qu’eux pour refuser de changer la Constitution. Ils veulent nous asphyxier.

La serveuse acquiesça vigoureusement puis tourna le dos afin d’ouvrir le frigidaire et saisir une bouteille d’eau. Ioannis sentit sa langue dans sa bouche s’assécher. Il mourait d’envie de boire une bière fraîche. Mais il n’était que quinze heures et il devait encore travailler, apporter des lits et des parasols aux touristes, les plier puis les ranger avec Giorgos lorsque le soleil se coucherait et qu’ils se retrouveraient soudain seuls sur la plage.

Le patron s’étira et un bouton de sa chemise sauta, laissant apparaître son ventre, couvert de poils et de sueur. Il se tourna vers Ioannis.

— Tu lui diras de ne pas revenir ici, avec sa pancarte. Les gens sont là pour se reposer, pas pour se prendre la tête avec de la politique.

Ioannis hocha la tête.

— Ça marche, patron.

La serveuse tendit la bouteille d’eau et Ioannis paya. Il pensait aux grains de sable dans les cheveux d’Aridné. Elle s’était évanouie sans un cri : il n’avait rien entendu. Giorgos avait bondi de sa serviette de plage pour se précipiter à son secours, il avait peut-être réussi à la retenir avant qu’elle ne s’effondre. À cette idée, Ioannis sentit monter en lui une pointe de jalousie. Aridné n’était pourtant pas son genre, ni celui de Giorgos. Ils préféraient tous deux les touristes blondes, celles dont l’amour avait un billet retour pour leur pays, les promesses d’un été prochain jamais tenues. Aimer des femmes d’ici était trop compliqué, elles avaient une famille, un père, un frère, un honneur qui les obligeaient à ne pas brûler les étapes. Voire à faire demi-tour si elles étaient chypriotes turques comme Aridné.

Sous le parasol, Giorgos moulinait des bras et des mains. Aridné le regardait, les lèvres pincées.

— Tu fais le clown alors qu’il s’agit de choses importantes.

Ioannis s’assit en silence et tendit la bouteille d’eau à la jeune femme, mais elle l’ignora. Giorgos tempêtait.

— Enfin, tu dois bien t’en rendre compte toi-même, reprit-il. Comment veux-tu que ça fonctionne si le président chypriote grec et le vice-président chypriote turc ont tous les deux un droit de veto ?

— Ça s’appelle le partage du pouvoir.

— Nous sommes quatre fois plus nombreux que vous, c’est à nous de prendre les décisions. Nous sommes le seul pays à qui la Constitution refuse le principe de la majorité !

— Et si vous avez le pouvoir, que nous reste-t-il alors comme choix ? Celui de nous taire et d’obéir ?

Le visage d’Aridné avait viré au rouge.

— Exactement, répondit Giorgos. Si cela ne te convient pas, tu n’as qu’à repartir en Turquie.

— Repartir ? s’étrangla Aridné. Ma famille vit ici depuis aussi longtemps que la tienne !

Giorgos plissa les yeux.

— C’est une île grecque. Pas turque. Nos églises étaient là avant vos mosquées.

Ioannis tapota sur l’épaule de son ami.

— Arrête.

Pas ici, pas avec elle.

Mais Giorgos continua et Aridné finit par pousser un long soupir. Elle se leva et ramassa sa pancarte déchirée.

— Ça ne sert à rien de discuter avec vous, vous préférez la guerre à la paix.

Ioannis la regarda, décontenancé. Vous ? Il ne lui avait pas dit un mot depuis le début de la discussion, mais elle avait interprété son silence comme un consentement muet aux propos de son ami. Elle allait partir en le pensant d’accord avec tout ce que disait Giorgos.

Il ne la reverrait plus. Cette idée, soudain, lui fut intolérable.

— Où vas-tu ?

Elle le regarda, méfiante.

— J’habite à Famagouste, derrière les bastions.

— La ville dont vous nous avez chassés, siffla Giorgos.

Elle haussa les épaules puis, sans un mot, s’éloigna.

— Attends, s’exclama Ioannis, enfilant ses chaussures, attrapant son pantalon et son tee-shirt froissé. Ce n’est pas une bonne idée de prendre le bus seule, tu viens de t’évanouir. Je t’accompagne !

— Pas la peine, je vais bien.

Mais Ioannis s’était déjà élancé à sa poursuite.

Interloqué, Giorgos regarda son ami s’éloigner. Les mains en porte-voix, il cria :

— T’as intérêt à rentrer à temps pour ranger les parasols ! Je ne vais pas faire ton boulot !

Ioannis ne l’entendit pas. Il tentait de calquer ses pas sur ceux d’Aridné, tout en mettant son pantalon à cloche-pied, cherchant en vain quelque chose d’intelligent à dire. Quelque chose qui lui ferait comprendre que, contrairement à Giorgos, il n’avait pas d’avis tranché sur la politique de leur pays et qu’il était curieux d’apprendre à prononcer le mot apartheid.

Mais Aridné continuait à marcher sans lui accorder un regard. Il n’existait pas. Seules comptaient la mer, les vagues, et Varosha qui s’effaçait derrière elle.

Varosha, précisions

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement : l’adage s’embourbe dans les méandres de la Ville perdue mais voilà ce que Giorgos se tue à répéter à la Française.

Varosha, en chypriote, signifie banlieue, un terme-valise qui englobe tout ce qui a été construit autour des bastions de Famagouste (Gazimağusa, disent les Turcs). Il y a quelques générations, les Chypriotes grecs ont été chassés de la vieille ville par la loi ottomane ; le colon britannique a pérennisé cette injustice et a offert, à titre de compensation dérisoire, des territoires ensablés et marécageux pour que les exilés puissent s’y installer en périphérie.

La nouvelle ville, Varosha, a grandi et s’est étalée tout le long de la baie. Lorsque le tourisme et le bronzage ont été de mode, les hôtels ont poussé au plus près de la mer. Les plus grandes stars d’Europe et d’Hollywood se sont pressées dans cette station balnéaire en ciment et béton, des tournages internationaux s’y sont tenus (Exodus, avec Paul Newman, en 1960) et Chypre, enfin, a trouvé sa place dans le monde.

L’armée turque, en 1974, n’a pas mené une invasion, mais deux. La première, le 20 juillet, a été déclenchée cinq jours après un coup d’État perpétré contre le président Makarios, événement téléguidé depuis Athènes et qui, selon Ankara, menaçait la sécurité des Chypriotes turcs. Les troupes turques ont alors déferlé sur l’île avant de ralentir leur progression à la faveur d’un cessez-le-feu. Le 23 juillet, les bombes ont plu sur Varosha. À des milliers de kilomètres de là, dans une ville suisse où les passants profitaient de la douceur de l’été, des émissaires ont tenté de sauver la paix ou ce qu’il en restait. Mais, le 14 août, les tanks turcs ont repris leur marche. Le lendemain, Varosha était abandonnée à l’ennemi.

C’était une conquête précieuse, une otage ravissante. L’armée turque l’a enveloppée d’un manteau de ferraille et a placé son cœur sous cloche.

Les mois suivants, beaucoup de réfugiés ont tenté de se faufiler dans Varosha pour récupérer les bijoux enterrés à la hâte dans le jardin, les albums photos oubliés sur les étagères.

Aucun n’est revenu vivant.

Les Chypriotes grecs continuent à appeler Varosha cet ensemble disparate – la zone surveillée par les miradors turcs et la banlieue informe qui s’étend jusqu’au pied des bastions de Famagouste. Mais à vrai dire, cette dernière partie n’a plus rien à voir avec Varosha l’interdite. Elle a été englobée par Gazimağusa, les maisons ont été vidées de leurs habitants ; ceux qui les occupent parlent désormais turc.

Si Giorgos cherche la ville où il est né, il doit presser le front contre les barbelés, humer l’air de la mer jusqu’à ce qu’un soldat lui ordonne de déguerpir.

Mais il n’est jamais venu voir Varosha. Il ne peut apaiser sa colère. Il y a là quelque chose d’impardonnable : on a tué sa ville et on lui refuse le droit de pleurer sur ses ruines.

L’olivier est toujours au même endroit, le bougainvillier aussi. Une fois de plus, Andreas reste immobile près de son pick-up, les poings serrés. La maison a rapetissé depuis son dernier passage, ses proportions jurent avec ses souvenirs.

La mâchoire serrée, il se force à faire un pas. Encore un autre avant d’ouvrir enfin le portail en fer forgé d’Eleni.

Sur le palier, une petite silhouette l’attend. Un instant, il croit qu’Eleni est revenue, qu’elle a quitté sa cuisine pour guetter son neveu, la table déjà dressée pour le traditionnel déjeuner du dimanche.

Mais ce n’est pas elle.

Lucia, la voisine, s’avance vers lui, courroucée.

— Tu es en retard.

— De vingt minutes, seulement.

Il sourit, comme un petit garçon pris en faute. Elle grommelle :

— Je t’avais préparé un café, mais il a refroidi. Je vais devoir en faire un autre.

Il serre la vieille dame dans ses bras. Elle continue à ronchonner, puis palpe ses côtes.

— Tu as encore maigri. Tu travailles trop, Andreas-mou.

Il se love dans ce mou, ce signe de tendresse et de complicité, sans lequel la langue grecque s’emmêle et se glace. Eleni ne lui manque jamais autant que lorsqu’il entend cet appendice qui allongeait chaque phrase de sa tante. « Andreas-mou, où étais-tu passé ? Pourquoi es-tu toujours en retard ? » Il avait quarante minutes de retard ce dimanche-là. Une vague histoire de table cassée au Tis Khamenis Polis : il avait voulu la réparer avant de se rendre à l’habituel déjeuner dominical.

Eleni l’avait attendu puis s’était effondrée sur le sol de la cuisine. Elle avait cuisiné un stifado, du bœuf mijoté, dont l’odeur grasse, entêtante, embaumait encore la pièce lorsqu’Andreas était arrivé. Son cœur avait lâché, sans signe avant-coureur. Elle avait certainement encore trop regardé par la fenêtre, vers le liseré des immeubles de Varosha, par-delà l’immense champ de terre brûlée où rien ne pousse.

« Eleni-mou, ce n’est pas bon pour ton cœur, toute cette tristesse ! » Lucia passait parfois une tête par la fenêtre de la maison et houspillait sa voisine. C’était elle qui avait entendu Andreas hurler – de mémoire, il n’avait jamais hurlé de sa vie. Elle avait accouru et jusqu’au moment où Eleni avait été mise en terre, Lucia n’avait plus lâché sa main.

La vieille dame ouvre la porte de la maison et Andreas la suit. Depuis la mort d’Eleni, Lucia est venue chaque jour aérer les pièces, passer un coup de balai, épousseter les meubles. Elle a aussi donné le stifado aux pauvres de la paroisse, vidé le frigidaire, arrosé les plantes, caressé le chat errant qu’Eleni avait pris l’habitude de nourrir. Elle n’a jamais demandé la permission à Andreas – ici, l’entraide se passe de politesse.

Andreas se frotte les yeux en entrant dans la cuisine : là aussi, tout a rétréci. Comme si quelqu’un, en son absence, avait réorganisé la pièce, confondant mètres et centimètres, voûtant le plafond, rapprochant les murs. Il se souvient, enfant, de la peur qu’il éprouvait chaque fois qu’il tournait le regard vers les effrayants crochets au mur, où Giorgos une fois par semaine venait suspendre la charcuterie. « De quoi manger pour que le petit grandisse. » Les énormes saucisses ressemblaient à des doigts coupés dont le sang noir avait séché.

Giorgos apportait aussi quelques tablettes de chocolat qu’Eleni conservait précieusement dans le plus haut des placards. Andreas se remémore toutes ces stratégies élaborées avec Théodoris et Nikos, les jumeaux de Lucia, pour y accéder sans être repérés. Ils étaient plus jeunes et obéissaient à ses ordres : un jour, ils étaient parvenus à ouvrir le placard et avaient dévoré deux tablettes chacun avant de s’allonger, ballonnés, sur le canapé. Andreas s’était soudain redressé et avait vomi sur le tapis. Eleni n’avait jamais réussi à faire disparaître la tache brune ; elle avait jeté le tapis aux encombrants. Mais elle n’avait rien dit à Andreas, elle ne lui avait fait aucun reproche.

Il avance vers le placard et tend le bras pour l’ouvrir. Un cafard se fige et l’observe, les antennes aux aguets. Le placard est vide, il n’y a plus de friandises.

Lucia fait crépiter le gaz et pose le briki sur le feu.

— J’ai fait le tri dans les vêtements de ta tante, annonce-t-elle. J’ai gardé des habits pour Ariana. (Elle claque la langue.) Des robes à manches longues, pour cacher ses affreux tatouages.

Andreas ne peut s’empêcher de sourire. Il imagine sa fille froncer le nez en regardant les vieilles nippes choisies par Lucia. « Ce n’est même pas vintage, c’est juste moche. »

Du plus loin qu’il se souvienne, Eleni s’est vêtue de noir. Il a longtemps cru qu’elle portait le deuil de son père et de sa ville. Puis, au fil des années, il a compris qu’elle portait aussi celui d’une vie qui aurait pu être la sienne : s’habiller de noir était une façon d’indiquer aux autres qu’elle y avait renoncé.

Mais elle avait vécu heureuse, lui avait-elle dit une fois. Elle avait pu s’occuper de sa vieille mère, broder d’innombrables nappes et mouchoirs, se faire des amies à l’église et dans sa petite rue. Surtout, elle avait vu Andreas grandir et son neveu était devenu son fils. Il lui suffisait de se pencher par la fenêtre ou d’aller à la plage pour apercevoir et retrouver Varosha, muette et silencieuse, à une centaine de mètres seulement des rochers qui marquaient la séparation entre Deryneia et le no man’s land.

Pourtant, lors du discours que Giorgos avait prononcé à son enterrement, le vieil homme avait décrit Eleni comme une héroïne tragique. Une femme qui s’était éternellement sacrifiée, pour sa mère, son frère, son neveu, une femme qui avait tout perdu. Elle ne s’était jamais mariée, avait-il rappelé, et ici, ces mots pesaient comme une malédiction.

Andreas, lui, s’était tu. Il n’avait jamais eu les mots. Il n’avait pas su décrire aux autres cette femme qui souriait lorsqu’il apprenait à faire du vélo, et qui s’était précipitée à Nicosie en apprenant la naissance d’Ariana.

Lucia fait couler le café dans deux tasses et se tourne vers Andreas. Elle a le même parfum qu’Eleni, mélange de néroli et de gâteau cuisant au four, qui lui rappelle les longues après-midi de son enfance, les interminables semaines d’été lorsque Théodoris et Nikos allaient perfectionner leur anglais à Londres tandis que lui restait ici à accompagner les deux femmes à la plage. Giorgos avait bien proposé de lui payer également un séjour en Angleterre, mais Eleni avait refusé net.

— Il y a des limites à la reconnaissance qu’on te doit, avait-elle dit, d’une voix brusquement sèche.

Pendant des années, Andreas avait ressassé cette phrase.

Alors que Lucia ajoute sans lui demander une cuillerée de sucre dans sa tasse, il se demande ce qu’aurait été sa vie, si Eleni avait laissé le droit à Giorgos d’être un peu plus présent. Il aurait pu aller à l’université. Parler anglais sans accent. Ne pas avoir peur d’emmener sa femme Melina en voyage. Théodoris et Nikos ont quitté Deryneia depuis longtemps. Ils arpentent les rues de la City de Londres en costume-cravate. Andreas a revu les jumeaux quelques fois ; ils sont allés se baigner ensemble sur la plage de leur enfance, celle cachée entre deux rochers, puis ont passé la soirée à boire des bières, entre souvenirs et banalités. Ils n’avaient plus rien à se dire. Les deux frères, avec cette politesse insulaire qui fait parler fort en moulinant des promesses, avaient assuré qu’ils viendraient lors de leurs prochaines vacances sur l’île découvrir le Tis Khamenis Polis, le café de la Ville perdue.

— C’est marrant que tu l’aies appelé ainsi, avait commenté Nikos. Varosha n’est pas perdue, mais occupée. On la retrouvera forcément un jour.

— La ville qu’ont connue Eleni et Lucia n’existe plus, avait rétorqué Andreas.

Nikos l’avait regardé sans comprendre. Ils avaient changé de sujet.

Le café de Lucia est plus sucré que celui d’Eleni ; Andreas retient une grimace en trempant ses lèvres dans la crème brune. La vieille femme coupe une tranche de halva et pousse l’assiette devant Andreas.

— Mange, Andreas-mou, tu es trop maigre, vraiment. C’est une honte.

Des gestes en écho, des paroles répétées mille fois et qui s’adressent à un fantôme derrière lui. Ces dernières années, Eleni avait perdu énormément de poids. Elle continuait à cuisiner mais ne touchait plus au contenu des casseroles, aux pâtisseries dorées de miel qu’elle préparait le dimanche après la messe. Si Andreas ou Ariana ne venaient pas déjeuner, elle n’avalait rien d’autre de la journée et se couchait avec des maux de ventre épouvantables. En semaine, Lucia s’invitait continuellement chez elle. C’était le seul moyen de s’assurer que sa voisine mangeait correctement.

Andreas fait crisser sur sa langue la texture farineuse du halva. Il aurait voulu que sa fille soit là, avec lui. La maison est petite et Eleni n’avait pas beaucoup d’affaires. Il ne lui reste plus qu’à trier le garage, une sorte de débarras où s’empilent des cartons avec ses jouets d’enfance et des liasses de papiers. La tâche lui semble insurmontable. Un instant, il se demande s’il ne faudrait pas qu’il demande de l’aide à Melina.

Comme si elle lisait dans ses pensées, Lucia soupire.

— Quel dommage que vous vous soyez séparés.

Andreas grince des dents. C’était l’une des raisons pour lesquelles il ne venait que rarement voir Eleni : il ne supportait plus ses commentaires sur le départ de Melina. « Tu veux vieillir tout seul comme moi?»

— On ne s’entendait plus.

— Moi non plus je ne m’entendais pas avec Pambos, rétorque Lucia. J’ai fait des efforts, et puis j’ai attendu qu’il meure, voilà tout.

Elle se signe, furtivement, et son regard sonde avec malice celui d’Andreas.

Il se force à sourire.

Melina est partie sans qu’il s’en rende compte. Il n’a pas fait d’efforts ; il n’a même pas su qu’on le lui demandait. Elle a commencé par quitter le salon lorsqu’il regardait la télévision, puis à ne plus l’accompagner le dimanche chez Eleni. Un jour, elle lui a dit qu’elle partait à Londres voir leur fille, sans lui. Mais une fois arrivée en Angleterre, Melina ne répondait plus au téléphone et lorsqu’il parvenait à joindre Ariana, celle-ci murmurait, mal à l’aise, que sa mère n’était pas là. Au pub, en train de courir les boutiques, dans un musée, en train de se promener. Ariana répondait par monosyllabes.

À son retour, il avait demandé à Melina si elle « voyait quelqu’un ». Elle avait répondu oui et elle avait eu l’air presque surprise de voir son texte appris par cœur lui échapper. L’autre était un Anglais au front éternellement brûlé par le soleil : elle l’avait rencontré dans un restaurant à Paphos, c’était un de ces quinquagénaires qui s’était acheté une villa clinquante à Chypre pour y vivre sa retraite. Il possédait une piscine, mais il ne se baignait jamais ; Melina aimait y nager le week-end.

Andreas n’a jamais eu les mots ; il savait qu’il aurait dû faire des promesses, dire qu’il éteindrait la télévision le soir, fermerait le café le week-end, réapprendrait à apporter le petit déjeuner au lit le matin.

Le jour de l’enterrement d’Eleni, Melina était venue le serrer dans ses bras. Il lui avait trouvé l’air rajeuni, heureux et il s’était demandé ce qu’elle voyait, elle, en le regardant. Rien n’avait changé dans sa vie depuis le divorce, hormis le fait que désormais Ariana travaillait avec lui et qu’il s’obligeait à fermer le café le dimanche pour vider la maison de sa tante à Deryneia.

Andreas avale le dernier morceau de halva, puis pose ses mains sur ses genoux et prend une grande respiration.

— Allez, je dois m’y mettre.

Lucia agite un index vindicatif vers lui.

— N’oublie pas de laisser la porte d’entrée ouverte quand tu pars. Sinon, je ne pourrai pas venir donner un coup de balai.

Il acquiesce et la raccompagne dehors.

— Fais bien attention à enlever tes chaussures si tu entres dans la chambre d’Eleni, continue-t-elle. J’ai passé ma semaine à récurer le sol.

Il embrasse la vieille dame qui s’éloigne en grommelant. Il soupire. Cet acharnement à tout nettoyer.

Andreas, lui, voudrait que la poussière s’accumule sur les meubles. Que la seule photo d’Ioannis, accrochée dans le salon au-dessus de la télévision, devienne floue derrière une toile d’araignée. Que les draps que s’obstine à laver Lucia blanchissent au soleil avant de s’éparpiller dans les arbres.

Et qu’un jour, le jardin si bien entretenu se couvre de ronces, pour qu’enfin la maison d’Eleni rejoigne Varosha, puisqu’elle même n’en a pas eu le droit.

Petit à petit, j’ai pris l’habitude de me rendre régulièrement au café. Je m’asseyais toujours à la même table, celle dans un coin à l’ombre, le dossier de ma chaise collé contre les sacs de ciment. J’aimais sentir le no man’s land dans mon dos, entendre parfois le bruit d’une jeep de l’Onu. Des chats grattaient la terre pour se frayer un passage et ils arrivaient sous ma table tout poussiéreux, quémandant un bout de gâteau pour leurs efforts.

Ariana m’accueillait avec le sourire et m’accompagnait jusqu’à ma table pour passer un coup de torchon humide dessus.

— Alors, ça avance ?

Je mentais, je disais que oui, je parlais d’un chapitre en cours qui me donnait du fil à retordre et elle écoutait avec intérêt. Puis elle donnait son avis et je retenais mon souffle.

— Ton personnage, là, il ne vaut rien du tout, il ne ressemble pas à un Chypriote.

Je mourais d’envie de lui répondre qu’elle non plus. Elle s’appliquait à paraître nonchalante, mais il lui suffisait de prononcer quelques mots pour laisser apparaître son ironie mordante, sa franchise parfois blessante qui tranchait avec la politesse complaisante de ses compatriotes.

Progressivement, Ariana a commencé à me donner des directives.

— Ajoute-lui des problèmes d’argent. Rappelle-toi qu’il y a eu une grave sécheresse cette année-là.

Puis elle se reprenait :

— Enfin, c’est toi l’écrivain, je te laisse faire.

Mais elle gardait un air soucieux, comme si elle craignait que je ne fasse fausse route sans elle.

Elle n’avait pas tort. J’avais repris le manuscrit à zéro et je ne parvenais à avancer qu’au Tis Khamenis Polis. Tout ce que j’écrivais ailleurs sonnait faux. J’avais parfois l’impression de ne savoir écrire qu’en noir et blanc : pour ajouter des couleurs, il me fallait Ariana, Giorgos, le no man’s land, les chats.

Ariana me laissait un pichet de limonade puis s’éloignait. Le plus souvent, à sa pause, elle rejoignait des amis venus prendre un verre à la fin de leurs cours. Parmi eux, une jeune femme, Gavriella, le visage très pâle, les yeux cerclés de noir, qu’Ariana m’avait un jour présentée. Elle avait étudié avec Ariana à Londres, à la différence qu’elle, contrairement à son amie, avait obtenu son diplôme. Elle portait des robes noires et amples qui tombaient en ligne droite et traînaient par terre lorsqu’elle s’asseyait. J’avais vite écourté notre conversation ; ses pupilles agrandies, sa fébrilité me mettaient mal à l’aise.

Les amis d’Ariana parlaient fort ; je mettais des boules Quiès pour rester concentrée. Mais souvent, au bout d’une heure ou deux, une main tirait la chaise en face de moi et, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Giorgos s’asseyait à ma table.

— Tu écris encore ?

Je levais les yeux de mon écran. Toujours habillé avec soin, Giorgos attendait patiemment que j’éteigne l’ordinateur et que je saisisse mon carnet avec un stylo. J’avais vite compris qu’il avait l’habitude de donner des interviews. Un jour, dans le journal, il m’avait montré une photo de lui en jeune soldat. L’article était en grec, mais il m’en avait traduit les grandes lignes : on célébrait l’anniversaire d’une opération qui avait coûté la vie à une vingtaine de militaires turcs en 1974. Sur la photo, décoré d’une médaille, il souriait. Il avait passé le bras autour d’un autre soldat qui, lui, avait le regard vide. – C’est Ioannis, m’avait-il expliqué. Le père d’Andreas, même s’il refuse qu’on parle de lui.

L’article suivant mettait en garde les réfugiés de Varosha : Ne vendez pas vos maisons. La République turque de Chypre-Nord avait institué une commission chargée d’évaluer les propriétés abandonnées et de fixer le montant du dédommagement. Les sommes étaient dérisoires et l’opération à peine légale au regard du droit international, tout comme ces agences qui proposaient de racheter les biens des réfugiés.

— Vendre sa maison, c’est vendre Varosha aux Turcs, répétait Giorgos, furieux.

Ariana m’avait prévenue : le vieil homme était un grand bavard. Il me fallait toute mon expérience de journaliste pour couper le flot de ses paroles (il commençait toujours par une diatribe contre les Turcs) et rediriger ses souvenirs vers Varosha. C’était lui qui avait trouvé le nom du café : Tis Khamenis Polis, le café de la Ville perdue. Et c’était lui également qui avait accroché au mur la carte de la ville, épinglant tout autour les photos d’anciens habitants, pour la plupart décédés. L’une d’elles était encadrée, avec une fleur séchée glissée entre le bois et la vitre : Eleni, dont le regard ne quittait jamais Andreas derrière le comptoir.

— Sa mort lui a donné un sacré coup de vieux.

Giorgos, lui, donnait l’impression que rien, ou très peu, ne pouvait l’ébranler. Il aimait pourtant me réciter la liste de ses malheurs : en 1974, du jour au lendemain, sa famille, très puissante, avait perdu toutes ses possessions. De prince de Varosha, son père était devenu un simple réfugié sans le sou, devant quémander des prêts aux banques alors que l’entreprise Papantoniou avait construit la moitié de Varosha. L’un des hôtels que l’on apercevait depuis les barbelés était le sien. L’un des plus beaux, certainement le plus réputé. Ses chambres avaient accueilli Sophia Loren, Paul Newman. Le groupe ABBA y avait chanté, quelques années avant de remporter la victoire à l’Eurovision.

Tout, ils avaient tout perdu, même les albums photos restés sur les étagères de leur bibliothèque. Giorgos n’était parvenu qu’à sauver l’honneur en revenant médaillé du front. Son père, lui, ne s’était jamais remis de l’invasion turque. Il y avait eu deux guerres, assurait Giorgos : celle de 1974 et celle qui avait eu lieu juste après, pendant cette période que certains appelaient à tort la paix. La deuxième, menée en sourdine, avait emporté plus de vies que la première, soutenait-il. Après avoir usé de ses dernières économies, son père s’était résolu à se faire embaucher sur un chantier. Le lendemain, il était mort broyé par un bulldozer. Aux commandes, le jeune ouvrier avait juré que l’ancien promoteur s’était jeté volontairement sous les chenilles de l’engin.

Ariana venait nous resservir en limonade fraîche et me jetait un regard complice. Il ment, articulait-elle en silence.

Mais peu m’importait. J’aimais écouter Giorgos parler de Varosha comme s’il avait quitté la ville la veille, évoquer la guerre comme si elle venait tout juste de s’achever. Parfois, il baissait la voix et se souvenait d’Ioannis. Leur amitié avait longtemps été solide, mais la guerre avait fini par les séparer. À son retour, Ioannis n’avait plus toute sa tête. Il s’était démené pendant des mois pour que sa femme, Aridné, soit inscrite au registre des disparus, alors que tous savaient qu’elle était partie avec l’ennemi, puisqu’elle était chypriote turque. Lorsqu’il était devenu certain qu’elle ne reviendrait pas, Giorgos avait vu son ami sombrer. À la fin de l’année 1976, Ioannis était parti, sans dire adieu, sans prévenir. Il avait préparé son sac en secret et quelqu’un, au port, l’avait vu monter dans un bateau.

Toute sa vie, Giorgos était resté fidèle à cet ami qu’il avait perdu, aidant Eleni à élever Andreas.

— Par contre, celle-là, qu’on ne dise pas que j’ai eu quoi que ce soit affaire avec son éducation, maugréait-il en coulissant un regard vers Ariana et ses amis.

Ce n’étaient pas seulement les tatouages, les études délaissées. Giorgos avait entendu dire qu’Ariana traversait souvent le no man’s land avec Gavriella pour aller y faire la fête. Il leva les mains, roula des yeux. Est-ce qu’on danse sur la terre perdue ?

Il me regardait et j’acquiesçais, même si moi aussi, tous les vendredis, tous les samedis, je traversais les check-points pour danser de l’autre côté de la ligne verte.

La partie nord de Nicosie était la capitale d’un pays fantoche : la République turque de Chypre-Nord, uniquement reconnue par Ankara qui y avait posté plus de trente mille soldats à l’affût. Dans les champs et les maisons abandonnés par les Chypriotes grecs ayant fui au sud, les autorités avaient installé des milliers de familles venues d’Anatolie. On leur promettait des voitures gratuites, des frigidaires dernier cri, des canapés en similicuir. Pillés à Varosha et dans d’autres villes désormais à moitié vides.

Prendre une bière au nord, c’était reconnaître la partition. Il fallait changer ses euros pour des livres turques, troquer les efharisto pour les teşekkür ederim, prendre un kebab au lieu d’un souvlaki. Pour Giorgos et de nombreux Chypriotes, c’était impensable. »

Extraits

« Varosha, en chypriote, signifie banlieue, un terme-valise qui englobe tout ce qui a été construit autour des bastions de Famagouste (Gazimağusa, disent les Turcs). Il y a quelques générations, les Chypriotes grecs ont été chassés de la vieille ville par la loi ottomane ; le colon britannique a pérennisé cette injustice et a offert, à titre de compensation dérisoire, des territoires ensablés et marécageux pour que les exilés puissent s’y installer en périphérie.

La nouvelle ville, Varosha, a grandi et s’est étalée tout le long de la baie. Lorsque le tourisme et le bronzage ont été de mode les hôtels ont poussé au plus près de la mer. Les plus grandes stars d’Europe et d’Hollywood se sont pressées dans cette station balnéaire en ciment et béton, des tournages internationaux s’y sont tenus (Exodus, avec Paul Newman, en 1960) et Chypre, enfin, a trouvé sa place dans le monde.

L’armée turque, en 1974, n’a pas mené une invasion, mais deux. La première, le 20 juillet, a été déclenchée cinq jours après un coup d’État perpétré contre le président Makarios, événement téléguidé depuis Athènes et qui, selon Ankara, menaçait la sécurité des Chypriotes turcs. Les troupes turques ont alors déferlé sur l’île avant de ralentir leur progression à la faveur d’un cessez-le-feu. Le 23 juillet, les bombes ont plu sur Varosha. À des milliers de kilomètres de là, dans une ville suisse où les passants profitaient de la douceur de l’été, des émissaires ont tenté de sauver la paix ou ce qu’il en restait. Mais, le 14 août, les tanks turcs ont repris leur marche. Le lendemain, Varosha était abandonnée à l’ennemi.

C’était une conquête précieuse, une otage ravissante. L’armée turque l’a enveloppée d’un manteau de ferraille et a placé son cœur sous cloche.

Les mois suivants, beaucoup de réfugiés ont tenté de se faufiler dans Varosha pour récupérer les bijoux enterrés à la hâte dans le jardin, les albums photos oubliés sur les étagères.

Aucun n’est revenu vivant.

Les Chypriotes grecs continuent à appeler Varosha cet ensemble disparate – la zone surveillée par les miradors turcs et la banlieue informe qui s’étend jusqu’au pied des bastions de Famagouste. Mais à vrai dire, cette dernière partie n’a plus rien à voir avec Varosha l’interdite. Elle a été englobée par Gazimağusa, les maisons ont été vidées de leurs habitants ; ceux qui les occupent parlent désormais turc.

Si Giorgos cherche la ville où il est né, il doit presser le front contre les barbelés, humer l’air de la mer jusqu’à ce qu’un soldat lui ordonne de déguerpir.

Mais il n’est jamais venu voir Varosha. Il ne peut apaiser sa colère. Il y a là quelque chose d’impardonnable: on a tué sa ville et on lui refuse le droit de pleurer sur ses ruines. » p. 32-33

« Ariana m’avait prévenue: le vieil homme était un grand bavard. Il me fallait toute mon expérience de journaliste pour couper le flot de ses paroles (il commençait toujours par une diatribe contre les Turcs) et rediriger ses souvenirs vers Varosha. C’était lui qui avait trouvé le nom du café: Tis Khamenis Polis, le café de la Ville perdue. Et c’était lui également qui avait accroché au mur la carte de la ville, épinglant tout autour les photos d’anciens habitants, pour la plupart décédés. L’une d’elles était encadrée, avec une fleur séchée glissée entre le bois et la vitre: Eleni, dont le regard ne quittait jamais Andreas derrière le comptoir.

— Sa mort lui a donné un sacré coup de vieux.

Giorgos, lui, donnait l’impression que rien, ou très peu, ne pouvait l’ébranler. Il aimait pourtant me réciter la liste de ses malheurs: en 1974, du jour au lendemain, sa famille, très puissante avait perdu toutes ses possessions. De prince de Varosha, son père était devenu un simple réfugié sans le sou, devant quémander des prêts aux banques alors que l’entreprise Papantoniou avait construit la moitié de Varosha. » p. 44-45

« Nous étions à l’été 1964, année de l’emménagement d’Ioannis et Aridné dans leur nouvelle maison. Les oranges à Varosha étaient plus parfumées que celles de Nicosie.

Et les figues ? J’essayai de me représenter leur peau duveteuse, leur lait sucré tacher mon tee-shirt.

Mais Giorgos avait raison. Jamais je ne pourrais connaître la douleur d’avoir perdu Varosha. Ni me souvenir du goût des fruits d’alors. Tout ce que je pouvais faire, c’était de l’imaginer. Et cette fois encore, ce n’était pas suffisant. » p. 91

« Chypre ressassait sa douleur, refusait de panser ses plaies. Les check-points auraient dû faire office de points de suture mais ils ne suffisaient pas. Les deux faces de l’île continuaient à vivre comme si l’autre n’existait pas.

Au moins, pensais-je avec soulagement, Ariana avait eu le courage de traverser la ligne verte pour prendre un café avec ce garçon. À écouter son amie, je comprenais que celle-ci avait tenté de l’en dissuader puis, résignée, avait baissé les bras. » p. 247

À propos de l’auteur

Anaïs Llobet © Photo DR

Anaïs Llobet © Photo DR

Anaïs Llobet est journaliste. En poste à Moscou pendant cinq ans, elle a suivi l’actualité russe et effectué plusieurs séjours en Tchétchénie, où elle a couvert notamment la persécution d’homosexuels par le pouvoir local. Aujourd’hui, elle est en poste à Nicosie pour l’AFP. Elle est l’auteure de trois romans, Les Mains lâchées (2016), Des hommes couleur de ciel (2019) et Au café de la ville perdue (2022). (Source: Éditions de l’Observatoire)

Page Wikipédia de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Compte Twitter de l’auteur

Compte Linkedin de l’auteur

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags

#aucafedelavilleperdue #AnaisLlobet #editionsdelobservatoire #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2022 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #MardiConseil #Chypre #Rentréedhiver2022 #rentreelitteraire #rentree2022 #RL2022 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict