En deux mots

Rémy, guide de montagne, accompagne un groupe de touristes en randonnée. Parmi eux, une cadre dans la finance, va l’attirer. Il vont vivre quelques temps ensemble avant de se séparer. Mais l’appel de la montagne finira par les rassembler à nouveau.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

L’irrésistible appel de la montagne

Jean-Christophe Rufin est un passionné de montagne. Avec Les flammes de pierre, et à l’image des amours contrariées de Rémy et Laure, il nous fait découvrir toutes les facettes de cet appel des sommets. Envoûtant !

C’est lors d’une sortie en montagne avec des amis que Jean-Christophe Rufin a eu l’idée de ce roman. Alors que la nuit tombait et qu’ils n’en étaient qu’aux prémices de la descente que pour éloigner la peur, il avait abordé la question de la littérature de montagne. Pour le romancier accompagné d’un autre écrivain derrière lequel on pourra reconnaître Sylvain Tesson, ce type de littérature avait connu son âge d’or avec Frison-Roche et Rebuffat, Ramuz et Rigoni Stern et était quelque peu délaissée désormais, sinon par le récit de drames ou d’exploits sportifs. Le temps était donc venu de pallier à ce manque.

Rémy est un guide pour touristes aisés qui enfile les sommets et collectionne les conquêtes, fidèle aux clichés sur sa profession. Son frère Julien est un alpiniste chevronné et, à la suite d’une ascension difficile qui lui a coûtée deux orteils, passe le temps de sa convalescence chez lui, lui reprochant de gâcher ses aptitudes. Mais Rémy préfère son confort et apprécie le plaisir des sorties soft et de la contemplation des paysages. Un choix d’autant plus revendiqué qu’il lui a permis de rencontrer Laure. Cette jeune femme qui accompagnait des amis l’a immédiatement fasciné par son côté mystérieux, bien loin des femmes faciles et des histoires sans lendemain qu’il avait accumulé jusque-là. Cette fois, il était amoureux et vivait mal leur séparation. «Il ne pensa plus seulement à Laure mais à son amour, comme s’il se fût agi d’un être à part entière. Il le voyait grandir, prendre de la force et parfois s’assoupir. Il projetait sur lui ses douleurs et ses angoisses.» Mais fort heureusement, après les randonnées et le ski, Laure accepta qu’il l’initie à l’alpinisme. Au fil du temps, l’élève se montra de plus en plus douée et, au fil des courses, leur relation se développa, même si elle prit une forme particulière. «Elle était faite d’une grande proximité, d’une familiarité presque animale, de sueur et d’odeurs mêlées, de partage, d’émerveillement et de douleurs, de montées muettes et d’attention concentrée sur les gestes de la sécurité, l’observation du temps, la recherche de l’itinéraire. Ensuite venaient la faim, l’épuisement et, au repos, l’amour physique. Dans tous ces actes, leur intimité était complète et harmonieuse, Mais ensuite elle repartait et Rémy découvrait qu’ils ne s’étaient rien dit.»

Pour que leur histoire puisse s’inscrire dans la durée, il fallait que l’un fasse un pas vers l’autre. C’est Rémy qui prit l’initiative de partir pour Suresnes où habitait Laure. De s’installer chez elle et de trouver un emploi. Si Laure a d’abord apprécié cette initiative, elle a aussi compris que malgré ses efforts, Rémy n’était pas fait pour ce type de vie. Elle l’a alors renvoyé dans ses chères montagnes. Mais Jean-Christophe Rufin, qui maîtrise parfaitement la trame du romanesque, va imaginer de nouveaux rebondissements dans l’existence respective de ses deux personnages principaux et nous offrir un final en apothéose dont je ne dirai rien, cela va de soi.

Après nous avoir livré son expérience de médecin, de diplomate, nous avoir expliqué comment on peut des marier plusieurs fois avec la même femme dans le savoureux Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla, Jean-Christophe Rufin nous livre un nouveau pan d’une existence qui semble ne jamais vouloir s’assagir. Oui, la montagne ça vous gagne ! Et qui sait, peut-être nous proposera-t-il bientôt une histoire d’amour au sein du jury d’un Prix littéraire. À ses côtés lors d’une édition précédente du Prix Orange du livre, j’ai pu constater combien cet exercice est aussi une affaire de passion et combien il prenait son rôler de président à cœur.

Signalons aussi la parution de Montagnes humaines, un livre d’entretiens de Jean-Christophe Rufin avec Fabrice Lardreau (Arthaud, 192 p., 13 €)

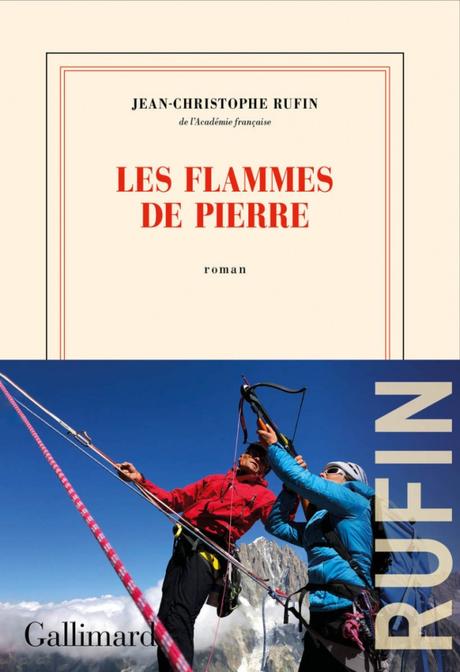

Les flammes de pierre

Jean-Christophe Rufin

Éditions Gallimard

Roman

350 p., 21 €

EAN 9782072930119

Paru le 7/10/2021

Où?

Le roman est situé en France, dans les Alpes, principalement du côté de Chamonix. On y évoque aussi la région parisienne.

Quand?

L’action se déroule de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

« Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu’il fût, il faisait pour eux de cet instant un moment inoubliable.

Rémy connaissait trop la force de cette communion pour y mêler les gestes minuscules de l’amour. Il sentait que son désir était partagé, que cette émotion avait la valeur d’une étreinte et que Laure, pas plus que lui, ne pourrait l’oublier. Tout devait garder son ampleur, sa grâce. Les petites effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors de lumière, d’espace et de vent, sont dérisoires et même insupportables. Il fallait laisser l’esprit se mouvoir sans contraintes. Le regard était suffisant pour exprimer l’émoi et celui de Laure parlait sans ambiguïté.

Ils retirèrent les peaux de phoque des skis, réglèrent les fixations pour la descente et raccourcirent les bâtons. Puis, sans se hâter, l’esprit plein d’un moment qu’il était inutile de faire durer tant il était saturé d’infini, ils s’élancèrent dans la pente. »

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

goodbook.fr

RTL (Bernard Lehut)

Paris Match (Philibert Humm)

La Croix (Guillaume Goubert)

Ouest-France (Matthieu Marin)

benzinemag.net (Eric Médous)

Léman Bleu TV

Europe 1 (Le portrait inattendu – Lisa-Marie Marques)

Gallimard (entretien avec l’auteur)

TV5 Monde (L’invité)

Blog motspourmots.fr (Nicole Grundlinger)

Le blog de Francis Richard

Jean-Christophe Rufin est l’invité de RTL pour y présenter Les flammes de pierre. © Production RTL

Les premières pages du livre

« Il est presque toujours impossible de savoir comment sont nées les histoires que l’on raconte. Celle-ci fait exception. J’ai le souvenir précis du jour et des circonstances dans lesquels elle m’est apparue.

Nous étions quatre amis, Sylvain, Cathy, Daniel et moi, partis cet été-là escalader l’aiguille de la République. Il est bien tentant pour des grimpeurs de se faufiler le long de ce doigt de granit, brandi avec une absurde sévérité au-dessus de la vallée de Chamonix. Sylvain n’avait pas eu de mal à nous y entraîner.

La montagne, pour cette occasion, nous avait offert de merveilleux cadeaux : un refuge presque vide en cette fin de septembre, qui bradait ses dernières tartes aux myrtilles ; un départ nocturne dans une harmonie de bleus, celui, d’encre, du ciel étoilé et jusqu’à la réverbération pastel de la glace dans le faisceau de nos lampes frontales ; une température relativement douce pour une fin de nuit en haute montagne. Puis il y avait eu le lever de soleil sur les dalles de granit. Un feu de pierres s’était mis à crépiter dans l’œil, à mesure que la lumière rasante du soleil levant éveillait le cristal millénaire et le teintait de reflets ardents. De toute la journée, le beau temps ne s’était jamais démenti. Le ciel restait d’un bleu métallique sur lequel la ligne blanche et noire des crêtes de neige et de roc se détachait avec une netteté parfaite. En montant, nous avions fini par apercevoir en contrebas la mer de Glace qui se dessinait tout entière, des séracs du Géant jusqu’au Montenvers. Lorsqu’on chemine sur ce glacier, on le trouve encombré de rochers et souillé de cailloux noirâtres. Vu d’en haut, il s’ordonne et prend la forme d’un grand reptile blanc, avec ses anneaux sombres et sa peau crevassée. Il acquiert une majesté et une beauté qui rendent encore plus désolante son agonie.

Ensuite avait commencé l’escalade, longue, peu difficile mais continue, une grande promenade verticale dans le jardin zen de la paroi. L’hostilité de ses surplombs était atténuée par des points de faiblesse : fissures franches, larges rampes, prises nombreuses, aisément révélées à cet initié qu’est le grimpeur. Chaque progression donnait le sentiment que l’on avait pénétré un petit mystère de la montagne. Ainsi, de surprise en surprise, nous étions parvenus, après des heures d’efforts enthousiastes, jusqu’aux terrasses qui entourent l’ultime monolithe de roc, le menhir dressé à près de 4 000 mètres par un démiurge farceur. Le franchissement de ce cristal aux parois lisses ne fut réalisé qu’en 1904, grâce à la ruse d’un chasseur chamoniard. Tous les moyens étaient bons à l’époque pour conquérir un sommet : courte échelle, longue canne servant de crochet, lancer de corde. Pour l’aiguille de la République, rien de tout cela n’était possible. Jusqu’à ce que Joseph Simond eût l’idée d’emporter son arbalète. Un carreau attaché à une corde, habilement lancé par-dessus le sommet, avait permis au malin Joseph de s’y hisser. Rien ne plaît davantage à Sylvain que ces aventures absurdes. Elles provoquent immédiatement en lui le désir de les renouveler. C’est donc avec une arbalète sur le dos que nous nous étions engagés dans cette course. L’instrument est aujourd’hui totalement inutile puisque la dalle terminale est semée de points d’assurage bien enfoncés dans la roche. Mais l’inutilité ne fait qu’ajouter au pur esthétisme du geste.

Nous nous sommes donc livrés à une séance de tir à l’arbalète, avec sous nos pieds plusieurs centaines de mètres de vide et autour de nous le décor somptueux d’une journée de grand soleil au cœur du massif du Mont-Blanc. Détail supplémentaire : le soin de manœuvrer l’arbalète était laissé à Cathy, que Sylvain avait tenu à enrôler dans cette aventure, car elle est l’arrière-petite-fille du fameux Joseph. Elle fit de son mieux pour renouveler l’exploit de son aïeul. Sylvain lui donnait avec un grand sérieux d’inutiles et brillants conseils qui ne faisaient qu’ajouter au burlesque de la situation.

Cependant l’heure tournait et il fallut se résoudre à interrompre cette touchante reconstitution historique. Daniel, le quatrième larron, ancien champion du monde d’escalade et grimpeur hors pair, avait franchi la dalle par les moyens modernes, c’est-à-dire en chaussons et en s’assurant à des anneaux posés à demeure. Nous l’avions rejoint l’un après l’autre. Le sommet n’est guère plus grand qu’une table de cuisine. Nous y étions restés à califourchon pendant de très longues minutes. D’un côté, la fosse verdâtre de la vallée, et de l’autre, les immenses pénitents de roc au nom mythique, les Grandes Jorasses, les Drus, la dent du Géant…

Il était déjà bien tard quand nous nous sommes décidés à rompre le charme et à rentrer. La course s’était avérée plus fastidieuse que prévu et la descente n’était pas plus facile que la montée. Elle risquait de nous prendre autant de temps sinon davantage. La première partie était peu raide et il faisait encore jour. Puis le soleil, en disparaissant, avait laissé place à une fraîcheur qu’un vent d’est rendait désagréable. La nuit mauve, somptueuse, monta lentement. Elle était chargée d’une beauté vénéneuse qui invitait à la contemplation alors qu’il n’y avait pas de temps à perdre. Nous n’y voyions déjà plus rien quand la paroi, en sa seconde partie, devint subitement verticale, imposant de lancer des rappels. La difficulté était de repérer la bonne ligne pour descendre, celle le long de laquelle des relais sûrs seraient installés tous les 40 mètres. Ce genre de détail paraît dérisoire lorsque, bien au chaud, on examine un schéma de la voie. Mais quand la nuit vous enveloppe d’un voile violet, quand les lointains seuls, recueillant quelque ultime rayon de lumière, se laissent apercevoir tandis que la paroi a pris une noirceur d’obsidienne et absorbe tout ce qui en approche, à commencer par vos compagnons de cordée, une angoisse vous envahit. Comme si votre esprit devenait poreux, ces mauvaises humeurs s’en écoulent, fusent dans le liquide opaque qui vous environne, contaminent les autres si bien que, rapidement, toute la cordée baigne dans la même peur muette.

Nous attendions que Daniel ait trouvé le point d’amarrage du premier rappel. Il en découvrit un, hésita, poursuivit ses recherches, en repéra un autre, revint finalement au précédent. Dans ces montagnes très fréquentées, il faut se méfier des équipements mis en place dans leur déroute par des alpinistes aussi égarés que vous. Ces hésitations ne nous avaient pas rassurés mais, en de telles circonstances, nul ne tient à exprimer ses doutes, sauf à ruiner l’autorité du chef de cordée, plus nécessaire que jamais. L’idée de s’en remettre à quelqu’un pour prendre les décisions qui portent sur la vie et la mort a quelque chose de profondément désirable lorsque l’on est environné par le danger. L’assurance de Daniel nous faisait du bien. Si nous frissonnions, c’était seulement à cause du courant d’air glacial qui remontait du glacier. Dans le halo de nos frontales, nous vîmes le paquet de corde lancé par Daniel plonger dans l’obscurité. Puis, lentement, il commença à descendre vers un inconnu d’autant plus redoutable qu’il était enveloppé de majesté et de calme, comme ces poisons qui tuent en apportant d’abord le repos, l’oubli et la volupté.

La petite lumière, au casque de Daniel, s’éloigna et, peu à peu dissoute dans le grand bain noir, disparut. Maintenant que nous étions seuls, le silence ne suffisait pas car il n’était plus une marque de respect à l’autorité du guide mais seulement l’expression de nos peurs. C’est alors que surgit entre nous ce qui, à tout autre moment, nous aurait paru ridicule : une conversation sérieuse. Peut-être nous semblait-il inconsciemment que, dans le danger où étaient nos corps, le seul câble solide auquel nous pouvions nous raccrocher était les idées.

C’est moi, je crois bien, qui ai lancé le sujet. À vrai dire, avec deux écrivains dans la cordée, il s’imposait, même si, dans des conditions plus normales, nous n’aurions pas songé à nous en préoccuper.

— C’est tout de même bizarre, dis-je en essayant d’éliminer de ma voix toute trace d’inquiétude, qu’il n’y ait plus de littérature de montagne.

Et comme personne ne se pressait pour me répondre, je poursuivis mon monologue pour emplir le silence.

— On dirait qu’il y a eu une époque bénie, un âge d’or du roman d’alpinisme : Frison-Roche en France, Ramuz en Suisse, Rigoni Stern en Italie… Et puis plus rien.

— Plus rien, tu exagères, répliqua enfin Sylvain.

Impossible de savoir en l’entendant s’il avait peur. Le casque lui tombait sur les yeux. Comme d’habitude, il s’agitait, tripotant le relais pour voir si la corde était toujours tendue. Il a horreur de tenir des propos sérieux en escalade. Le fait qu’il n’eût pas coupé court à la conversation par une plaisanterie me laissa penser que, lui non plus, n’était pas rassuré.

— Quand même, il y a Salter, reprit-il. L’homme des hautes solitudes. Ce n’est pas rien…

En dessous de nous, la mer bleutée du glacier perçait à peine l’obscurité et laissait deviner l’immense distance verticale qu’il nous restait à parcourir.

— C’est une histoire d’addiction plus qu’un livre sur l’alpinisme.

— Qu’est-ce que c’est d’autre, l’alpinisme, sinon une addiction ? grinça Sylvain.

— Justement, les grands classiques, ce n’était pas seulement de la psychologie. Ils faisaient vivre tout un monde, les alpages, les villages de montagne, la figure mythique du guide comme ton arrière-grand-père, Cathy.

— Tu sais qu’il parle de lui dans Premier de cordée, Frison-Roche ?

Les nuages couvraient les étoiles et aucun bout de lune ne paraissait pour jeter sa lueur laiteuse dans le bain d’encre où nous flottions. Les voix seules témoignaient de la présence des autres.

— Toi, c’est la fiction qui t’intéresse, me lança Sylvain, alors tu parles des romans. Mais regarde les grands récits écrits par les alpinistes eux-mêmes. Depuis Les conquérants de l’inutile, ça n’a jamais cessé : Montagne d’une vie de Bonatti, J’habite au paradis de Chantal Mauduit, etc.

— D’accord, mais je n’appelle pas cela de la littérature. Pour un Lionel Terray qui sait écrire, il y a vingt types qui racontent leur vie dans un magnétophone, quand ils ne font pas écrire des journalistes à leur place…

Cathy n’était pas très à l’aise sur les sujets littéraires. En revanche, le monde de l’alpinisme, elle connaissait bien. Son compagnon était aspirant guide. Et elle tenait à prendre part à la discussion, à faire retentir sa voix, à montrer que, comme nous, elle n’avait pas été avalée par la nuit.

— Il faut dire que les guides, aujourd’hui, ça n’a plus grand-chose à voir avec l’époque Rebuffat, Frison-Roche et compagnie. Les chaussettes en jacquard et les croquenots en cuir, c’est fini… Les nouvelles pratiques sont plutôt fun : le freeride, l’escalade en salle, le windsuit.

L’évocation des guides nous fit penser à Daniel, le seul guide parmi nous. Nous regardâmes en bas. Tel un plongeur sous-marin, il avait disparu dans les abysses. On distinguait par intermittence la lumière de sa lampe sous la forme d’un halo bleuté, comme un minuscule coquillage au fond de l’océan. Avait-il trouvé le relais suivant ?

— Ce qui est vrai, énonça Sylvain lugubrement, c’est que de nos jours, dès qu’on leur parle de montagne, les gens ne s’intéressent qu’à une seule chose : les accidents.

À cet instant où toutes nos pensées allaient vers le pire, ce mot d’« accident » désignait avec une violence obscène l’objet de toutes nos craintes. Au moins avait-il le mérite de crever l’abcès et de faire voler en éclats nos pudeurs de vierges.

— C’est bien vrai, répliquai-je. Tragédie à l’Everest, de Krakauer, par exemple. Je n’ai jamais compris pourquoi ce bouquin avait eu un tel succès.

— Et La mort suspendue ? Et tous les films et les livres autour du Malabar Princess…

— La neige en deuil…

— Et Cliffhanger…

Nous y allions chacun de notre tragédie, comme si l’évocation crue de ces drames faisait paraître notre situation beaucoup moins critique.

Daniel avait enfin trouvé le relais. Nous entendions monter de faibles échos de sa voix pour nous informer que nous pouvions le rejoindre. Il nous faudrait tirer encore bien des rappels. Restait que l’attente, pour le moment, se terminait. Nous allions pouvoir absorber notre angoisse dans les gestes qu’exigeait la mise en place de nos dispositifs de descente.

Cathy était prête à s’élancer. Elle s’assit dans le vide et, avec aisance, disparut lentement dans l’eau noire. Je la suivis dès qu’elle fut arrivée. Sylvain, comme à son habitude, se réservait de veiller seul et de nous rejoindre en dernier.

Le nouveau relais était très exigu, réduit à une étroite marche de pierre. Je me serrai tant bien que mal contre Cathy tandis que Daniel préparait déjà le rappel suivant. Malgré les 40 mètres que nous venions de descendre, le glacier en bas paraissait toujours aussi lointain.

— Alors, comme ça, me lança Daniel, tu penses que les guides d’aujourd’hui ne sont plus romanesques…

Cathy, pendant qu’ils nous attendaient, avait dû lui résumer notre conversation. Je regardai Daniel. La lumière de sa frontale m’aveuglait et m’empêchait de bien voir ses traits mais je savais qu’il souriait. C’est une nature optimiste et généreuse. Je ne l’ai jamais connu que de bonne humeur, disponible à tout, heureux de ce que la vie lui apporte.

Déjà, il s’était tourné dos au vide et s’apprêtait à commencer la descente vers un nouvel inconnu. Un instant, je me sentis un peu ridicule : n’était-il pas le vivant démenti à mes propos trop péremptoires ? Lui qui avait gravi des voies extrêmes dans le monde entier, qui passait son temps d’expédition en expédition, du fond du désert malien jusqu’aux massifs montagneux de Patagonie, et qui allait s’élancer dans l’obscurité le long d’une paroi verticale sans savoir s’il rencontrerait un point d’arrêt sûr, n’était-il pas l’exemple même de ce que l’on peut définir comme un personnage romanesque ?

L’arrivée de Sylvain nous bouscula, précipita le départ de Daniel et m’ôta tout loisir de réfléchir. Il nous fallut nous secouer, ménager de l’espace sur notre perchoir pour le nouveau venu, rappeler la corde du haut et en lover les brins. L’attente reprit.

Daniel semblait avoir eu moins de mal à trouver le relais suivant. Nous ne sentions pas l’envie de prolonger notre éphémère conversation littéraire. Elle avait produit son effet en nous permettant au moment le plus crucial de conjurer nos angoisses. Tout allait mieux, désormais. Il était évident que nous avions bel et bien découvert la bonne ligne de rappels et qu’il nous suffirait de la suivre jusqu’au sol. La phosphorescence du glacier, en contrebas, nous apparaissait de plus en plus nettement et indiquait que nous en approchions.

Daniel lui-même se relâchait un peu : il chantonnait pendant qu’il se laissait glisser le long du rappel…

Enfin nous rejoignîmes le glacier, en évitant la large crevasse qui sépare la paroi rocheuse du bord du glacier. Puis nous chaussâmes les crampons pour entamer la marche vers le refuge. Il nous fallait encore une bonne heure pour y parvenir. La lune, comme un secours inutile car trop tardif, éclairait maintenant le fleuve de glace qui s’écoulait mollement jusqu’au rognon rocheux sur lequel était construit le refuge.

La peur, en nous, avait fait place à la fatigue. Nous nous mîmes en marche en file indienne sans dire un mot, déjà gagnés par le sommeil. Daniel, increvable, était encore vif et très désireux de parler, lui qui, pendant la descente, était presque toujours resté seul. Il nous avait souvent fait part de sa déception : en grimpant avec des écrivains, il s’attendait à les entendre tenir des conversations brillantes. Au lieu de quoi, nous échangions la plupart du temps des plaisanteries stupides et d’affligeantes banalités. Il avait l’impression que, pour une fois, l’occasion lui était donnée de participer à un échange de bonne tenue et il comptait bien en profiter.

— Je ne suis pas d’accord avec vous. Des destins de guides exceptionnels aujourd’hui, ça ne manque pas du tout.

Il se mit à égrener une série d’anecdotes concernant des alpinistes miraculeusement tirés de situations impossibles, d’autres venus à bout de défis sportifs surhumains, d’autres encore qui avaient mené des opérations humanitaires admirables au profit de lointaines populations de montagne…

Je titubais d’épuisement en marchant et ne trouvais pas la force d’expliquer à Daniel que ces drames, ces exploits ou ces belles actions étaient exactement ce à quoi je regrettais que les récits de montagne se bornent désormais. D’aucuns pouvaient écrire sur ces faits des récits admirables, il leur manquerait toujours quelque chose d’essentiel pour constituer à mes yeux des sujets de roman. Ce supplément d’âme qui transforme un sujet en intrigue, une personne en personnage, c’est ce que l’on appelle une histoire. Il y faut un début, une fin et surtout, au-delà des faits, des sentiments. Les héros que me proposait Daniel étaient de merveilleux robots, des surhommes, de grandes figures exemplaires, mais qu’avaient-ils ressenti ? Quels étaient leurs désirs, leurs regrets, leurs attachements et leurs peines ?

Un dernier ressaut de rochers nous séparait du refuge. Nos pieds glissaient sur le sable de moraine du sentier. Plusieurs fois, je m’arrêtai, appuyé sur mon piolet, pour reprendre mon souffle.

Daniel parlait toujours quand nous abordâmes la terrasse du refuge. Là, dans un désordre de cordes et de crampons, nous nous délestâmes de notre matériel, pressés de rejoindre au plus vite un bat-flanc, un banc, une table, n’importe quelle surface sur laquelle nous allonger et dormir.

Le lendemain matin, comme toujours, il ne restait que la lumière. Un grand soleil éclairait en contrebas le glacier de Leschaux et les Jorasses. Disparues les angoisses, les souffrances, le tribut de l’effort. Seuls demeuraient la ligne pure de l’ascension dont nous apercevions l’itinéraire au-dessus de nous, les moments d’extase au sommet, l’épisode foutraque du tir à l’arbalète…

Nous nous engageâmes dans la longue descente du refuge qui serpente dans les pentes d’herbes et les replats de granit sur lesquels suintent les eaux de fonte des glaciers.

Daniel essaya bien de reprendre la conversation de la veille mais il comprit vite que nous n’étions pas d’humeur à lui répondre sérieusement. Il se tut et notre petite colonne s’étira, chacun marchant seul ou choisissant pour quelque temps un compagnon, sans sortir pour autant de ses rêves. Un gros effort produit sur l’esprit une sorte de commotion, comme le ferait un bruit assourdissant ou un choc, et il s’ensuit un moment d’étonnement pendant lequel tout paraît neuf et presque incompréhensible.

En cette fin de saison, l’Alpe était vide. Nous fûmes d’autant plus surpris de voir deux alpinistes sortir des échelles qui permettent de redescendre au niveau de la mer de Glace. C’était un guide qui emmenait un client, un jeune Américain grand et lourd, que la montée avait mis au bord de l’asphyxie.

Le guide était un garçon d’une quarantaine d’années. Il connaissait Daniel et ils s’arrêtèrent pour prendre des nouvelles de leurs connaissances communes. Nous les rejoignîmes tous et Daniel fit sommairement les présentations.

— Rémy, dit-il en désignant le guide.

Ils échangèrent encore quelques mots à propos des conditions de la montagne, des prévisions météo et de la course facile que le guide envisageait pour le lendemain avec son client. Sans attendre, Sylvain et Cathy s’étaient déjà engagés sur les échelles. Pour une raison que je ne m’expliquais pas, je ne me décidais pas à les suivre. Je ne participais pas à la conversation des deux guides et, à vrai dire, ils ne me prêtaient pas plus d’attention qu’au client américain. Cependant, j’étais incapable de détacher mon regard de la personne que Daniel venait de me présenter sous le nom de Rémy.

Qu’est-ce qui me retenait ? C’était un homme d’une taille assez moyenne, sec et musclé comme le sont les professionnels de la montagne. Il était habillé plus modestement que ne le sont la plupart du temps les guides, sans aucune ostentation. Il ne portait rien de neuf, aucune couleur vive, et ses vêtements, quoique techniques, devaient lui avoir déjà fait plusieurs saisons. Ses cheveux bruns étaient assez longs et bouclés. Ses sourcils bien dessinés ajoutaient une touche presque féminine à son visage aux traits anguleux. De cela ressortait l’impression qu’il était parfaitement conscient d’être beau mais refusait de tirer parti de cette qualité. Il la tenait non pas cachée mais captive, comme s’il avait décidé de n’en faire qu’un usage choisi et restreint, selon sa volonté. Rien de tout cela n’aurait suffi à le rendre remarquable s’il n’y avait eu son regard. Il ne le porta pas longtemps vers moi mais assez pour que j’en fusse fortement marqué. Qu’en dire ? Je ne saurais le détailler. Il me revient seulement le mot qui s’est imposé sur l’instant : c’est un regard foudroyé.

Une grande lumière, semblait-il, avait irradié ces yeux. Elle les avait ouverts sur une âme et on avait l’impression de la sonder lorsqu’on les regardait. En même temps, dans l’autre sens, elle avait le don d’ouvrir à son tour les yeux de ses interlocuteurs jusqu’à pouvoir pénétrer profondément leur esprit. Le contact fut bref mais si intense que j’eus presque le sentiment d’une brûlure. J’avais la conviction que cet homme avait vu en moi jusqu’à mes secrets les plus intimes et que c’était par pitié, pour ne pas me soumettre trop longtemps à cette effraction, qu’il avait détourné les yeux.

Je restai ainsi, fasciné, à attendre et à désirer qu’il tournât de nouveau la tête vers moi. Mais il prit congé de Daniel et me serra la main distraitement sans me regarder.

Nous nous engageâmes sur les échelles.

— Qui est-ce ? demandai-je à Daniel dès que nous fûmes hors de portée.

— Un guide de la compagnie de Saint-Gervais.

— Et c’est quoi, son histoire, à lui ?

Daniel ne montra guère d’empressement à me répondre. Il devait juger que le personnage ne méritait pas une attention particulière.

— Il n’a rien fait de remarquable en montagne, dit-il sans enthousiasme. Il s’est installé dans la vallée depuis une vingtaine d’années avec son frère qui, lui, est un grand alpiniste.

Il entreprit d’énumérer quelques-uns des exploits du frère.

— D’accord, le coupai-je. J’ai compris que l’autre était intéressant. Mais à propos de ce Rémy, il n’y a vraiment rien à dire ?

— Rien.

Daniel devait sentir ma déception, même s’il ne la comprenait pas.

— Pour l’alpinisme, rien. Sa seule grande histoire, c’est une histoire d’amour.

— Encore mieux ! m’écriai-je.

Daniel se retourna pour me jeter un regard incrédule et voir si je plaisantais. Il haussa les épaules et poursuivit sa descente.

— Eh bien, insistai-je, raconte.

Mon compagnon se fit encore prier quelques instants. Puis le plaisir du conteur prit en lui le dessus sur le sérieux de l’alpiniste.

Première partie

Rémy ne regardait plus la montagne.

Il est inutile désormais de mettre le nez dehors pour savoir le temps qu’il fait. Il suffit de consulter la météo sur son téléphone portable. Une belle journée d’hiver, conclut Rémy. Cela lui convenait. Il ne jeta même pas un coup d’œil par la fenêtre de sa chambre. La courbe des dômes de Miage se dessinait en douceur sur les lointains mauves de l’aube. Les dernières étoiles brillaient encore dans les hauteurs noires du ciel cependant que des festons de glace scintillaient déjà sur les sommets. Mais à quoi bon contempler tout cela ? La montagne était là, Rémy le savait et il n’en demandait pas davantage.

Il s’était levé tôt et avait enfilé ses vêtements de la veille sans y penser. Sa seule inquiétude était de savoir si sa médaille de guide était bien accrochée sur sa veste neuve. Il aimait les tons fluo de ce nouveau modèle. C’était un cadeau de son frère Julien, alpiniste lui aussi et conseiller de la marque. Julien détestait les vêtements trop voyants et ne s’habillait jamais qu’en couleurs éteintes. La montagne, pour lui, restait un office grave, presque funèbre.

Rémy, au contraire, aimait porter des tenues chères, à la fois techniques et branchées. Avec ses cheveux bruns aux boucles rebelles, sa barbe de trois jours bien entretenue, ses yeux noirs, il incarnait à merveille le guide moniteur de ski tel que se l’imaginaient ses riches clients de Megève, la station où il travaillait. Il aimait la « glisse », le monde superficiel du loisir et du plaisir. Il avait laissé derrière lui les années masochistes de son adolescence et de sa première jeunesse pendant lesquelles il traînait de vieux équipements, des habits ternes. La honte de ces accoutrements s’ajoutait aux souffrances de l’alpinisme. Ces époques étaient heureusement révolues. Il avait juste trente ans.

Rémy monta dans sa voiture, un 4 × 4 Mercedes qu’il avait acheté d’occasion l’année précédente, en faisant une affaire. Le lecteur CD s’alluma seul, à fond, toujours réglé sur la chanson de Freddie Mercury qu’il écoutait la veille au soir, en rentrant du bureau des guides. Il emprunta la route en lacets qui descendait du hameau où il vivait. Le chasse-neige était passé à l’aube. Dans les virages à l’ombre, la chaussée était encore couverte d’une semelle de glace. Par endroits, de hauts sapins plongeaient la route dans l’obscurité. Les phares éclairaient leur ramure blanche de givre qui formait comme une voûte de cathédrale. Rémy, à un croisement, rejoignit la route principale et prit la direction de Megève. Il avait fixé le rendez-vous ce matin-là au mont d’Arbois, devant le téléphérique horizontal qui permet de rejoindre les pistes de Rochebrune. Les clients du jour étaient au nombre de cinq : deux couples âgés d’une soixantaine d’années et une autre personne que Rémy ne vit pas tout de suite car elle était occupée à boucler ses chaussures. Un des deux hommes s’avança, en tendant la main. Il portait un nom célèbre – « mais appelez-moi Jérôme ». C’était lui qui avait réservé Rémy pour la journée. Il fit les présentations. Sa femme, élégante et sportive, était occupée à couvrir de crème la peau de son visage, ridée par trop d’expositions au soleil. L’autre couple, bien que plus modeste, appartenait à la même caste de retraités aisés. Rémy ne retint pas les prénoms car la cinquième personne, entre-temps, s’était relevée. C’était une femme beaucoup plus jeune, d’une beauté hiératique. Rémy pensa : glaciale. Elle le regarda bien en face. Ce regard fut si intense, si plein, que Rémy devait l’évoquer souvent par la suite, et y découvrir un spectre presque infini d’expressions.

Cependant, au premier abord, il ne put chasser l’idée prétentieuse qu’il était devant une proie. Une de plus. Depuis qu’il s’était engagé dans ce métier de moniteur mondain, il enchaînait les conquêtes. Il en avait d’abord tiré une certaine vanité puis l’habitude, en cette matière aussi, avait fait son œuvre. Il savait qu’à chaque sortie, ou presque, un échange charnel lui serait offert. C’était au point qu’il se demandait parfois si ses clientes ne se passaient pas son téléphone en confidence. « Avec celui-là, tu sais… » La plupart du temps sinon toujours, la rencontre comportait d’emblée des limites qui condamnaient la relation à n’être qu’une aventure sans lendemain : femmes trop âgées qui auraient pu être sa mère – si seulement sa pauvre mère, dans son HLM de Brétigny, avait pu imaginer pareille situation – ou gamines riches à la recherche de sensations pendant leurs vacances avant de revenir, pleines d’expériences nouvelles, à des amours plus sérieuses.

Voilà pourquoi il crut d’abord voir se répéter le scénario habituel. Quelque chose, pourtant, l’alertait et lui laissait penser, sans qu’il le formulât, que cette fois c’était différent. D’abord, cette femme avait, comme lui, à peine la trentaine et cette égalité créait une forme de complicité, surtout devant ces deux couples mûrs. Mais il y avait plus, beaucoup plus, et l’âge n’était qu’un détail insignifiant comparé à la puissance de tout le reste. Comment définir ce « tout le reste » ? Rémy ne se doutait pas encore qu’il allait passer bien des soirées douloureuses à chercher la réponse à cette question.

Elle s’appelait Laure.

Et la proie, cette fois, c’était lui.

Qu’avait-il vu d’elle ? Rien de précis, en vérité, seulement une impression confuse. D’habitude, au contraire, il détaillait ses clientes sans complaisance. Personne n’avait cultivé autant que lui cet art de maquignon : juger au premier coup d’œil des qualités et des défauts d’une femme. Il faut dire que, le plus souvent, dans son métier de gigolo des neiges, il était lui-même jaugé et jugé. Peut-être même l’était-il avant la rencontre puisque les clients consultaient son site Internet et n’ignoraient rien de son sourire commercial, de sa musculature de sportif et d’un bronzage entretenu toute l’année au grand air. C’étaient en somme des rapports mutuels de consommateurs et il n’y avait rien de choquant à cela.

Cette fois, son sens critique, sa lucidité cruelle étaient en défaut. Laure lui arrivait comme un bloc. Tout au plus avait-il noté qu’elle était grande, très mince et blonde. Le premier mot qui lui avait traversé l’esprit en la voyant était « scandinave », à cause de ces cheveux fins, raides, coupés en carré long, et des yeux bleus qu’elle fixait sur lui. C’était peut-être aussi un effet inconscient produit par son bonnet de laine aux dessins nordiques. Car, pour que Laure fût scandinave, il lui manquait un côté pâle, diaphane, naïf. En se raccrochant à ses préjugés, Rémy reconnut plutôt en elle le stéréotype de la Française, avec un éclair de malice dans les yeux et une élégance sophistiquée. Il aurait même dit une Parisienne, catégorie qu’il avait identifiée depuis qu’il vivait à la montagne. Naguère, avant d’habiter dans les Alpes, il se considérait lui-même comme un Parisien. En s’éloignant, il avait compris qu’il avait été seulement un banlieusard. Ceux qu’il appelait désormais les « vrais » Parisiens étaient les êtres favorisés qui louaient les services de professionnels dans son genre pour leurs loisirs. Il avait pénétré dans leur monde grâce à son métier de guide. En somme, Parisien, pour lui, était devenu le synonyme de riche. Et cette fille, à l’évidence, appartenait à ce monde de luxe et de privilèges.

En même temps, elle s’en distinguait. Rémy ne savait pas d’où venait cette conviction. Peut-être de l’expression particulière de son visage. Laure le regardait sans prendre des poses, sans se forcer à sourire, sans sacrifier à ce qu’il considérait comme les codes superficiels de la civilité parisienne. Il y avait ce jour-là chez elle quelque chose de grave. Rémy se demanderait longtemps si c’était l’effet sur elle d’un choc analogue à celui qu’il avait ressenti en la voyant pour la première fois. À vrai dire, il l’espérait mais sans parvenir à s’en convaincre. Dans l’urgence de ce premier moment et pour reprendre contenance, il suspendit cette question et conclut que cette femme était simplement mystérieuse. Et surtout que ce mystère était, à un degré infini, désirable.

La journée de ski se déroula sans aucun fait marquant. En montant dans la benne jusqu’au sommet des pistes, les deux hommes âgés parlèrent à haute voix et rivalisèrent de références sportives. À les entendre, ils étaient l’un et l’autre des skieurs hors pair et alignaient les plus belles descentes de par le monde, de l’Aconcagua au mont Fuji. Sitôt les skis chaussés, ils se montrèrent moins vaillants. Leur style était maladroit et leur équilibre précaire. Rémy, habitué à ces forfanteries, savait qu’en enchaînant de jolies pistes faciles et en proposant deux ou trois fois des variantes sans danger sur les côtés, il permettrait aux prétendus champions de sauver la face. Ils lui en seraient reconnaissants, ce qui voulait dire un bon pourboire. Personne n’utilisait ce mot car le métier de guide garde toujours un petit parfum d’héroïsme et de fierté qui interdit toute référence trop évidemment servile. Cependant, les clients satisfaits trouvaient toujours une manière de le récompenser en sus du tarif, sans l’humilier.

Laure, pendant cet enchaînement monotone de descentes faciles, ne montra aucun signe d’ennui ni de lassitude. Elle skiait avec élégance, sans effort apparent, sans hâte, sans hésitation sur l’itinéraire. Surtout, chacun de ses mouvements, comme chacune de ses poses quand elle s’arrêtait, était marqué par une grâce naturelle. Rémy pensait même, en la regardant : une autorité naturelle. Elle exerçait sur tout son corps et pour les moindres gestes une souveraineté absolue.

Enfin, vers seize heures, non sans avoir hésité, Rémy les dirigea vers La Pure Folie. La discothèque en plein air, située sur la crête qui domine Saint-Gervais et Megève, commençait à s’animer. La musique techno sortait des immenses baffles installés sur la terrasse. Les basses vibraient à fond. Les aigus semblaient assez puissants pour parcourir tout l’espace et atteindre, à travers l’air glacé, la pointe des Fiz, raide dans sa redingote grise, les sommets godronnés des Aravis, tapis dans la neige comme de gros chats, et jusqu’à la cime aristocratique et indignée du Mont-Blanc. Avec le soleil qui déclinait, les vallées apparaissaient saturées d’un air sale, obscurcies par les brumes marron de la pollution. Vu de La Pure Folie, le monde d’en haut semblait un univers à part, réservé à une élite, qui s’appropriait la beauté, pour la souiller.

Les coups sourds des percussions remuaient les tripes des danseurs. L’alcool les mettait en extase. L’ivresse prenait des allures de plénitude. Chaque participant se sentait envahi par une gratitude sans objet. Elle ne demandait pour s’épancher qu’une bouche offerte et des corps à étreindre. Dans la chaleur de la danse et dans une promiscuité que l’hostilité glacée du décor rendait plus désirable encore, les danseurs abandonnaient toutes leurs inhibitions et rien ne s’opposait à l’expression directe du désir. Voilà pourquoi Rémy, comme d’autres moniteurs mondains, concluait les journées de ski en emmenant ses clients dans cet endroit. Voilà aussi pourquoi, ce jour-là, il avait hésité à le faire.

Mais il n’avait pas eu à prendre la décision. C’était le groupe lui-même qui, en sortant du télésiège et en passant devant l’entrée de La Pure Folie, avait insisté pour y entrer. Rémy admira une fois de plus la puissance de métamorphose de ceux qu’il appelait les Parisiens. Un instant plus tôt, ils arboraient l’attirail et les postures de skieurs aguerris – surtout à l’arrêt, à vrai dire. Sitôt entrés dans la boîte, ils avaient l’aisance de noctambules – quoiqu’il fît encore grand jour.

Laure, avec son sourire énigmatique et sa démarche souple, se faufilait entre les danseurs. Sur une proposition du dénommé Jérôme, ils rejoignirent tous la piste en plein air où la foule était la plus déchaînée. Deux filles, sans doute payées par la direction, dansaient sur une table presque dévêtues. Laure, en avançant jusqu’à la terrasse, avait pris imperceptiblement un déhanchement souple qui l’avait fait passer de la marche à la danse. Les deux couples qui l’accompagnaient s’évertuaient à composer des figures de rock’n’roll et se cognaient aux autres danseurs sans la moindre gêne. Laure, elle, se conformait aux usages et dansait seule, ce qui soulagea Rémy. Il sentait qu’il devait à tout prix se garder de la toucher et cela le surprenait. D’ordinaire, dans cette bousculade, il se retrouvait assez vite au contact de sa compagne du jour. La proximité devenait naturelle et la violence de la musique absorbait et neutralisait la violence des désirs. En peu de temps, la pudeur était oubliée. Tous les gestes devenaient licites. Il n’était pas besoin d’être séduit pour étreindre. C’était tant mieux car d’ordinaire ses partenaires, malgré leurs efforts, n’exerçaient aucun attrait sur Rémy.

Avec Laure, au contraire, le désir était si puissant qu’il faisait obstacle à la libération bestiale que portaient en elles cette musique et cette promiscuité. Rémy, en dansant, respectait inconsciemment une distance, certes réduite, mais suffisante pour maintenir leurs corps séparés.

Cette attitude distante le mettait assez mal à l’aise. Il n’avait jamais l’occasion de danser seul et, lorsqu’il s’enlaçait à quelqu’un, ses mouvements ne lui appartenaient plus en propre. Cette fois, il se livrait dans toute sa vérité et se rendait compte à quel point il dansait mal. C’était du moins sa perception face à l’élégance et au naturel dont Laure faisait preuve.

En toutes circonstances, il y avait en elle un mélange de passivité et de contrôle. Passive, elle l’était au sens où elle ne semblait jamais prendre aucune part à la décision. Ce n’était pas elle qui avait conduit le groupe vers la discothèque ni choisi de se retrouver sur la piste de danse. En même temps, quoi qu’il pût lui arriver, elle dominait la situation. Sa danse était aussi précise et harmonieuse que son ski.

Face au désir qu’il sentait monter en lui, il choisit la pire solution et essaya de parler. Le niveau sonore était tel qu’il devait hurler et Laure ne l’entendait pas. Elle avança la tête sans cesser de danser. Un instant, ses cheveux, en se balançant, effleurèrent la joue de Rémy. Il se troubla et dut répéter sa question. Elle lui parut encore plus stupide et malvenue que la première fois.

— Combien de temps restez-vous à Megève ?

Jérôme avait décrété qu’ils devaient tous se tutoyer. Rémy avait eu du mal à s’y faire. Dans sa question, le « vous » pouvait être le signe de cette difficulté ou s’appliquer à tout le groupe.

Laure répondit d’un geste évasif de la main qui signifiait « toujours » ou « je ne sais pas » mais que Rémy interpréta comme « ne te préoccupe pas de ça ». Puis, tout aussitôt, elle se pencha vers lui et dit d’une voix remarquablement audible malgré le tumulte ambiant :

— J’aimerais faire une randonnée, demain.

— Une randonnée ?

— À ski.

— Dans la montagne ?

Rémy était consterné de poser des questions aussi bêtes et elle avait l’air un peu agacée aussi.

— C’est-à-dire, pas sur les pistes comme aujourd’hui ? précisa-t-il.

— Oui, une rando, quoi.

— Avec moi ? insista Rémy, heureux que dans la chaleur humaine de la terrasse il eût été impossible de voir qu’il avait rougi.

Laure hocha la tête.

— Je veux dire : avec les autres aussi ? ajouta-t-il.

Laure écarta les mains comme pour signifier que cela ne dépendait pas d’elle et surtout que cela n’avait aucune importance.

— Eh bien, avec plaisir. Je m’en occupe.

Rémy s’était emparé de cette proposition comme d’un cadeau précieux. Il passa le reste de la soirée à espérer que rien ne troublerait ce bonheur ni ne romprait le charme. Il prit garde à ne pas approcher de Laure. Entre eux, désormais, le regard était chargé d’un secret et d’une promesse.

Le dôme du Goûter était orange au couchant, avec des ombres mauves dans les combes, et le Mont-Blanc, à peine visible derrière l’aiguille de Bionnassay, était coiffé de mèches blanches par un vent d’altitude.

Ils partirent vers dix-huit heures, saisis par le froid et tout assourdis encore par la musique. Rémy reprit sa voiture au mont d’Arbois. Les deux couples l’avaient embrassé avec effusion mais il avait à peine approché ses lèvres des joues de Laure.

Ils étaient convenus de se téléphoner dans la soirée à propos de la randonnée du lendemain. »

Extraits

« Ainsi, se dit-il, je suis amoureux.

Nommer un mal, ce n’est pas en guérir mais c’est déjà apprendre à vivre avec lui. Par la suite, il ne pensa plus seulement à Laure mais à son amour, comme s’il se fût agi d’un être à part entière. Il le voyait grandir, prendre de la force et parfois s’assoupir. Il projetait sur lui ses douleurs et ses angoisses. Si bien qu’il put petit à petit reprendre pied dans la vie normale, indemne des maux dont était accablé son pauvre amour, qu’il retrouvait le soir en rentrant à la maison. » p. 70

« Si bien que se développait entre eux une forme particulière de relation. Elle était faite d’une grande proximité, d’une familiarité presque animale, de sueur et d’odeurs mêlées, de partage, d’émerveillement et de douleurs, de montées muettes et d’attention concentrée sur les gestes de la sécurité, l’observation du temps, la recherche de l’itinéraire. Ensuite venaient la faim, l’épuisement et, au repos, l’amour physique. Dans tous ces actes, leur intimité était complète et harmonieuse, Mais ensuite elle repartait et Rémy découvrait qu’ils ne s’étaient rien dit. » p. 107

« Il n’y avait pas de montagne plaisir mais seulement la montagne qui réservait, à sa discrétion, le plaisir et la douleur, le merveilleux et le drame, l’effort et le repos, la conscience et l’oubli. Rémy se voyait comme le serviteur de cette divinité aux multiples visages à laquelle la vie l’avait destiné.

Pour autant, il restait un rêveur et, quand il n’était pas en montagne, il continuait de passer ses soirées à laisser vagabonder son esprit, en regardant les programmes que la télévision lui proposait. Cependant, il fit aussi davantage d’efforts pour lire et rattrapa son retard sur les classiques. » p. 269

À propos de l’auteur

Jean-Christophe Rufin © Photo RTL

Jean-Christophe Rufin © Photo RTL

Jean-Christophe Rufin est né à Bourges en 1952. Fils unique, il est élevé par ses grands-parents, car son père est parti et sa mère travaille à Paris. Son grand-père, médecin et résistant, a été déporté deux ans à Buchenwald.

En 1977, après des études de médecine, il part comme coopérant en Tunisie et mène sa première mission humanitaire en Érythrée, ou il rencontre Azeb, qui deviendra sa deuxième femme. Diplômé de l’Institut d’études politiques, il devient, en 1986, conseiller du secrétaire d’État aux droits de l’homme et publie son premier livre, Le Piège humanitaire, un essai sur les enjeux politiques de l’action humanitaire. De 1991 à 1993, il est vice-président de Médecins sans Frontières (MSF). En 1993, il entre au ministère de la Défense comme conseiller spécialisé dans la réflexion stratégique sur les relations Nord-Sud. Il quitte ce poste en 1995 et devient administrateur de la Croix-Rouge française. En 1997, a 45 ans, il publie son premier roman, L’Abyssin, l’histoire d’une ambassade dépêchée par la cour du Négus d’Éthiopie auprès de Louis XIV. Goncourt du premier roman et prix Méditerranée, ce livre se vend à plus de 300 000 exemplaires et est traduit en 19 langues.

En 1999, Les Causes perdues, inspiré de sa mission humanitaire en Éthiopie, remporte le prix Interallié. En 2001, il reçoit le plus prestigieux des prix littéraires français, le Goncourt, pour son roman Rouge Brésil, un voyage de l’autre côté de l’Atlantique au temps des premières colonies françaises.

En 2003, il se lance avec bonheur dans le roman d’anticipation avec Globalia, qui raconte les aventure de Baïkal, jeune rebelle qui quitte les territoires sécurisés pour pénétrer dans la non-zone… Un 1984 revisité dénonçant le monde de conformiste, obsédé par sa sécurité, dans lequel nous vivons. Élu en 2008 à l’Académie française, il a aussi été maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de Paris et président d’Action contre la faim (ACF). Son récit Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi remporte le Prix Nomad 2013. Check-point reçoit le prix Grand Témoin en 2015. Suivront notamment Le Tour du monde du roi Zibeline (2017) et Les Sept Mariages d’Edgar et Ludmilla (2019). Son goût pour l’aventure et sa passion pour l’alpinisme forment la trame de Les Flammes de pierre (2021).

En parallèle de ses récompenses littéraires, Jean-Christophe Rufin est également titulaire de plusieurs distinctions. Il remporte le titre de Docteur honoris causa en 2006 et est également sacré Chevalier des Arts et des Lettres en 2003. En 2012 et 2013, il reçoit respectivement le titre de Commandeur de l’Ordre national du Lion du Sénégal, puis celui d’Officier de la Légion d’honneur. (Source: Académie Française / L’Internaute)

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags

#lesflammesdepierre #JeanChristopheRufin #editionsgallimard #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #montagne #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict