En deux mots

Entendant différentes versions de la rencontre de ses parents, un petit garçon s’amuse à jouer avec ces moments qui marquent un destin. Si le voisin qui s’installe avait été une voisine, s’il avait choisi une école d’ingénieurs plutôt qu’une école de commerce… Les différents scénarios nous sont livrés dans ce roman interactif.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Le roman des «si»

Si le voisin qui s’installe à côté avait été une voisine, si j’avais choisi une école d’ingénieurs plutôt qu’une école de commerce… Dans ce roman interactif, Pierre Raufast nous propose les différentes versions possibles et remporte haut la main la palme de l’originalité!

Il y a d’abord ce souvenir d’enfance. Quand le narrateur avait sept ans, la maison de ses voisins était mise en vente. L’occasion pour le petit garçon de rêver que les nouveaux propriétaires auraient un garçon de son âge avec lequel il pourrait jouer. Mais c’est une avocate plongée dans ses dossiers et soucieuse de son calme qui achète la maison et ne va pas tarder à prendre en grippe ce voisin bruyant.

Bien entendu, l’histoire aurait été très différente si le voisin avait été différent. Par exemple un homme sympathique et qui va se prendre d’affection pour son jeune voisin et lui ouvrir de nouveaux horizons. Alors, comme l’écrivain à la capacité de refaire son scénario et d’imaginer différentes histoires possibles, Pierre Raufast choisit de nous raconter ces deux histoires possibles. Fini le roman qui n’a qu’un seul fil conducteur; finie la «pelote narrative imaginée par l’écrivain et déroulée de façon linéaire par le lecteur». Place désormais au roman interactif, sorte de jeu de piste offert au lecteur, mais surtout réflexion ludique sur le roman, la fiction, les choix que nous faisons tout au long de notre vie et qui la façonne et la transforme, à l’image du scénario très changeant de la rencontre de ses parents. Ils s’amusent à modifier et embellir la chose à chaque que leur fils leur demande la «vraie version». Ce faisant, ils offrent à leur fils la liberté d’imaginer. Et il ne va pas se gêner!

Mais voici venu le moment de vous livrer le mode d’emploi de ces Embrouillaminis: vous pouvez décider de poursuivre votre lecture de façon linéaire ou suivre les instructions en fin de chapitre si vous préférez privilégier un scénario plutôt que l’autre. Vous pouvez aussi, et c’est ce qui fait tout le sel de ce livre, choisir d’abord une version puis le suivante. Ces nombreuses variantes de lecture ne rendent toutefois pour le critique pas la tâche facile: comment résumé l’histoire?

Disons simplement que l’enfant, puis l’adolescent va, suivant le cas, pouvoir suivre différentes filières scolaires, connaître ses premières expériences amoureuses et s’engager soit dans une école de commerce, soit dans une école d’ingénieurs. Côté cœur, l’option de s’installer avec sa copine puis fonder une famille a longtemps été prioritaire. Mais il va finalement choisir l’objection de conscience et travailler auprès d’une association ou encore de s’engager seize mois en entreprise à l’étranger (en lieu et place de son service militaire) et s’envoler pour le Mexique, où l’administration de la défense va finir par l’oublier. Découvrant la culture de l’Amérique centrale, il va également faire quelques belles rencontres qui vont à nouveau changer sa vie. Engagé comme effaroucheur à l’aéroport, il va passer ses soirées avec Salvador, Ruben, Flor, Ramirez ou encore Salina vont lui faire connaître des expériences inédites et le conduire, sous une forte drogue, à un jeu mortel. Arrêté, il va alors connaître la prison. «Quand je sortirai, je serai écrivain et je raconterai des histoires. Là, je pourrais imaginer les destins que je n’ai pas eus. Je pourrais vivre mille vies par procuration, je pourrais créer des alternatives et tester des mondes meilleurs. L’écriture, ce sont mes simulations numériques à la puissance cent, car seule l’imagination limite les univers possibles. Et puis un jour, peut-être, quand j’aurais suffisamment écrit, quand je ne distinguerai plus vraiment le réel de la fiction et que ma mémoire me jouera des tours, alors peut-être que ce jour-là je serai finalement en paix. Je confondrai mes livres et la réalité: je penserai que c’est dans un de mes romans que j’ai enterré une pute mexicaine, que j’ai volé des choses dans une galerie d’art, ou que j’ai piraté l’ordinateur d’une écrivaine. La réalité et la fiction se mélangeront dans un épais brouillard et je pourrai enfin m’endormir serein.»

Un projet mené de main de maître, avec cet humour qui a fait le succès de La fractale des raviolis et de La Baleine thébaïde, dont on retrouve du reste un morceau d’histoire dans ce nouveau roman, sorte d’autopromotion bienvenue. «Si vous refusez ce placement de produit honteux, indigne de l’intégrité littéraire de son éditeur, alors, à titre tout à fait exceptionnel, vous pouvez revenir sur votre choix, ce fameux matin où les oiseaux piaillaient dans les platanes. Rendez-vous au chapitre 43, page 270.»

Voilà sans aucun doute le roman le plus original et le plus ludique de cette année. À votre tour désormais de construire votre version!

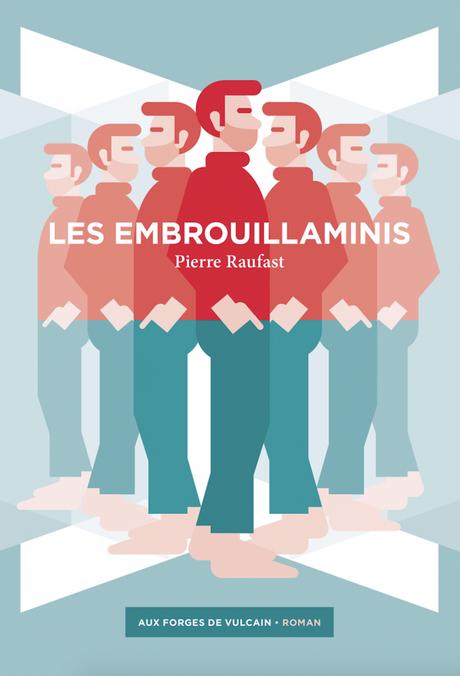

Les embrouillaminis

Pierre Raufast

Éditions Aux Forges de Vulcain

Roman

300 p., 20 €

EAN 9782373051063

Paru le 21/05/2021

Où?

Le roman est situé en France, principalement dans la vallée de Chantebrie, à Saint-Bourdasse-en-Brie. On y passe aussi par Coupiac, Chaudes-Aigues, Saint-Flour, Verdun ainsi qu’au Mexique, à El Sauz, Morelia et Mexico.

Quand?

L’action se déroule de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

«Aussi, en ce jour d’avril, quand cette voiture se gara en face du portail, j’étais collé contre la vitre, à observer le destin du monde. Deux personnes en descendirent, les visites commençaient. Cela remonte à loin et quand j’évoque ce passé, une brume enrobe mes souvenirs, l’essentiel est là, mais les détails m’échappent. Je ne me souviens plus du temps qu’il faisait ce matin-là. Je crois me souvenir qu’il faisait beau.»

S’il faisait beau, c’est une première histoire qui commence. Mais, si ça se trouve, il pleuvait. C’est une autre histoire qui commence. Pourtant, il n’y a qu’une histoire, qu’une vie, celle de Lorenzo, un jeune homme. Comme chacun d’entre nous, sa vie est une suite de choix. Quelles études faire? Où vivre? Avec qui vivre? Dans ce roman existentiel, mélancolique, inventif et émouvant, Pierre Raufast vous invite à vous perdre, comme son héros, dans la fantastique impossibilité de maîtriser nos choix et nos vies, dont pourtant nous rêvons de faire des destins.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Blog Cultur’elle (Caroline Doudet)

Europe 1 (Nicolas Carreau)

Blog Lily lit suivi d’un entretien avec l’auteur

Blog Mémo Émoi

Les premiers chapitres du livre

« Chapitre 1

Nous habitions au numéro 10 de la rue. Mon père, professeur d’histoire-géographie, était né à Toulon. Ma mère, d’origine madrilène, enseignait l’espagnol.

Je n’ai jamais trop compris comment ils s’étaient rencontrés. Quand je leur posais la question, ils se regardaient d’un air complice et me sortaient toujours une version différente. Une fois, ils étaient les deux nouveaux professeurs du lycée de la vallée de Chantebrie, l’autre fois, c’était à des cours de danse, une fois même, ils affirmèrent avoir fait connaissance à Madrid, dans un café où ma mère était serveuse.

Enfant, cette ribambelle d’histoires me plaisait et était devenue un jeu récurrent entre nous. Les dimanches soir de mélancolie, je réclamais à ma mère une nouvelle variante que j’épinglais quelque part dans le coin de mon cœur. Mais, en grandissant, j’arrivai à la conclusion qu’eux-mêmes ne se souvenaient plus de la vraie version, ou en avaient honte. Sinon, pourquoi tant de mystères ?

Un jour, bien des années plus tard, agacée par mon insistance, ma mère me répondit d’un ton froid que je ne lui connaissais pas : « Mais, au fond, Lorenzo, quelle importance ? Ce qui compte, c’est qu’un jour nous nous sommes rencontrés, que nous nous sommes aimés, et que tu sois né, non ? »

Ainsi réduisait-elle mon existence à la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. Les faits lui donnaient raison, mais j’eusse apprécié un conte plus étoffé, plus romanesque. Une vie ne se résume pas au tronc sec du dernier hiver, sans mémoire des feuilles du passé.

J’acquiesçai malgré tout ; ils avaient le droit d’avoir leur petit secret, mais longtemps cette phrase me hanta. Elle sous-entendait que nos vies se résumaient en quelques points de passage obligés. J’entendais ma mère décrire ainsi nos destinées : « Je suis née, je me suis mariée avec ton père, tu es né. Tu te marieras, tu auras un enfant, un jour je mourrai, puis viendra ton tour. » Deux existences condensées en moins de trente mots. Certes, les trous restent à combler mais, au fond, quelle importance, mon chéri ? Le principal est dit. Voici l’extrait sec. Triste synopsis minimaliste d’une vie qui gomme les rencontres annexes, les petites réussites sans lendemain, les voies sans issue, les infimes détails, les aléas sans conséquence. L’inquiétude du printemps 1986, cette bouteille qui réconcilia deux amis, la tuile envolée par cette nuit de fort mistral : tout ce qui fait le sel de nos petites vies. Seules les âmes fortes peuvent être ainsi comptables de leur vie.

Mais l’heure n’est plus à la philosophie ; il est temps de commencer ce récit par un de mes plus vieux souvenirs.

Nous habitions au numéro 10 de la rue, dans un lotissement de maisons mitoyennes à deux étages. Là-haut, les chambres. Au rez-de-chaussée, le salon, la cuisine et un bureau. Chaque maison avait son jardinet constitué d’une terre jaune de remblai où seuls quelques aromates habitués aux sols arides poussaient. Ma mère, cette magicienne, avait tout de même réussi à faire jaillir un mélange de fleurs champêtres le long du grillage délimitant notre jardin.

Les premières années, la maison mitoyenne était habitée par un vieux monsieur que l’on ne voyait jamais. Je n’ai pas vraiment de souvenirs de lui. Bien des années plus tard, mes parents m’apprirent qu’il avait été un écrivain assez connu dans les années 1950, mais que ses livres étaient désormais introuvables. Son œuvre maîtresse avait été une saga familiale en sept volumes sur l’histoire de la vallée. Qui se souvient de tout cela aujourd’hui ? Existe-t-il un paradis pour les personnages de fiction oubliés ? Une sorte de Champs Élysées où flotteraient les âmes vertueuses faites de lettres et de sueur ? À moins que nos bibliothèques ne soient qu’un vaste cimetière où reposent éternellement ces chimères littéraires.

Il mourut dans la plus grande discrétion et son fils mit sa demi-maison en vente. J’avais sept ans, et je me souviens que je fantasmais sur les futurs propriétaires. J’espérais une famille avec un garçon de mon âge avec qui je pourrais jouer aux cow-boys et aux Indiens. Et si c’était une fille ? Une chipie avec laquelle je serais obligé d’aller à l’école en lui tenant la main ? Je fronçais les sourcils : et si c’était un grand qui me volerait mes jouets ? Ou, au contraire, une mamie très gentille qui m’offrirait des bonbons ? Tout était possible, ce qui rendait l’attente encore plus délicieuse.

Aussi, en ce jour d’avril, quand cette voiture se gara en face du portail, j’étais collé contre la vitre, à observer le destin du monde. Deux personnes en descendirent, les visites commençaient.

Cela remonte à loin et, quand j’évoque ce passé, une brume enrobe mes souvenirs, l’essentiel est là, mais les détails m’échappent. Je ne me souviens plus du temps qu’il faisait ce matin-là.

Je crois me souvenir qu’il faisait beau. Dans ce cas, rendez-vous au chapitre 2.

Mais je me trompe certainement. Comment pourrais-je m’en souvenir ? Si ça se trouve, il pleuvait. Rendez-vous au chapitre 3.

Chapitre 2

Il faisait grand beau temps. Je m’en souviens, car la pelouse était verte et déjà drue pour la saison. Il ne manquait plus qu’un voisin de mon âge pour la transformer en mini-terrain de foot. En bordure du jardin, les bourgeons commençaient à pointer leur nez. Le soleil tapait sur les larges portes vitrées, ce qui donnait au salon une clarté incroyable. La veille, j’avais attrapé un nouveau papillon. C’était ma grande passion du moment. Je les cueillais délicatement par les ailes et les plongeais dans un bocal où se trouvait un coton imprégné de chloroforme. Une fois « endormis » (le mot pudique que mes parents utilisaient à la place de « morts »), je les scotchais dans un grand cahier à spirales.

Impatient, je sortis voir de plus près ce premier visiteur. J’avais pris ma collection sous le bras, comme le font les enfants, pressés de montrer leurs trésors aux nouveaux venus.

C’était une dame sans âge, grande, sèche, tout de noir vêtue. Elle me vit et se figea. Elle se retourna vers le propriétaire et dit, comme si je n’existais pas :

« J’aime bien le calme ; j’espère que les voisins n’ont pas d’enfants bruyants ?

— Rassurez-vous, dit le monsieur sans me regarder. C’est un couple d’enseignants tout à fait charmant, et ils n’ont qu’un seul enfant, qui est déjà au primaire. Mon père n’a jamais eu à se plaindre. C’est une famille très discrète. »

La dame fit la moue et pénétra dans la maison. J’entendis le claquement de ses talons sur le carrelage, puis la porte se referma.

Elle fut agréablement surprise par la luminosité du séjour. Elle imagina instantanément l’emplacement de son canapé, de son immense bibliothèque et de ses plantes vertes. L’étage lui convint aussi parfaitement : de quoi arranger une chambre d’amis et aménager un bureau où elle pourrait étudier ses dossiers. Madame A. était avocate et passait une grande partie de ses nuits à travailler ses plaidoiries. Elle ferma les yeux et évalua le silence des lieux. Visiblement satisfaite, elle posa deux ou trois questions d’usage et annonça qu’elle achetait la maison au prix demandé.

Je les vis remonter dans la voiture, sans un coup d’œil ni un au revoir pour ma petite personne. Je restai encore quelques minutes, mon grand cahier sous le bras, à regarder s’éloigner la voiture. Je n’avais jamais imaginé un tel scénario. Pour moi, il y avait toujours un enfant, gentil ou méchant, qui alimentait ma vision manichéenne du monde. C’était oublier que les adultes, aussi, peuvent être cruels.

Pendant toute mon enfance, madame A. fut une voisine détestable. À chaque fois que j’invitais des copains à la maison, elle se plaignait à mes parents : trop de bruits, trop d’agitation. Pour mes neuf ans, nous étions huit garçons et ma mère se disputa avec elle. C’était un mercredi après-midi ; nous avions improvisé un match de foot dans le jardin et la voisine était sortie furieuse. Elle préparait la défense d’une adolescente et nos cris compromettaient son sort. À l’entendre, nous serions tous responsables de sa condamnation à perpétuité. Ma mère avait argumenté ; des garçons de neuf ans ont besoin de bouger. L’avocate avait énuméré froidement les différents recours possibles face à cette situation qu’elle jugeait intolérable.

Au dîner, ma mère avait fustigé cette « vieille fille aigrie qui ne comprend rien aux enfants et à la vie ». Mon père, révolutionnaire dans ses tracts et utopiste de comptoir, ne bougea pas le petit doigt. Que faire face à une représentante du droit ? Mes parents renoncèrent à organiser d’autres anniversaires à la maison. Par extension, ils n’acceptèrent plus d’inviter des amis les mercredis ou les week-ends. Armée de son Dalloz, le Code civil rouge qu’elle brandissait en guise d’épée de Damoclès, elle devint un épouvantail à copains.

Roi sans amis dans son royaume : mes camarades se moquaient de moi. Lorenzo, pourquoi ne peut-on pas venir chez toi ? Tes parents sont-ils trop pauvres pour nous payer un goûter ? As-tu honte de ta chambre ? Je ne suis pas ton copain, tu n’as pas envie que je vienne ? Si tu ne m’invites pas, je ne t’invite pas.

Je tenais cette sorcière pour responsable de mon sort. À cause d’elle, j’appris la cruauté des enfants. Petit à petit, mes camarades de classe s’éloignèrent de moi. Me restaient mes papillons, mes jouets et mes livres, dans lesquels je m’immergeais avec délectation. Solitaire, je me créais des univers improbables où ma voisine subissait les dix plaies d’Égypte et bien plus encore.

Quand madame A. croisait mes parents, elle me vilipendait abondamment. Elle m’accusait d’avoir saccagé ses lauriers, d’avoir mis de la boue sur son paillasson, de ne pas être suffisamment poli avec la boulangère, et prédisait à mes parents la plus noire destinée pour moi : « Ce garnement finira en prison ! » Sur les lauriers et bien d’autres bêtises, elle avait raison, mais elle ne pouvait empêcher un enfant, esseulé par sa faute, de jouer les Zorro vengeurs. Quelque part, elle était responsable de mon indiscipline et de ma croisade. Le pâté de maisons était mon terrain de combat, le champ d’expérimentation de mes histoires imaginées dans mon lit. Notre grillage, la frontière entre le territoire des gentils et celui des méchants.

Heureusement, mes parents contrebalançaient cette ambiance délétère. Ils me nourrissaient de lectures et de jeux de société. Mon père, insatiable anarchiste éclairé, en profitait pour me parler des problèmes sociaux qui gangrenaient notre époque. Les parties de Monopoly étaient ponctuées de réflexions sur les bulles spéculatives. Il m’expliquait avec des mots très simples des concepts aussi compliqués que la liberté et le capitalisme. Il illustrait l’attrait pervers des dictatures au moyen de jeux de société.

De son côté, ma mère me parlait régulièrement espagnol, et grâce à elle je commençai ma sixième avec un niveau avancé. Elle me conseillait des livres et je fus un lecteur précoce, le chouchou de la bibliothécaire. C’était mon lot de consolation.

J’arrivai au lycée avec une solide culture générale. Bilingue, je lisais Gabriel García Márquez ou Jorge Luis Borges dans le texte. Je connaissais par cœur des tirades de Don Quichotte, ce qui impressionnait favorablement les filles de ma classe. Mais mon livre préféré restait Dune, un roman de science-fiction écrit par Frank Herbert. Il y avait dans cette épopée de l’Épice une dimension militaire et économique qui me fascinait. C’était un univers entier en six romans, dans lequel je me noyais avec volupté des soirées entières.

Curieux de tout, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, j’envisageai à peu près toutes les filières possibles sauf le droit. La figure de l’avocat, personnifiée par ma sinistre voisine, me rebutait.

Avec l’âge, j’appris à relativiser son comportement et m’en amusait. Avec plusieurs années de retard, je me vengeais de sa phonophobie en lui téléphonant en plein milieu de la nuit ou en déposant dans sa boîte aux lettres différentes fientes d’animaux ramassées spécialement pour elle. Je me souviens d’un jour où elle avait fait le tour du quartier avec une boîte en carton remplie de merde de chien. Elle montrait à tous les parents les abominations dont elle était victime, ne sachant pas s’il s’agissait d’une vengeance liée à un récent procès ou d’une blague potache d’un voisin. Finalement, ce n’était qu’une pauvre femme vivant dans un continuel climat d’insécurité et de stress. Ses nuits à potasser les dossiers la rendaient encore plus fatiguée, encore plus irascible. Quand je partais le matin, je la voyais tirer discrètement les rideaux pour contrôler les allées et venues dans la rue. Elle devenait paranoïaque.

Pendant les années lycée, mon père entra dans sa phase « uchronie ». La droite avait gagné les élections et, avec la cohabitation, les années socialistes n’étaient plus que l’ombre d’elles-mêmes. À table, il aimait refaire l’histoire à partir d’hypothèses politiques fictives. Il lançait des débats stériles : « Et si Mitterrand avait été élu dès 1974 ? Vous vous rendez compte de là où on en serait aujourd’hui ? », ou bien : « Et si la crise de Cuba avait abouti à une troisième guerre mondiale ? »

Ma mère levait les yeux au ciel. « Si ma tante en avait, ça serait mon oncle ! » Cette expression me faisait rire, mais mon père gardait son sérieux. Avec l’âge il devenait une sorte de militant virtuel, délaissant les événements politiques actuels pour s’intéresser à ceux qui auraient pu se produire. Ma mère lui reprochait de vivre au subjonctif, dans des mondes parallèles qu’il modelait. Il la reprenait en levant l’index bien haut : « Parallèles, mais justes et égalitaires. » Mon père aurait dû être écrivain pour façonner son monde d’encre et de feuilles.

L’année du baccalauréat, je n’avais toujours pas la moindre idée du métier que je voulais exercer. Je m’intéressais à tout, donc à rien en particulier. Ma mère me conseilla d’intégrer une école de commerce. Là-bas, je continuerais les mathématiques, la finance, l’histoire économique, les langues vivantes ; une bonne filière pour repousser de quelques années mon choix d’orientation.

Je suivis sa recommandation et passai deux difficiles années en classe préparatoire, où mes seules pauses consistaient à lire et relire inlassablement les six tomes de Dune. En 1993, j’intégrai une école de commerce en région parisienne et me retrouvai avec une faune bien différente de celle que j’imaginais. Il y avait pas mal de requins, des jeunes gens, souvent issus de milieux favorisés, qui n’avaient qu’une seule ambition : dominer le monde. Être les rois de la finance, reprendre des entreprises, fermer les usines en France pour les rouvrir en Chine, inventer des besoins futiles, jouer sur nos peurs primaires, développer le consumérisme pour mieux vendre, encore et encore. L’objectif n’était pas de devenir riche, mais d’être le plus riche.

Moi qui adorais le réalisme magique de la littérature sud-américaine, moi qui vénérais l’idéalisme dérisoire de don Quichotte, je me retrouvai d’un coup dans le grand bain du pragmatisme financier. Produire plus pour s’enrichir davantage. Quand je racontais tout cela à mon père, il jubilait. Enfin, je lui donnais raison et prouvais la décadence de notre civilisation : « L’argent pourrit tout, il faudrait revenir à des valeurs humanistes plus fondamentales. Si en 1945, Churchill n’avait pas… » Ma mère levait les yeux au ciel et changeait de pièce.

Mais, même dans une fourmilière, on trouve toujours des exceptions, des fourmis à cinq pattes. Claire, une petite brune pétillante, partageait peu ou prou ma vision du monde. Bretonne, elle avait grandi dans un village où les hommes étaient marins ou éleveurs de cochons. Elle aimait bien les crêpes au chocolat, le vin blanc, les recueils de poésie, l’écologie, les discussions autour d’une tisane, les caresses de mes doigts dans son dos. Plus tard, elle voulait travailler aux ressources humaines pour aider les gens à s’épanouir. Elle pensait que le monde de l’entreprise était déjà bien trop cruel et qu’il fallait rajouter une pincée d’humanité dans les rouages. Contrairement à mon père, elle ne refusait pas le système en bloc ; comme don Quichotte, elle espérait toujours trouver un gramme de compassion dans une place boursière. J’aimais sa sensibilité autant que son corps et nous savourions ce délicieux début de relation, plein d’élans amoureux et d’illusions. Je l’appelais « ma princesse ».

En cours, je m’asseyais souvent un ou deux rangs derrière elle, pour le plaisir de la regarder. Ignorant tout du cours soporifique, je laissais mon esprit s’égarer et me demandais sans cesse comment notre relation évoluerait. Où et avec qui serai-je dans dix ans ? Avec elle ? Avec une autre ? Serons-nous mariés ? Aurons-nous un jour des enfants ? Un ? Deux ? Trois ? J’aimais entrevoir tous ces futurs possibles. Finalement, j’avais hérité de mon père cette passion pour les mondes hypothétiques. J’étais le cancre de Prévert qui alimente ses rêveries par l’oiseau de son cœur.

En 1995, je découvris le jeu vidéo Dune II. J’achetai à cette occasion mon premier ordinateur, pour retrouver les héros de ma saga préférée. Je passais des nuits à jouer, à faire fructifier mes stocks d’Épice et à me créer une double vie numérique. Cet univers virtuel m’éloignait de la froide réalité de mon école. Pourtant ce monde fantastique rempli de meurtriers, d’arrivistes et de coup bas n’était pas meilleur que le monde réel, mais j’avais l’impression d’avoir un réel pouvoir sur lui, une meilleure emprise sur les choses.

En dernière année, je me spécialisai en simulation financière, seule option possible pour échapper à la folie esclavagiste de l’économie moderne. Protégé derrière mon ordinateur, je modélisais le monde boursier et imaginais les évolutions à venir. J’étais curieusement moins intéressé par l’appât du gain que par cette promesse numérique de prédire les choses. Je ne vendrais pas l’Épice, mais prédirais les volumes. Je serais le nouveau Nostradamus en costume-cravate.

En cours, nous apprenions à jouer avec les paramètres, à répondre aux questions des mercenaires. Quelque part, cela me plaçait au-dessus d’eux : « Le cours de l’action va-t-il chuter ? » ; « Si la société perd un gros contrat, quel en sera l’impact boursier ? » : « Et si la banque centrale remonte son taux directeur ? » Je jonglais avec les hypothèses et domptais à mon tour le subjonctif paternel. Je voulais modéliser le monde, canaliser les si pour mieux les comprendre, rendre prévisible le risque aléatoire. Dans un autre monde, j’aurais pu devenir météorologue pour prédire le temps du lendemain, les ouragans et les cyclones.

J’expliquais à Claire ma passion : « Le mot si n’a que deux lettres : il serait dommage de se laisser mener par le bout du nez par un si petit mot. » Elle me répondait par des baisers et, une fois repu, je m’allongeais sur le dos et rêvais de maîtriser cette danse du chaos, ce tango imprévisible qui façonne le futur.

Ainsi s’illusionnent les jeunes diplômés.

Rendez-vous au chapitre 4.

Chapitre 3

Je crois me souvenir qu’il pleuvait depuis au moins une semaine. De ces giboulées de mars qui jouent les prolongations. La pelouse était dans un état catastrophique, l’herbe était soit trop haute, soit remplacée par une boue gorgée d’eau. Je me disais que si un voisin de mon âge arrivait, on ne pourrait pas jouer au foot avant l’été. Il n’était que 11 heures du matin, mais les nuages gris donnaient une ambiance crépusculaire – si bien que nous gardions les lampes allumées toute la journée pour augmenter la clarté.

Je mis mes bottes, mon imperméable à capuche et sortis en vitesse pour voir de plus près cette première visiteuse. C’était une dame sans âge, grande, sèche, tout de noir vêtue. Elle pencha son parapluie et m’observa avec méfiance. Elle se retourna vers le propriétaire et dit, comme si je n’existais pas :

« Je ne supporte pas le bruit. C’est bien dommage de voir que les voisins ont des gamins.

— Rassurez-vous, dit le monsieur en me regardant, c’est un couple d’enseignants tout à fait charmant et ils n’ont qu’un seul enfant. Mon père n’a jamais eu à se plaindre. C’est une famille très discrète. »

La dame fit la moue, me dévisagea et mit le pied dans une flaque formée au pied du perron. Son talon s’enfonça de quelques centimètres. Elle jura, j’éclatai de rire. Elle me lança un regard noir, ressortit sa chaussure toute maculée de boue et entra dans la maison sans même s’essuyer sur le paillasson. L’homme alluma le plafonnier et une lumière blafarde s’écrasa sur les murs vides. Elle secoua la tête.

« J’ai besoin de clarté. Je ne pourrais jamais vivre dans une telle caverne.

— Le temps n’est pas idéal. Normalement le séjour est très lumineux. Je vous propose de monter voir les chambres.

— Ce n’est pas la peine.

— Voulez-vous repasser quand il fera meilleur ? »

Elle lui décocha un regard agacé : « Je cherche une maison plus claire et surtout sans voisinage. Vous comprenez, je travaille beaucoup chez moi et j’ai besoin d’un calme absolu. » Il voulut dire que son père, lui aussi, avait besoin de silence quand il écrivait. Mais la femme avait l’air déterminée alors il haussa les épaules et la raccompagna vers la porte.

Une semaine plus tard, le fils revint accompagné par un homme d’une cinquantaine d’années. Il ne pleuvait plus et le visiteur commença par inspecter le jardin. Je courus dans le jardin pour me poster à quelques mètres du grillage. Il tourna la tête et m’apostropha.

« Alors jeune homme, comment tu t’appelles ?

— Lorenzo, monsieur.

— Et dis-moi, Lorenzo, comment est le jardin ? »

Je le regardai sans trop comprendre la question.

« Y a-t-il des insectes ? Des mantes religieuses ? Des papillons ? Est-ce qu’il y a beaucoup de vers de terre ? »

Le propriétaire voulut répondre, mais l’homme lui fit un clin d’œil. Je m’avançai d’un pas et marmonnai tout en tripotant mes mains :

« Des papillons, oui, et des fois il y a des sauterelles, monsieur.

— Des vertes ou des marron ? »

Je haussai les épaules. Il s’approcha de moi et s’accroupit.

« Ce n’est pas pareil, tu sais. Je parie qu’ici ce sont des criquets. Les sauterelles préfèrent la campagne, car elles sont omnivores. Les criquets sont herbivores, c’est parfait pour les petits jardins comme le tien. »

À cette époque, je collectionnais les papillons. Je les cueillais délicatement par les ailes et les plongeais dans un bocal où se trouvait un coton, imprégné de chloroforme par mon père. Une fois « endormis » (le mot pudique que mes parents utilisaient à la place de « morts »), je les scotchais dans un grand cahier à spirales.

« J’ai une grande collection de papillons dans un cahier, vous voulez la voir ? »

L’homme rit.

« Pas tout de suite, bonhomme. Je dois d’abord visiter la maison pour savoir si elle me plaît. »

Ils entrèrent dans la maison et je me mis à chercher des criquets dans l’herbe. Il était encore trop tôt dans la saison, mais je trouvai quand même un énorme escargot caché sous une feuille. Tout fier, je me campai devant le grillage pour exhiber ma merveille. Les deux hommes sortirent quelques minutes plus tard et se serrèrent la main. Je restai à les regarder, à l’écart, n’osant pas montrer ma trouvaille à l’inconnu. Ils parlèrent quelques minutes, puis se dirigèrent vers le portail. Au moment de partir, l’homme se tourna vers moi. « Je vais bientôt revenir, j’espère que tu me montreras ta collection de papillons. »

Sans un mot, je lui tendis mon escargot. Il le prit et l’observa. « Je vais le remettre dans l’herbe. Ce serait dommage que, ce soir, il ne puisse pas dormir chez son papa et sa maman. »

Voilà ma première rencontre avec monsieur B., ingénieur des Arts et Métiers, qui allait devenir mon mentor durant plusieurs années.

Monsieur B. travaillait à la centrale hydroélectrique de la vallée. Le week-end, quand il jardinait, et que je n’invitais pas de copains à la maison, je m’empressais de le rejoindre. On passait alors de longues heures à faire des expériences. Il m’apprit à mesurer la valeur de pi avec les troncs d’arbres et une simple ficelle. On construisit des mini-éoliennes avec des bouchons de liège et des dynamos de vélos. Il m’expliqua les rudiments de l’électronique en démontant de vieux appareils. Il m’aida à enrichir ma collection de papillons en m’emmenant promener dans les collines.

Je traversai l’école primaire d’un souffle exalté. Tout était prétexte aux mesures, aux expériences, au bricolage, à l’observation du monde. Je découvrais l’infini pour y déposer des mots d’enfant. Monsieur B., émerveillé, battait des mains et me racontait les étoiles.

Mes parents voyaient d’un bon œil l’influence de ce voisin, devenu un ami de la famille. Le samedi soir, il dînait avec nous et quand je montais me coucher, je les entendais jouer aux cartes et rire jusqu’à fort tard. Il était barbu, monsieur B., et j’ai en mémoire ce collier poivre et sel déformé par un sempiternel sourire.

Au collège, l’apprentissage devint plus théorique et il insista pour relire mes devoirs de mathématiques et m’enseigna des notions plus complexes. « La connaissance est liberté. Sors des quatre murs de la prison où le système veut t’enfermer. Ouvre toujours tes yeux et tes oreilles ! Sois un observateur attentif du monde. » Il me dévoila la beauté des équations différentielles bien avant l’heure. J’aimais mettre le monde en équation et m’étonner que cela colle parfaitement. Mes copains me regardaient, incrédules, préférer ces charabias à un après-midi de foot. Je délaissais un peu le français, un peu l’histoire-géo, ne gardais une moyenne excellente qu’en espagnol grâce à ma mère. C’est lui qui m’initia aux jeux vidéo, avec Zork, un jeu minimaliste où je me perdais mille fois dans de délicieuses ramifications narratives.

À cette époque, mon père était englué dans d’éternelles rengaines politiques. Il rabâchait sans cesse de vieilles histoires, refaisait le monde à sa façon en imaginant des issues possibles à des situations inventées. Monsieur B. s’en amusait : « Finalement, la politique ressemble aux sciences physiques : vous imaginez des mondes idéaux, vous explorez des variantes infinies de modèles économiques, sans jamais rien faire de concret. Vous êtes de vrais théoriciens ! » Ma mère éclatait de rire et mon père revêtait son sourire gêné.

Et puis un printemps, j’avais quatorze ans, monsieur B. nous annonça qu’il était muté dans une autre ville, à l’autre bout de la France, dans un autre univers. C’était une promotion, il y serait directeur d’une centrale hydraulique. « Mais pourquoi ne pas être directeur de celle de la vallée ? » Il m’expliqua que cela ne fonctionnait pas ainsi et que, pour pouvoir évoluer, il fallait bouger. « Augmenter l’entropie du système pour ne pas qu’il se relâche » : son clin d’œil humoristique ne suffit pas à me consoler. À l’âge où d’autres vivaient leur premier chagrin d’amour, j’expérimentai un grand vide, une tristesse de tout autre nature.

Ses anecdotes, ses expériences, ses sollicitations me manquèrent. Seul, il est beaucoup plus ardu de se motiver. Je perdis progressivement mon avance et m’intéressai mollement à d’autres choses. Mon père, plongé dans ses journaux politiques, ne levait le nez que pour me faire réciter mes leçons d’histoire-géographie, et encore, en rajoutant son grain de sel sur le dessous supposé des cartes. Ma mère profita de mes errances pour revenir à l’assaut avec ses romans espagnols. Je lus sans déplaisir Don Quichotte, mais n’insistais pas au-delà. La lecture comblait mon besoin d’imaginaire, mais n’arrivait pas à satisfaire ma soif de possibles, des hypothèses et des expériences qui les valident. Les romans n’ont qu’un seul fil conducteur ; ce n’est qu’une pelote narrative imaginée par l’écrivain et déroulée de façon linéaire par le lecteur. Une simple vision statique du monde, là où monsieur B. m’avait fait entrevoir la dynamique de systèmes bien plus complexes.

Pour combler ce vide, je m’investis dans les jeux vidéo. C’était l’époque des premières consoles de jeux. J’adorais l’idée de refaire dix, vingt, cinquante fois la même partie et de constater que les monstres optaient chaque fois pour des comportements différents. Chaque partie était unique tout en obéissant aux mêmes schémas. Voilà ce qu’il manquait aux livres ! En vérité, la composante aléatoire des monstres renouvelait le plaisir, mais n’apportait pas grand-chose au dénouement. Je finissais toujours par affronter le boss à la fin des premiers niveaux, puis je perdais systématiquement par manque de temps. Cela ne m’empêchait pas d’essayer encore et encore, tel Sisyphe poussant son rocher inlassablement au sommet de sa montagne.

J’initiais mon père à Populous, un jeu vidéo où nous incarnions un dieu chargé de l’évolution d’une civilisation. C’était l’occasion rêvée de mettre en pratique ses théories humanistes et anticapitalistes. Il n’en fut rien. Il se contenta de regarder, hébété, les petits personnages bouger au gré de mes mouvements de souris tout en répétant « C’est incroyable ce que l’on fait aujourd’hui ». Il m’incita à bâtir des républiques démocratiques qui n’avançaient pas. Nous étions encore à l’âge de pierre quand des dictatures armées nous envahissaient. Mon père s’agaça de cette vision voltairienne de l’homme et fustigea les producteurs américains du jeu.

À la place de monsieur B., un jeune couple et leur bébé s’installèrent dans la maison mitoyenne. Au début, j’entendais les pleurs de la petite fille la nuit. Puis la situation se normalisa et ce ne fut que des bonjours et bonsoirs polis quand on se croisait.

Pendant les années lycée, mon père se noya dans sa phase « uchronie ». Il aimait à refaire l’histoire à partir d’hypothèses politiques fictives. Il aimait lancer des débats stériles, du style : « Et si Mitterrand avait été élu dès 1974 ? Vous vous rendez compte de là où on en serait aujourd’hui ? », ou bien : « Et si la crise de Cuba avait abouti à une troisième guerre mondiale ? »

Ma mère levait les yeux au ciel. « Avec des si, on mettrait Paris en bouteille ! » Cette expression me faisait rire, mais mon père gardait son sérieux. Avec l’âge il devenait une sorte de militant virtuel, délaissant les événements politiques actuels pour s’intéresser à ceux qui auraient pu se produire. Ma mère lui reprochait de vivre au subjonctif, dans des mondes parallèles qu’il modelait. Il la reprenait en levant l’index bien haut : « Parallèles, mais justes et égalitaires. » Mon père aurait dû être écrivain pour façonner son monde d’encre et de feuilles.

En terminale, j’étais un élève normal, pas forcément excellent, mais pas ridicule non plus. J’avais gardé de mon compagnonnage avec monsieur B. un certain goût pour le questionnement, la curiosité et les sciences. Longtemps je me suis demandé quelle aurait été ma scolarité au lycée si monsieur B. n’était pas parti. Aurais-je gardé autant d’avance en mathématiques ? Aurais-je été en tête de classe ? Aurais-je passé moins de temps sur les jeux vidéo ? Nous avions gardé contact. Au début, je lui écrivais presque toutes les semaines pour lui expliquer mes avancées. Mais, les années passant, je ne prenais plus le temps. Trop de choses futiles à faire, pas assez de choses à raconter. J’enfilais excuse sur excuse pour limiter ma correspondance à une ou deux lettres par an.

Mon orientation se fit naturellement ; je m’inscris en classe préparatoire scientifique, comme un bon tiers de mes camarades. Cette idée me plaisait bien : je voulais développer des jeux vidéo, et devenir ingénieur était la voie royale pour décrocher un emploi dans ce secteur. Deux ans plus tard, j’intégrai, par le hasard du classement d’un concours, une école d’ingénieur en mécanique. Domaine a priori loin des jeux vidéo, mais mes parents me pressèrent d’accepter, ce que je fis.

Un peu paumé dans une filière que je n’avais pas choisie, je passais ma première année à décompresser. Beaucoup de bières, des soirées entre potes et des séances de cinéma. Je profitais d’une nouvelle liberté, loin de la vallée de Chantebrie. À cette époque, je passais des nuits entières sur le jeu vidéo Dune II, inspiré de mon roman préféré. Un jeu mélangeant aventures et stratégie dans lequel il fallait équilibrer les conquêtes militaires et économiques. Nous étions tout un groupe de passionnés et nous comparions l’avancée de nos quêtes.

Et puis un soir, lors d’une fête moins arrosée que les autres, je discutai avec Camille, une grande perche blonde qui avait atterri là par tacite validation parentale d’un brillant parcours scolaire. Comme moi, elle n’avait aucun attrait pour la mécanique, mais elle suivait les cours avec application, comme elle l’avait toujours fait. Elle s’acharnait à peaufiner ses devoirs, sachant très bien que jamais elle ne mettrait ces nouvelles compétences en application. Elle se destinait à la gestion de projet, terme vague qui couvrait un ensemble d’activités supposées moins techniques que les autres. Jouet du classement d’un concours national, elle s’adaptait tant bien que mal. Un demi-point en plus et elle aurait atterri dans une école de chimie. Un demi-point en moins, elle se serait retrouvée spécialisée en génie civil.

Pourtant, au lycée, Camille voulait devenir aide-soignante ; son rêve était d’aider les personnes âgées. Mais ses parents avaient jugé qu’avec ses résultats scolaires elle pouvait gagner davantage. Alors elle avait suivi une filière scientifique et passé le concours. De toute façon, à dix-huit ans, est-on vraiment capable de savoir ce que l’on veut ? C’était la thèse de son père. Il était expert-comptable, mais rabâchait sans arrêt qu’il aurait voulu faire marin. C’était davantage une posture qu’une véritable réflexion sur sa vie, car, dans ce cas-là, pourquoi n’avait-il pas écouté les aspirations de sa fille ?

Un soir de fin de première année, elle devint « ma princesse », surnom qui lui resta. En deuxième année, je déménageai dans son studio à quelques rues de l’école. Nous faisions l’amour régulièrement, avec cette prescience de savoir que ce n’était que le début d’une grande aventure. Le diplôme en poche, nous irions travailler en région parisienne comme la majorité des couples d’ingénieurs. Trois ans plus tard, nous nous marierions et aurions un ou deux enfants en fonction du logement que nous aurons pu nous payer. Dix ans plus tard, une chance sur deux d’être divorcés.

Dans n’importe quel jeu vidéo, j’aurais trouvé ce scénario trop linéaire, trop convenu. Mais c’était ma vie et je n’avais, comme la plupart des gens, aucun regard objectif dessus. Je découvrais pas à pas toutes les étapes d’un sentier mille fois foulé. Nos ancêtres ont beau avoir poli, vie après vie, les marches du destin, nous les gravissons en fiers conquérants, sourds à leurs conseils, aveugles à leur sort.

En troisième année, je choisis un stage à la centrale hydroélectrique de la vallée de Chantebrie afin de me rapprocher de mes parents. Le sujet était intéressant : modéliser la résistance mécanique des pales en rotation. Le premier jour, je demandai à mes nouveaux collègues s’ils avaient connu monsieur B. La plupart d’entre eux s’en souvenaient encore très bien. Dans la salle de repos, les dessins familiaux des employés étaient punaisés sur un grand tableau en liège. Au milieu, j’en reconnus deux que je lui avais offerts vers l’âge de dix ans. L’un représentait une fusée, une usine et un grand monsieur. L’autre, les trajectoires d’un papillon cherchant à éviter le filet d’un petit garçon. Ce fut comme deux petites aiguilles plantées dans mon cœur. C’était un peu grâce à lui que j’étais là, et pourtant cela faisait des années que je n’avais pas pris de ses nouvelles. Était-il toujours directeur ou était-il à la retraite ?

Je passai ces cinq mois à travailler sur ma modélisation. Les soirées, je continuais l’extraction de l’Épice dans Dune. J’étais désormais à un niveau avancé du jeu vidéo et ne pouvais plus m’arrêter.

La journée, je lançais mes modélisations numériques. Je les tordais dans tous les sens, jouais sur plusieurs scénarios : toute cette combinatoire des possibles me fascinait. À partir de quelle valeur les pales se brisent-elles ? À quelle vitesse minimale la turbine s’arrête ? J’exécutais un tas de combinaisons. J’aimais ces univers virtuels qui n’existaient que dans ma tête et prenaient vie dans cet ordinateur. J’étais devenu le dieu Populous de cette centrale. Je pouvais la faire exploser numériquement en un clic de souris. Les enchaînements de causes racines me fascinaient, tous ces arbres de décisions qui exploraient l’infinité potentielle d’un simple modèle.

Alors que ma vie semblait linéaire, préformatée, mon imagination et mon intellect naviguaient dans des myriades multicolores de mondes parallèles. J’avais trouvé ma voie : la simulation numérique et l’accès à des royaumes virtuels infinis.

Ainsi rêvent les jeunes ingénieurs.

J’eus soudainement envie de remercier monsieur B. de m’avoir orienté vers cette filière scientifique. Ce stage, à la centrale où il avait travaillé, était une superbe occasion de le faire. Rendez-vous au chapitre 53.

Puis je me dis qu’après son départ j’avais pas mal végété. Sans doute serait-il déçu de mon parcours scolaire, lui qui voyait de grandes choses en moi. Et puis, à quoi bon remuer le passé ? Je laissai tomber cette idée. Rendez-vous au chapitre 4.

Chapitre 4

Le 10 juin 1996, mes parents assistèrent à la cérémonie de remise de diplôme avec cette fierté non dissimulée de voir leur enfant correctement armé pour affronter la vie. Mon père, dans une retenue tout en pudeur, mélange d’une méfiance viscérale envers les élites et d’une satisfaction paternelle. Ma mère, tout en exubérance latine, me serrant dans ses bras et parlant à mon amie presque comme à une belle-fille.

Pour nous, l’avenir s’annonçait sous les meilleurs auspices. J’étais désormais sur les rails de la vie et je n’avais qu’à poursuivre mon petit bonhomme de chemin comme mes parents l’avaient fait vingt-cinq ans auparavant en épousant leur carrière de fonctionnaire. Nous allions chercher du travail en région parisienne et, une fois installés, rien ne pourrait nous faire dérailler.

Ne restait que la question du service militaire. En février de cette année, Jacques Chirac venait d’annoncer la professionnalisation des armées, mais les garçons nés avant 1979 devaient tout de même remplir leurs obligations militaires. Nous étions pratiquement la dernière génération à partir sous les drapeaux et la plupart de mes camarades de promotion cherchaient une excuse pour se dérober. Les dispenses s’obtenaient de plus en plus facilement. Il suffisait de négocier avec le médecin, d’arguer d’un emploi en CDI, de prolonger les études d’une ou deux années pour être réformé.

La question m’effleura. J’avais déjà reçu une offre d’emploi qui ne m’intéressait guère, mais j’aurais pu m’en servir pour éviter ces dix mois sous les drapeaux. J’hésitais. Et puis un drame mit fin à cette indécision.

Comme chaque soir, j’allumai mon ordinateur pour jouer à Dune. Mais cette fois-ci il ne démarra pas, le disque dur était foutu, cramé. Toute ma progression au jeu était perdue, des centaines d’heures de ma vie virtuelle étaient coincées dans cet amas de ferraille inutilisable. Fou de rage, je réinstallai tout et repris ma quête de zéro. Je fus tenté de prendre les mêmes décisions qu’un an plus tôt, mais, pour une raison inexpliquée, je changeai. La trajectoire qui se dessina fut infiniment plus prometteuse. Je collectai plus d’Épice en moins de temps. J’avais dévié un peu de ma route, par hasard, et les effets furent radicalement différents.

Je passai les trois heures de mon voyage en train à méditer cette expérience. Et si profitais de cette année de transition pour faire un pas de côté ? Et si j’ouvrais une parenthèse pour tenter autre chose ? Je ne risquais rien : au pire, je pourrais reprendre ma vie comme on reprend une ancienne partie sauvegardée. Le nez contre la vitre, je sentis les vibrations secouer mes convictions. Les champs, les prés et les villages défilaient. Hypnotique spectacle, semblable à une vie déroulée en accéléré. Les trajets en train ont toujours facilité chez moi l’introspection. Jusqu’à présent, ma vie n’avait été qu’un long chemin rectiligne, tracé par le cocon familial. J’étais allé d’une gare à l’autre sans même y penser. Je pressentis que cette année d’interlude pouvait m’ouvrir des perspectives inédites ; le train déraillerait pour m’emmener de l’autre côté du miroir.

J’en parlai à ma princesse, qui fut réfractaire à cette idée. Pourquoi changer de plan ? Pourquoi risquer quelque chose ? Elle préférait répondre à son destin et commencer le prochain chapitre de sa vie, pressée d’atteindre celui où notre premier enfant naîtrait. Elle évita la discussion comme d’autres éteignent la radio pour s’épargner les mauvaises nouvelles.

Pendant mon footing, je repensai à Paul, personnage obsédant de Dune. Jessica, sa mère, était génétiquement programmée pour n’engendrer que des filles. En le mettant au monde, elle avait désobéi, mais elle avait permis à son enfant d’avoir un destin extraordinaire. Je n’étais pas si pressé que ça de travailler dans un bureau à la Défense. Et si, moi aussi, j’allais chercher l’Épice de ma vie ? Et si je modifiais un peu les conditions initiales de mon logiciel ? Comme ça, pour voir, pour jouer ? Après tout, n’était-ce pas ce que je savais faire ?

Ma mère fut surprise, mais ravie de ma décision. Elle m’incita à voyager. À l’époque, on pouvait remplacer le service militaire par un service civil à l’étranger. L’idée était de trouver une entreprise qui veuille bien vous envoyer dans un pays où elle avait une filiale pour y travailler seize mois. C’était gagnant-gagnant, la société bénéficiait d’aides fiscales et le jeune diplômé trouvait une première expérience internationale tous frais payés. Elle s’activa et dénicha par son réseau hispanophone une copine dont le frère travaillait au Mexique. Il pouvait me pistonner pour entrer à l’aéroport d’El Sauz, dans l’État de Chihuahua. En tant qu’informaticien, il m’avait assuré que j’aurais une mission intéressante. Ma mère était enthousiaste : « Va découvrir le vaste monde, mon fils ! Tu vas rester les quarante prochaines années le cul vissé à une chaise. Profite de cette opportunité ! En plus, le Mexique, c’est un pays génial, celui d’Octavio Paz… »

Mon père, toujours branché dans ses trips philosophico-gauchistes, ne comprenait pas mon envie de faire le service militaire. Si je ne voulais pas travailler immédiatement, ce qu’il comprenait, pourquoi ne pas être objecteur de conscience et m’engager dans une cause humanitaire ? « Tu auras tout le temps de travailler pour un patron. Profite de ta jeunesse pour donner un peu de sens à ta vie, tu n’en auras pas toujours l’occasion. » Il proposa de me mettre en relation avec ses amis d’associations culturelles, qui regorgeaient de bons plans humanitaires.

Ma copine réfutait en bloc cette histoire de service national. Pourquoi repousser l’entrée dans la vie active ? Ensemble, ce serait plus simple de trouver deux boulots dans la même ville et d’emménager dans un appartement à nous. Je lui parlai de Paul et de la quête de l’Épice. Elle n’adhéra pas à ma théorie, mais concéda, en désespoir de cause, que le service militaire classique était son option préférée. Elle cherchait déjà du boulot en région parisienne et m’encouragea à postuler pour n’importe quel régiment de n’importe quelle armée, marine, terre, air, gendarmerie, pourvu que je sois à moins de trente kilomètres d’elle. Quand je lui disais que jouer au simple soldat pendant dix mois n’était pas une perspective enthousiasmante, elle balayait mes réticences d’un revers de la main :

« Faut savoir ce que tu veux ! Et puis tu dormiras chez nous, … »

Extraits

« Quand je sortirai, je serai écrivain et je raconterai des histoires. Là, je pourrais imaginer les destins que je n’ai pas eus. Je pourrais vivre mille vies par procuration, je pourrais créer des alternatives et tester des mondes meilleurs. L’écriture, ce sont mes simulations numériques à la puissance cent, car seule l’imagination limite les univers possibles.

Et puis un jour, peut-être, quand j’aurais suffisamment écrit, quand je ne distinguerai plus vraiment le réel de la fiction et que ma mémoire me jouera des tours, alors peut-être que ce jour-là je serai finalement en paix. Je confondrai mes livres et la réalité: je penserai que c’est dans un de mes romans que j’ai enterré une pute mexicaine, que j’ai volé des choses dans une galerie d’art, ou que j’ai piraté l’ordinateur d’une écrivaine. La réalité et la fiction se mélangeront dans un épais brouillard et je pourrai enfin m’endormir serein. Ma mémoire défaillante sera la pierre fondatrice de mon ataraxie.

Pour l’instant, j’aligne les mots, j’aligne les phrases dans l’attente de ce jour où je m’illusionnerai. Je me crée une forêt de mille histoires pour masquer la seule que je veux oublier. J’invente des personnages, des personnages féminins, je leur donne des prénoms pour enfouir celui que je n’ai jamais su. Je noie dans des fictions ma sombre réalité. » p. 147-148

« Si vous voulez connaître mes aventures sur l’Hirundo, lisez La Baleine thébaïde, du même auteur. Ainsi, nous éviterons de couper des arbres et de gaspiller du papier à recopier ce qui est déjà écrit ailleurs. Après tout, nous sommes dans le chapitre « Mission écologique » et chacun doit contribuer un petit peu.

FIN

Si vous avez déjà lu ce roman, et que vous vous souvenez de la fin, ou si vous refusez ce placement de produit honteux, indigne de l’intégrité littéraire de son éditeur, alors, à titre tout à fait exceptionnel, vous pouvez revenir sur votre choix, ce fameux matin où les oiseaux piaillaient dans les platanes. Rendez-vous au chapitre 43, page 270. » p. 263

À propos de l’auteur Pierre Raufast © Photo DR

Pierre Raufast © Photo DR

Pierre Raufast est né à Marseille en 1973. Il est ingénieur diplômé de l’École des Mines de Nancy. Il vit et travaille à Clermont-Ferrand. Son premier roman, La Fractale des raviolis, publié aux éditions Alma, obtient le prix Jeune mousquetaire, le prix de la Bastide et le prix Talents Cultura 2014. En 2015, La variante chilienne est dans la sélection du prix du roman Fnac. Les embrouillaminis est son sixième roman. (Source: Éditions Aux Forges de Vulcain)

Le blog de l’auteur

Page Wikipédia de l’auteur

Compte Twitter de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags

#lesembrouillaminis #PierreRaufast #AuxForgesdeVulcain #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #MardiConseil #rentréedhiver #RentréeLittéraireJanvier2021 #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #livre #roman #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #lecteurscom #bouquiner #livresque #auteur #jaimelire #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict