Sélectionné par les « 68 premières fois »

En deux mots

Après la remarque d’une amie d’enfance, Constance Joly a ressenti la nécessité d’écrire l’histoire de son père, homosexuel et mort du sida. Avec une infinie tendresse, elle retrace le parcours de cet homme, de ce père marié trop tôt.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Des mots pour combler le manque

Constance était une jeune fille lorsqu’elle a perdu son père, mort du sida. À à la suite de la remarque d’une amie, l’auteure de Le Matin est un tigre a ressenti la nécessité de mettre des mots sur ce vide. Une confession bouleversante.

«Oui, c’est ça, je me souviens: il fait partie des vieux homos qui sont morts les premiers» La remarque de Justine, venue rendre visite à son amie d’enfance pour voir son bébé a provoqué un choc et poussé Constance Joly à prendre la plume. «La honte et le chagrin qui m’avaient ravagée en refermant la porte sur elle, il y a aujourd’hui une vingtaine d’années, se sont changés en nécessité. Celle de remonter le cours de ta vie.» Une vie qui commence à Nice dans les années 1960, au sein d’une famille qui va se déchirer le jour où sa mère découvre son frère de dix-huit ans «au lit avec un nègre». Bertrand est contraint de quitter le domicile familial, non sans avoir lancé «c’est pas moi le plus pédé des deux». Jacques, le futur père de Constance, ne va pas tarder à fuir à son tour Nice pour Paris et la fièvre de mai 1968. Et pour ne pas être «le plus pédé des deux» se choisit la plus belle et la plus cultivée des femmes. Lucie enseigne à la Sorbonne, l’avenir est plein de promesses.

Quand naît leur fille, Jacques veut encore croire à leur histoire et choisit le prénom de Constance. «Tu as envie de cette vertu dans ta vie, creuser ton sillon dans ce mariage, dans cette fiction. Durer, persévérer, j’en porte le prénom et la charge. Tu ne persévéreras pas dans ton rôle de mari, mais dans celui de père, si. Tu as été un père discret, emprunté, timide et merveilleux.»

Une rencontre à Clermont-Ferrand va bousculer toutes ses certitudes. Denis a 27 ans et va éveiller un désir qui plus jamais ne s’éteindra. Quelques mois plus tard lui succédera Ivan que Lucie trouvera dans le lit conjugal. La rupture est consommée.

Commence alors pour Constance la vie d’enfant de divorcés, qui partage sa vie entre le cocon maternel et l’appartement mystérieux que son père partage avec son «copain». Petit à petit, elle trouve ses marques, grandit. Après ses premières expériences amoureuses et après avoir consolé sa mère qui n’imaginait plus un nouvel amour possible, elle doit essayer de trouver des mots apaisants pour son père qu’Ivan vient de quitter.

Il finira par se consoler dans les bras de Sören. C’est au moment où Constance prend son envol et trouve l’amour que son père est frappé par «la plus « grande catastrophe sanitaire que l’humanité ait connue », selon l’expression de l’Organisation mondiale de la santé, vient de paraître, mais personne ne le sait pour le moment». Peut-être est-ce le résultat d’un voyage à San Francisco à l’automne 1979. Mais il n’en sait rien. Il n’en dit rien. Le zona, premier indice de la maladie, sera guéri au bout de quinze jours. Mais d’autres symptômes ne vont pas tarder à faire leur apparition et les décès dans la communauté homosexuelle se multiplient.

Constance la romancière a su trouver dans les mots, la façon de crier son amour pour son père. En courts chapitres, qui sont autant de reflets d’une grande humanité, elle raconte un drame. Mais à la froide réalité, elle préfère les chauds rayons du soleil. Et c’est bouleversant. «J’écris pour ne pas tourner la page. J’écris pour inverser le cours du temps. J’écris pour ne pas te perdre pour toujours. J’écris pour rester ton enfant». Mission brillamment accomplie!

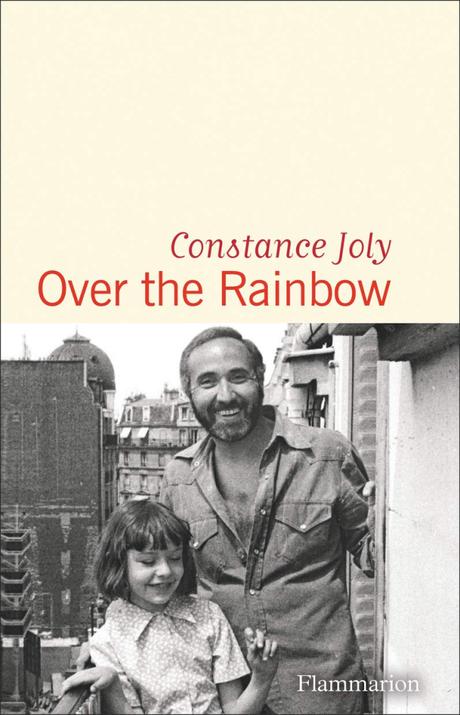

Over the rainbow

Constance Joly

Éditions Flammarion

Roman

192 p., 17 €

EAN 9782081518650

Paru le 6/01/2021

Où?

Le roman est situé en France, principalement à Nice et dans la région puis à Paris, Clermont-Ferrand et la Bourgogne. On y évoque aussi des voyages à San Francisco, des vacances en Grèce, à Stromboli, à l’île de Ré, au Portugal et en Dordogne, un séjour à Saint-Pétersbourg, à Cerisy, à Venise et à Séville.

Quand?

L’action se déroule de la fin des années 1960 à nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Celle qui raconte cette histoire, c’est sa fille, Constance. Le père, c’est Jacques, jeune professeur d’italien passionné, qui aime l’opéra, la littérature et les antiquaires. Ce qu’il trouve en fuyant Nice en 1968 pour se mêler à l’effervescence parisienne, c’est la force d’être enfin lui-même, de se laisser aller à son désir pour les hommes. Il est parmi les premiers à mourir du sida au début des années 1990, elle est l’une des premières enfants à vivre en partie avec un couple d’hommes.

Over the Rainbow est le roman d’un amour lointain mais toujours fiévreux, l’amour d’une fille grandie qui saisit de quel bois elle est faite: du bois de la liberté, celui d’être soi contre vents et marées.

68 premières fois

Blog motspourmots.fr (Nicole Grundlinger)

Blog T Livres T Arts

Blog Calliope Pétrichor

Blog Mes écrits d’un jour

Les autres critiques

Babelio

Lecteurs.com

Cheek Magazine (Pauline Le Gall)

France TV info (Anne-Marie Revol)

Têtu

Nice Matin (Jimmy Boursicot)

Blog Les livres de K 79

Blog Trouble Bibliomane

Blog Le tourneur de pages

Entretien avec Constance Joly à propos de son roman Over the Rainbow © Production Escale du livre – Bordeaux

Lecture du roman par l’auteure et Céline Milliat-Baumgartner © Production Maison de la poésie – Paris

Les premières pages du livre

« 1. Toute histoire commence par quelqu’un qui s’en va

Elle avait été la grande amie de mes seize ans, on avait passé le bac ensemble, on avait aimé le même garçon, on s’était disputées, réconciliées, éloignées, puis tout à fait perdues de vue. Je savais qu’elle vivait seule, qu’elle avait travaillé dans l’humanitaire, et je l’avais prévenue quelques jours auparavant que j’avais accouché d’une petite fille. Elle m’avait alors annoncé sa visite. Je ne l’avais pas vue depuis dix ans. J’avais un trac de débutante. Je vaporisais des effluves de fleur d’oranger dans la pièce, arrangeais un coussin, essayais différents sourires devant le miroir. Le bébé dormait, j’allais régulièrement vérifier sa blondeur mousseuse, je la trouvais indécemment belle, j’étais fière. Fière et bouillonnante d’impatience.

Elle a sonné. Mon cœur a fait un looping et je suis allée ouvrir. Lorsque je l’ai vue, je me suis souvenue de tout ce que notre amitié avait laissé de boue dans son sillage. Je me suis souvenue que Justine n’était pas du genre « gentil », et qu’elle m’avait même toujours sacrément dominée. Il m’est revenu que nos roulades dans l’herbe étaient accueillies par ses sarcasmes, que les clopes que je fumais étaient trop chères à son goût, qu’elle me trouvait trop souriante, trop maigre, trop grande. J’ai revu tout cela en un clin d’œil, alors que son regard bleu se plantait dans le mien dans l’encadrement de la porte. Et j’ai su que cette visite serait une erreur. Je l’ai su d’instinct, alors que je lui dédiais mon fameux sourire et qu’elle entrait dans l’appartement où mon tout petit bébé venait de se réveiller avec des sanglots déchirants. Elle a jugé ma fille trop gâtée, mon appartement trop cossu, et en laissant son index caresser ma rangée de livres, s’est arrêtée sur le seul ouvrage vaguement honteux que je possédais, en s’esclaffant.

Quand je l’ai enfin raccompagnée à la porte, Justine m’a demandé des nouvelles de mon père. J’ai été surprise la première seconde, puis j’ai pensé à une blague, une de ses sales blagues d’ado, et j’ai presque été soulagée de retrouver son humour, mais à mon effarement, elle s’est reprise. Mais non, bien sûr, elle était bête, il était mort. « Le dasse, c’est ça ? » J’ai dû hocher la tête. Elle a ajouté en appelant l’ascenseur : « Oui, c’est ça, je me souviens : il fait partie des vieux homos qui sont morts les premiers. » L’ascenseur s’est arrêté à l’étage et Justine est montée dedans en me lançant un de ses fameux « Salud ! ». En refermant la porte, j’ai réalisé que le bébé s’était arrêté de pleurer. Et que je tremblais.

Elle avait oublié ta mort. Cela peut arriver, bien sûr, je la lui avais apprise cinq ans auparavant, nous ne nous étions pas revues depuis. Je pouvais comprendre. Je pouvais lui pardonner ça. Mais elle avait parlé de toi comme d’un « vieil homo », elle avait évoqué ta maladie, le sida, sans même lui donner son vrai nom. Cette maladie secrète, coupable, honteuse, que toi-même tu avais tue jusqu’à la fin. Et ces mots grelottaient dans mon cerveau : « vieil homo », « le dasse ». Ce que tu avais dû endurer pour vivre ton homosexualité. Ce que tu avais souffert pour en mourir. Le silence qui avait cousu tout cela. Ta vie en lisière, ta vie en sourdine. Et soudain, le fracas de ces paroles qui prétendaient te résumer. Justine avait réglé ton cas en deux formules. La honte et le chagrin qui m’avaient ravagée en refermant la porte sur elle, il y a aujourd’hui une vingtaine d’années, se sont changés en nécessité. Celle de remonter le cours de ta vie.

Mon histoire commence par quelqu’un qui s’en va.

2. Super-huit

Je vivais avec ton souvenir depuis longtemps maintenant, comme une rumeur sourde, une soufflerie de hotte, un bruit parasite que l’on finit par oublier. Je m’étais arrangée avec ça, et ressortais de ma mémoire une boîte où s’entassaient les scènes de notre passé ensemble. Ces vingt-deux années où je t’ai connu. Une boîte de rushs, pas très volumineuse (je n’ai pas l’impression d’avoir beaucoup de souvenirs), emplie de scènes de différentes époques : des voyages, des vacances, des week-ends ; une période niçoise, une période parisienne ; et puis des cadrages serrés, tes mains, tes yeux, un détail de tes appartements successifs : un tableau, tes balcons, ton fauteuil. Ça me suffisait, je crois, je piochais là-dedans, je remuais des bouts, j’en prenais un pour l’observer, tiens, la Yougoslavie, tiens, mes deux ans, je me rejouais une petite scène, et je refermais la boîte.

Je possède aussi quelques albums photos et un film. D’épais albums crème à couverture tapissée, avec intercalaires en papier cristal hérités de ta mère. Lucie et toi, à l’École normale. Toi adolescent, en pantalons courts, place Masséna. Toi, période embonpoint et rouflaquettes. Toi, jeune père. Le jardin du Luxembourg, les bassins miroitants, les statues qui servent de perchoir aux pigeons. Moi, canotier sur la tête, salopettes tricotées alourdies de couches. Couleurs pastel, robes rose thé ou vert amande de maman, jeans beiges et impers pour toi, jupes à fleurs, coupes laquées des grands-mères, nos épaules dorées devant les vignes, mes sabots rouges, la barbe à papa qu’on me retire pour la photo, mon visage poudré de sucre rose, mon air interdit. Deux ou trois décennies de bonheurs posés. Trois gros volumes jaunis, que je range avec mes DVD.

Le film est en super-huit ; il a lieu au square Marco-Polo derrière la Closerie des Lilas, en face de l’immeuble où nous habitions. Les images tremblent légèrement, accompagnées du ronronnement de la caméra. Ce sont des images trop claires, surexposées, striées de lignes noires intempestives. Le cadrage est amateur, les couleurs fanées, la nature absente. Chaque vêtement, chaque coupe de cheveux, chaque élément du décor est daté. Le mouvement, privé de parole, est à la fois comique et poignant. Les silhouettes sont minces, les sourires gênés. L’image capture tout cela : la jeunesse et la joie, l’embarras et la mélancolie des regards. Des mots prononcés, des rires muets. Visages et bouches éclosent en fleurs d’oubli. L’image vacille. Lucie est dans la splendeur de ses trente ans, cheveux noirs en cascade, jean pattes d’eph et une cape sous laquelle je ne cesse de disparaître. Cela ressemble à un jeu de torero, je suis le minuscule taureau frisé, ma mère agite sa cape, je m’y engloutis, et dès que la cape s’éloigne, je trottine de toute la force de mes mollets. Ma mère est mon phare, ma terre promise, je n’ai d’yeux que pour elle, et lui tends des bras languissants. Tu me fais signe, maladroitement, allez viens, viens, je peux presque lire sur tes lèvres, mais je t’évite, ton corps est un obstacle, je veux ma mère. Tu cherches à attraper ma main, et je te la dérobe. Le geste que tu fais alors me déchire aujourd’hui : tu lèves un bras résigné, tant pis, et tu nous regardes. Je fixe aujourd’hui cette main avec laquelle j’écris, celle qui voulait t’échapper, cette main qui essaie de te saisir et n’attrape plus que du vide.

Il y a ce moment où tu nous laisses à notre corrida amoureuse dans le fond du cadre, et où tu t’avances vers la caméra : ton jean blanc, ta chemise aux manches retroussées, tu avances de ton grand pas, de tes jambes immenses, tu approches encore, ta ceinture, puis ton torse, ton visage en gros plan, tu souris de plus en plus largement à mesure que tu rejoins le filmeur, ton visage prend tout le cadre maintenant, tes lèvres, tu parles (mais que dis-tu ?), tu ris, tu ris tellement.

Puis c’est le noir.

Peut-être est-ce au moment où le noir engloutit ce sourire, où tu disparais. J’ai pourtant vu ce film des dizaines de fois, mais ce jour-là, le noir qui te succède me poursuit. Ton visage frissonne sous mes paupières.

En rangeant le film super-huit, je sais que le moment est venu de trier mes souvenirs pour écrire ton histoire. Une histoire dont je serais la monteuse. La menteuse. Celle qui comble les vides, synchronise gestes et paroles. Celle qui rejoue le passé.

Je connais la langue des absents. C’est toi qui me l’as apprise.

3. Le bonhomme de cire

Nice coule dans tes veines comme un mauvais sang. Tu y as laissé l’aîné renfrogné et responsable, l’adolescent qui collectionnait les prix d’excellence, le jeune marié mutique et bouffi que tu fus, et tant d’autres versions tronquées de toi-même. Tous ces Jacques ne te ressemblent plus. Tu t’y es marié devant la cathédrale Sainte-Réparate un jour de février 1966. Sur les rares photos de la cérémonie, tu ressembles à un bonhomme de cire, sourire pétrifié, bras ballants, costume trop ajusté. Lucie, chignon ingrat, lèvres étirées, est emmeringuée dans sa robe de satin lourd et son bouquet figé.

Tu as parlé le moins possible cette année-là. Que peut bien dire un bonhomme de cire ? Tu as donné le change, tu as joué le jeu, tu l’as joué le mieux possible, tu connaissais les règles par cœur. Jusqu’au moment où tu n’as plus pu. Tromper, tu sais faire. Mais tu veux vivre. J’imagine cela, cette urgence. Alors tu es parti. Tu as quitté ce soleil, la surexposition, Nice et ses orangers amers. Tu es parti avec ta femme, ta femme si belle et bientôt triste.

De Nice, il ne te reste que l’étourdissante odeur du figuier de la Réserve, celle des citrons et du thym en fleur ; les tons rose et vénitien des façades, le glacier de la place Garibaldi, le vieux port et ses antiquaires. Tu as mis Nice en bocaux, fruits confits, confiture de cédrats, artichauts poivrade et olivettes, et enveloppé tout ça dans de grandes brassées de mimosas en fleur.

À Paris, la parole te reviendrait. L’envie. 1968 soufflerait sur ta torpeur, elle réveillerait ton sang visqueux. Vous seriez de jeunes professeurs, vous manifesteriez dans la rue, vous auriez des amis engagés, bientôt célèbres. Vous iriez à la Cinémathèque, au théâtre, en banlieue, à Nanterre, à Bobigny ; tu écrirais pour Les Temps modernes, Lucie te passerait Simone de Beauvoir au téléphone, elle traduirait Primo Levi, vous découvririez ensemble Chéreau, Dario Fo, Vitez, Planchon ; vous feriez des soirées dansantes, des pique-niques improvisés, tu serais le meneur de votre petite troupe, et Lucie serait gaie.

Tu avais cru si fort à la fiction de votre amour que là encore, tu avais fait illusion. Tu parlais désormais, tu criais même dans la rue avec les autres. Tu parlais, tu étais si drôle, tu faisais rire tes célèbres amis.

Tu parlais, oui, mais tu ne t’écoutais pas.

La nuit, tu faisais toujours le même rêve. Le décor changeait parfois : un pont, une plage, une ruelle, mais le scénario variait peu. Dans ces rêves, tu marchais, un feutre mou te cachait le visage, tu étais poursuivi par un cercle de lumière qu’il te fallait fuir. À un moment, sortant de l’ombre, un homme s’avançait vers toi. Il soulevait ton chapeau d’un doigt. Le cercle de lumière vous rattrapait, et c’était alors l’éblouissement soudain. Il avait le visage de Robert Redford et te souriait. Ses mains parcouraient ton corps, puis l’homme s’agenouillait lentement. Le ciel tournoyait, le décor s’effaçait tandis que l’univers semblait se fondre et se concentrer en une boule de feu dans ton ventre.

Tu te réveillais, le ventre collant, le cœur affolé. Lucie dormait, sa bague de topaze jetant un feu pâle dans la pénombre.

4. Le coquelicot

Il paraît que tu es venu à la maternité avec un brin de muguet en plein mois de mars. Une fleur miraculeuse, dont je me demande où tu avais bien pu la trouver. Il paraît qu’avant même de me prendre dans tes bras, tu avais compté tous mes doigts. Tu avais été rassuré – c’est bien, il y en avait dix –, tu avais réussi, tu étais père d’une enfant normale, toi qui devais te vivre en mari usurpé, en père imposteur. Toi qui devinais sans doute que l’élan qui t’avait jeté vers le corps de ta femme, celle que tes amis t’enviaient, n’avait rien de spontané. Lucie te plaisait, certes, tu l’aimais comme on peut aimer une amie, une belle amie pulpeuse, et elle, t’adorait. Un jeune couple élancé, deux lianes brunes et rieuses, la vie devant eux. Ensemble, vous partagiez tout : les séances de cinéma au Quartier latin, la littérature italienne que vous enseigniez l’un et l’autre, le goût de la mer et celui des fêtes insensées où vous alliez déguisés, les flâneries dans les petites cours pavées de Paris, les manifs contre la guerre du Vietnam, les tableaux dégotés chez les antiquaires ; vous partagiez tout, et aussi votre lit, aux lourds draps brodés.

Il y a eu cet été 68. Celui qui a succédé à l’embrasement de la rue. Vous êtes heureux et épuisés, les copies corrigées, Paris bien trop chaud, le boulevard du Montparnasse désert, le pollen en suspension dans l’air. Et si on partait un peu, si on allait à la campagne ? Vous voilà à vélo dans les champs, des fleurs de pavot à la main, cherchant de l’ombre aux terrasses. La trouvant dans une abbaye aux chambres spartiates. Dehors, les branches se balancent souplement, lourdes de fleurs épanouies. Le corps doré de Lucie, son sourire de torche, le coquelicot piqué dans ses cheveux, et ton impulsion soudaine. Les clématites grimpent aux fenêtres, le vent apporte l’odeur sèche de la pierre, peut-être une cloche dans la vibration du soir. C’est dans ce théâtre d’ombres que j’ai été conçue.

5. Silence

Tu as haï ton frère très tôt. Ton petit frère blond aux boucles de fille, aussi gracieux que tu es maladroit, aussi moqueur que tu es appliqué. Vous partagez la même chambre rue Pastorelli, à Nice. Une pièce exiguë, deux lits adossés aux murs, une fenêtre au milieu où le soleil n’entre pas. La seule chose que vous avez en commun, c’est la détestation sourde. La voix haut perchée de votre mère et ses lèvres trop fardées. L’échine courbée de votre père, qui rentre du garage les mains encore poisseuses d’huile de moteur et de cambouis. Son air affable, dominé. Les promenades du dimanche à Saint-Jean-Cap-Ferrat, culottes courtes, boucles disciplinées et sourires de façade. Voyez le petit Bertrand, l’ange doré, et Jacques, l’aîné, regard renfrogné. Ils sont l’envers d’une même médaille, ils sont si semblables. Sous la table du restaurant le dimanche, les coups de pied entre frères, les bleus sur les tibias, les grimaces contenues. Sans vous concerter, vous avez cherché dans les livres le chemin de la sortie. Vous avez appris par cœur des pages entières du dictionnaire, lu et relu Hugo, Stendhal, Henri de Régnier, tout ce qui traîne. Vos bagarres sont violentes, votre haine farouche. Tu ramasses tous les prix d’excellence, Bertrand aussi, et tu frémis de rage.

Car au fond de toi, tu sais. Tu sais que Bertrand est celui qui arrivera à découdre son image de la broderie familiale, à effacer ses boucles blondes des photos. Tu comprends intuitivement qu’il est libre, et qu’il sortira du cadre. Tu sais que toi, tu t’efforceras plus durement encore d’y rester prisonnier.

Bertrand et toi vous haïssez parce que vous êtes les mêmes.

Deux garçons qui se savent homosexuels et qui le taisent.

Ce que vous partagez ne peut se dire.

6. Le damné

Ton frère a quitté Nice au seuil de l’âge adulte à la suite de l’incident.

Bertrand a dix-huit ans lorsqu’un après-midi votre mère vous propose une énième balade à Saint-Jean. Ton frère refuse, tu acceptes à contrecœur, tu pars avec tes parents, laissant Bertrand à son Gaffiot. Parce qu’elle se sent souffrante, votre mère écourte la promenade, et vous rentrez plus tôt que prévu, tous les trois. Tout de suite, tu comprends qu’il s’est passé quelque chose. Tu comprends qu’il s’est passé cette chose. Ta mère a un pressentiment elle aussi, d’un pas agité elle fait claquer ses talons sur le parquet en direction de votre chambre. Elle ouvre la porte, étouffe un cri, vacille sur le seuil, votre père vient soutenir sa femme qui manque de s’évanouir. Tu as compris avant eux. Sans rien voir, sans rien entendre des mots confus qui sortent de la bouche de ta mère, tu sais. Une rancœur aigre te remonte dans la gorge alors qu’elle pleure maintenant, qu’elle suffoque, renversée sur la bergère de velours bleu. Bertrand est au lit, avec un nègre. Voici la phrase exacte, celle qui va circuler dès lors à mi-voix dans la famille : Bertrand, 18 ans. Au lit. Avec un nègre. Bertrand, trois fois coupable. Mineur, pédé, et rastaquouère.

À la demande de tes parents, tu as siégé au conseil de famille improvisé à la hâte, réunissant tes grands-parents, tes parents, ton frère et toi autour de la table du salon. Ton embarras, peut-être ta joie secrète aussi. Quelle sanction pour ce frère dégénéré ? Ce frère qui vit avec fracas ce que, à l’ombre de toi-même, tu refoules ? Alors, Jacques, nous t’écoutons ? Tu t’éclaircis la voix, le regard clair de ton frère te brûle les yeux. Le feu de ta honte gagne tes oreilles, elles sont écarlates. La famille est suspendue à ta parole d’aîné. Tu es assis au centre du cercle ; tu suggères la pension, dans un marmonnement inaudible que l’on te fait répéter. »

Extraits

« « Oui, c’est ça, je me souviens: il fait partie des vieux homos qui sont morts les premiers ». L’ascenseur s’est arrêté à l’étage et Justine est montée dedans en me lançant un de ses fameux «Salud!». En refermant la porte, j’ai réalisé que le bébé s’était arrêté de pleurer. Et que je tremblais.

Elle avait oublié ta mort. Cela peut arriver, bien sûr, je la lui avais apprise cinq ans auparavant, nous ne nous étions pas revues depuis. Je pouvais comprendre. Je pouvais lui pardonner ça. Mais elle avait parlé de toi comme d’un «vieil homo», elle avait évoqué ta maladie, le sida, sans même lui donner son vrai nom. Cette maladie secrète, coupable, honteuse, que toi-même tu avais tue jusqu’à la fin. Et ces mots grelottaient dans mon cerveau: «vieil homo», «le dasse». Ce que tu avais dû endurer pour vivre ton homosexualité. Ce que tu avais souffert pour en mourir. Le silence qui avait cousu tout cela. Ta vie en lisière, ta vie en sourdine. Et soudain, le fracas de ces paroles qui prétendaient te résumer. Justine avait réglé ton cas en deux formules. La honte et le chagrin qui m’avaient ravagée en refermant la porte sur elle, il y a aujourd’hui une vingtaine d’années, se sont changés en nécessité. Celle de remonter le cours de ta vie.

Mon histoire commence par quelqu’un qui s’en va. » p. 12-13

« En rangeant le film super-huit, je sais que le moment est venu de trier mes souvenirs pour écrire ton histoire. Une histoire dont je serais la monteuse. La menteuse. Celle qui comble les vides, synchronise gestes et paroles. Celle qui rejoue le passé. Je connais la langue des absents. C’est toi qui me l’as apprise. » p. 17

« C’est toi qui proposes le prénom «Constance». Tu as envie de cette vertu dans ta vie, creuser ton sillon dans ce mariage, dans cette fiction. Durer, persévérer, j’en porte le prénom et la charge. Tu ne persévéreras pas dans ton rôle de mari, mais dans celui de père, si. Tu as été un père discret, emprunté, timide et merveilleux. » p. 37

« Denis t’invite à le suivre. Les rues de Clermont-Ferrand sont irréelles dans cette nuit où tu suis un homme, tu ne reconnais plus rien, mais lui sait où il t’emmène, il marche vite. À l’hôtel de la Gare, vous montez dans une chambre minuscule, éclairée par un réverbère orange. Denis lève les yeux vers toi pour la première fois depuis le café, et son regard est si intense que tu as l’impression d’accéder à un niveau supérieur de ton existence. Tu comprends que tu ne pourras plus jamais te passer de cette sensation. Tout ensuite se déroule comme dans ton rêve avec Robert Redford. Sauf que tout est réel, et que dans les bras de Denis, tu pleures enfin. » p. 44-45

« La première mention du virus est datée du 5 juin 1981, Un titre technique : « Pneumocystis pneumonia Los Angeles ». L’article relate que durant la période d’octobre 1980 à mai 1981, cinq jeunes hommes, tous homosexuels, sont traités pour une pneumonie à pneumocystis, dans trois hôpitaux de Los Angeles. Deux des patients sont morts. Les cinq patients sont également victimes d’infections par cytomépgalovirus. L’acte de naissance officiel de la plus «grande catastrophe sanitaire que l’humanité ait connue», selon l’expression de l’Organisation mondiale de la santé, vient de paraître, mais personne ne le sait pour le moment. » p. 83

« Elle a cette phrase peu après: «Il faut tourner la page. Il ne faut pas oublier, mais il faut tourner la page.» Cette jeune fille m’a infiniment émue, et elle a raison, bien sûr qu’elle a raison. Mais je ne veux pas tourner la page. Il y a des zones comme ça où le jardin reste en friche. J’écris pour ne pas tourner la page. J’écris pour inverser le cours du temps. J’écris pour ne pas te perdre pour toujours. J’écris pour rester ton enfant. » p. 101

À propos de l’auteur

Constance Joly © Photo Roberto Frankenberg

Constance Joly © Photo Roberto Frankenberg

Constance Joly travaille dans l’édition depuis une vingtaine d’années et vit en région parisienne. Le matin est un tigre, son premier roman (Flammarion, 2019), a été très bien accueilli par la critique et les libraires. (Source: Éditions Flammarion)

Compte Instagram de l’auteur

Compte Twitter de l’auteur

Compte Linkedin de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags

#overtherainbow #ConstanceJoly #editionsflammarion #hcdahlem #68premieresfois #secondroman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #coupdecoeur #VendrediLecture #litteraturecontemporaine #roman #rentréedhiver #RentréeLittéraireJanvier2021 #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #livre #roman #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #lecteurscom #bouquiner #livresque #auteur #jaimelire #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict