En deux mots:

Quand Julie rencontre Dan, elle est immédiatement séduite par ce bel Américain. Leur histoire d’amour se déroule sans anicroches : ils s’aiment, se marient, donnent naissance à une fille. Un jour pourtant Dan disparaît sans laisser de traces…

Ma note:

★★★ (bien aimé)

Ma chronique:

La double disparition

Dans «Un matin d’hiver», Philippe Vilain choisit d’enfiler le rôle de la femme qui lui a confiée son histoire d’amour. Une belle histoire qui se termine abruptement, sur un mystère qui mérite le détour.

Philippe Vilain semble aimer les amours qui naissent dans le milieu universitaire. Après La Fille à la voiture rouge qui relatait la liaison entre un prof de 39 ans et une étudiante de 20 ans, nous voici conviés à la rencontre de deux universitaires, Dan Peeters et Julie, la narratrice.

Que ceux qui s’étonnent de voir l’auteur endosser ici le rôle féminin pour raconter cette histoire sachent qu’il s’agit ici de retranscrire le témoignage confié par une lectrice rencontrée lors d’un séminaire universitaire et à laquelle il a demandé l’autorisation de l’écrire tout en «l’ensecrètant», comme il l’explique en exergue de ce court roman.

Dan est d’origine américaine, Géorgien de père et Californien de mère. Il s’est spécialisé dans l’étude du racisme aux États-Unis et a déjà publié un essai remarqué sur le sujet. Lorsqu’il fait la rencontre de Julie, il est installé à Paris pour y poursuivre sa carrière d’enseignant et de chercheur. À la connivence de leurs profils professionnels vient très vite s’ajouter une attirance réciproque que le côté exotique pimente. Il lui parle d’Atlanta où il a grandi, elle évoque le Poitou de son enfance. Ils s’aiment. Julie a littéralement Dan dans la peau, à tel point que son corps réclame cet homme lorsqu’il s’absente trop longtemps, lorsqu’il ne donne pas signe de vie pendant quelques heures. Une passion amoureuse qui se suffit à elle-même, qui ne demande pas d’explications: «Je connaissais peu de choses sur sa vie sentimentale. Je ne m’autorisais pas à lui poser de questions sur les femmes qu’il avait aimées, autant par discrétion que par peur de savoir, et d’être jalouse. Ainsi j’imaginais que c’était par amour qu’il était venu étudier à Paris, pour une fille qu’il avait appris le français, mais je me faisais peut-être des idées. Lui-même, par pudeur peut-être, ne manifestait aucune curiosité à propos de mon passé.» Un petit bonheur tranquille.

Après quelques mois, ils décident d’acheter un appartement. Très vite Julie est enceinte. Il se marient et se découvrent parents émerveillés par leur fille Mary. Tout va pour le mieux.

Jusqu’à ce jour où Dan prend l’avion pour Atlanta et disparaît. Il ne donne plus aucun signe de vie. Après l’incompréhension, l’espoir d’un retour à la normale, vient le temps de la sidération et celui des questions. La police américaine va lui révéler que son mari a pris un avion pour Houston et que c’est au Texas que l’on perd sa trace.

Il n’avait pourtant jamais parlé de ça.

Philippe Vilain nous offre alors les plus belles pages de cette histoire, celles qui relatent l’état d’esprit d’une femme amoureuse confrontée à ce vide, celle d’une mère de famille refusant d’annoncer à sa fille que son père ne reviendra plus la câliner comme il aimait tant le faire. Les semaines passent: « Dans ces moments, je sentais combien l’inquiétude peut provoquer un certain nombre de conduites irrationnelles, proches d’une certaine démence. Je n’avais pas seulement la sensation de perdre mon temps lorsque, par obligation, je ne pouvais pas le consacrer à Dan, mais, superstitieusement, je songeais que Dan disparaîtrait pour de bon si je n’entretenais plus de rapport avec lui par la pensée. Moi qui ne suis ni mystique, ni adepte de spiritisme, je comprenais les croyances qui nous aident à maintenir un contact avec nos disparus, à ne pas rompre le lien que la réalité, elle, a rompu pour nous. Alors je pensais à Dan en permanence, pour ne pas le perdre, quitte à ne plus dormir, quitte à devenir folle.»

Les années passent. Mais je vous laisse le soin de découvrir l’épilogue de cette double disparition, celle d’un homme, celle d’un amour, et d’apprécier la plume délicate d’un auteur qui, en suggérant plutôt qu’en affirmant, laisse au lecteur tout le loisir d’imaginer ce qu’il ferait, ce qu’il ressentirait dans une telle situation.

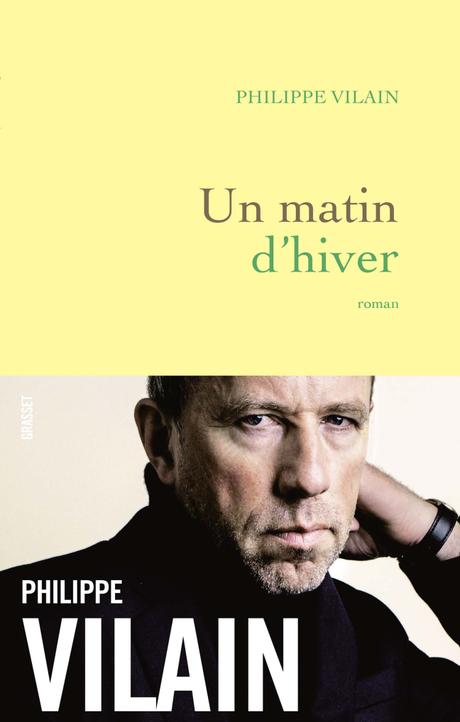

Un matin d’hiver

Philippe Vilain

Éditions Grasset

Roman

144 p., 15 €

EAN 9782246812395

Paru le 03/04/2019

Où?

Le roman se déroule en France, à Paris, à Poitiers et quelque part en Savoie ainsi qu’aux États-Unis, à Atlanta et Houston.

Quand?

L’action se situe de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Une femme rencontre un homme, ils s’aiment. Ils ont la vie de tout le monde. Un couple, un enfant, une certaine lassitude qui n’est pas désagréable, aussi. Un jour, Dan annonce qu’il va voir ses parents aux États-Unis. Seulement voilà, il n’y va pas. Il disparaît même complètement de la vie de la narratrice.

Quinze ans après, l’obsession de la disparition s’étant émoussée, leur fille ayant grandi, d’autres hommes étant entrés dans sa vie, elle tente de gérer l’inexplicable. Peut-on vivre avec un fantôme?

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Revue Traversées (Nadine Doyen)

DIACRITIK (Johan Faerber, entretien avec l’auteur)

RTBF – À portée de mots – Axelle Thiry

Blog La parenthèse de Céline

Blog Mes p’tits lus

Blog Les lectures du mouton (Virginie Vertigo)

Olivia de Lamberterie présente «Un matin d’hiver» à Télématin © Production France 2

INCIPIT (Les premières pages du livre)

« Quinze ans, cela fait déjà quinze ans que j’ai rencontré Dan Peeters. C’était à l’université de Jussieu où nous débutions nos carrières d’enseignants. Il détonnait au milieu des collègues, avec son allure désinvolte, ses jeans et ses tennis, ses chemises mal repassées, ses cheveux châtains en désordre retombant sur le col de sa veste. On aurait dit chaque fois qu’il venait de se lever et de choisir ses vêtements au dernier moment, mais, en réalité, il se moquait juste des apparences. Il semblait égaré dans ce milieu conventionnel. Il parlait peu, avec un air absorbé qui lui donnait une certaine gravité, accordant à tout le monde la même attention. La plupart des gens n’écoutent pas, ils aiment séduire, briller, avoir raison, étaler leurs connaissances ou ramener la conversation à eux, mais peu sont capables d’avoir un échange profond ; Dan Peeters, lui, s’intéressait aux autres, il cherchait à les comprendre, il les questionnait avant de donner son avis avec bienveillance. Avant ce matin-là, veille des vacances d’automne, nous nous croisions de temps à autre dans les réunions pédagogiques réservées aux chargés de cours – lui enseignait la sociologie, moi la littérature –, mais nous n’avions jamais eu l’occasion de nous parler. Il voulait savoir comment se passaient mes cours, si je parvenais à m’en sortir avec mes étudiants, à concilier la préparation des cours avec mes recherches. Lui, disait avoir éprouvé des difficultés durant les premières semaines ; il trouvait étrange, surtout, de « passer de l’autre côté », de doctorant à enseignant, en quelques mois. Il n’avait pas beaucoup de temps ce matin-là car il devait prendre l’avion dans la journée pour Atlanta, où ses parents résidaient, mais à son retour, si je le souhaitais, il serait heureux de poursuivre cette discussion. « Pourquoi pas, ai-je dit, pourquoi pas, oui ! » Il m’a demandé mon numéro de téléphone, et novembre a commencé sur son sourire.

Ce souvenir n’est pas si lointain mais j’ai l’impression qu’un gouffre de temps m’en sépare. Tellement de choses se sont passées en quinze ans que je ne me souviens même plus des événements du monde qui ont traversé cette année 2004 et me demeurent opaques – George W. Bush est réélu président des États-Unis, Yasser Arafat meurt, un Boeing 737 s’écrase en mer Rouge, un attentat fait des morts dans le métro de Moscou, la tempête Jeanne fait plus de 1 000 morts à Haïti. De cette année, je ne me souviens que de ma rencontre avec Dan Peeters, et, dois-je le dire, au-delà de ces événements dramatiques, c’est une impression d’allégresse que je conserve.

Je venais d’avoir trente ans. J’avais connu des hommes sans connaître l’amour, je veux dire le grand amour, celui des romans qui, paraît-il, transporte et fait frissonner du cœur à l’âme. J’avais eu des histoires bien sûr, des histoires plus ou moins longues, des aventures et des passions physiques, mais je n’avais pas le sentiment d’avoir vraiment aimé ni d’avoir été aimée. Et je ne me sentais pas faite pour la vie conjugale. On dit que les femmes sont décidées, moi, il me semblait à cette époque que je ne savais pas ce que je voulais, ni ce que je cherchais, et je ne savais me décider pour rien. Mes amies, fiancées ou mariées, maîtresses ou trompées déjà, mères pour certaines, me disaient rêveuse, idéaliste, trop exigeante, et peut-être étais-je restée, en effet, dans mon corps de jeune femme, une midinette en quête du prince charmant. Pour me taquiner, elles disaient que je finirais célibataire, mais ce destin-là ne me paraissait pas si terrible.

Dans ma profession aussi j’étais indécise. C’est un peu par hasard que j’enseignais, quelques heures mal rétribuées pour parler de littérature, Stendhal, Flaubert, Proust et quelques autres amis. Je n’aurais jamais pensé faire profession de ma passion pour la littérature si l’on ne me l’avait pas proposé au terme de mon doctorat, car la littérature a toujours été autre chose qu’un métier à mes yeux : une compagne fidèle plutôt, un secours nécessaire, une amie que j’appelle au milieu de la nuit, dans mes insomnies, aux heures où tout le monde rêve. La littérature m’est une maladie, un malaise existentiel, une migraine lancinante. Comment dire ? Si je devais donner une image, je dirais que la littérature est un peu comme l’inspecteur Colombo lorsque l’enquête semble lui échapper et qu’il finit par revenir vers le présumé coupable pour lui dire : « Encore une petite question ! » C’est cela qu’est pour moi la littérature, une petite question, encore une petite question.

Ce n’était plus la littérature qui m’interrogeait, mais moi qui interrogeais des étudiants : des jeunes gens qui, pour beaucoup, semblaient inscrits en littérature sans passion, parce qu’il fallait bien faire quelque chose, parce que les Lettres sont de belles études qui permettent de repousser l’échéance de la vie active et de rêver encore dans les faubourgs de Carthage ou les rues silencieuses de Verrière. Je les aimais bien, mes étudiants, même s’ils manquaient de motivation. Ce n’est pas qu’ils étaient indociles, qu’ils rechignaient à travailler, non, ils étaient de bonne volonté, obéissants, peut-être même un peu trop scolaires : il y avait quelque chose de renoncé en eux, un certain fatalisme qui pouvait passer pour du désintérêt, mais qui était une forme de timidité par rapport à la littérature, une peur de la questionner justement et d’être questionné par elle. Ils écoutaient et me regardaient benoîtement comme si je leur récitais la messe, en notant tout ce que je disais, mot après mot. Je devais les traîner, tout leur expliquer en détail. Ils me demandaient de répéter, de ne pas parler trop vite, d’écrire certains noms au tableau : « Attendez, attendez, m’dame, s’il vous plaît ! » Ce que je faisais, je les attendais, je répétais une énième fois. J’avais tout mon temps, moi, même si j’avais horreur qu’ils m’appellent « madame » : j’avais l’impression d’avoir cent ans.

Je fréquentais peu mes collègues. C’étaient pour la plupart de bons pères de famille embourgeoisés dans les ordres de l’Éducation nationale. Ils avaient quinze ans en 1986 lorsque la France faisait sa révolution éducative et qu’ils mirent Devaquet au piquet, ils avaient trente-cinq ans en 2006 lorsqu’ils s’opposèrent au Contrat Premier Emploi (CPE), maintenant ils avaient désormais la petite cinquantaine assagie, et, quand ils racontaient leurs combats, on sentait leur fierté. Ils se mettaient en scène à travers des anecdotes héroïques et des discours militants. Mais peut-être racontons-nous toujours ainsi nos combats et nos guerres, les événements importants de notre vie, en nous haussant un peu, en nous faisant les héros d’un roman dont nous n’étions que des figurants. Moi, j’avais l’impression d’avoir traversé mon histoire comme un fantôme et de n’être pour rien dans tout ce qu’il m’était arrivé. Au réfectoire, le midi, les rares fois où je les accompagnais, ils parlaient surtout de leur travail, de leurs cours, du régime de leur future retraite, de leur famille et de l’appartement dont ils étaient propriétaires. Le monde semblait leur appartenir: ils disaient «ma femme», «mes cours», «mes étudiants», «ma retraite», «mon appartement», «mes amis», «mon chat», «mes chers collègues». Parfois, ils se moquaient gentiment de « leurs » étudiants, ils les imitaient même : le timide complexé du dernier rang rougissant quand on l’interrogeait, la blonde minijupée se recoiffant pendant les cours et colorant de rouge ses lèvres pulpeuses, le prétentieux interrompant le cours de son doigt levé. Ils leur donnaient même des surnoms : «Julien Sorel», «Marilyn», «Rastignac», et puis, ils ricanaient. Je n’osais pas imaginer le surnom qu’ils me donnaient. »

Extraits

« je me demandai si Dan n’avait pas lui-même été un agent infiltré durant toutes ces années, et si les recherches qu’il poursuivait, le poste qu’il avait obtenu à l’université, jusqu’à la famille même qu’il s’était construit, n’étaient pas une simple couverture, pour se dissimuler. Aussi farfelue que semble cette hypothèse, elle est plausible. On sait que la plupart des infiltrés mènent une vie des plus ordinaires, et que c’est même la condition de leur fonction. le m’étonnais qu’il ait pu s’investir dans un tel sujet sans jamais avoir eu envie de m’en faire part: c’était comme si, pendant toute la durée de notre mariage, il avait mené une vie parallèle ; oui, c’était comme s’il m’avait trompée. »

« Une femme amoureuse, j’étais une femme amoureuse mais je n’osais pas lui exprimer mes sentiments, toutes les belles émotions qui me traversaient le cœur. Je craignais de le faire fuir avec mes sentiments démesurés, ma passion galopante, les promesses que j’avais envie de lui faire, les projets que je souhaitais réaliser avec lui. Ce n’est pas l’amour qui fait peur, ce sont les mots, les déclarations enflammées, leur poésie. Le silence est préférable, il est déjà une phrase pour celui qui sait le lire. Je me taisais, je prenais sur moi, j’apprenais la patience. Je connaissais peu de choses sur sa vie sentimentale. Je ne m’autorisais pas à lui poser de questions sur les femmes qu’il avait aimées, autant par discrétion que par peur de savoir, et d’être jalouse. Ainsi j’imaginais que c’était par amour qu’il était venu étudier à Paris, pour une fille qu’il avait appris le français, mais je me faisais peut-être des idées. Lui-même, par pudeur peut-être, ne manifestait aucune curiosité à propos de mon passé. »

« L’hiver glissait sur moi. Une formule exprime bien mon sentiment d’alors: ne pas vivre. Je ne vivais pas, je ne vivais plus. Je ne parvenais pas à penser à autre chose et je m’exaspérais de tout ce qui, des activités professionnelles aux simples jeux avec Mary, m’en divertissait. Dans ces moments, je sentais combien l’inquiétude peut provoquer un certain nombre de conduites irrationnelles, proches d’une certaine démence. Je n’avais pas seulement la sensation de perdre mon temps lorsque, par obligation, je ne pouvais pas le consacrer à Dan, mais, superstitieusement, je songeais que Dan disparaîtrait pour de bon si je n’entretenais plus de rapport avec lui par la pensée. Moi qui ne suis ni mystique, ni adepte de spiritisme, je comprenais les croyances qui nous aident à maintenir un contact avec nos disparus, à ne pas rompre le lien que la réalité, elle, a rompu pour nous. Alors je pensais à Dan en permanence, pour ne pas le perdre, quitte à ne plus dormir, quitte à devenir folle. »

« Je n’ai pas écrit pour faire le deuil de Dan Peeters, l’oublier ou expurger je ne sais quelle ancienne souffrance, mais pour mieux me représenter sa disparition et témoigner de ce qu’elle fut pour moi: l’événement de ma vie. D’ailleurs, je ne crois pas que l’on écrive pour oublier, mais pour retrouver au contraire, dans l’univers du langage, ceux que l’on a perdus ».

À propos de l’auteur

Philippe Vilain est romancier et essayiste. Il est l’auteur chez Grasset de plusieurs romans, Paris l’après-midi (2006), Pas son genre (2011, adapté au cinéma par Lucas Belvaux), La femme infidèle (prix Jean Freustié, 2013) et d’essais, comme La littérature sans idéal (2016). (Source: Éditions Grasset)

Site Wikipédia de l’auteur

Compte Twitter de l’auteur

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags: