En deux mots:

Une vie en quelques souvenirs, un voyage en train autour de Tokyo, la lutte des classes, les filles à conquérir, les vêtements du chevalier Bayard ou encore les Rhumbs. Un court mais très riche premier roman qui se visite comme le Jardin des délices.

Ma note:

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique:

L’éternité d’une seconde

Bernard Chenez raconte sa vie en moins de 150 pages. Pour cela il choisit quelques épisodes marquants, de ceux qui construisent un homme, et invente la fausse nostalgie.

Un petit bijou. Un de ces romans qui vous transportent littéralement et qui durant une paire d’heures vous nourrissent d’images, d’impressions, d’émotions. Une sorte de bréviaire des souvenirs qui remplacerait le nostalgique par le poétique.

Car Bernard Chenez ne nous dit pas «c’était mieux avant». Il ne déroule pas davantage son récit dans une chronologie sans failles. S’il commence avec la désillusion d’un combat sans doute perdu d’avance, avec l’ultime manifestation auprès de ses compagnons de lutte, c’est sans doute parce que cette image restera la plus forte à l’heure du bilan: «Quelques pavés humides brillent à l’angle de deux rues. Passage pour aveugles d’un monde effacé.»

Mais comme dit, à la nostalgie, il préfère le mouvement. Il préfère se nourrir de ses souvenirs pour avancer. Le voyage à bord du Yamanote-sen, ce train qui fait le tour de Tokyo en une heure et qu’il aime prendre sans s’arrêter, va lui permettre de nous livrer le mode d’emploi de ce court roman: «Mon écriture n’a comme fil conducteur que le roulement incessant des roues sur les rails. N’étant pas sujet au mal des transports, ce non-respect de la chronologie m’apporte la jouissance de l’imprévu.»

Une jouissance que le lecteur va partager, passant du premier Vélo – trop grand pour lui – aux chaînes de montage de l’usine automobile, des premières amours à l’initiation musicale, des vacances sur les îles anglo-normandes au jardin Christian Dior, de sa mère à son père.

De courts chapitres qui sont autant de délices et qui souvent se terminent par ce qui pourrait ressembler à un haïku : «La solitude, c’est l’absence de monnaie sociale», «Les cicatrices au genou sont (…) les authentiques et indélébiles marques d’une innocence perdue» ou encore «Déguerpir les mains dans les poches, c’est moins facile pour serrer dans ses bras ceux qu’on voudrait aimer. Alors, il faut se résigner à n’amer personne.»

C’est beau, c’est brillant, c’est touchant. Laissez-vous emporter dans le plus poétique des manuels de lutte des classes, dans la plus entraînante des leçons de musique avec Brahms, Dvorak, Tchaïkovski et la lumière de Pablo Casals, dans la plus intense des histoires d’amour, quand les yeux de la belle ne vous laissent «le choix que d’adhérer ou de mourir», dans la plus incongrue des leçons d’art où, sur la route de Saint-Paul-de-Vence, une dame élégante lui fait découvrir qu’Adolf Hitler peignait fort bien les citrons. Je parie qu’alors vous serez aussi «Bête, Belle et Prince à la fois!»

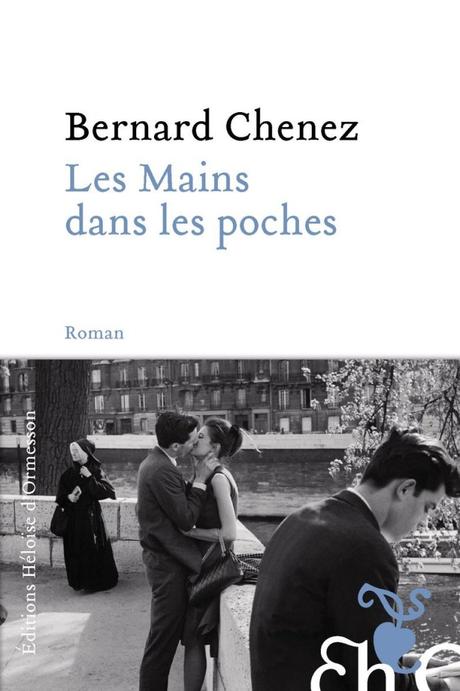

Les mains dans les poches

Bernard Chenez

Éditions Héloïse d’Ormesson

Roman

144 p., 14 €

EAN : 9782350874647

Paru le 16 août 2018

Où?

Le roman se déroule en France, en Beauce, à Paris, à Granville et dans les îles anglo-normandes, à Guernesey et Serq. On y évoque aussi des voyages en Belgique et aux Pays-Bas ainsi qu’à Toulon et au Japon, à Tokyo.

Quand?

L’action se situe de seconde moitié du XXe siècle à nos jours

Ce qu’en dit l’éditeur

Il est loin déjà le gamin qui se levait aux aurores pour gagner trois sous avant l’école et se payer le couteau à cran d’arrêt de James Dean dans La Fureur de vivre. Mais le narrateur ne l’oublie pas et se souvient des saisons qui ont jalonné sa vie. Se dessinent les contours d’une mère dont le vêtement est plus éloquent que les propos, d’un père dont la main dit à elle seule la force et les failles, ou encore d’un monde prolétaire régi par le couperet des pointeuses et les cadences des chaînes de montage.

Entre émotion et retenue, Les Mains dans les poches est une promenade à travers une époque évanouie, une génération bercée par les espoirs des protest songs.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Daily passions!

Blog Domi C Lire

Blog Des pages et des îles

Blog The Unamed Bookshelf

Blog Le boudoir de Nath

Blog Les histoires de Mel

Héloïse d’Ormesson présente Les mains dans les poches © Production Librairie Mollat

Les premières pages du livre

Le défilé descendait la rue Nationale.

Ceux de devant portaient les drapeaux, levaient les poings, lançaient des slogans de vainqueurs. Les perdants de toute façon ne lancent rien. Jamais.

On rentrait, j’étais en fin de cortège. La vérité, c’est qu’on avait perdu. Tout.

Le fer de lance de la classe ouvrière n’avait plus de hampe. J’ai franchi une dernière fois l’entrée de l’usine. Je savais que c’était la dernière.

Mes compagnons de lutte disparaîtraient à la fin de cette journée. Il ne pouvait plus y avoir de lendemain. Ça doit être un peu comme ça l’ultime moment où l’on sait que l’on va mourir.

Nous rêvions du grand soir, je n’avais eu que de grandes nuits. Une trentaine d’un printemps.

Des nuits où je remontais Paris à pied, du Quartier latin sous l’odeur âcre des lacrymogènes, quartier qui n’avait pas encore perdu la légitimité de son nom, pour rejoindre la lisière du XVIIe arrondissement, là où la porte de Clichy s’ouvrait sur un monde prolétaire, voûté de bleu, les mains dans les poches, Gauloise au bec, mégots d’honneur en légion.

Tout cela a disparu. Quelques pavés humides brillent à l’angle de deux rues. Passage pour aveugles d’un monde effacé.

Nostalgique de rien. J’aime être dans un train qui roule. Une fois sa vitesse stabilisée, je remonte tous les wagons à contresens. Arrivé à la dernière voiture, j’observe la voie qui défile à l’envers.

Il y a à Tōkyō une ligne de train qui s’appelle Yamanote-sen. Circulaire. Entièrement aérienne. Elle délimite officieusement le centre de cette mégalopole. Le temps de parcours est d’environ une heure. L’un de mes plaisirs est d’en faire le tour complet. Placé dans la première voiture, juste derrière la vitre du conducteur. La fois suivante, j’effectue le parcours à contre-courant, le nez collé sur la grande vitre du dernier wagon.

Ma façon d’écrire se juxtapose à cette façon de voyager.

J’annote seulement les gares au gré du parcours. Tantôt dans le sens de la marche, tantôt à contresens. Je m’interdis de descendre à une station. Je m’autorise juste le changement de quai. Seul le voyage compte.

Mon écriture n’a comme fil conducteur que le roulement incessant des roues sur les rails.

N’étant pas sujet au mal des transports, ce non-respect de la chronologie m’apporte la jouissance de l’imprévu.

Reverrai-je la jeune fille aperçue sur le quai d’en face deux stations auparavant ? Que deviennent ces milliers de voyageurs avalés au dernier arrêt ?

Parfois, à ma grande surprise, j’entrevois des visages connus naguère, dix, vingt, trente ans plus tôt, voire beaucoup plus ! Je les hèle, certains se retournent, d’autres ne m’entendent pas. Je crayonne, le train file.

Auguste Renoir disait : « Je suis un petit bouchon qui descend la rivière au fil de l’eau. »

Sur cette Yamanote-sen, sans même me mouiller les pieds, je peux choisir à tout moment de descendre ou remonter le courant.

Fatalement vient l’instant où se pose à moi l’ultime question : ma vie finira-t-elle dans la station où je l’ai commencée?

Je l’attendais tous les soirs sur le trottoir d’en face. Elle travaillait dans une teinturerie. Elle sortait à dix-neuf heures. Je la raccompagnais jusque devant chez elle. Lui ai-je jamais pris la main ? Je crois que non.

Leur maison était en face de l’entrée du cimetière, qui à l’époque matérialisait le bout de la ville. Nous y accédions par une rue montante, qui contournait la chapelle royale, dernière demeure des ducs d’Orléans, et qui portait le joli nom de Bois-Sabot. Quelques commerces égayaient le début de notre procession nocturne, notamment un magasin de radio-télévision, dont le propriétaire portait le nom de Kaplan. J’avais beaucoup de sympathie à prononcer ce nom : Kaplan. Le même son que ce poisson séché qui faisait mes délices quand nous habitions encore en bord de mer, que mes parents avaient encore l’espoir d’une vie meilleure, où nous savions, bien qu’invisible, que l’Amérique était notre seul vis-à-vis.

Kaplan, comme la première station de notre chemin de joie. Ensuite les maisons s’alignaient les unes sur les autres, un faible éclairage nous indiquait l’arrière-cour du palais de justice, où paraît-il il y eut des exécutions publiques. La guillotine ne devait pas faire recette: la cour était bien petite.

Les arbres de la chapelle royale succédaient aux maisons, nos pas devenaient intimes.

Je n’ai aucun souvenir de nos discussions. Nous ne parlions pas peut-être, ou si peu. »

Extrait

« Les mots sont des choses difficiles. J’avais voulu lui offrir des fleurs. C’était la première. Donc c’était l’unique.

« Je voudrais ces pâquerettes, s’il vous plaît.

– … ?

– Le bouquet de pâquerettes. Là !

– Ce ne sont pas des pâquerettes, ce sont des marguerites, jeune homme. »

L’amour est compliqué, dès le premier bouquet de fleurs. »

À propos de l’auteur

Né en 1946, Bernard Chenez écrit là son premier roman. Auteur de 23 ouvrages regroupant ses dessins d’éditorialiste à L’Équipe, à L’Événement du Jeudi et au Monde, il se lance dans l’écriture avec le même regard acéré et tendre que celui qui fait ses succès quotidiens dans la presse écrite et audiovisuelle. (Source : Éditions Héloïse d’Ormesson)

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags: