En deux mots

Hervé Snout a disparu. Le responsable de l’abattoir laisse son épouse Odile et ses deux enfants, Eddy et Tara, totalement désemparés. Les jours passent, la police piétine et l’abattoir poursuit ses activités sur le mode autogestion. Mais petit à petit, les acteurs de ce drame vont se dévoiler.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Qui a vu le directeur de l’abattoir?

Le nouvel opus d’Olivier Bordaçarre flirte avec le roman noir. Mais c’est plutôt du côté de la satire sociale que ce drame familial nous entraîne. Après la disparition de leur père et mari, Tara, Eddy et Odile vont dévoiler leur vrai visage. Commence alors un jeu de massacre assez jouissif.

Le chapitre initial de ce roman peut dérouter, car il n’y est nullement question de disparition et encore moins d’Hervé Snout puisqu’il raconte l’arrivée au sein d’un couple, qui prend en charge les enfants placés, de Gustave. L’enfant a subi de graves sévices avant d’être pris en charge par les services sociaux. Il va désormais pouvoir compter sur la chaleur du foyer d’Alain et de Nadine et de leur fils Gabin, soucieux du bien-être de ce nouveau frère.

Ce n’est que bien plus tard qu’on les retrouvera tous dans ce roman habilement construit.

Car il est temps de faire la connaissance de la famille Snout. Nous sommes en avril 2024, alors que le père de famille vient de disparaître. Sa femme Odile, trente-huit ans, dont les «rondeurs harmonieuses ne sont pas sans générer de franches convoitises, tant de la part des hommes que des femmes» ne s’explique pas l’absence de son mari, attendu pour son repas d’anniversaire. Tout comme leur deux enfants Eddy et Tara, jumeaux dizygotes âgés de quatorze ans, elle voit son quotidien bouleversé par cette étrange affaire. Après de longues heures d’attente, elle va prévenir la police. Qui ne fait rien ou presque: «Le capitaine Obrisky prend un air désolé pour informer madame Snout que l’enquête sur l’absence de monsieur Snout ne peut être, pour le moment, qu’administrative. Elle pourra devenir judiciaire, bien sûr, si des indices démontrent une gravité majeure dans cette absence et le tribunal sera saisi. Cependant, des témoins seront éventuellement auditionnés, des collègues de travail, des membres de la famille; le GPS de son téléphone donnera peut-être des informations précieuses; la liste de ses appels sera également épluchée, mais il serait exagéré aujourd’hui de solliciter les services d’un procureur de la République. Nous sommes loin du stade des perquisitions, des prélèvements d’ADN ou des mandats d’arrêt. Nous n’avons ni suspect ni prévenu.»

La seconde partie du roman nous ramène avant la disparition, nous fait découvrir le quotidien d’Hervé, qui dirige un abattoir et cherche du personnel. Sur le conseil de Gabin, il va engager Gustave. Un choix qu’il va vite regretter, car cette arrivée va provoquer des ennuis en cascade.

On va aussi découvrir la double vie d’Odile avec le Dr Martin Blach, médecin de famille, qui rêve de tout quitter pour refaire sa vie avec sa maîtresse, le mal-être d’Eddy qu’il exprime en malmenant son corps et celui de sa sœur Tara qui ne veut plus manger de viande, une attitude que son père ne comprend pas.

Alors on comprend que la disparition d’Hervé Snout rende son épouse fébrile, se perdant en conjectures. «Pourquoi? Pourquoi accepte-t-elle qu’Hervé lui parle comme à la plus conne des connes? Pourquoi est-elle contrainte d’aller jouir ailleurs? Pourquoi n’annoncerait-elle pas à Hervé, dès son retour, son intention de divorcer? Pourquoi ne coupe-t-elle pas définitivement les ponts avec sa mère? Pourquoi n’a-t-elle pas étudié l’histoire de l’art ou la peinture? Pourquoi, aux heures les plus sombres de ses nuits, dans le secret de ses insomnies, regrette-t-elle d’avoir donné naissance à ses deux enfants? Pourquoi n’a-t-elle pas disparu avant son mari?»

Des questions qui resteront pour la plupart sans réponse, car quand le voile se lève sur la disparition du directeur de l’abattoir, toutes les cartes seront rebattues. Mais chut! Gardons secret cette partie riche en surprises.

Olivier Bordaçarre a réussi un étonnant roman, tendu comme un thriller, qui sur fond d’usure de la vie de couple et de crise adolescente, va basculer dans la satire sociale. C’est alors l’ambition et la réussite qui se confrontent aux questions éthiques et à la considération pour les emplois les plus ingrats. Un monde du travail qui a perdu la notion du dialogue social.

On pourra même trouver dans ce roman très riche, enlevé d’une plume leste, une clé de compréhension de la montée de la violence et des faits divers effroyables qui font la une de nos quotidiens.

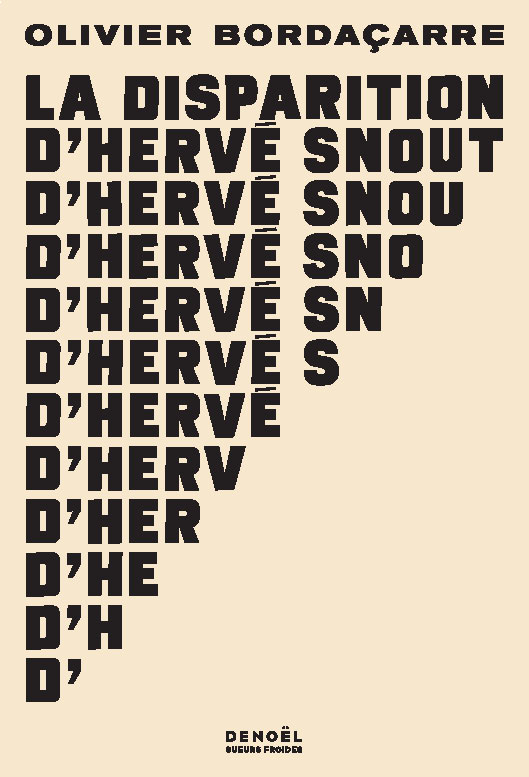

La Disparition d’Hervé Snout

Olivier Bordaçarre

Éditions Denoël, coll. Sueurs froides

Roman

368 p., 20 €

EAN 9782207178676

Paru le 17/01/2024

Où?

Le roman est situé dans une ville de province française qui n’est pas précisément située.

Quand?

L’action se déroule de 2004 à 2024.

Ce qu’en dit l’éditeur

Odile Snout s’affaire dans la cuisine de son pavillon cossu. Le bœuf bourguignon qui a mijoté toute la journée est prêt. Avec ses deux adolescents, elle attend son époux, dont on fête ce soir-là l’anniversaire. Les heures passent et Hervé ne se montre pas. Quelque chose ne tourne pas rond chez les Snout et l’angoisse commence à monter.

Le lendemain matin, à la gendarmerie, le lieutenant ne semble pas inquiet. Hervé finira par rentrer chez lui, et reprendre son travail.

On a bien le droit de disparaître.

Dans sa langue incisive d’où émerge une poésie du quotidien, Olivier Bordaçarre brosse une analyse glaçante du monde du travail, du couple et de la vie de la famille.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

France Inter

Libération (Alexandra Schwartzbrod)

Mare Nostrum

Blog Un bon livre à lire

Blog Pol’Art Noir

Blog Lire au lit

Blog Les livres de Joëlle

Blog Dalie Farah

Blog Tu vas t’abîmer les yeux

Blog Aude Bouquine

Les premières pages du livre

PROLOGUE

2004

De Gabin, dont on venait de fêter le quatorzième anniversaire, Nadine, sa mère, disait qu’il était un beau-jeune-homme-maintenant, et elle lui resservait une part de pâté à la viande avec des patates rissolées comme il les aimait, et elle lui arrangeait son lit chaque matin après avoir ouvert la fenêtre pour aérer un peu, et elle venait déposer un baiser sur ses cheveux blonds quand il était enfoui dans le gros fauteuil de fourrure synthétique devant un épisode de Plus belle la vie, tandis qu’Alain, son père, moins démonstratif, prouvait son amour à son fils en dirigeant des stages réparation de scooter des dimanches entiers ou en lui offrant une vraie canne à pêche professionnelle.

Nadine et Alain Raybert étaient de ces êtres qui ne comptaient rien. Ni l’argent, ni le temps, ni la peine, et encore moins l’affection, dont ils distribuaient les bienfaits sans distinction de sang aux enfants du nid, un fils unique et des gosses placés par l’aide sociale qui se succédaient sous leur toit pour des périodes plus ou moins longues, quelques mois, quelques années.

Mère de substitution, c’était le métier que Nadine exerçait avec abnégation, sans plainte, et sans cette fierté du devoir accompli puisque tout lui paraissait naturel. Alain, lui, assumait ses paternités fluctuantes tout en gérant son garage de quartier. Il passait le plus clair de ses jours le nez dans des moteurs, allongé par-dessous, courbé par-dessus, les sinus branchés sur les échappements, les mains aux ongles perpétuellement noirs, à farfouiller dans les engrenages mystérieux. À cinquante ans, Alain était abîmé. Il souffrait d’une lombalgie chronique et ses poumons encrassés de diesel crachaient parfois des choses suspectes, mais l’homme trouvait encore l’énergie de faire rire les moutards à la table du dîner en s’emplissant la bouche de purée maison pour sourire à pleines dents. Nadine poussait des oh d’indignation feinte et gloussait-elle aussi aux singeries du mécano de La Générale (c’était le nom du garage d’Alain, La Générale – mécanique auto et carrosserie, à deux rues du foyer).

La vie allait ainsi. La famille Raybert s’augmentait, se diminuait puis se réaugmentait au gré des placements et des départs et chacun semblait y trouver son compte, maison comprise qui diffusait en volutes généreuses ses parfums d’adoucissant, de chocolat chaud et de poulet-frites.

Un jeudi soir de l’été 2004, entre deux copieuses assiettes de gratin de macaronis que Gabin ingérait sans un mot – les pâtes constituant le socle de son alimentation –, Nadine et Alain lui annoncèrent l’imminente arrivée de Gustave (l’adolescent précédent ayant pu rejoindre son foyer d’origine). D’après les informations transmises à Nadine par l’assistante sociale chargée du dossier, Gustave avait subi de multiples maltraitances, humiliations, brutalités et actes de torture, de la part de ses mère et grand-mère, deux furies sadiques incarcérées dans le centre de détention du département depuis la découverte des faits. Le père, un illustre inconnu, s’était évaporé avant la première année de l’enfant, l’abandonnant aux mains expertes des deux femmes qui s’évertuèrent à détruire son existence avec méthode. Le rapport n’indiquait pas qu’à partir de trois ans, Gustave avait été pincé, brûlé, coupé, fracturé, étouffé, plongé tête la première dans un tonneau rempli d’eau croupie, et qu’il avait passé la plupart de ses nuits à même le sol terreux d’une cave glaciale. Il était stipulé que Gustave, douze ans, considéré comme miraculé, était profondément traumatisé, qu’il aurait besoin de beaucoup de temps pour recouvrer quelque confiance envers les adultes en général et les femmes en particulier, et qu’une attention de chaque instant faite de mots réconfortants, de douceur, de lenteur, de gentillesse et, surtout, dénuée de toute autorité, était le régime préconisé dans son cas.

Après le survol des détails de la fiche descriptive et le sentiment d’une peine immense, qui provoqua chez elle une immédiate et entière empathie, Nadine ne s’étendit pas sur le passé tragique de Gustave. Elle dit seulement que l’enfant avait été bien malheureux dans son ancienne famille et invita Gabin à lui réserver le meilleur accueil, comme il l’avait toujours fait, comme un frère, ni plus ni moins. Gabin donna son accord et enchaîna avec la seconde assiette de gratin.

Le lendemain, Gabin passa sa journée de collégien à imaginer le nouveau. Serait-il petit ? Gros ? Tordu ? Bigleux ? Aurait-il des dents en moins ou le cuir luisant d’une brûlure sur une main recroquevillée, comme cela était déjà arrivé ? Combien de jours faudrait-il pour que l’amitié apparaisse ? Du moins, la confiance ? Peut-être, la complicité ? Que partageraient-ils ? Gustave portait-il les traces des mauvais traitements sur son corps ? Était-il timide, agressif, bavard, muet ? Qu’aimait-il dans la vie, si encore il aimait quelque chose, s’il n’avait pas perdu le sens même du verbe aimer ?

Au soir, Gabin s’endormit sur ces interrogations et rêva d’un Gustave-papillon qui entrait par la fenêtre ouverte sur le clair de lune et venait se poser sur sa table de nuit pour lui grappiller un gramme de ses macaronis.

Dans la matinée du samedi, la travailleuse sociale référente accompagna Gustave chez les Raybert, préparés à l’accueil du garçon. Accueil sobre, mais tout de même : Alain s’était brossé les ongles bien à fond et rasé de près ; Nadine, coiffée et vêtue d’un chemisier à petites fleurs bleues, avait passé la lavette sur les carrelages du rez-de-chaussée ; Gabin, raie à gauche et mains dans le dos, s’était planté comme un piquet au milieu du salon.

Gustave apparut sur le seuil, bretelle du sac à l’épaule droite. Ses cheveux châtain clair étaient trop fins pour être peignés. Taillés aux ciseaux au-dessus de ses sourcils, ils tombaient en corolle autour de sa tête. Sa peau était sans teinte précise, diaphane. Son visage, creusé de concavités sombres, où s’étaient logées l’anxiété et la fatigue, possédait des proéminences, pommettes, menton, nez, aux allures cadavériques. Cette singularité impressionna les membres de la famille d’accueil. S’ajoutaient à ce portrait une bouche entrouverte aux lèvres bleuâtres, des yeux gris qui jouaient au billard et des regards inquiétés par l’espace, les objets, les meubles, les murs et leurs occupants. Petit, maigre, Gustave flottait dans des vêtements d’emprunt comme un gamin sauvé in extremis du naufrage.

Il y eut un court silence lors duquel Nadine fut confirmée dans ses craintes. Gustave était en mille morceaux. Alain prit conscience de l’ampleur de la tâche qui les attendait et Gabin sut qu’il allait devoir mettre la main à la pâte davantage que d’habitude.

Madame Berger procéda aux présentations, énonça quelques recommandations et conclut administrativement en confiant à Nadine la chemise cartonnée sur laquelle était noté : Gustave ROMONDE né le 4 janvier 1992 – Famille RAYBERT. Puis elle s’en alla en souhaitant bonne chance à tout le monde.

Afin de détendre l’atmosphère et de démontrer à Gustave que l’on était à son entière disposition, on démarra la visite. Nadine l’invita à déposer son sac à dos et lui dit qu’ici, eh bien, c’était le salon avec l’écran de télévision, le canapé en tissu à fleurs beiges, la table basse en mélaminé façon marbre, où reposaient pêle-mêle télécommande, quotidien local, paires de lunettes, magazine de décoration, son fauteuil à elle et celui d’Alain pour les siestes du dimanche, le buffet avec partie vitrine et ses bibelots parmi lesquels la reproduction miniature d’une DS 21 M Pallas gris Palladium de 1969, le petit guéridon ici pour poser des trucs et, là, la petite table de bois blanc pour faire les papiers.

Gustave suivit des yeux l’énumération et finit par glisser ses mains dans la poche kangourou de son survêtement outremer à capuche.

Après un passage rapide dans la chambre des parents meublée avec modération d’un lit, de deux tables de chevet et d’une armoire, l’on se dirigea par un bref couloir vers la cuisine, suffisamment spacieuse pour servir de salle à manger. Alain jugea bon de lancer sur le ton de la plaisanterie que c’était là qu’on reprenait soit des forces soit du poids. Gabin sourit à l’ironie de son père en la majorant d’un soit les deux blagueur et Nadine confirma par un tout à fait destiné à l’abdomen d’Alain et en sous-entendant que c’était surtout sur elle que les estomacs pouvaient compter. Gustave put constater que l’harmonie régnait dans ce foyer et la visite se poursuivit par la salle d’eau, les toilettes, le cagibi puis l’étage, où l’on commença par la chambre de Gabin, son lit au carré, son bureau, son fouillis et ses posters de voitures.

Pour la chambre de Gustave, on avait fait les choses comme il le fallait afin que le rituel portât les fruits espérés. Nadine fit entrer l’enfant, lui décrivit l’ensemble à grands traits et le laissa juger. Un vrai lit, un vrai bureau pour les devoirs, une armoire toute neuve, une chaise à roulettes, un tapis beige imprimé d’empreintes de pieds aux couleurs primaires. Gustave paraissait stupéfait, mais l’on apprit vite que la stupéfaction était l’unique expression de son visage, du moins dans les premiers temps de son installation.

Puis, à midi, ce fut l’heure du premier déjeuner en famille et à 7 heures du soir, celle du premier dîner. Il y a, comme ça, au hasard des circonstances, des choses que l’on vit pour la première fois, et ces choses, une fois vécues, se répètent et, une à une, se déversent dans le bain des habitudes, se mélangent au reste et mijotent doucement sur le petit feu du quotidien. Ainsi, Gustave était entré, pour la première fois, dans une chambre à lui. Il avait punaisé une photographie de son chien Jerry au-dessus de sa tête de lit. Il était allé aux toilettes, pour la première fois, s’était lavé les mains au lavabo de la salle d’eau, avait mis sa brosse à dents à côté des trois autres, était allé faire ses premiers pas dans le jardin avec Gabin qui lui avait montré son scooter, sa cabane et ses outils.

L’après-midi, Gabin proposa à Gustave de, au choix : regarder un film jusqu’au goûter puis bricoler dans le jardin ; prendre les vélos et monter au château fort ; aller pêcher dans l’étang des Lieux ou dans le ruisseau du Désir, qui coulait derrière le garage paternel. Gustave choisit la pêche. Il suivit Gabin dans la cour, où le matériel était entreposé sous un auvent de planches. Gabin saisit sa canne à pêche et la tendit à Gustave. « Tiens, je te la donne. Moi, je prends celle de mon père. » Et il ajouta en désignant sa canne : « C’est une professionnelle. » Le niveau de stupéfaction augmenta de plusieurs crans sur le visage de Gustave et les deux gosses s’en allèrent pêcher dans le Désir duquel Gustave sortit son premier poisson. Au travers du voile figé de son visage, Gabin crut deviner un sourire minuscule.

Après le premier dîner à quatre et la première promenade le long du canal, chacun gagna sa chambre respective. Alain et Nadine s’estimèrent satisfaits de cette journée et Gabin, partageant ce sentiment, souhaita une bonne nuit à Gustave en toquant trois coups sur la cloison. Gustave, assis au bord de son lit, ne répondit pas. Une angoisse était montée en lui sous la forme d’images de cave humide, de bruits de clés dans des serrures, de rires gras, d’odeurs de moisi, et il se demanda comment il pourrait trouver le sommeil, seul dans cette chambre inconnue, dans le silence de cette maison qui aurait, au demeurant, apaisé n’importe quel enfant, mais avait paradoxalement sur lui l’effet d’un coussin écrasé sur sa figure et c’est haletant qu’il quitta la pièce, alla frapper à la porte de Gabin et pria ce dernier de l’autoriser à dormir à côté de lui, là, par terre, sur le tapis de laine épaisse, au pied du lit, comme un chien. Autorisation évidemment accordée. Et ce fut ainsi pendant plusieurs semaines. Toutefois, dès le deuxième soir, Nadine vint glisser sous Gustave un petit matelas d’appoint et un oreiller moelleux.

Un soir, Gabin s’empara du matelas et de l’oreiller et s’alla coucher chez Gustave. Gustave en fut étonné, mais tout irait bien puisqu’il n’était pas seul. Progressivement, Gabin aida Gustave à passer ses nuits dans son lit. D’abord, il s’endormait et, à l’aube, s’en allait sur la pointe des pieds sans refermer les portes. Puis il se mit à quitter la chambre de Gustave de plus en plus tôt. Un soir, il attendit que Gustave s’endormît pour s’éclipser. S’éveillant aux lueurs du jour naissant et surpris par l’absence de Gabin, le petit alla vérifier si celui-ci n’avait pas réellement disparu en jetant un œil par l’entrebâillement de la porte. Rassuré et plus confiant que la veille, il regagna son lit.

Nadine et Alain ne virent aucun inconvénient à cette méthode, comme ils ne voyaient d’ailleurs jamais aucun inconvénient à pratiquement tout ce que les enfants décidaient sous leur toit. Gustave et Gabin finirent par s’endormir chacun dans leur lit. On rangea le matelas, on rangea l’oreiller, accessibles cependant à tout moment en cas de baisse de régime.

Le premier soir où Gabin laissa Gustave s’endormir seul, il lui souhaita une bonne nuit et ajouta: «T’inquiète. Je te protégerai toujours. Promis.»

PREMIÈRE PARTIE

1

Cuisine des Snout

Mardi 16 avril 2024

20 h 04

(Dix heures et trente-quatre minutes après la disparition)

Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça, d’une façon un peu banale, à la manière d’un roman de famille, dans cette pièce chaude et claire où se chevauchent les odeurs comme nulle part ailleurs, ce lieu de réunion où convergent quotidiennement les appétits, où bruissent les conversations et les silences, les cliquetis des couverts et les rumeurs des appareils électriques.

Au centre, faites d’un dialogue bois-métal très contemporain, la table et ses quatre chaises assorties sont cernées par un judicieux agencement de placards à portes coulissantes, de buffets à tiroirs munis de ralentisseurs, d’un réfrigérateur américain encastré à double porte, d’un four autonettoyant à touches thermosensibles, d’un quintet vitrocéramique avec sécurisation enfant, d’une hotte aspirante à quatre vitesses et triple niveau d’éclairage, d’un lave-vaisselle programmable et connecté, de deux éviers attenants avec robinet classique et douche de rinçage, et de plusieurs alcôves où glisser robot multifonction, tourniquet à épices, ustensiles divers, micro-ondes, cuit-vapeur, cafetière branchée sur l’appli Express du smartphone, petit écran de télévision.

Un plan récapitulatif des circulations sur vingt-quatre heures indiquerait avec évidence que la cuisine constitue le centre de gravité de la maison. C’est là que passent et repassent l’ensemble des occupants du logis. On vient s’y désaltérer, on s’y installe pour se restaurer, on y prend un en-cas sur le pouce, on s’y arrête pour papoter un instant, regarder la chaîne d’informations en continu, y prendre parfois l’apéritif, y déballer les courses et y préparer les repas de chaque jour de l’année. La cuisine est à la fois cabine de pilotage, salle des machines et pièce de vie collective. Théâtre des amours et des conflits familiaux, elle est au cœur des existences, elle les jalonne, elle façonne l’architecture des journées, leur début, leur milieu, leur fin et, par ses fonctions élémentaires, l’alimentaire et le social, elle inscrit ses utilisateurs dans une norme rassurante parce que universelle.

Donc, ça commence ici, dans la confortable cuisine d’un pavillon cossu avec colonnades à l’entrée situé dans un quartier résidentiel d’une ville de province. Odile Snout s’apprête à servir le bœuf bourguignon qu’elle a laissé mijoter la veille et qu’elle a repassé au feu ce jour.

Odile Snout est une femme de trente-huit ans, blonde aux cheveux épais, volumineux et légèrement ondulés, souvent détachés, parfois retenus par des élastiques, des pinces, des foulards (comme à présent). Ses yeux sont d’un bleu de lagune, ses cils longs et fins, son nez droit, son cou allongé donne à sa tête un port altier, les rondeurs harmonieuses de son corps ne sont pas sans générer de franches convoitises, tant de la part des hommes que des femmes. Odile est l’épouse d’Hervé Snout et la mère de leurs deux enfants, Eddy et Tara, des jumeaux dizygotes âgés de quatorze ans.

Depuis seize ans, elle est employée par la mairie de sa commune au poste de secrétaire de l’adjoint à la culture. Le dimanche ou pendant ses vacances ou même certains soirs, quand le programme télévisé ne lui dit pas trop, Odile s’adonne à la peinture sur toile, activité qui lui permet de se poser, de se concentrer sur autre chose, d’être un peu tranquille avec elle-même. Elle tente – en toute modestie – de marcher sur les traces des impressionnistes, d’entrer dans la couleur, de créer de la lumière. Elle reproduit des jardins de Giverny, des bords de Marne, des nymphéas, et ça, ça lui fait du bien, peu importe le résultat. Elle occupe pour cela une pièce chauffée dans une dépendance derrière la maison. Là-bas, elle est chez elle, dans son univers, avec ses peintres préférés, ses tubes d’acrylique et son chevalet.

Hervé devrait être rentré depuis plus d’une heure. Aujourd’hui, c’est son anniversaire. Odile a acheté un gâteau à la pâtisserie du centre-ville et deux bougies en forme de chiffre, un quatre et un cinq. De temps à autre, Hervé revient du travail un peu plus tard que d’habitude, une réunion imprévue, un retard de livraison, c’est le lot de tous les responsables, chefs, entrepreneurs, directeurs, que d’être soumis aux vicissitudes de la hiérarchie – lorsque l’on dirige, on dirige de A à Z –, mais, tout de même, dans ces cas-là, Hervé prévient du contretemps.

Odile prononce cela à haute voix – elle insiste sur le tout de même – en retournant une dernière fois à la cuiller de bois les morceaux de bœuf bien tendres dans la sauce veloutée aux effluves de thym et de vin cuit. Elle n’imagine pas que son époux (elle dit « époux » pour se distinguer de la prolétaire moyenne qui préférera le terme de mari) ait pu oublier ce dîner commémoratif.

Les enfants ont faim, la bouteille de médoc est débouchée, le plat est chaud, le bavarois aux fruits rouges attend dans le réfrigérateur, qu’est-ce qu’on fait ?

Eddy, dont l’estomac possède de faibles capacités de résistance au vide, propose de commencer doucement, papa ne devrait plus tarder maintenant. Tara, elle, n’émet aucun avis, la viande, elle n’y tient pas plus que ça, elle n’exprime aucune impatience, triture des boulettes de mie de pain sur la toile cirée à motifs géométriques, la tête penchée sur le côté et posée dans la vasque de sa main gauche.

Pourquoi pas, oui, mais, enfin, c’est dommage, réplique Odile à la suggestion de son fils. Il pourrait quand même prévenir, maintient-elle, et elle éteint le feu sous la marmite. Elle saisit l’écumoire, tend sa main vers Eddy pour qu’il lui donne son assiette, la remplit de deux beaux morceaux de bœuf accompagnés de carottes, de pommes de terre, de champignons, et nappe le tout d’une louche de sauce fuligineuse qui fait venir l’eau dans la bouche de l’adolescent. Elle réitère l’opération avec l’assiette de Tara, qui a préalablement stipulé qu’elle n’en voulait qu’un tout petit peu. Mais c’est de la viande d’ici, de chez nous, du vrai local, elle est très bonne, alors on mange et puis c’est tout.

La télévision est allumée. Un jeune homme exécute d’impressionnantes figures aériennes en skateboard. Le journaliste commente. En juillet prochain, lors des Jeux olympiques de Paris 2024, la France inaugurera les premières épreuves de cette discipline. Elles se dérouleront sur la place de la Concorde transformée pour l’occasion en gigantesque terrain de sport urbain. Le sportif dit qu’il vient s’entraîner ici tous les jours pour s’imprégner des lieux, être dans l’esprit JO. Son objectif : une médaille. Skateboard, breaking, BMX, Paris 2024 fera la part belle à la jeunesse urbaine. « Les jeux, c’est du sport, mais c’est tellement plus encore… », conclut le journaliste.

Odile fixe l’écran sans y prêter grande attention. Il sera bientôt 20 h 30 et toujours pas d’Hervé Snout à l’horizon. Odile effiloche un morceau de bœuf avec les dents de sa fourchette. Elle envoie un message écrit à son époux, qui ne répond pas.

Tara dit qu’elle n’en veut plus. « Finis ton assiette », rétorque sa mère. Tara insiste, elle n’a vraiment plus faim. « Eh bien, laisse », capitule Odile.

Au-dessus de la porte qui mène au salon, la pendule NYC indique 20 h 38. Les enfants sont montés dans leur chambre, on n’a pas sorti le gâteau, Odile est seule dans sa cuisine. Son regard frôle le réfrigérateur, où sont coincées sous des aimants fantaisie – une banane, un verre de cocktail avec paille – des images de ses enfants à tous les âges, photos-souvenirs qui démontrent qu’une famille existe bel et bien sous ce toit, qu’elle a son histoire, ses anecdotes, ses rigolades, ses vacances au bord de la mer. Puis ses yeux s’arrêtent sur le tableau blanc où elle a coutume d’écrire ses listes de courses, jour après jour augmentées de ce qui manque à la maison. Elle jette un œil à la plaque publicitaire rétro pour Coca-Cola, à la carte postale de Barcelone, à la boîte de galettes bretonnes qui contient des cure-dents, des fourchettes à escargots, les fiches cuisine de sa mère et tout un tas de petits déchets, dont on ne parvient pas à se séparer parce que ça peut toujours servir : un bout de ficelle, un bouchon de liège, un élastique, une soupape de cocotte-minute. Odile est à deux doigts de se demander ce qu’elle fait là toute seule à attendre le retour de son conjoint au lieu d’aller fignoler son Impression, soleil levant. À une époque, elle l’aurait déjà appelé vingt fois. Elle s’inquiète, oui, mais raisonnablement, car sa propension à développer des angoisses irraisonnées, à imaginer des accidents sanguinolents, des crimes odieux, des enterrements lugubres, s’amenuise et cela est certainement le signe qu’Odile va mieux, qu’elle ne se laisse plus dévorer par l’anxiété, oh non, cela fait longtemps que c’est terminé, ça. Odile et Hervé Snout s’aiment-ils moins qu’avant ? Non, bien sûr, mais le temps passe sur les couples et les use plus rapidement qu’un galet de granit. Le galet, lui, s’érode, s’arrondit, se polit, embellit, tandis que le couple se creuse, perd ses rondeurs au profit d’angles et d’arêtes tranchantes, gagne en rugosité, se ride, vieillit. C’est normal, se dit Odile, oui, c’est normal. Hervé va rentrer, il a peut-être oublié son repas d’anniversaire, a dû filer à la chambre de commerce pour régler un détail, n’a pas pensé à téléphoner, car il ne pense plus qu’Odile peut encore s’inquiéter. C’est dommage, oui, l’on peut trouver cela dommage, mais en rien exceptionnel. Cependant, à bien y réfléchir, il n’a pu se rendre à la chambre de commerce à vélo à quarante kilomètres d’ici ; il serait d’abord repassé par la maison et aurait pris sa voiture, une Mercedes GLB 200 Business Line noire. Alors, il est peut-être allé à une réception à la mairie ou au pot de départ d’un client ou elle ne sait quoi encore, Odile, qui est toujours assise sur une chaise dans sa cuisine.

Eddy a dévoré son assiette de bœuf bourguignon, il adore ça, c’est un vrai plaisir de le voir manger, ce gamin ; en revanche, Tara a trouvé que la viande n’était pas assez tendre. Ils sont vraiment différents, ces deux-là.

Odile se lève, tourne en rond, débarrasse la table et remplit le lave-vaisselle, gestes mille fois répétés depuis bientôt quinze ans, gestes qu’elle pourrait effectuer les yeux fermés. Voilà ce que produit le temps aussi : une sorte de cécité.

Hervé pourrait au moins passer un coup de fil, juste un coup de fil, ce n’est pas trop demander, si ? Ne serait-ce que pour la forme.

La télévision diffuse maintenant un épisode d’une série policière avec des véhicules qui roulent vite, des agents en civil, airs graves et faces de truands, au volant de bolides ou dans un bureau de la PJ en nocturne ou dans un ascenseur froid, et de vrais truands dans des voitures plus puissantes que celles des fonctionnaires. On devine dans les attitudes des agents de police une véritable fascination pour les gangsters ; leurs attitudes mimétiques expriment un devenir-voyou constitutif de la fonction autant qu’une frustration infantile issue de la cour d’école, où la distribution des rôles, voleurs et gendarmes, générait toujours quelques bouderies de la part de ceux qui devaient faire respecter la loi. En général, ils couraient moins vite que les autres. Les truands ne connaissent pas cette fascination et peu d’entre eux échangeraient leur emploi. Cependant, la structure hiérarchique du milieu truand rappelle par bien de ses aspects celle de la police. Boss, patrons, chefs, lieutenants, cerveaux, gros bonnets, seconds couteaux…

Odile observe l’écran comme s’il s’agissait d’un aquarium. Il est bientôt 21 h 30. Elle appelle Hervé, qui ne décroche pas. Elle ne laisse pas de message. Elle appelle sa mère.

Nicole Élisée, veuve de Félix Élisée, qui vit dans un appartement du quartier de l’hôpital, suggère à sa fille de ne pas s’inquiéter, Hervé va rentrer, Odile le connaît, elle sait qu’il est comme ça, il fait ce que bon lui semble, il va, il vient, et les autres, voilà, ils attendent. Odile n’est ni surprise ni idiote, inutile que Nicole lui rebatte les oreilles avec ce qu’elle pense de son gendre. Elle cherchait juste un peu de réconfort. Mais, visiblement, elle n’a pas composé le bon numéro. Nicole l’arrête. Elle ne dit pas cela pour être méchante, mais par lucidité, faut quand même avoir les yeux en face des, bon. « Est-ce que tu veux que je vienne ? » prononce-t-elle sur un ton qui marie l’empathie à une espèce de lassitude à peine dissimulée. Non, ce n’est pas la peine, Odile va patienter, Nicole a raison, il ne faut pas dramatiser et puis il sera bientôt 22 heures, sa mère ne va pas traverser la ville pour venir occuper un fauteuil du salon et attendre avec sa fille le retour d’Hervé.

Plus tard, Odile monte à l’étage, entrebâille la porte de la chambre de Tara et remarque que l’enfant dort profondément. Un léger parfum de lavande plane dans la pièce. Elle referme la porte sans bruit et ouvre celle de la chambre d’Eddy, sur laquelle est autocollée une affichette représentant un sens interdit, dont la barre blanche horizontale est remplacée par un bandeau jaune et noir où l’on peut lire : CRIME SCENE DO NOT CROSS.

«Tu pourrais frapper!» assène le garçon occupé à pianoter sur sa tablette. Odile s’excuse. Eddy demande si son père est rentré. « Pas encore », répond-elle. Mais il ne faut pas se tracasser, la réunion s’éternise certainement. Il est tard, il faut dormir pour être en forme au collège demain.

Odile redescend l’escalier, gagne la salle de bains, retire son foulard et entreprend de se démaquiller. Sans fard, son visage de nuit réapparaît, ni triste, ni serein, ni anxieux, simplement maussade, la gaieté l’ayant déserté depuis longtemps. Ses enfants, elle les a désirés, oui, enfin, il est plus juste d’affirmer qu’elle en désirait un, mais deux cœurs sont venus battre dans son ventre. Alors il a fallu faire face, s’organiser, supporter le double de fatigue. Pourtant, Odile ne regrette rien, oh non, jamais elle n’oserait exprimer le moindre regret. Il y eut deux enfants, voilà tout.

Elle enfile un legging bleu et une veste fine en polaire violine dont elle monte la fermeture Éclair. Un silence lourd règne dans la maison. Un silence qui dit l’anormalité de l’absence. Quelque chose cloche, elle le sent. D’autant qu’à minuit passé, Hervé n’est toujours pas là.

2

Chambre de Tara

Mardi 16 avril 2024

21 h 32

(Douze heures et deux minutes après la disparition)

Le volet électrique télécommandé du Velux grand format est fermé. La pièce n’est que chichement éclairée par le halo de la lampe de chevet, une sphère translucide, dont la luminosité est réglée au minimum.

Tara est assise en travers de son lit, dos au mur, et échange des messages avec Leïla, sa meilleure amie, son alter ego, celle avec qui elle partage tout, la seule à la comprendre vraiment.

Tara est une adolescente discrète au regard fuyant. Elle paraît fragile, timide, soumise, mais il n’en est rien. Elle est déterminée à atteindre l’autonomie le plus rapidement possible. Elle ne saurait verbaliser aujourd’hui son désir de fuite, mais il existe pourtant dans son esprit. D’ailleurs, elle reste souvent immobile, allongée des heures durant, le regard évadé vers le ciel, vers les nuages du jour ou le noir des nuits de grandes étoiles.

Intellectuellement, Tara n’a rien à envier aux adultes, ni chez elle ni au collège, qu’elle fréquente à regret, où elle s’ennuie ferme et d’où elle rapporte des notes médiocres. Elle n’est jamais parvenue à s’adapter au milieu scolaire, régi par des lois dont elle ne reconnaît pas la validité, mais cela est peut-être un signe de bonne santé. Elle estime qu’elle a autre chose à faire dans sa vie que d’ingurgiter des sommes faramineuses de connaissances inutiles parce que non choisies. Au lieu d’apprendre par cœur, elle souhaiterait penser. Mais, les obligations ne pouvant être contournées, Tara se résigne. Elle lance des poids, absorbe des identités remarquables, dissèque des souris, ânonne des combinaisons de mots allemands, et tout ce qu’elle n’a pas choisi entre par une oreille et ressort par l’autre.

Tara est de taille moyenne, plutôt maigre, ses cheveux sont trop blonds, trop fins, trop lisses, la peau de ses paupières semble transparente autour de ses yeux petits et vert clair. La puberté transforme son corps doucement, sans à-coups, et l’on dirait que, par le dessin de ce corps, la jeune fille préfère passer inaperçue. Les regards de ses condisciples ne s’accrochent d’ailleurs pas sur elle et ses professeurs l’appellent tantôt Sarah, tantôt Mara. Tara ne les corrige pas. Cela ne servirait à rien, les profs ont définitivement renoncé à l’éducation, pense-t-elle.

Elle sait que sa mère, Odile, a choisi ce prénom en référence à un lieu du roman de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent. Elle a lu ce roman et l’a trouvé pas mal.

Sur les murs crème de sa chambre mansardée sont fixés des pans de tissus aux motifs abstraits et trois affiches : au-dessus de son bureau encombré de cahiers, de carnets, de stylos, d’objets épars, le paysage accidenté d’un rivage battu par d’énormes vagues (Tara affectionne les déserts et les mers, les montagnes escarpées, les jungles impénétrables) ; en face du lit, une photographie de la chèvre des neiges, prise par Jérémie Rorschash lors de son voyage dans le Yukon, animal rare dont les yeux noirs et le pelage blanc émergent de l’immensité sans fin de ce pays glacé, comme une apparition magique au centre d’une étendue de lait brumeux ; punaisé sur la porte, un portrait de la chanteuse Cerise, dont Tara adore la voix cristalline et les mélodies aux influences ibériques et orientales. D’autres décorations sont suspendues à des crochets : un attrape-rêves (Tara les note tous dans un cahier qu’elle appelle sa boutique obscure), un mobile de cailloux, une peluche de fête foraine, trois tirages papier de photographies d’elle avec sa copine Leïla retenus par des minipinces à linge le long d’un bout de ficelle.

Tara écrit à Leïla que demain elle essaiera de battre son record d’endurance pendant le cours de sport : courir autour du stade deux heures sans s’arrêter. Tara est une adepte de la course de fond. Elle s’entraîne régulièrement et parvient à couvrir des distances phénoménales malgré son jeune âge. Son ambition n’est pas de participer à des compétitions, de remporter des victoires ou d’épater son professeur (épaté cependant), mais de courir longtemps, seule, à son rythme, en pensant à mille choses, en cherchant des solutions à des problèmes, en écrivant des poèmes dans sa tête. Tara aime courir. Elle aime cette répétition infinie du geste, le son de ses chaussures frappant le sol, celui de sa respiration, la vibration de ses muscles, la fatigue apprivoisée. Elle aime cette remise en question du sens même de ce qu’elle est en train de faire, la foulée subissant un traitement similaire à celui d’un mot lavé de toute signification à force d’être répété. Courir, courir, courir… pour quoi faire ?

Elle a remarqué que, malgré cette sensation de perte, ses pas demeurent tous différents. Ils varient selon la vitesse, la matière du sol et ses accidents, sa concentration, les infimes variations de rythme, et Tara en conclut que, sous les apparences de l’immuable, tout est toujours différent. Donc, le sens ne se perd point, il perdure.

Le samedi, le dimanche, certains soirs en rentrant du collège, Tara s’en va courir au stade municipal, autour de son quartier ou dans la ville. Seule, elle court, elle pense, et ses pensées adoptent le mouvement de la course, elles avancent.

Elle écrit aussi à Leïla que son père n’est pas rentré, ce soir. Leïla, qui a perdu le sien à l’âge de dix ans, estime, en son for intérieur, que Tara a de la chance de pouvoir attendre son père, mais elle ne dit rien de ses états d’âme et préfère exprimer de l’empathie. « Ah bon ? » écrit-elle dans un texto accompagné d’un émoji triste avec larme à l’œil. Tara répond que ce n’est pas la première fois, qu’elle n’est pas très inquiète, que sa mère surtout est déçue parce qu’elle avait préparé un repas d’anniversaire.

Quel âge ?

Quarante-cinq.

Au moins, le repas s’est déroulé dans le calme. Il n’y a eu aucun conflit, aucune remarque. Eddy a bouffé sa bidoche ; Odile n’a pas insisté quand Tara a rechigné à finir la sienne. D’ailleurs, elle a décidé d’être végétarienne à partir de maintenant. Elle ne supporte plus d’imaginer toutes ces bêtes confinées des heures durant dans des camions à étages, débarquées dans des hangars, poussées dans des couloirs et tuées à la chaîne, chaque jour, partout. Un véritable carnage. Elle s’est bien renseignée, Tara, avant de prendre cette décision. Elle donne à Leïla le nombre d’animaux abattus tous les jours dans le monde : quatre milliards. Pour Leïla, ce chiffre ne représente rien, il est trop énorme, il est une abstraction. Alors Tara lui envoie le nombre de poulets tués chaque jour de 2003 en France : 2 031 687. Mais Leïla ne comprend pas plus ce chiffre qui lui semble irréel. On ne peut pas tuer deux millions de poulets par jour dans un petit pays comme la France, ce n’est pas possible, il doit y avoir une erreur. Elle répond par des points d’exclamation. Et puis Leïla aime la viande, elle en a tellement l’habitude. Son esprit ne conçoit pas la possibilité de s’en passer. Alors Tara lui dit que cela correspond à vingt-cinq poulets abattus chaque seconde. Elle écrit : cha-que-se-conde. Leïla répond : « Ah quand même… » Oui, c’est-à-dire que depuis qu’elles sont chacune derrière leur écran, comme tous les soirs à cette heure, disons depuis dix minutes, schématiquement, on en est déjà à quinze mille poulets. Leïla réagit : « Grave ! » Et puis Tara ajoute qu’elle ne supporte plus les discours sur les protéines animales considérées comme essentielles dans l’alimentation des humains ; elle évoque aussi les maladies provoquées par la consommation de viande, les élevages intensifs, les virus, la pollution, les zoonoses. Tara a regardé des documentaires, elle a des arguments.

«J’espère que ton père va rentrer», lui écrit Leïla pour revenir au point de départ de leur conversation. Tara partage ce souhait, mais un repas sans dispute ou simplement sans tension, c’est toujours cela de gagné, on digère mieux. Son père, oui, il reviendra. Elle n’en doute pas un instant. Il embrassera Odile sur la bouche et voilà ; plus par convention que par affection, d’ailleurs, car sur ce plan-là Tara n’est pas naïve, elle a constaté qu’entre ses parents ce n’est plus tout à fait ça. Ils ne rient plus ensemble, l’ambiance est morose la plupart du temps, leur complicité de couple est une histoire ancienne et, depuis sa chambre à l’étage, la jeune fille n’entend plus rien de ce qui se passait, avant, dans la leur, au rez-de-chaussée. Cela ne la regarde pas, elle a d’autres préoccupations : écrire ses rêves, courir, grandir vite, s’en aller.

Tara souhaite une bonne nuit à Leïla. Elles échangent des sourires et des cœurs.

Elle s’interroge avec quelque appréhension sur la manière dont son père va réagir à son végétarisme. Sûrement très mal. Il restera évidemment sourd à toute forme d’argumentation justifiant cette « absurdité ». Il n’écoutera pas. Il n’a jamais rien écouté, on ne peut pas parler avec lui. Alors, Tara va devoir tenir bon, expliquer sans s’illusionner, mais expliquer tout de même un minimum. Elle a bien l’intention de résister.

Elle met une chanson de Cerise, la première de son second album, sa préférée.

Elle se souvient de ce repas d’il y a deux mois environ, lors duquel son père lui intima l’ordre de manger une cervelle d’agneau persillée qu’Odile avait accompagnée de haricots verts et de petits pois frais. Tara avait osé répondre que jamais elle n’introduirait un gramme de cette chose dans sa bouche. Hervé ne l’entendit pas de cette oreille et se lança dans un de ses monologues, auxquels on était accoutumé dans cette maison, ayant pour thème principal les bienfaits diététiques des abats et, pour secondaires, l’origine de la viande, les efforts d’Odile aux fourneaux, les enfants qui ne mangent pas à leur faim et, en dernier recours, le respect dû à un chef de famille et, par ruissellement, à l’autorité, la hiérarchie, l’ordre des choses. Il paracheva sur une note de fermeté qui ne fit pas bouger Tara d’un pouce.

Eddy avait déjà presque terminé son assiette et lorgnait d’un œil gourmand celle de sa sœur.

Tara posa un regard furtif sur son frère, dont le goût pour cette immondice lui souleva le cœur, et le garçon descendit en un instant d’un cran dans son estime, qui n’était déjà pas très folichonne. Odile n’était pas intervenue et n’en avait jamais eu l’intention. De toute façon, elle aurait pris la défense de l’enfant, comme d’habitude, et ça, ça lui tapait sur le système, à Hervé. Mais Odile était fatiguée, elle avait passé sa journée sur un dossier compliqué pour les festivités du 8 Mai, elle manqua de courage, ce soir-là.

Constatant que l’adolescente ne cédait pas, regardait en face d’elle, bouche fermée, bras croisés, le père sortit de ses gonds. Tara allait presto se mettre à manger cette cervelle, cesser ses simagrées de gamine pourrie gâtée tout de suite et filer au lit quand son assiette serait vide, se laver les dents, se coucher, dormir, merde ! Qu’est-ce que ce manège signifiait au juste ? Jusqu’à quand on allait se casser le cul à faire des plats originals pour des gosses qui n’en ont rien à foutre ?! « Vous croyez qu’on va jeter la nourriture à la poubelle ? Pour qui vous vous prenez exactement ? » (Hervé passait au vouvoiement lorsque la colère le submergeait.)

Pour toute réponse, Tara eut la malencontreuse idée de rectifier : « originaux ».

Il y eut un silence pendant lequel chacun se tint immobile : le père, stupéfait ; la mère, lasse ; le fils, impatient ; la fille, tenace.

«Monte dans ta chambre immédiatement.»

Cette phrase, Hervé la répéta deux fois, crescendo. Tara obéit. Elle préférait se coucher le ventre vide plutôt que de goûter à une seule miette de cette horreur.

Ce soir-là, Tara prit conscience qu’elle pouvait tenir tête. Elle se sentit forte, presque invincible. Elle avait visé dans le mille. Désormais, elle ne se laisserait plus faire.

Elle se glisse sous la couette et prend son roman en cours, L’Auguste de Varsovie, l’histoire d’un vieil homme qui, en Pologne avant la guerre, fut un célèbre artiste de cirque amoureux d’une certaine Élisabetha (un roman de l’auteur polonais Gargas Parac).

Il est 22 heures passées. Tara sent la fatigue descendre sur elle. Elle s’endormira bientôt. Elle posera le livre sur sa table de chevet, tournera le variateur de sa lampe vers la gauche, aura une pensée pour son père qu’elle n’a toujours pas entendu rentrer, se pelotonnera dans le duvet et trouvera vite le sommeil.

Elle perçoit le faible murmure de la télévision de la cuisine tout en parcourant quelques pages de son roman.

Plus tard, Odile entrouvre la porte et reste quelques instants dans l’entrebâillement pour observer sa fille endormie. Elle ne discerne que la ligne de son profil dans l’obscurité. Tara est si belle. Elle pourrait l’être encore plus si elle portait davantage attention à son image. Normalement, à cet âge, on commence à se maquiller un peu, on s’habille, on cherche à attirer les garçons. Secrètement, Odile désire que sa fille lui ressemble, mais Tara s’éloigne. Par tous les moyens, elle s’éloigne. Eddy aussi paraît déjà loin. Et Hervé, naturellement, s’en ira avant Odile puisqu’il a sept ans de plus. Elle se retrouvera seule, sans mari, sans enfants, dans cette maison trop grande, où sa solitude résonnera comme dans un container vide, et, avec les années, le papier peint du salon, il se décollera, et les fenêtres se mettront à grincer et les lames des parquets flottants se déjointeront et les enfants ne viendront plus si souvent qu’autrefois. Alors la toiture se couvrira de mousse, des tuiles se fendront sous le gel et il y aura des fuites et l’eau grignotera la charpente et les plafonds et Odile ne pensera plus à Hervé puis ne pensera plus du tout puis disparaîtra de la surface de la terre sans que personne le sache hormis Tara, Eddy et quelques connaissances anciennes. La maison sera vendue à d’autres existences puis un jour, plus tard, beaucoup plus tard, à la place de la maison, il y aura une autoroute ou un lac artificiel en amont d’un gigantesque barrage hydroélectrique qui aura englouti la vallée sous les eaux ou une forêt primaire impénétrable ou un désert hostile, inhabité, radioactif.

Tara est en train de rêver.

Les moutons

Hommes à tête de mouton. Combien ? Avec des tabliers blancs tachés de sang. Peut-être des zombis ?

Je cours. Je m’éloigne d’un hangar (ou bâtiment d’usine).

Un agneau est décapité.

Les visions d’horreur s’éloignent.

Odile referme la porte sans bruit et va coller son oreille à celle d’Eddy.

Extraits

« Le capitaine Obrisky prend un air désolé pour informer madame Snout que l’enquête sur l’absence de monsieur Snout ne peut être, pour le moment, qu’administrative. Elle pourra devenir judiciaire, bien sûr, si des indices démontrent une gravité majeure dans cette absence et le tribunal sera saisi. Cependant, des témoins seront éventuellement auditionnés, des collègues de travail, des membres de la famille; le GPS de son téléphone donnera peut-être des informations précieuses ; la liste de ses appels sera également épluchée, mais il serait exagéré aujourd’hui de solliciter les services d’un procureur de la République. Nous sommes loin du stade des perquisitions, des prélèvements d’ADN ou des mandats d’arrêt. Nous n’avons ni suspect ni prévenu. Il est primordial que madame Snout communique à la gendarmerie toutes les données dont elle dispose, les détails qui lui reviendront en mémoire, et qu’elle n’hésite surtout pas à poser toutes les questions qui la travaillent. » p. 86

« Odile n’en peut plus. Il est bientôt 4 heures du matin. Eddy, lavé, désinfecté, pansé, est couché. Odile, elle, est accoudée à la table de la cuisine, dans la pénombre. Il va falloir qu’il se passe quelque chose, sinon elle risque de craquer. Son époux toujours introuvable, son fils qui se mutile, sa fille au seuil de l’anorexie, sa mère qui savoure, ses beaux-parents qui la harcèlent, son supérieur, l’adjoint à la culture, Marc Garand, qui ne cesse de la supplier du regard, son médecin et amant, Martin Blach, qui l’attend, ce jour, à 16h15, au cabinet… Elle n’en peut plus. Des larmes coulent sur ses joues. Pourquoi? Pourquoi accepte-t-elle qu’Hervé lui parle comme à la plus conne des connes? Pourquoi est-elle contrainte d’aller jouir ailleurs? Pourquoi n’annoncerait-elle pas à Hervé, dès son retour, son intention de divorcer? Pourquoi ne coupe-t-elle pas définitivement les ponts avec sa mère? Pourquoi n’a-t-elle pas étudié l’histoire de l’art ou la peinture? Pourquoi, aux heures les plus sombres de ses nuits, dans le secret de ses insomnies, regrette-t-elle d’avoir donné naissance à ses deux enfants? Pourquoi n’a-t-elle pas disparu avant son mari? Ce sont des sanglots maintenant qui s’ajoutent aux larmes. Elle est en train de craquer. Il lui faut un anxiolytique. » p. 98-99

« Hervé Snout ne questionne pas le fait de gérer de la viande morte, c’est une affaire entendue. Il est submergé par une angoisse existentielle puissante. Quelle trace laissera-t-il? Il en revient toujours à la même cruauté. Sa tétanie perdure. Sa femme ne le désire plus, ne le reconnait plus comme l’homme de sa vie; sa fille lui est étrangère, son fils lui ressemble trop. L’édifice de sa famille craque de partout. Il n’a pas vraiment d’ami sur qui compter en cas de coup dur et sur son lieu de travail, il est seul. » p. 183

À propos de l’auteur

Olivier Bordaçarre © Photo Éric Garault

Olivier Bordaçarre est né en 1966 à Paris. Il a écrit une dizaine de romans, dont Dernier désir (Fayard, 2014) et Appartement 816 (L’Atalante, 2021). (Source: Éditions Denoël)

Page Wikipédia de l’auteur

Page Facebook de l’auteur

Compte Instagram de l’auteur

Compte LinkedIn de l’auteur

Tags

#ladisparitiondhervesnout #OlivierBordacarre #editionsdenoel #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #romannoir #VendrediLecture #coupdecoeur #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie