En deux mots

Venant revisiter les lieux de son enfance, le narrateur se souvient des vacances passées avec son cousin Pierre et leur amie Pauline. Il parcourt avec nous le «petit royaume de l’enfance» dans un coin de Saône-et-Loire. Un paradis perdu riche de merveilleux souvenirs.

Ma note

★★★ (bien aimé)

Ma chronique

Les vacances en Saône-et-Loire

C’est du côté de Louhans que Philippe Bonilo a passé son enfance. Dans ce premier et court roman, il convoque ses journées passées à parcourir la région avec son cousin Pierre et leur amie Pauline qu’il espère retrouver trente ans plus, en revenant en Saône-et-Loire. Nostalgique, enchanté, émouvant.

«L’enfance est un tout petit royaume. Un homme le parcourt en quelques enjambées. Je m’en suis aperçu en refaisant le grand tour d’autrefois. Il faut que cet âge soit peu regardant et en même temps bien imaginatif pour se faire un monde d’un aussi modeste territoire.»

C’est ce tout petit royaume que le narrateur nous propose d’explorer du côté de Louhans où ses parents tenaient une épicerie ambulante. Après de longues années passées à voyager, il revient dans le village, à la recherche des traces du passé. Mais tout a bien changé, à tel point qu’il a failli passer devant la maison familiale sans le reconnaître. Les nouveaux propriétaires l’avaient totalement transformée.

Alors, bien que ne possédant pas «ce don d’ubiquité qui permettrait d’habiter tous les âges à la fois ni la capacité de revivre le passé à volonté», le romancier va tout de même parvenir à convoquer «ces minutes heureuses dont on voudrait qu’elles durent toujours».

Dans ce lieu qui ressemblait à un entrepôt désordonné, entre les marchandises livrées, déballées et proposées à la vente dans la camionnette qui sillonnait la région, il y a d’abord l’amour inconditionnel d’une mère qui semble toutefois d’une telle évidence qu’il n’y a pas lieu de s’y appesantir. Celui du père est plus riche en aventures, parce qu’il passe par la découverte des alentours. « Jamais je n’étais plus heureux que les jours, c’était habituellement le jeudi ou le samedi, où mon père me prenait avec lui dans le camion. Je voyais le monde d’en haut, j’avais l’impression de le dominer, de commander au tracé de la route, comme en tirant les rênes d’un cheval on le dirige à droite ou à gauche. Lors des arrêts sur le bas-côté, aux abords des maisons, c’est moi qui klaxonnais. » Parmi les clientes, Germaine tenait une place particulière. Avec l’instituteur, elle possédait une langue différente des autres, ses paroles envoûtaient. Et puis Germaine était la grand-mère de Pauline, arrivée pour les vacances.

Avec le cousin Pierre, lui aussi hébergé pour les vacances, le trio va vivre des journées d’un bonheur sans égal. « la vie pourrait s’arrêter là et on en aurait assez vu pour se faire une idée de l’existence tout entière ».

Ce sont ces belles journées de découverte, d’exploration, de promesses que Philippe Bonilo raconte avec gourmandise et mélancolie, jusqu’à ce spectacle de fin d’année de l’école de danse, quand toute la famille était à Louhans pour voir Pauline sur scène. Un moment de bascule pour le petit garçon qui comprend alors que désormais le temps de l’insouciance est passé, que la rigueur et le travail sont nécessaires pour parvenir à ce moment de grâce.

Au moment où on célèbre les cinquante ans de la mort de Marcel Pagnol, on ne peut s’empêcher de penser à ses souvenirs d’enfance et en particulier au Temps des secrets dont on retrouve ici tout à la fois la grâce mélancolique et la force d’évocation.

Alors nous étreint une émotion d’autant plus forte qu’elle émane d’un paradis perdu, celui de l’innocence et des rêves d’un avenir où tout reste possible. On mesure alors le chemin parcouru, quand «l’étendue de toute une vie se déploie dans la mémoire.»

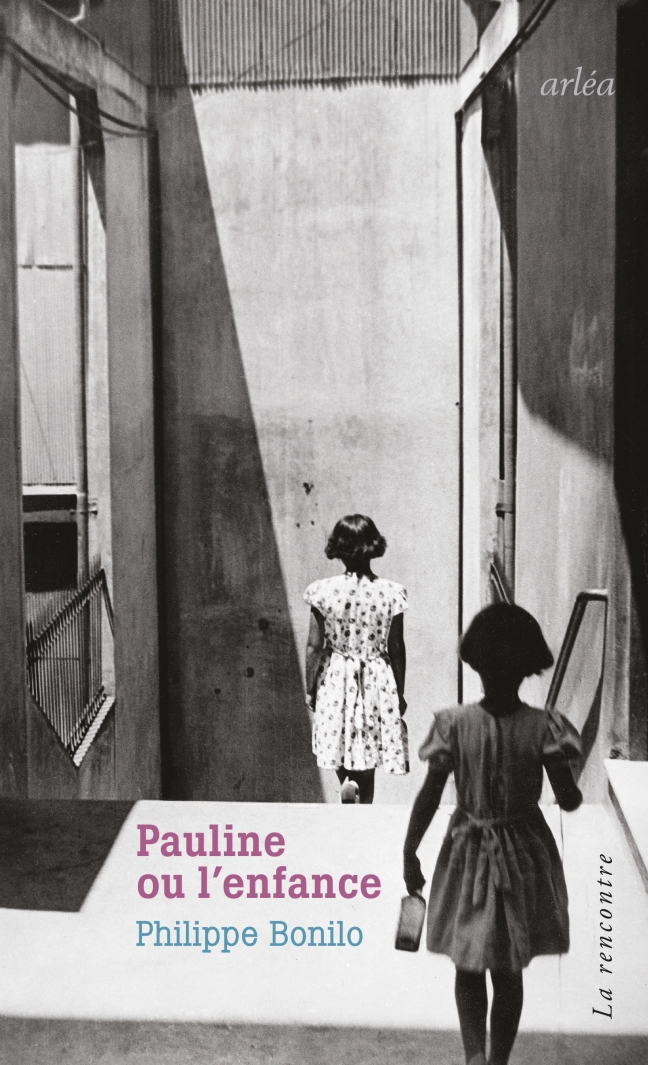

Pauline ou l’enfance

Philippe Bonilo

Éditions Arléa, coll. La rencontre

Roman

120 p., 19 €

EAN 9782363083715

Paru le 5/04/2024

Où?

Le roman est situé d’abord dans un port normand puis en Saône-et-Loire, à Romenay et Louhans. On y évoque aussi Bourg, Saint-Amour et Loisy, sans oublier tous «les lieux remarquables de la région: les pertes de l’Ain, la Roche de Solutré, Tournus, Pérouges, la maison du curé d’Ars (lui et la petite Thérèse étant les saints préférés de ma mère); d’autres fois, c’étaient de véritables expéditions : la Mer de Glace, par exemple, ou Saint-Flour.»

Quand?

L’action se déroule à la fin du siècle passé.

Ce qu’en dit l’éditeur

Il n’y avait dans l’esprit de Pauline guère de place que pour la danse. Quand nous étions, Pierre, elle, et moi, dans les prés, elle nous montrait la difficulté du saut de chat qui nous fai¬sait tant rire. Elle nous invitait à l’imiter, mais nos pirouettes se terminaient invariablement par des roulades le long des pentes, roulades dont quant à moi j’aurais voulu qu’elles durent toute la vie.

Certains souvenirs sont des trésors. Certaines ren¬contres aussi. Qu’avait-elle de si singulier cette petite fille, l’amie fascinante des lointains étés, pour échapper à l’oubli et à la trame des jours ?

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Actualitté (Victor de Sepausy)

Les premières pages du livre

« Au retour d’un long voyage, après tant de hautes terres et de montagnes, j’eus envie de revoir la mer. Je me suis donc rendu dans ce petit port de Normandie où je vais de temps en temps, car la mer m’y semble plus belle qu’ailleurs. Lorsque je suis arrivé, tout paraissait désert, comme toujours à l’heure du déjeuner. J’étais heureux d’être là, respirant à pleins poumons l’air marin. La paix d’un grand soleil tombait sur le port. La forêt des mâts immobiles vibrait au loin dans la chaleur : devant moi un élévateur à bateaux, une grue, tous deux à l’arrêt, et des filets de pêche à terre qui emmêlaient leurs couleurs. Sur la gauche, les entrepôts ; du côté opposé, la boutique de souvenirs et l’habituel tourniquet de cartes postales. Il y avait surtout au-dessus de ma tête le ciel bleu qui reflétait son image dans la mer, où dans un grand flamboiement disparaissaient les voiliers.

Je me rendais sur la plage, lorsqu’une fillette de huit-neuf ans apparut sur le terre-plein, trop absorbée par son monde pour avoir remarqué ma présence : seule, à part moi, dans cette solitude. La coque d’un bateau abattu en carène faisait derrière elle l’effet d’une montagne ou d’une baleine échouée. L’enfant était tête nue, vêtue d’une robe bleue à bretelles, sandalettes dorées aux pieds. Elle donnait libre cours à son imagination, semblant s’interdire la ligne droite, alternant grands et petits pas, sauts de côté étranges et capricieux, moments d’arrêt à pieds joints et bras le long du corps. Qui mettrait autant d’application dans la conduite de ses affaires serait capable de grandes choses. Je la voyais gracieuse et légère, se mouvant dans une histoire qui n’appartenait qu’à elle.

J’avais connu jadis une petite fille de cet air-là, ou du moins qui agissait en toutes circonstances, y compris dans ses jeux, d’une manière non moins sérieuse et concentrée. Mais au lieu d’être au bord de la mer, cette fillette, ma Pauline, courait dans les champs, sur les chemins de terre, dans les hautes herbes, sous d’autres nuages. Il m’arrivait souvent de penser à elle. Un frisson dans l’air, une éclaircie, ou, comme dans le cas présent, une ressemblance, il n’en fallait pas plus pour la faire apparaître. J’avais alors le sentiment qu’elle était vraiment là, tout près, vivante, que son regard, son sourire s’adressaient à moi. L’espace d’une seconde, je retombais en enfance, car j’entrais dans son univers plus qu’elle ne surgissait dans le mien. Nous ne nous étions pas revus depuis bien longtemps, trente ans peut-être, et jamais je n’avais cherché à la retrouver. Rien ne pressait, car je suis de ceux qui estiment avoir l’éternité devant eux, et notre rendez-vous, s’il devait avoir lieu, viendrait à son heure. Quelque temps après la scène du bord de mer, la chance me souriant enfin, j’eus l’occasion de me rendre dans la Saône-et-Loire. C’est donc sans l’ombre d’une hésitation, avec un total abandon à ce qui devait arriver, que je décidais d’aller à Louhans, où je supposais qu’elle vivait encore, rendre visite à la femme que Pauline était devenue.

La route qui menait à Pauline traversait Romenay. En arrivant, sur une esplanade (je me souvins que se tenait là deux fois l’an la vogue), je reconnus les terrasses surélevées du Lion d’or et des Remparts où mes amis et moi dégustions des glaces, les belles portes médiévales de carrons rouges dont les noms d’Orient et d’Occident sont sans doute trop glorieux pour un si modeste village. Enfant, quand j’arpentais la petite rue commerçante qui reliait ces deux portes, j’avais l’impression en écartant les bras de toucher aux deux extrémités de la terre. L’Occident, c’étaient les couchers de soleil sur l’océan, la mer des Caraïbes, l’aventure, et l’Orient, l’immense plaine continentale vers laquelle glissait le paisible troupeau des nuages d’ici. Les nombreux voyages que j’entrepris plus tard n’auront été que le prolongement aux dimensions du monde de cette sensation première.

Je ne voulus pas m’attarder davantage car je savais que sur la route de Montpont je passerais devant ma maison d’enfance, Les Talus, l’épicerie-café de mes parents que j’étais curieux et impatient de revoir. En chemin, vitres ouvertes, je respirais à pleins poumons une odeur d’autrefois, de terre lourde et de bestiaux, de feuilles froissées et de chaume brûlé. Ma campagne n’avait pas changé. C’était le même pays agréablement vallonné, reprenant à perte de vue le motif de boqueteaux et de champs de maïs ; quelques haies vives soulignant d’un trait d’ombre le vert des prés, survivances d’anciens bocages. Je guettais notre maison, dans mon souvenir au sortir d’un bois, entre un virage et le bas d’un coteau, pourtant je suis passé devant sans la remarquer. Elle m’apparut in extremis, juste avant que son image ne sorte du rétroviseur.

Après avoir fait demi-tour, je suis allé me garer au bout du bâtiment, le long du mur latéral, sur le retrait herbeux où mon père mettait son camion. La maison donnait à présent directement sur la chaussée, un élargissement de la voie ayant recouvert le bas-côté. Comme il fallait s’y attendre, ça n’était plus ma maison : la porte du magasin avait été murée et la baie vitrée ramenée aux proportions d’une fenêtre ordinaire. Je ne fus pas autrement surpris de constater qu’elle était en vente. J’ai contourné le bâtiment pour voir ce qu’était devenue la terrasse. À en juger par les empreintes de pneus qui quadrillaient une terre dure comme pierre, l’endroit, contigu du champ de maïs, devait servir de tournière aux tracteurs. Je n’ai malheureusement pas connu ce temps où à la belle saison les familles prenaient là leur repas à l’ombre du tilleul. À mon époque, le souvenir de cette ombre bienfaisante n’était plus que prétexte à l’évocation d’un passé regretté, et la terrasse un débarras à ciel ouvert encombré de caisses de bouteilles, de pièces mécaniques et quantité d’objets bons pour la décharge. Les restes d’un jeu de quilles occupaient sur toute la longueur le fond de la cour. Les planches de la palissade derrière laquelle se pratiquait le jeu achevaient de pourrir au pied du mur de clôture. Les gaillards des fermes voisines s’y donnaient rendez-vous pour une partie qui devait davantage à la chance et au hasard qu’à l’adresse des joueurs, puisque la terre battue, depuis longtemps à l’abandon, et la planche de piste gondolée interdisaient toute pratique selon les règles. Ils choisissaient leur renvoyeur parmi ces gamins qui, s’imaginant naïvement appartenir à la bande, traînaient en permanence dans leurs jambes. Plutôt malingre, j’étais souvent promu à cette dignité (dans mon souvenir j’ai six ou sept ans). Évidemment, la dérision de tout cela m’échappait. Prenant ma tâche à cœur, je redressais les quilles, soulevant la lourde boule de fer pour la déposer sur la goulotte de renvoi. Et non sans une intense satisfaction je la voyais ensuite repartir vers les joueurs le long de la magnifique rampe d’acacia dans une course de toute beauté qui me faisait trépigner de joie. En revenant devant la maison, je faisais mentalement l’inventaire de ces lieux où j’avais été heureux. Du côté de l’épicerie-café, je revoyais le comptoir, les rayonnages le long du mur, quelques tables, la réserve et la chambre froide, la porte de derrière, dont le verre dépoli du panneau supérieur reflétait le matin les notes d’ambre du soleil. De l’autre côté, les deux pièces à vivre : la grande où trônait la cuisinière, et, dans l’angle opposé à la fenêtre, mon lit ; à gauche, la chambre des parents. Entre la pièce principale et le jardin s’insérait un réduit, abusivement nommé « la chambre du fond ». Un lit de dimensions imposantes, surmonté d’un énorme édredon rouge, débordait sur l’ouverture de la porte et gênait le passage. C’est là que couchait mon cousin Pierre pendant les vacances. Maintes fois mes parents m’avaient suggéré d’en faire ma chambre, considérant que j’y serais plus tranquille. Mais je ne pouvais me résoudre à dormir en un lieu qui à mes yeux était la chambre de Pierre et qui du reste me semblait le bout du monde sitôt la porte refermée. Moi, les conversations du soir ne me dérangeaient pas ni l’odeur du tabac, bien au contraire. Ainsi bercé de ces impressions familières, mon sommeil était en mesure d’affronter le profond silence de la campagne que rompait de temps à autre le fracas d’une automobile ou d’un camion.

L’épicerie et la maison disposaient toutes deux d’une entrée en façade, aussi les mondes ne se mélangeaient guère ; dans la chambre des parents, la porte communicante avait été condamnée. La route était en léger surplomb. Contemplé depuis la fenêtre, l’horizon se ramena durablement pour moi à une poignée d’herbes, une bande de goudron et des roues de voiture.

Je suis allé demander les clés à la ferme voisine. Les bâtiments avaient été remis à neuf et un hangar de belles proportions remplaçait la grange. Un enrobé bleuté recouvrait la cour d’une épaisse graisse odorante, présentant çà et là sous le soleil des effets lustrés qui rappelaient, en plus abstrait, les flaques d’eau comblant jadis les nids de poule. Bien alignés devant le hangar, imitations parfaites des modèles réduits dont raffolent les gamins de la campagne, des engins agricoles exposaient avec bonhommie leurs formes généreuses. Il se dégageait de l’étable une odeur acide et piquante d’oseille croupie, bien différente des senteurs capiteuses du fumier d’autrefois. »

Extraits

« Jamais je n’étais plus heureux que les jours, c’était habituellement le jeudi ou le samedi, où mon père me prenait avec lui dans le camion. Je voyais le monde d’en haut, j’avais l’impression de le dominer, de commander au tracé de la route, comme en tirant les rênes d’un cheval on le dirige à droite ou à gauche. Lors des arrêts sur le bas-côté, aux abords des maisons, c’est moi qui klaxonnais. Des portes jaillissaient, comme autant d’oiseaux échappés de leur cage, les enfants qui s’emparaient sans un merci, tels des voleurs, de la rondelle de saucisson, ou du talon de pâté en croûte où tremblotait un reste d’appétissante gélatine, que leur tendait mon père par-dessus le porte-cabas. De menues grands-mères suivaient à pas lents. J’étais émerveillé des égards avec lesquels il leur parlait, en leur remettant leurs achats emballés dans ce beau papier rose vichy. » p. 26

« Je ne fus pas cependant un animal si difficile à apprivoiser. Bientôt, Pauline revint aux Talus, accompagnée de son père. Puis, Pierre et moi fûmes autorisés à nous rendre chez Germaine — que par faveur spéciale Pauline nous permit d’appeler nous aussi mémé. Cet été-là se mit en place entre Les Rippes et Les Talus un va-et-vient qui devait se maintenir des années, nos pères sans trop se faire prier prêtant leur concours à cette logistique du bonheur.

Sur une période s’étalant du cours préparatoire à mon entrée au collège, je n’ai vécu que dans l’attente de mes deux amis. Je fréquentais par désœuvrement les gamins du voisinage. Il fallait voir toutefois avec quelle ingratitude je me désintéressais d’eux sitôt qu’apparaissait dans mon champ de vision l’un ou l’autre de mes amis de toujours. » p. 41

« Monsieur Amance, accompagné de ma mère, pour qui ces sorties étaient autant d’occasions de «prendre l’air», nous emmenait visiter les lieux remarquables de la région : les pertes de l’Ain, la Roche de Solutré, Tournus, Pérouges, la maison du curé d’Ars (lui et la petite Thérèse étant les saints préférés de ma mère) ; d’autres fois, c’étaient de véritables expéditions : la Mer de Glace, par exemple, ou Saint-Flour. Sans doute n’étions-nous pas peu fiers de nous asseoir sur la banquette de la DS, Pauline bien calée entre Pierre et moi, et ce malgré le luxueux mal des transports qui nous obligeait à des haltes fréquentes. » p. 50

« L’enfance est un tout petit royaume. Un homme le parcourt en quelques enjambées. Je m’en suis aperçu en refaisant le grand tour d’autrefois. Il faut que cet âge soit peu regardant et en même temps bien imaginatif pour se faire un monde d’un aussi modeste territoire.

Je présume que c’est de l’empilement d’expériences vécues en un même lieu et prises dans une constante répétition que naît ce sentiment d’étendue, qui trouve par conséquent sa véritable expansion, sa terre d’élection, dans la mémoire. Je suis cruellement de mon temps et ne dispose pas hélas de ce don d’ubiquité qui me permettrait d’habiter tous mes âges à la fois ni la capacité de revivre le passé à volonté. Pourtant, ces minutes heureuses dont on voudrait qu’elles durent toujours ne sont pas toutes perdues. Certaines s’attardent dans l’air, vous les croisez en chemin. » p. 53

« Il y a des moments dans l’enfance où il semble que tout soit dit du présent et de l’avenir: la vie pourrait s’arrêter là et on en aurait assez vu pour se faire une idée de l’existence tout entière. Quand un hasard les fait remonter du passé, c’est non seulement la joie de l’heure qui nous est rendue, mais l’étendue de toute une vie qui se déploie dans la mémoire. » p. 87

« Au fond, qui était Pauline pour moi aujourd’hui? Un être dont, à la vérité, je n’avais plus entendu parler depuis une trentaine d’années. «Une petite fille.» Mais à peine avais-je prononcé pour moi-même ces derniers mots que l’émotion me submergea. Cette enfant disparue me devint plus présente et plus chère que jamais. Pauline qui n’existait plus avait conservé intacte la faculté de m’émouvoir, plus profondément que n’importe quelle personne vivante en ce monde. Cet appel qu’elle nous lançait quand elle peinait à nous suivre: «Attendez-moi, les garçons!», je l’entendais encore, ce n’était pas la voix d’une enfant qui va mourir. » p. 106

À propos de l’auteur

Philippe Bonilo © Photo DR

Philippe Bonilo © Photo DR

Né à Chambéry en 1961, Philippe Bonilo réside à Paris où il a embrassé divers métiers liés à l’univers du livre, incluant des postes en librairie, en tant que commercial et dans l’édition. Actuellement, il travaille au sein d’un centre de psychanalyse et contribue à l’édition de diverses revues spécialisées dans ce domaine. Il est l’auteur de La Chambre, un texte poétique paru en 2007. Pauline ou l’enfance est son premier roman. (Source: Éditions Arléa)

Tags

#paulineoulenfance #PhilippeBonilo #editionsarlea #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #roman #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #primoroman #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie