En deux mots

Anna, une sudète, est forcée à fuir lorsque la Bohême retrouve sa liberté. Sa fille Inge sera victime de la partition de l’Allemagne, parvenant à l’ouest avant de s’installer dans l’ex-RDA. C’est son histoire que Patricia, journaliste, a envie d’approfondir, car sa propre histoire n’est pas étrangère à celle de son interlocutrice.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

Trois femmes ballotées par l’Histoire

Anne, Inge et Patricia ont toutes été victimes des soubresauts de l’histoire, des frontières qui bougent. En nous racontant leurs histoires Maxime Gillio réussit un formidable roman historique, qui met aussi en perspective l’actualité la plus brûlante.

L’histoire commence en 1944, à Priesten, en Bohême, dans l’ex-Tchécoslovaquie. Anna, qui est Allemande, sudète, est prise à partie par les villageois. La mère de famille est proche d’être lynchée avant qu’un professeur ne s’interpose et ne parvienne à la sauver des griffes des villageois en furie.

Puis le roman bascule en 2006, à Heidenau, en Basse-Saxe, quand Patricia Sammer, une journaliste au Tageszeitung vient proposer à madame Lamprecht de raconter son histoire, ayant découvert dans les archives de la BStU, le bureau en charge des archives de la Stasi, qu’elle s’appelle en fait Inge Oelze et qu’après avoir réussi à fuir à l’ouest, elle était revenue en ex-RDA. Très méfiante, Inge finit par confier son histoire à la journaliste, faisant le lien avec le chapitre initial. «Mes parents, Josef et Anna Fierlinger, étaient des Allemands sudètes, qui habitaient à Priesten, un petit village de Bohême, dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Leurs familles respectives y étaient implantées depuis plusieurs générations. Aujourd’hui, il s’appelle Pfestanov, mais à l’époque de mes parents, c’était Priesten, à l’allemande.… Je n’ai pas connu mon père, qui était soldat dans la Wehrmacht. J’ai été conçue pendant une de ses permissions, mais il est mort dans les bombardements de Berlin, quelques semaines avant la capitulation… Comme vous le savez, sitôt la guerre terminée, les Sudètes ont été expulsés des territoires où ils habitaient depuis plusieurs années. Ce fut le cas de ma mère qui est partie sur les routes enceinte de moi, avec mes deux frères. Je vous passe les conditions de vie qui furent les leurs durant cet exode.»

Si Patricia s’intéresse de si près à cette histoire, c’est que son propre destin n’est pas étranger à celui de son interlocutrice. Cette part d’ombre va nous conduire dans l’Allemagne des 70 à 90, au moment où la Fraction armée rouge de Baader-Meinhof faisait régner la terreur dans la République fédérale.

Maxime Gillio s’est inspiré de faits réels pour ce livre. Son beau-frère, qui a grandi en Allemagne de l’est jusqu’à la chute du Mur, lui a raconté l’histoire de sa mère, réfugiée sudète contrainte à l’exode. C’est à partir de son témoignage qu’il est parti sur les lieux et s’est abondamment documenté pour nous offrir cet émouvant récit, ces trois portraits de femmes victimes du redécoupage des frontières comme tant de leurs compatriotes.

Mais ce qui fait l’intérêt de ce fort roman, c’est aussi son absence de manichéisme. En le lisant, on comprend que la chute du mur a aussi pu être vécue comme un drame, un choc. «Cette plongée soudaine dans un nouveau monde tellement agressif, si plein de doutes et d’angoisses» peut faire regretter un système où régnait la Stasi et où les contrôles et le manque de libertés, car «ce régime apportait des repères».

L’auteur s’est aussi servi de son sens de l’intrigue et du suspense, acquis avec l’écriture de romans policiers, pour entraîner le lecteur d’un destin à l’autre, attisant sa curiosité au fil des pages. Avec Anna, Inge et Patricia, il nous montre aussi que l’émigration est rarement un choix volontaire et que la remise en cause de l’intangibilité des frontières s’accompagne souvent de drames humains. C’est dire combien ce roman résonne avec l’actualité le plus brûlante.

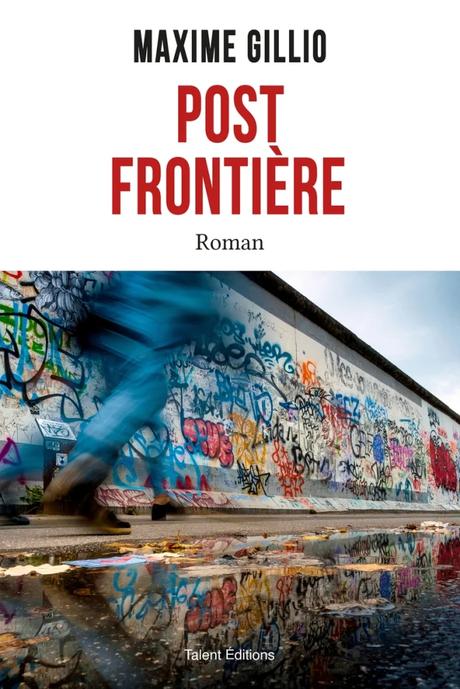

Post Frontière

Maxime Gillio

Talent Éditions

Roman

336 p., 21,90 €

EAN 9782378153175

Paru le 23/08/2023

Où?

Le roman est situé en ex-Tchécoslovaquie puis en Allemagne, notamment à Berlin.

Quand?

L’action se déroule de 1944 à nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Patricia Sammer, journaliste au Tageszeitung, enquête sur les personnes ayant

fui l’Allemagne de l’Est dans les années 1960. Inge Oelze qui a franchi le Mur

quarante ans plus tôt, accepte de lui raconter ses souvenirs : son enfance dans

l’Allemagne dévastée de l’après-guerre, la fracture de son pays en deux blocs,

son passage à l’Ouest et son engagement politique.

Mais, rapidement, leurs discussions tournent au jeu de dupes: à l’évidence,

Inge dissimule une partie tourmentée de son passé, tandis que Patricia s’abrite

derrière son article pour mener une quête beaucoup plus intime. Pourquoi

autant de mystères entre ces deux femmes qui ne s’étaient jamais rencontrées ?

Passeur d’histoires dans l’âme, Maxime Gillio a écrit de nombreux romans policiers

avant de bifurquer vers la littérature jeunesse. Pour écrire Post Frontière,

un roman beaucoup plus personnel, il s’est inspiré d’une histoire vraie, intime et

poignante. Avec une écriture prenante, il nous entraîne dans une quête mémorielle

à travers l’histoire de trois femmes, ballottées au gré des époques et des

méandres des frontières. Un roman aux cruelles résonances contemporaines.

Quand les frontières bougent, les destins vacillent.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Culture vs News

Blog Carobookine

Blog Valmyvoyou lit

Blog Le coin lecture de Nath

Blog Des livres et moi

Blog La bibliothèque de Marjorie

Les premières pages du livre

« PROLOGUE

Priesten, Bohême, Tchécoslovaquie, fin de l’été 1944

La poussière du chemin danse dans les rayons du soleil. La sueur coule sous ses aisselles et meurt sur ses hanches épaisses. Elle a chaud, elle a honte. Elle rase les murs, les bras croisés sur sa poitrine. Sa robe noire trop serrée l’étouffe, elle aimerait arracher ce col qui l’étrangle, ce bandeau qui l’oppresse, défaire ce chignon qui lui donne mal à la tête.

Ses chaussures usées sont couvertes de terre séchée. Elle a parcouru à pied les trois kilomètres qui séparent la vieille ferme du village. Elle y a laissé les garçons et espère être de retour rapidement. Horst n’a que quelques mois et Helmut quatre ans. Il est encore jeune, mais elle a confiance en lui. Elle sait qu’il surveillera son frère, qu’ils ne feront pas de bêtises.

Elle arrive sur la place du village et jette un œil à la fontaine, à sa margelle couverte de mousse. C’est ici que les villageois se retrouvent pour colporter les dernières nouvelles, faire bruisser les ragots. Elle entend les discussions qui s’arrêtent sur son passage, les murmures méprisants, mais elle continue son chemin, le regard fixé sur les pavés. Depuis plusieurs mois, elle a remarqué les changements d’attitude des habitants à son égard. Depuis qu’il se murmure, sous le manteau, que l’issue de la guerre ne serait peut-être pas celle qu’on leur a promise.

L’horloge de l’église sonne 13 heures. Elle arrive près de l’école, un vilain baraquement à la façade décrépite, s’apprête à gravir les marches menant à l’unique salle de classe lorsqu’une ombre apparaît devant elle, l’obligeant à s’arrêter. Elle lève les yeux. C’est Georg et son visage défiguré, souvenir d’un shrapnell qui, vingt-six ans plus tôt, lors de la bataille de Zborov, lui a déchiré tout le côté droit. De cet épisode, Georg a hérité une médaille commémorative, une orbite vide cachée par un bandeau poisseux et une immonde boursouflure qui lui laboure la joue et lui retrousse la lèvre sur d’affreux chicots.

La jeune femme se force à un pâle sourire.

— Bonjour, Georg.

Il ne répond pas et l’observe de son œil valide.

Elle sait l’attirance qu’elle suscite chez cet homme. Jusqu’ici, elle a toujours réussi à l’éconduire en douceur, surjouant sa naïveté. Mais depuis quelques semaines, son insistance est devenue malsaine, presque agressive.

De ses ongles noirs, Georg fait crisser sa barbe, s’attarde sur sa cicatrice. Anna tente de contourner l’ancien soldat, mais il fait un pas de côté pour l’empêcher de passer.

— Où tu crois que tu vas comme ça ?

Sa voix rocailleuse traîne une haleine de mauvais schnaps. Anna aimerait faire demi-tour, prendre la fuite et retrouver ses garçons, mais elle a besoin d’argent. Alors, elle tente de masquer le dégoût que lui inspire ce colosse aviné et lève le menton.

— Il paraît que le professeur a besoin de quelqu’un pour le ménage.

Georg crache aux pieds de la jeune femme.

— Ouais…

Il se tourne vers la fontaine et interpelle les villageois :

— Eh oh, vous autres ! Paraît qu’y a la Berlinoise qui a besoin de travailler.

Puis il porte de nouveau son attention sur Anna.

— Comme si vous ne nous aviez pas assez volés ! Après nos terres et nos fermes, faut encore que vous preniez les seuls boulots minables qui nous restent ? T’as donc pas de fierté ?

La jeune femme pâlit. La chaleur s’est dissipée. Désormais, elle frissonne. Les villageois se sont attroupés et l’obligent à reculer. Elle trébuche et se retrouve adossée au mur lépreux de l’école.

La tête lui tourne, elle ferme les yeux un bref instant, tente de retrouver son calme. Elle contemple ces visages hostiles, durs et ridés. Elle les connaît depuis sa naissance. Elle a fréquenté la même école que ces femmes, elles font les moissons ensemble, vont à l’église tous les dimanches. Mais aujourd’hui, ces figures familières sont devenues des masques menaçants.

— Qu’est-ce que vous me voulez ? C’est juste pour faire du ménage. Quelques heures. Ce n’est pas méchant, c’est…

— Tais-toi ! l’interrompt Georg. C’est pas à toi que doit revenir ce travail. Vous en avez assez fait comme ça, vous autres les Allemands ! Pas vrai, tout le monde ?

Sa stature imposante lui confère un rôle de chef qu’il endosse avec fierté. L’assistance acquiesce. Une simple rumeur, encore sourde, mais lourde de menaces. Sous l’effet de l’indignation, la jeune femme a repris des couleurs.

— Tu es injuste, Georg ! Je suis née dans ce village, j’y ai grandi, avec vous. Je n’ai même jamais quitté la région.

Georg ricane. Il se tourne vers la foule et lève les bras au ciel. Anna le trouve grotesque avec ses postures de prédicateur de carnaval. Mais sa haine hypnotise l’assistance.

— Bien sûr que tu es née ici, Anna ! Mais tu es allemande, comme toute ta famille depuis des générations. Comme tous ceux qui nous ont volé nos richesses, nos terres, pillé nos récoltes et nos mines.

Ces accusations attisent la colère d’Anna.

— Arrête, Georg ! Tu fais honte à la mémoire de mon père ! Tu l’as déjà oublié ? Tu as oublié qu’il a siégé au conseil municipal à tes côtés ? De quelle manière il est mort, à Flossenbürg ? Des larmes de rage coulent sur les joues empourprées de la jeune femme. Comment ose-t-il ? Comment osent-ils ? Lothar, son père, qui toute sa vie avait prôné la paix entre Tchèques et immigrés allemands comme lui. Un modèle d’intégration, un homme qu’elle a vu pleurer au lendemain de l’annexion de la région par ses soi-disant compatriotes, qui s’était opposé au discours expansionniste des autorités allemandes. Lothar, devenu plus tchèque que certains Tchèques d’origine, et pour cette seule raison, assassiné par les nazis un matin de 1940.

L’indignation d’Anna a momentanément calmé la foule. Nul n’a oublié Lothar Koch. Quant à Anna, au fond, tout le monde sait que c’est une gentille fille, discrète et serviable, mais qui n’aura jamais l’intelligence de son père.

Georg perçoit l’hésitation des villageois et craint que son avantage ne lui échappe. Il soulève alors le bandeau crasseux qui couvre son orbite vide pour mieux impressionner sa proie et se retourne vers l’assemblée.

— Lothar ? L’exception qui confirme la règle. Ton père était un brave homme, Anna. Son absence fait beaucoup de mal au village. Ça doit être dur pour toi, sans homme à la maison. À ce propos, tu as des nouvelles de ton mari ? Un vrai patriote, celui-là…

La jeune femme vacille. Résignée, elle reprend sa posture de victime, mains tordues, tête baissée. Que peut-elle objecter ? Contrairement à son père, son mari Josef a rejoint les rangs du parti de Henlein1, se conduisant avec les Tchèques comme un seigneur avec ses serfs.

Au début de leur relation, séduite par le charme et la virilité de ce beau garçon, elle n’y avait pas prêté attention. Elle se souvient pourtant de la colère mêlée de tristesse sur le visage de son père, le jour où elle lui avait annoncé leur projet de mariage. Elle se rappelle, comme un aiguillon douloureux à jamais incrusté en elle, l’étrange sourire que Josef arborait le matin où les soldats allemands étaient venus chercher Lothar.

Que peut-elle objecter ? La foule est versatile, prompte à suivre les meneurs qui soufflent sur les braises de la rancœur. Déjà, le souvenir de son père s’estompe, remplacé par la haine envers son mari, ce colon arrogant.

— S’il vous plaît, murmure-t-elle, je n’y suis pour rien.

Laissez-moi tranquille, je ne veux pas…

Elle ne peut finir sa phrase. Une branche lui heurte la tempe. Elle s’écroule et sa tête cogne une pierre. Un filet vermillon s’échappe de son chignon défait.

La vue du sang excite les villageois. Georg triomphe, harangue l’assistance pour l’inciter à humilier la femme au sol. La curée est proche. Les insultes pleuvent, la masse meurtrière continue à avancer, quand une voix juvénile retentit :

— Suffit !

Les villageois s’arrêtent aussitôt. En haut des marches, à l’entrée de l’école, un jeune homme aux longs cheveux bouclés et aux fines lunettes les contemple. L’indignation étire ses traits d’adolescent.

— Laissez-la en paix ! Vous devriez avoir honte ! Que diriez-vous si je faisais pareil avec vos enfants, hein ? Allez, fichez-moi le camp, bande de sauvages !

Il descend l’escalier et se dirige vers l’attroupement. Les paysans se dispersent sur son passage, honteux et frustrés. Étrange autorité que celle de ce petit homme fluet qui semble à peine entré dans l’âge adulte.

Seul Georg reste immobile, essayant de garder sa fierté. Derrière lui, la jeune femme tente de se relever tout en ramenant ses mèches ensanglantées dans son chignon. D’un geste apaisant, l’homme l’incite à ne pas bouger. Puis il se tourne vers Georg. Le géant le dépasse de deux têtes, mais il ne s’en laisse pas conter. Il pointe un doigt accusateur sur son torse.

— Georg ! J’ai assisté à toute la scène. C’est toi le responsable ! Si je n’étais pas intervenu, qu’auriez-vous fait ? Vous auriez lynché cette malheureuse ?

— Mais, professeur ! C’est… c’est une Allemande, une Sudète, et…

— Et quoi ? Sa famille habite au village depuis trois générations. Et son père était conseiller municipal !

— Oui, mais son mari est…

— Pas de mais ! Allemands, Hongrois, Tchèques… Ici, nous sommes tous des villageois de Priesten, et tu devrais avoir honte de te comporter comme tu l’as fait ! Retourne cuver ton schnaps, et ne t’avise plus de lever la main sur quiconque, ou j’en parlerai à la police.

Georg pâlit, une lueur de colère éclaire son œil unique. C’est une brute avinée, certes, mais pas un idiot. Il sait qu’aux dernières élections, les nazis ont remporté tous les sièges et détiennent désormais tous les pouvoirs. Alors qui sait ce que ce foutu intellectuel risquerait de raconter à la police ? Il n’a pas envie de finir comme Lothar…

Il tourne les talons et quitte les lieux sur un dernier crachat.

Le jeune homme s’accroupit près d’Anna et lui tend la main.

— Ça va ? J’espère que ces imbéciles ne t’ont pas trop amochée.

Anna est rouge de confusion. Elle n’ose regarder en face cet homme si jeune et si intelligent. Tout le village le respecte depuis qu’il est arrivé de la ville. En quelques mois, il est parvenu à se faire accepter et obéir de tout le monde, par sa culture, son assurance, et l’autorité bienveillante avec laquelle il a su domestiquer la marmaille paysanne.

Anna hésite à lui prendre la main et bafouille :

— Oui, ça va, je… je suis désolée, professeur, je ne voulais pas que vous voyiez cela, je… je suis tellement honteuse.

Il l’aide à se relever.

— Allons, tu n’as pas à l’être. C’est à eux de se sentir coupables. Ce qu’ils ont fait est inacceptable.

— Je ne leur en veux pas, je… je peux les comprendre, ce n’est pas non plus facile pour eux.

Elle lève furtivement les yeux. Il l’observe et affiche un étrange sourire.

— Tu compatis avec tes bourreaux, Anna Fierlinger. C’est une preuve de générosité, mais aussi de faiblesse. Ne sois pas une victime, sinon ils te persécuteront sans arrêt. Il faut que tu sois forte et fière. Ne leur fais pas ce plaisir. Tu me comprends ?

— Je… je crois, oui, professeur.

— Ah ! Arrête un peu ! Tu peux me tutoyer et m’appeler Miroslav. Viens, suis-moi dans mon bureau, nous allons nettoyer cette vilaine plaie.

CHAPITRE 1

Heidenau, Basse-Saxe, 2006

Le serveur ne me quitte pas des yeux. Je suis la seule cliente du café, et il ne cesse de me jeter des regards en coin.

Il est intrigué par ma présence dans son établissement depuis dix jours. Mes seuls mots sont pour le saluer et passer commande. Je ne lui dis jamais au revoir, il sait que je reviendrai le lendemain.

L’envie de commander une bière me prend, mais j’arrive à la repousser. Je dois avoir les idées claires. Alors je regarde le garçon et hoche la tête vers ma tasse vide. Il s’empresse de la ramasser et de m’apporter un autre café. Sa main tremble légèrement quand il dépose la coupelle, et une goutte s’écrase sur mon dossier.

Sa pomme d’Adam proéminente joue au yo-yo dans son cou décharné. Il bégaie quelques excuses. Je n’y prête aucune attention et observe par-delà la vitre, de l’autre côté de la rue. La cour de l’école est encore vide. Dans vingt minutes, elle sera là.

L’échalas semble avoir pris de l’assurance. Il arrive à prononcer une phrase complète :

— Vous n’êtes pas de la région ? Vous êtes en vacances ?

Je le contemple par-dessus mes lunettes noires.

Des cheveux gras lui retombant sur le front en une mèche luisante, une acné tardive qui lui constelle les joues, de grandes dents grises voulant s’échapper d’une bouche trop petite, et quelques poils noirs sur un menton osseux.

Qu’il est laid.

Je ne réponds pas et m’absorbe dans la contemplation de l’école. Vexé, il retourne derrière le comptoir en maugréant.

Je sors un mouchoir de mon sac et tamponne mon dossier cartonné. Le papier a déjà absorbé le café et se gondole.

J’ai cette manie de disposer une feuille et un stylo devant moi dès que je m’assois, de relire encore et toujours mes notes. Je peux pourtant en réciter par cœur chaque mot, mais leur présence me rassure.

L’heure approche. Je range ma pochette dans mon sac, jette un billet sur la table, puis me dirige vers la sortie sans attendre la monnaie.

Arrivée devant la porte, la main sur la poignée en laiton noirci, je m’arrête, hésite une seconde, puis me retourne.

— Au revoir.

Surpris, le garçon relève la tête et m’adresse un sourire béat de grand puceau.

Je ne reviendrai pas demain.

Je fais quelques pas sur le trottoir, offre mon visage aux rayons d’un soleil précoce et m’allume une cigarette. Des odeurs de viennoiseries et de paprika me parviennent d’une boulangerie voisine. Deux petits vieux discutent autour d’une chope à la terrasse de l’unique auberge du village. C’est un beau printemps qui se profile à Heidenau.

L’heure de la récréation va bientôt sonner. Je l’entends qui arrive dans mon dos. Je reconnais le raclement des roulettes de son caddie. Elle traverse la route et se plante devant la grille de l’école, comme tous les jours de la semaine.

Ça fait plus d’une semaine que je l’observe depuis le café, que je guette sa venue, que je consigne ses habitudes dans mon cahier en attendant le moment de l’aborder.

Les premiers enfants déboulent et se dispersent dans la cour en piaillant. En quelques secondes, la rue résonne de cris et de rires.

Ce déferlement de vie me cueille à l’estomac. Je porte la main à mon ventre et recule d’un pas. Puis je me reprends, jette ma cigarette à peine entamée, traverse à mon tour et la rejoins. J’admire sa soixantaine fringante et altière. Elle me regarde, je lui adresse un sourire auquel elle répond poliment, et nous retournons toutes les deux au spectacle de la marmaille exubérante.

Après un long moment de contemplation, elle me demande :

— Vous êtes la mère d’un de ces petits monstres ?

Le regard toujours fixé sur la cour, je secoue la tête.

— Non. Je ne suis pas d’ici, mais de Berlin.

Je sens la suspicion qui s’installe. Elle agrippe la poignée de son caddie et tourne les talons.

— Au revoir, madame.

Sa voix est sévère. Je la laisse prendre de l’avance, je sais où elle habite. Je me mets en route à mon tour et la suis tranquillement, sans me cacher, jusqu’à la sortie du village. Elle veut accélérer, en vain.

Parvenue sur le perron de sa maison – une modeste résidence pavillonnaire sans âme ni cachet –, elle se retourne, les poings sur les hanches et les sourcils froncés, mais ne semble pas avoir peur.

— Qu’est-ce que vous me voulez ?

Je tente d’adopter une posture rassurante. Je sors une carte de visite et la lui tends.

— Patricia Sammer. Je suis journaliste au Tageszeitung.

Elle prend la carte et y jette un rapide coup d’œil.

— Et alors ?

— J’écris un livre sur la période du Mur. Je recherche les témoignages des fugitifs qui ont réussi à passer à l’Ouest au péril de leur vie, mais qui ont choisi de revenir à l’Est ensuite.

Elle laisse tomber ma carte dans les graviers, fait volte-face et introduit sa clé dans la serrure.

— Je n’ai rien à vous dire. J’ai toujours habité Heidenau. Au revoir !

Elle soulève son caddie et le pousse dans le vestibule.

— Vraiment ? Ce n’est pas ce que j’ai cru comprendre, madame Lamprecht. Ou dois-je vous appeler Inge Oelze ?

Elle s’arrête, la main sur la porte qu’elle s’apprêtait à me claquer au nez. Elle me tourne toujours le dos, voûtée.

Sa main fripée lâche la poignée et vient mourir sur son vieux manteau gris.

J’ai gagné la première manche.

CHAPITRE 2

Heidenau, 2006

Je la suis dans un couloir au carrelage usé. Elle pénètre dans une petite cuisine, tire une chaise de sous une table en Formica, s’assied, croise ses mains abîmées. Son visage aux yeux cernés ne trahit aucune émotion.

J’examine la pièce. Ameublement sommaire, mais propre. Un vieux réfrigérateur à la porte bombée fait entendre son bourdonnement. Une mouche vole autour d’une ampoule recouverte d’un abat-jour vert.

Elle a gardé son manteau, pour me faire comprendre que l’entretien sera bref. Elle ne me témoigne pas d’hostilité particulière, juste une défiance bien compréhensible.

Je pose mon sac, attrape une chaise à mon tour et m’assois en vis-à-vis. J’hésite à sortir mes documents, ce serait prématuré.

Nous nous défions encore du regard, puis je lève les mains en signe de reddition.

— D’accord… Je vous présente mes excuses pour vous avoir abordée de façon aussi brutale. Mais je ne savais pas comment faire.

Elle ne répond pas, ne bouge pas. Je poursuis :

— Comme je vous l’ai expliqué, j’écris un livre sur l’histoire récente de notre pays. Sur les citoyens de l’Est qui ont bravé la mort pour passer de l’autre côté du Mur, mais qui y sont finalement revenus après, alors qu’ils étaient censés avoir trouvé la liberté à l’Ouest. Votre témoignage pourrait…

— Conneries !

Sa voix forte m’a fait sursauter.

— Je vous demande pardon ?

— Ce que vous me débitez là, ce sont des conneries. Vous débarquez comme ça, chez moi, sans prévenir, en espérant que je vais gober vos mensonges ? Un livre de témoignages sur les anciens fuyards de l’Est, vraiment ? Et comment auriez-vous entendu parler de moi ? Un conseil, jeune femme, donnez-moi les vraies raisons de votre venue. Je vous laisse cinq minutes. Après, je vous fous dehors !

J’esquisse un sourire, qu’elle interprète mal.

— Oh, mais ne croyez pas que je n’en sois pas capable ! Je suis peut-être à la retraite, mais je peux encore vous virer par la peau du dos !

— J’en suis persuadée, madame Oelze. C’est juste que j’ai perdu l’habitude qu’on m’appelle « jeune femme ». Et je n’ai aucun doute sur votre vigueur, soyez-en sûre.

Mon ton enjoué et mes tentatives pour rompre la glace sont vains, et je la devine prête à mettre ses menaces à exécution.

— Il vous reste quatre minutes.

— Très bien… J’ai découvert votre existence en effectuant des recherches auprès de la BStU. Vous savez, cet organisme qui…

— Je sais ce qu’est la BStU, me coupe-t-elle. Le bureau en charge des archives de la Stasi.

— Exactement. Comme vous le savez donc, les archives de l’ancienne police d’État sont ouvertes au public. C’est en allant les consulter que je suis tombée par hasard sur votre dossier.

— Par hasard, vraiment ?

Son ton est narquois.

— Qu’est-ce que vous alliez donc chercher, par hasard, dans ces archives ?

Je sors cigarettes et briquet de mon sac et les secoue pour lui demander l’autorisation. Elle ne répond pas et me fixe toujours aussi intensément.

J’allume une cigarette, m’adosse au dossier de la chaise et expire vers le plafond.

Cette cuisine me fout le bourdon. Froide. Couleurs ternes. Le strict minimum d’ustensiles. Je me demande si elle a des bières dans son vieux frigo. Je me damnerais pour une pils bien fraîche.

— Madame Oelze, connaissez-vous un seul Allemand dont la famille n’ait pas été touchée par la séparation de son pays ? Bien sûr que non. Il n’est pas un seul de nos concitoyens qui n’ait pas été affecté par l’éclatement de notre nation. À l’Est, les officiers de la Stasi ont classé des dizaines de millions de pages de rapports, de retranscriptions d’écoutes téléphoniques sur une grande partie des familles allemandes. Comme tout un chacun, j’ai d’abord voulu savoir ce qu’ils avaient comme documents sur ma famille, et au hasard de mes recherches, je suis tombée sur la vôtre.

Elle ne répond pas, car elle sait que sur ce point-là, j’ai raison. Les gens de sa génération ont vécu l’édification du Mur et les années de guerre froide comme le plus gros traumatisme de leur vie. Des familles déchirées, décimées parfois, la suspicion permanente, des frères qui deviennent des étrangers, les cicatrices qui ne se referment pas.

— Admettons, concède-t-elle. Pourtant, nous ne nous connaissons pas, que je sache ? Nous n’avons aucun lien.

La cendre de ma cigarette commence à trembler dangereusement. Je regarde autour de moi à la recherche d’un cendrier. Je me résous à l’écraser à l’intérieur de mon paquet et souffle :

— Les archives disparues…

L’une de ses paupières tressaille.

— En décembre 1989, les officiers de la Stasi ont voulu détruire les archives les plus compromettantes. Celles sur les espions, les agents doubles, les transfuges, les prisonniers, les morts… Les déchiqueteuses ont fonctionné à plein régime, mais tout n’a pas pu être détruit. On a retrouvé seize mille sacs contenant chacun environ soixante-quinze mille fragments de papier. Soit l’équivalent d’un puzzle géant de seize millions de pages et douze milliards de morceaux de papier à recoller. Il paraît que des chercheurs planchent sur un prototype de scanner géant qui permettrait d’avancer plus vite dans cette tâche titanesque.

Je me lève et m’adosse à l’évier. Mon débit est posé, sans interruption.

— L’instinct du journaliste est redoutable, vous savez. Surtout quand il vous souffle que vous tenez un sujet brûlant. J’ai trouvé cette histoire d’archives détruites passionnante. Qu’avaient donc ordonné les dirigeants de l’époque, pour qu’on veuille faire disparaître toutes ces preuves dans une si grande précipitation ? Combien de secrets d’État honteux voulait-on cacher ? J’ai décidé d’enquêter. Parce que c’est notre histoire. C’est l’histoire de chaque famille allemande, et à travers elle, celle de notre pays. Il nous faut savoir. Alors moi aussi, je me suis armée de patience, et comme une petite fourmi obstinée, j’ai réussi à recomposer partiellement un dossier. Le vôtre, Inge Oelze. C’était la loterie, ça aurait pu être n’importe qui d’autre, mais le hasard m’a fait tomber sur vous… J’ai appris des choses à votre sujet, mais c’est votre interprétation de l’histoire que j’aimerais recueillir. Pour la confronter avec la version officielle.

Elle a vieilli en quelques minutes. Pour la première fois depuis que je l’ai rejointe devant la cour de l’école, elle ressemble enfin à ce qu’elle est : une femme perdue et isolée.

— Que… que savez-vous au juste ?

Je pose les mains sur le dossier de sa chaise et lui souffle à l’oreille :

— Ce que je sais sur vous, madame Oelze, c’est tout ce que la Stasi a consigné. Mais il ne tient qu’à vous de rétablir la vérité… C’est votre version des faits qui m’intéresse. Votre histoire. Je veux vos larmes, vos joies, vos espérances et vos drames. Je veux l’histoire d’une femme, pas le compte rendu froid et impersonnel d’un bureaucrate.

Je regagne ma place et ramasse mon sac.

— Si vous décidez de me parler, je vous promets que votre témoignage sera anonyme. Si vous préférez vous taire, je respecterai votre choix, mais serai obligée d’écrire mon livre à partir du simple témoignage d’un dossier morcelé. Si j’en crois ce qui y est écrit, vous n’avez plus vos parents, pas d’époux, pas d’enfants. Vous n’avez donc rien à perdre, mais tout à gagner. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Je rentre à Berlin ce soir. De toute façon, mon livre sortira. À vous de voir avec quelle vérité.

Elle ne me répond pas, le visage tourné vers la fenêtre.

Je quitte la cuisine et sors de la maison. Dehors, je ramasse la carte qu’elle a laissé tomber. Mes ongles effleurent le relief des lettres. Je réprime un spasme et la glisse sous la porte. C’est ma seule et unique cartouche. »

Extrait

« Au fil des shots de vodka, Bretelles-Jaunes m’explique les regrets d’un pays où vivre ensemble voulait dire quelque chose, où les termes de solidarité et d’entraide n’étaient pas que des coquilles vides de sens, où chacun avait un emploi à vie, où les crèches et les hôpitaux étaient gratuits. Il me raconte cette époque prétendument bénie, et le changement brutal. Beaucoup trop brutal. Cette plongée soudaine dans un nouveau monde tellement agressif, si plein de doutes et d’angoisses que même un pan désespéré de la jeunesse capitaliste en arrive à regretter un système qu’il n’a pourtant jamais connu.

Il n’élude ni la Stasi, ni l’absence de richesses, ni les contrôles et le manque de libertés. Mais chaque fois, il leur trouve une justification qui pourrait se résumer en un mot : ce régime apportait des repères! » p. 213

À propos de l’auteur

Maxime Gillio © Photo DR

Maxime Gillio a passé 12 ans dans l’enseignement à corriger les fautes de ses élèves. Aujourd’hui, il est écrivain et correcteur professionnel, comme quoi il y a des choses qui vous poursuivent. Ou alors c’est le destin. Il se lance dans l’écriture et le polar avec un premier roman publié en 2007, Bienvenue à Dunkerque aux éditions Ravet-Anceau (normal, c’est sa ville de naissance). Depuis, il n’a eu de cesse de brouiller les pistes, touchant à tous les genres ou presque, réinventant sans cesse son métier d’écrivain. Il a fait dans la parodie, dans le gore, dans une nouvelle policière sur le principe du cadavre exquis (L’Exquise Nouvelle avec 80 auteurs dont Franck Thilliez et Laurent Scalese), dans l’historique (Rouge armé, aux éditions Ombres Noires). Liste non limitative…

En 2017, il propose un témoignage sur sa fille atteinte d’autisme. Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres est un livre pour tenter de mieux nous faire comprendre cette forme de souffrance.

En 2018 sort Thérapie du crime écrit à quatre mains et deux cerveaux avec Sophie Jomain. L’histoire d’une psychologue peu conventionnelle. Un peu comme lui, en fait (sauf qu’il n’est pas une femme). (Source: Festival sans nom / Talent Éditions)

Internet

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Tags

#postfrontiere #MaximeGillio #talenteditions #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #secondeguerremondiale #guerrefroide #Berlin #MardiConseil #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie