En lice pour le Prix Goncourt 2023

En lice pour le Prix Interallié 2023

En lice pour le prix de Flore 2023

Finaliste du Prix Jean Giono 2023

En lice pour le Prix André Malraux 2023

Sacré Meilleur roman français 2023 par le magazine Transfuge

En deux mots

Arthur et Kevin se lient d’amitié durant leurs études à AgroParisTech. Mais une fois leur diplôme d’ingénieur en poche, leurs chemins se lient. Arthur s’installe en Normandie avec Anne, écolo sortie de Sciences-Po. Kevin reste à Paris pour y fonder une start-up chargée de développer et commercialiser des vermicomposteurs design. Dans une France éco-anxieuse, ils vont avoir bien de la peine à sauver la planète.

Ma note

★★★★ (j’ai adoré)

Ma chronique

«Sans vers de terre, plus de terre»

Gaspard Koenig, au meilleur de sa forme, nous offre une satire des milieux économiques et écologiques en imaginant deux ingénieurs agronomes désireux de sauver la planète. Mais Arthur et Kevin vont avoir bien de la peine à réussir dans une France éco-anxieuse. La terre n’a pas fini de souffrir.

Marcel Combe a trouvé en Arthur et Kevin deux étudiants passionnés par son cours sur le ver de terre, qu’il trouve plus précis d’appeler lombricus terrestris. Cet inépuisable retourneur de terre pourrait bien être le sauveur de l’humanité. Comme leur professeur, ils sont persuadés que «le productivisme agro-industriel avait ruiné la fertilité naturelle ; et l’humanité était parvenue à détruire en quelques décennies le subtil équilibre obtenu par des millions d’années d’évolution biologique.» Ce que le scientifique résumait de cette formule: «Sans vers de terre, plus de terre.»

Impressionnés par leur nouveau savoir, les deux garçons vont se lier d’amitié et décider de leur consacrer toute leur vie. Mais pas du tout de la même manière. Après leurs années d’études à AgroTech Paris-Saclay et à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, l’INRAE, les deux ingénieurs agronomes vont voir leurs chemins se séparer, même si tous deux croient en la terre pour sauver la planète.

Arthur, le fils d’avocat parisien, choisit de partir avec Anne s’installer dans le bocage normand. Il avait rencontré cette «brune au corps débordant, avec une bouille ronde et jolie qu’elle s’efforçait maladroitement de profaner (..) prête à tout pour s’encanailler et qui professait l’anticapitalisme» lorsqu’elle était étudiait à Sciences-Po. Avec son écolo-rebelle, il va faire la dure expérience du passage de la théorie à la pratique dans des sols brûlés par des années d’épandage de pesticides en tous genres. Car les néo-ruraux sont déterminés à mettre en œuvre une agriculture raisonnée, avec des techniques qui n’appauvrissent pas la terre et, bien sûr, sans chimie. En s’inspirant du cours de Combes, il va commencer par chercher les vers de terre dans le sol, à partir d’un mètre carré de test. Mais le résultat de sa «régénération lombricienne» est bien décevant. Le voilà contraint d’essayer autre chose. Il ensemence sa prairie. Mais loin de lui l’idée de demander conseil aux agriculteurs locaux, considérés comme héritiers de pratiques qui ont conduit au désastre écologique. Le productivisme, très peu pour lui. Peut-être que la petite épicerie bio de Laurent et Maria pourrait lui offrir un modèle, ayant finalement réussi à perdurer avec son idéal de décroissance. Anne semble du reste séduite par leurs idées et rêve de faire de leur propriété un modèle autosuffisant.

Kevin, quant à lui, veut rester à Paris, sans doute pour se prouver qu’un enfant de la classe ouvrière peut réussir. Dans la capitale, lui qui ne veut rien savoir du mariage et préfère les liaisons éphémères, se rêve entrepreneur. Sa start-up va produire des vermicomposteurs design. Il imagine déjà des usines un peu partout en France pour produire des millions de vers de terre capables de digérer des millions de tonnes de déchets. Mais il peine à trouver des capital-risqueurs pour financer ses premiers modèles. Puis il rencontre Philippine, qui s’enthousiasme pour son projet plus que pour ses performances sexuelles. Elle va lever des fonds et offrir à Kevin un poste de directeur dans l’usine qu’elle a réussi à financer, persuadée que malgré son ophiophobie, la théorie darwinienne était juste: «le lombric est l’animal le plus important de l’évolution naturelle». Ensemble, ils vont réussir à lever des fonds dans la Silicon Valley.

Gaspard Koenig a su trouver le ton idéal pour ce roman, entre idéalisme et dérèglement climatique, entre défense de la biodiversité et capitalisme conquérant. La satire convient parfaitement aux grandes envolées lyriques de ces deux héros imaginant ne pas se laisser entraîner dans l’éco-anxiété ambiante mais bien décidés à sauver la planète. Eux viendront démontrer, chacun à sa place, qu’il n’est pas trop tard ! Mais loin du manifeste écolo, l’auteur montre bien les paradoxes de cette transition écologique plus rêvée que concrètement mise en œuvre. Roman d’une génération inquiète, Humus esquisse des réponses, mais livre surtout un constat : il est vraiment temps d’agir !

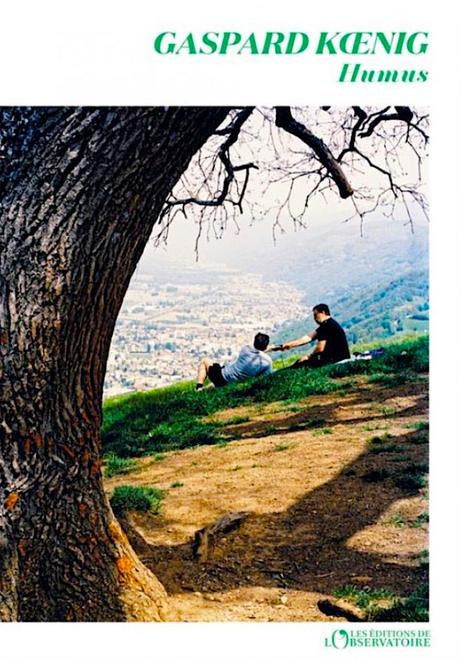

Humus

Gaspard Koenig

Éditions de L’Observatoire

Roman

380 p., 22 €

EAN 9791032927823

Paru le 23/08/2023

Où?

Le roman est situé principalement en France, à Paris et en région, notamment à mantes ainsi qu’en Normandie, du côté de Flers. On y évoque aussi un voyage à San Francisco et dans la Silicon Valley.

Quand?

L’action se déroule de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Deux étudiants en agronomie, angoissés comme toute leur génération par la crise écologique, refusent le défaitisme et se mettent en tête de changer le monde. Kevin, fils d’ouvriers agricoles, lance une start-up de vermicompostage et endosse l’uniforme du parfait transfuge sur la scène du capitalisme vert. Arthur, enfant de la bourgeoisie, tente de régénérer le champ familial ruiné par les pesticides mais se heurte à la réalité de la vie rurale. Au fil de leur apprentissage, les deux amis mettent leurs idéaux à rude épreuve. Du bocage normand à la Silicon Valley, des cellules anarchistes aux salons ministériels, Gaspard Koenig raconte les paradoxes de notre temps – mobilité sociale et mépris de classe, promesse de progrès et insurrection écologique, amour impossible et désespoir héroïque… Une histoire de terre et d’hommes, dans la grande veine de la littérature réaliste.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

France Inter (Une semaine en France)

Réussir (Nathalie Marchand)

Atlantico (Annick Geille)

L’Usine nouvelle (Anne-Sophie Bellaiche)

20 minutes

Blog Lettres exprès

Blog motspourmots.fr (Nicole Grundlinger)

Je lis, je blogue

Blog Sur mes brizées

Blog Sur la route de Jostein

Gaspard Koenig présente «Humus» © Production Librairie Mollat

Les premières pages du livre

« Chapitre I

«Ver de terre, d’abord, ce n’est pas très gentil comme nom, c’est fait pour blesser. Il vaut mieux parler de lombrics pour leur redonner un peu de dignité scientifique. Famille: lombricidae. Espèce: lombricus terrestris. Et ces lombrics représentent la première biomasse animale terrestre. Autrement dit, si on les met tous sur une balance, ils pèseront plus lourd, et de loin, que les Homo sapiens, les éléphants et les fourmis réunis. Pour donner un ordre de grandeur, il y en a entre une et trois tonnes à l’hectare, en tout cas dans les sols où l’homme n’a pas posé ses sales pattes.»

Cette courte vidéo du professeur Marcel Combe qui circulait sur Youtube avait donné envie à Arthur de venir assister à sa conférence. Mais en entrant dans l’immense amphi quasi vide et qui sentait le neuf, entre ces murailles de bois reconstitué qui voulaient donner un cachet « nature » et ne parvenaient qu’à souligner le squelette de verre et d’acier des bâtiments alentour, parmi ces étudiants dispersés dans les travées et qui n’échangeaient pas un regard, Arthur se sentit découragé. Ce n’était pas ainsi qu’il avait imaginé ses études d’agronomie.

Arthur se demandait par quelle aberration on avait déménagé AgroParisTech dans le désert bétonné du plateau de Saclay. La promo précédente avait encore pu passer sa première année d’école au château de Grignon, au milieu de trois cents hectares de champs et de forêts. Des générations d’étudiants avaient appris là-bas à traire les brebis et à baiser dans les taillis. Au lieu de quoi, Arthur devait badger vingt fois par jour sur les portiques et se repérer dans un dédale de couloirs anonymes où seuls changeaient les numéros sur les portes. Depuis six mois qu’il avait intégré l’école, il n’avait jamais aussi peu vu la nature. Dehors ne gazouillaient que les bulldozers éventrant le sol. Les chambres étudiantes ressemblaient aux salles de cours qui elles-mêmes ressemblaient à des vestiaires de gym. Il est certain que l’on gagnait du temps sur ce campus où tout était à disposition, mais du temps pour quoi faire ? Pour mater du porno, pour travailler encore et encore sur les meilleures formules chimiques ? Qui avait envie de boire un verre dans une cafèt nettoyée deux fois par jour ou de chanter dans un bureau des élèves posé au milieu du terre-plein central comme un bocal à poissons ?

Dès le premier jour, Arthur s’était considéré en exil. Autrefois une des terres les plus fertiles de France, le plateau de Saclay avait été transformé en désert fonctionnel, une interminable zone commerciale où les enseignes auraient été remplacées par « Polytechnique », « Télécom » ou « École normale supérieure ». On prétendait y rassembler les meilleurs cerveaux de France, étudiants comme chercheurs. Mais que devient un cerveau prisonnier d’un espace implacablement géométrique, aveuglé par les néons blafards des couloirs, immergé dans une forêt de grues ? Une supermachine atrophiée, prête à se reproduire avec d’autres supermachines pour concevoir un monde de supermachines. Était-ce la mission que l’on fixait désormais aux futurs ingénieurs agronomes d’AgroParisTech ? Apprendre les bons éléments de langage sur l’agriculture régénérative pour transformer en toute bonne conscience les fermes françaises en usines à viande couvertes de panneaux solaires ?

Le plus pervers dans cet aménagement consistait à introduire quelques touches champêtres, comme un regret. Après avoir monté un interminable escalier depuis l’arrêt du RER B, l’étudiant haletant avait la surprise de pénétrer dans un petit bois puis dans un champ de roseaux avant de retrouver les allées pavées et le gazon tondu à ras. Sur le campus lui-même, une noue soigneusement délimitée préservait quelques mètres carrés de nature sauvage. Autour de la minuscule plage de gravier s’étaient réfugiés des touffes d’herbes hirsutes, des joncs lançant leurs fleurs havane en bouquets et quelques renoncules flottant sur l’eau comme des marguerites géantes. Mare au diable pour promeneur de l’anthropocène.

De toute façon, Arthur s’était juré que cet exil serait provisoire. Une fois obtenu le diplôme que la société exigeait de lui, il serait quitte. Quand on lui demandait dans quel secteur d’activité il envisageait de se lancer à la sortie de l’école, il répondait : « cultiver mon jardin ». C’était flou mais sincère.

Arthur se trouvait toujours à l’entrée de l’amphi, hésitant. Il aurait sans doute tourné les talons s’il n’avait aperçu ce garçon aux cheveux blonds bien peignés et aux pommettes marquées. Tout en lui respirait la bonne santé et la paix d’esprit : son T-shirt gris qui laissait deviner un corps fin et musclé ; son ordinateur sagement fermé sur la table devant lui ; son air impassible, attendant les événements sans se dandiner sur son siège ni tripoter son téléphone. Arthur le trouva singulier, très différent de la foule de leurs semblables qui s’agitaient sur eux-mêmes. Il s’avança jusqu’à lui et déplia le siège d’à côté. Le garçon blond déplaça son ordinateur pour faire de la place et tendit sans façon la main à Arthur, comme s’ils se croisaient sur un stand de foire agricole. Une telle spontanéité n’était pas habituelle, même parmi les étudiants. Surtout parmi les étudiants.

— Salut. Kevin. Kevin sans accent sur le « e ».

C’est drôle, se dit Arthur, il n’a pas une tête de Kevin, encore moins de Kevin sans accent sur le « e ». Il se reprocha immédiatement cette pensée stupide et se présenta à son tour. Kevin lui sourit sans rien dire. Ils ouvrirent tous les deux leur ordinateur. La conférence allait commencer. Titre : « Avancées et défis de la géodrilologie ». Géodrilologie, la science des vers de terre. Autant dire que, pour cet exposé qui ne figurait dans aucune partie du cursus obligatoire, il n’y avait pas foule.

— Je n’aurais peut-être pas dû venir, murmura Arthur pris d’un dernier remords. J’ai un TD à rendre pour demain.

— Il ne faut pas dire ça, intervint Kevin. C’est très cool, les vers de terre.

— Pourquoi ? Parce qu’on peut les couper en petits morceaux ?

— Non. On les tue en faisant ce genre de bêtises.

— Alors, pourquoi c’est cool ?

— Déjà, ils sont hermaphrodites. Pas très fréquent chez les animaux. C’est ce qui me fascinait quand j’étais gosse. Mâle et femelle à la fois.

— À ce compte-là, les escargots aussi… dit Arthur en se levant.

Trop tard. Marcel Combe, « spécialiste mondialement reconnu », comme prétendait l’affiche qui annonçait la conf, fit son apparition. Arthur reprit sa place. Après tout, pourquoi pas. Il était déjà intrigué par le conférencier. Il aurait imaginé un laborantin au teint cireux. C’était un vieux lion de plus de quatre-vingts ans, crinière bouclée, regard clair, gueule de boxeur, larges épaules. Il était vêtu avec soin. Son costume sombre lui donnait un air d’importance. Sa cravate à pois était retenue par une pince en argent. Les vers de terre avaient leur Jean Gabin.

Le professeur Combe savoura son effet. Il parcourut d’un regard blasé l’assistance clairsemée puis contempla le dispositif électronique dernier cri incrusté dans le bureau en bois massif de l’estrade.

— Mazette ! Vous êtes gâtés, commenta-t-il d’une voix éraillée.

Murmures dans la salle. Les étudiants des grandes écoles adorent secrètement qu’on leur rappelle leurs privilèges.

— Ils ont dû en tuer des vers de terre, pour construire ce campus !

Silence. Arthur pensa à la scène de Sept ans au Tibet où les moines bouddhistes de Lhassa sauvent à la main les vers de terre avant de couler les fondations d’un bâtiment. Les architectes occidentaux ne prenaient pas ces précautions. Arthur guetta la réaction de Kevin qui restait droit sur sa chaise, les doigts prêts à frapper le clavier à la première information digne d’être notée.

— Je me présente. On va aller vite sur les diplômes : je n’ai pas été plus loin que le certificat d’études. J’ai commencé comme jardinier. Je me suis fait sur le tas. Et puis j’ai été directeur de recherche à l’Inra, qui si j’ai bien compris va déménager ici, à côté de chez vous. Ils auront de très jolis labos et pourront passer encore moins de temps sur le terrain, dans les champs. Comme ça, ils diront encore plus de conneries.

Léger hoquet. L’Inra, Institut national de la recherche agronomique, ce n’est tout de même pas rien. Arthur se demanda s’ils avaient affaire à un génie des sciences ou à un complotiste taré. Kevin attendait toujours face à son écran, la barre du curseur clignotant sur le document vierge.

« Ce sont les lombrics, vous le savez, qui assurent l’essentiel de la vie du sol. Grâce à leur incessante digestion, qui leur permet d’ingérer chaque jour l’équivalent de leur propre poids, ils décomposent les matières organiques en éléments biogènes qui pourront ensuite alimenter les plantes. On estime que les lombrics avalent et rejettent chaque année trois cents tonnes à l’hectare. Oui, vous avez bien entendu, trois cents tonnes ! En fait, la terre sur laquelle vous marchez, la terre qui nous donne à manger, c’est en bonne partie du lombrimix, c’est-à-dire du caca de ver de terre. Voilà pourquoi le grand Charles Darwin estimait que notre lombric est l’animal le plus important de l’évolution naturelle. Sans lui, tout s’écroule. »

— Ah oui, Darwin, murmura Arthur.

De vieux souvenirs d’une biographie de Darwin lui revinrent.

— C’est son dernier livre, expliqua-t-il d’autorité à son voisin. Il a passé des années à étudier les vers de terre dans son jardin.

Kevin hocha la tête.

« … deux cent soixante-dix tonnes par hectare et par an ! », s’exclama le professeur.

Arthur avait perdu le fil du cours. Il nota le nombre mécaniquement.

« Darwin s’était contenté de calculer le poids des excréments déposés à la surface. Je suis le seul à avoir calculé le poids total du lombrimix, y compris sous terre. Le seul depuis Darwin ! »

Arthur et Kevin échangèrent un regard amusé.

« … donc j’espère que vous serez désormais plus polis avec les lombrics. »

Marcel Combe avait planté le décor avec ses chiffres, ses références et ses formules mille fois assénés, probablement suffisants pour ébaubir des salles de béotiens. Mais son auditoire restait sceptique. Les études d’agro consistent en bonne partie à écouter des spécialistes expliquer l’importance vitale de leur domaine et l’injustice qui le frappe, avant de plaider pour davantage de financements. Marcel Combe sortit alors sa carte maîtresse : la reproduction du ver de terre.

« Les mœurs des lombrics sont tout à fait fascinantes. Contrairement à leurs ancêtres marins, les lombriciens terrestres sont hermaphrodites. Chaque individu est doté d’un sexe mâle, parfois sous la forme d’un minuscule pénis, et d’un sexe femelle. »

Kevin eut un sourire entendu à l’attention d’Arthur.

« La copulation se fait tête-bêche. La chose peut durer plusieurs heures, ce qui met en perspective nos performances, à nous autres humains ! »

À peine deux ou trois gloussements étouffés. Les blagues de Marcel Combe n’étaient à l’évidence pas adaptées aux étudiants d’AgroParisTech. Arthur n’avait qu’une obsession, celle de ne pas finir comme ça. En vieux scientifique paillard.

« Les deux partenaires vont échanger leur sperme sans le mélanger. Ensuite, côté femelle, chacun va fabriquer des ovules puis empaqueter le tout dans un cocon qu’il déposera sur le sol. Il ne reste plus à la fécondation qu’à advenir toute seule si je puis dire, en tout cas à l’extérieur du corps parental. Ensuite, l’embryon deviendra larve et le vermisseau percera son cocon comme des milliards de milliards de vermisseaux depuis plus de deux cents millions d’années, accomplissant sa mission d’entretien de notre terre pour laquelle nous lui sommes si peu reconnaissants. »

La chute était assez jolie. Mais il fallut que Marcel Combe gâche tout.

« Au fond, la reproduction du ver de terre, c’est du sexe homo suivi par une PMA entre filles. »

L’amphi se réveilla enfin. « Mais c’est qui, ce vieux con ? », s’exclama Arthur auprès de son voisin qui rigolait franchement. Plusieurs étudiants se levèrent, scandalisés. Ils firent comprendre en termes crus à Marcel Combe qu’on ne plaisantait pas avec ces sujets-là. Et surtout pas de cette manière.

« Mais n’y voyez aucun jugement de ma part… », se défendit-il maladroitement. Il était davantage habitué à un public d’agriculteurs âgés qui se régalaient de ses sorties « politiquement incorrectes », comme il disait lui-même avec fierté.

Personne n’aurait pensé qu’une conférence sur les vers de terre puisse susciter une telle effervescence. Comme les étudiants d’AgroParisTech sont bien élevés, la plupart se contentèrent d’envoyer des tweets furieux #lombrifacho. Certains sortirent de la salle en menaçant Marcel Combe des pires rétorsions. Arthur hésita à les suivre. Mais un coup d’œil à son voisin qui attendait posément la suite, l’air ravi, l’en dissuada.

— Ça ne te choque pas ? demanda-t-il quand même à Kevin.

— Non, c’est plutôt drôle.

Le professeur passa une main hésitante dans sa crinière blanche. Avec leurs taches et leurs plis, les mains trahissent ceux qui ne font pas leur âge. Elles prennent les rides qu’on économise ailleurs. Le spectacle de Jean Gabin ainsi défait, sorti de scène, n’était une victoire pour personne.

Marcel Combe soupira. « Je vais à présent partager avec vous les résultats de cinquante ans de recherche… », reprit-il en s’accrochant à ce qui, dans ce monde qu’il ne comprenait plus, pouvait encore lui valoir d’occuper une place. Cinquante ans dans les champs et les laboratoires, à tripoter, observer, mesurer, disséquer des vers de terre. Cinquante ans à publier des articles de recherche lus par une poignée d’obscurs géodrilologues. Cinquante ans à essuyer des quolibets ou des regards gênés à chaque fois qu’on lui demandait son métier.

Son exposé, décliné avec une rigueur froide, chiffres et graphiques à l’appui, enchanta Arthur. Il découvrit tout un univers souterrain. Les espaces infinis qui fascinent les philosophes ne se trouvent pas au-dessus de nos têtes mais sous nos pieds. Les vers de terre transforment le sol en un dédale de chemins, de croisements, de puits et de cachettes. Chaque mètre carré de sol dissimule cinq mètres de galeries, un réseau encore plus dense que celui des pyramides. Ce sont elles qui permettent de remonter depuis les entrailles de la Terre les éléments nutritifs nécessaires à la vie et, inversement, qui drainent l’eau de pluie pour la garder en réserve. Sans cette architecture complexe, les sols se tassent, l’eau ruisselle en surface et les plantes restent affamées.

Les vers de terre sont des pharaons aveugles. Ils prennent le temps de vivre, souverains d’eux-mêmes et maîtres de leur horloge biologique. Fuyant la lumière, ils sillonnent lentement leur royaume, se rétractant et s’allongeant comme des accordéons. Ils ne risquent pas de s’étouffer : ils respirent par la peau. Pour ne manquer de rien, ils entreposent leurs propres déjections et les réingèrent après fermentation. L’hiver, ils hibernent, roulés en boule dans une léthargie profonde. L’été, ils fuient la chaleur et se regroupent dans des chambres au frais, descendant plus profond à mesure que la température du sol augmente. Ils discutaillent en laissant passer la sécheresse. À leur mort au bout de deux ou trois ans, lorsqu’ils comparaissent devant Osiris qui pèse les cœurs, ils sont les champions : ils en possèdent cinq.

Naturellement, il y a ver de terre et ver de terre. On en recense plus de cinq mille espèces réparties sur tous les continents. Le professeur Combe les avait étudiées en détail. Il avait minutieusement reconstitué leur destin biopaléogéographique en fonction de la tectonique des plaques. Il était allé les palper aux quatre coins du monde. Il avait inventé d’innombrables expérimentations. Kevin tapait sans discontinuer sur son clavier. Ce qui séduisait le plus Arthur, c’était l’humilité scientifique qui perçait sous les rodomontades du vieux tribun. Marcel Combe ne cessait de rappeler le caractère balbutiant de la géodrilologie et, plus largement, de l’étude des sols. Il est certain que la pratique intensive de la géodrilologie, discipline ignorée du grand public et méprisée des autres chercheurs, doit inviter à la modestie.

« Personne ne peut décrire aujourd’hui le fonctionnement d’une motte de terre, expliqua le professeur. Le microscope révèle une diversité invraisemblable. Pas un millième de millimètre qui ressemble à un autre. On trouve des bactéries, des levures, des molécules organiques mortes, des particules minérales, bref des millions d’éléments disparates dont la plupart nous sont encore totalement inconnus. Et pourtant, la motte fonctionne ! Elle respire de l’oxygène et exhale du gaz carbonique. Comment ? Par quel miracle biophysicochimique ? Nul ne peut le dire. »

À une époque où le moindre geek prétend réinventer le monde, Arthur trouvait réconfortant de découvrir en Marcel Combe un vrai savant : un esprit curieux qui sait ce qu’il ne sait pas.

Après plus d’une heure trente d’une conférence assez technique, l’incident était oublié mais l’attention des étudiants d’AgroParisTech avait sensiblement chuté. En jetant un regard à la ronde, Arthur constata que la plupart des ordinateurs étaient ouverts sur une page Facebook ou Insta. Lui-même avait commencé à traiter ses mails.

L’amphi fut ranimé par la longue péroraison de Marcel Combe, qui décrivit avec une emphase de vieil acteur le désastre écologique en cours. Labour profond et épandage de pesticides ont décimé la population lombricienne dans la plupart des cultures, la réduisant à quelques dizaines de kilos par hectare. Le sol devient alors hors-sol, un support compact et dévitalisé, une étagère géante où l’on déverse des engrais pour récupérer des produits commerciaux sous forme de plantes sans goût. D’où les glissements de terrain, l’épuisement des nappes phréatiques, et bien sûr l’appauvrissement vertigineux des écosystèmes. La « technoscience », comme disait Marcel Combe, avait tourné le dos à la science ; le productivisme agro-industriel avait ruiné la fertilité naturelle ; et l’humanité était parvenue à détruire en quelques décennies le subtil équilibre obtenu par des millions d’années d’évolution biologique. « Sans vers de terre, résuma Marcel Combe, plus de terre. Ce n’est pas un hasard si l’astrophysicien Hubert Reeves explique que la disparition du ver de terre est au moins aussi préoccupante que la fonte des glaciers. » Arthur se sentit accablé. Voilà qui n’allait pas arranger ses crises d’éco-anxiété.

Pourtant, à en croire Marcel Combe qui n’aimait pas désespérer son auditoire, le ver de terre pourrait devenir notre meilleur allié. Il est d’abord possible de le réintroduire dans les sols par inoculation, une méthode découverte il y a un siècle par un certain Mr Ashmore, fermier de Nouvelle-Zélande. Mieux encore, on peut le mettre au travail pour traiter les déchets de l’humanité. Le professeur Combe se lança dans un éloge du vermicompostage, qui consiste à nourrir une colonie de lombrics avec nos rebuts de matière organique, du carton aux épluchures de patates ; quelques mois plus tard, les voilà transformés en vermicompost fin et inodore, une poudre noire prête à l’emploi pour engraisser les plantes en pot comme les cultures en champs. « Pour les particuliers, il existe aujourd’hui des petits meubles très élégants que l’on peut mettre dans sa cuisine, précisa Marcel Combe : on empile des tiroirs les uns par-dessus les autres, en mettant les déchets en haut, et en extrayant tout en bas du compost sous forme solide et liquide. »

— Imagine ce truc dans nos turnes, glissa Arthur.

— À tous les coups, un teubé finira par shooter dedans, compléta Kevin. Va expliquer ça au gérant. Des milliers de petits vers roses qui se baladent partout.

Arthur partit d’un rire forcé, s’attirant un froncement de sourcils réprobateur de Marcel Combe.

« Vous rirez moins, continua le professeur, en découvrant les potentialités industrielles du vermicompostage, que je rebaptiserai alors : une lombripolytechnique. »

C’était le moment du rêve. Le rêve de Marcel Combe et de ses lombrics sauvant l’humanité pécheresse.

« On pourrait construire de véritables usines où des milliards de vers s’activeraient dans des bacs géants pour notre bien à tous. Lombricompostage, lombrifiltration, lombritri : tout est possible avec ces animaux-là. Les expériences, je les ai faites. Elles sont concluantes. Il suffirait d’investir un millième, un millionième des sommes qui sont aujourd’hui consacrées à créer des idioties numériques pour fertiliser les sols, recycler les ordures des villes, épurer les eaux usées, traiter les effluents d’élevage et éliminer le lisier. En un mot, pour résoudre l’essentiel de nos problèmes. Une seule chose me désole : ne pas voir ça de mon vivant. Je nourrirai les vers avant que les vers ne vous nourrissent. »

Arthur entendit quelques ricanements. Marcel Combe s’était redressé et portait son regard au loin, au-dessus des étudiants occupés à se gratter le nez ou à liker un post. Il était tout seul sur son estrade. Il savait que personne n’y croyait. Trop simple pour être vrai.

« Qu’est-ce que l’Homme ? s’exclama Marcel Combe que plus rien ne pouvait arrêter. Étymologiquement, rien d’autre que de l’humus. Voilà pourquoi c’est l’humus qui sauvera l’Homme. »

Une salve d’applaudissements ennuyés salua cette dernière phrase. Arthur claqua énergiquement dans ses mains. Kevin aussi. Leur gentil tapage consola peut-être un peu le patriarche des vers de terre.

« Je ne prends pas de questions », dit hautainement Marcel Combe en rassemblant ses feuillets.

*

Les deux garçons restèrent papoter à la sortie de la conférence. L’enthousiasme de l’un renforçait celui de l’autre. S’ils ne s’étaient pas rencontrés, cette conférence se serait probablement fondue dans le flot des enseignements quotidiens. Mais ils avaient trouvé là le prétexte parfait pour nouer une amitié.

Les longues soirées du plateau de Saclay furent ainsi consacrées à approfondir leur connaissance des lombrics. Ils s’abonnèrent aux quelques rares blogs spécialisés et lurent la bible publiée par Marcel Combe. Ils farfouillèrent dans les publications spécialisées et s’échangèrent leurs rares trouvailles. Arthur élargit ses recherches à l’histoire et aux lettres, longtemps ses matières de prédilection. Il en ressortit bredouille. Après Cléopâtre qui, consciente du rôle du ver de terre pour fertiliser la vallée du Nil, lui octroya un statut semi-divin, les rois du monde lui préférèrent l’aigle, le lion, l’abeille ou la salamandre. Quant aux écrivains, ils ne semblaient guère plus intéressés. Même l’alexandrin que lui offrit Victor Hugo, en donnant une vie littéraire à un « ver de terre amoureux d’une étoile », n’était guère flatteur. Le ver de terre désignait Ruy Blas, l’obscur valet ; tandis que l’étoile figurait, bien sûr, la reine d’Espagne. Il fallait vraiment un écrivain romantique pour préférer un astre mort à la source de toute vie.

Arthur et Kevin partageaient le sentiment rare de découvrir un domaine de recherche quasi vierge. Ainsi se forgea vite entre eux une complicité d’explorateurs. Ils se jurèrent solennellement de ne jamais abandonner les vers de terre. De leur consacrer, d’une manière ou d’une autre, leur carrière et leur vie.

Les deux garçons prirent l’habitude de s’enfuir ensemble le soir de leurs mornes turnes de la Maison des ingénieurs agronomes pour aller prendre une bière sur la terrasse de l’école, au dernier étage du bâtiment principal. Ils passaient les espaces réservés aux maigrichons potagers urbains et s’accoudaient à la rambarde. De là, ils devinaient les bois qui jouxtaient une vieille abbaye bénédictine ayant miraculeusement survécu à la périurbanisation de l’Essonne. La masse sombre de la forêt était barrée devant eux par les rails suspendus du futur métro du Grand Paris Express, et auréolée au loin par le halo lumineux de la ville. La nature en sursis les invitait à philosopher. Ils ne refaisaient pas le monde, comme les générations précédentes. Ils le regardaient se défaire et tentaient de se trouver un rôle dans l’effondrement à venir.

Arthur dissertait ainsi sur les fléaux de l’abondance avec ce faux désespoir de la vingtaine, quand on peut s’amuser à ne croire à rien parce qu’on croit encore en soi-même. Enfant unique, habitué depuis toujours aux monologues solitaires, il avait enfin trouvé un public. Debout dans la nuit, le visage éclairé en contre-plongée par les spots du plancher, il fustigeait le productivisme, condamnait la multiplication infinie de nos besoins et prônait la sobriété en tout. Pour décrire le monde d’aujourd’hui, Arthur récitait les chiffres de Jean-Marc Jancovici dit « Janco », l’ingénieur idolâtré par toute une jeunesse très sérieuse, cherchant à comprendre l’ampleur du désastre légué par leurs parents. Pour imaginer celui de demain, il invoquait Épictète, Rousseau, Élisée Reclus. Il n’y avait chez lui aucun pédantisme. Les auteurs classiques faisaient simplement partie de son environnement familier ; il les citait comme on rapporte les propos d’un copain bourré, sans trop savoir s’il faut les prendre au sérieux.

Arthur avait une prédilection pour Henry David Thoreau, qui était parti vivre quelques années en semi-ermite sur les berges de l’étang de Walden, au fin fond du Massachusetts. En voilà un qui avait poussé le dépouillement jusqu’à ses ultimes conséquences. Il passait son temps à éliminer plutôt qu’à accumuler, vivant dans une seule pièce avec trois chaises (« une pour la solitude, deux pour l’amitié, trois pour la société »), abandonnant tout excitant (y compris le café qui lui gâchait la lumière du matin), refusant même l’offrande d’un paillasson (pour quoi faire ? la terre n’est pas sale). En cultivant son petit coin de potager, il avait même inauguré sans le savoir la technique du semis direct, sans labour. Thoreau était-il libertarien ou anarchiste, poète ou philosophe ? Arthur s’en fichait bien. Il représentait pour lui l’idéal d’un homme libre.

De son père avocat, Arthur avait hérité l’aisance rhétorique, le goût des questions en points de suspension, et un certain cynisme en matière politique qui lui faisait fuir le militantisme. Après son bac général au lycée Henri-IV, il avait intégré une prépa agro un peu par forfanterie, cultivant sa personnalité d’intello singulier. On lui avait dit : prépa lettres et Normale Sup, ce qui correspondait naturellement à son goût prononcé pour les auteurs morts depuis plus d’un siècle, dont l’ego ne gênait plus personne et dont la pensée vivait d’autant mieux. Mais Arthur n’aimait pas les chemins trop bien tracés. Il tenait en piètre estime ses futurs camarades, apprentis philosophes déblatérant sur la décroissance tout en demeurant incapables de planter un poireau. Il redoutait de voir ses convictions intimes galvaudées par le panurgisme des faux rebelles. Surtout, il ne se voyait pas gagner son pain à produire de la pensée critique. Il ne voulait pas devenir un professionnel de l’exégèse ni un frénétique de l’injonction. Si la philosophie, après avoir longtemps interprété le monde, avait désormais pour mission de le transformer, il était temps de se retrousser les manches.

Arthur avait donc bifurqué en section BCPST pour étudier la biologie et les sciences de la terre. Il avait intégré sans trop de difficulté AgroParisTech. Au moins, là-bas, il était maître de ses idées, sans devoir les transformer en croisade ou en plan de carrière. Comme Thalès fier du rendement de ses oliviers ou Montaigne du bel alignement de ses melons, il aimait finir ses journées avec de la terre sous les ongles. Même s’il était convaincu qu’au final ses efforts seraient vains et qu’une bonne partie des espèces disparaîtraient dans la sixième extinction de masse, il ferait sa part, en première place sur la ligne de front et non planqué dans les livres et les colloques.

Kevin, aussi taciturne qu’Arthur était volubile, écoutait les déblatérations de son camarade avec la curiosité d’un enfant qui observe une mouche se cogner la tête contre une vitre. Il admirait sa culture sans trop en comprendre l’intérêt. Il se sentait toujours d’accord sans avoir envie d’explorer la contradiction. Il imaginait combien cette indignation permanente devait être fatigante et offrait à son ami ce qu’il possédait de plus précieux : une présence épaisse, fidèle, rassérénante. Il absorbait les mots d’Arthur comme une bonne terre boit l’eau.

Rien non plus n’avait prédestiné Kevin à devenir ingénieur agronome, mais pour des raisons différentes. Ses parents étaient de simples travailleurs agricoles, sa mère en CDD dans une fromagerie où elle empaquetait tous les jours le lait de brebis fermenté, son père conducteur de tracteurs pour une coopérative, où il était payé en fonction des saisons et des besoins. Ils louaient une maison en parpaings quelconque dans une bourgade quelconque du Limousin, une région où malgré toutes ces années ils se sentaient encore de passage, comme ils se sentiraient toujours de passage dans la vie. Ils étaient issus de générations de tâcherons et de chemineaux, ballottés au gré des transformations économiques, toujours prêts à venir boucher les trous de la société. Ils avaient en eux la mémoire du baluchon et savaient qu’ils pourraient reprendre le leur si le travail venait à manquer. Ils ne nourrissaient donc aucune inquiétude. C’était un couple sans histoire, sans attaches, sans ambition, sans ressentiment. Il ne leur arrivait jamais rien de notable et ils ne s’en plaignaient pas. Comme si le destin avait concentré toute leur part de chance dans cet enfant à la beauté grecque, placide et besogneux. Ils l’avaient éduqué de loin, sans trop y toucher, de peur de gâcher par maladresse cette graine hors norme qui ne demandait qu’à croître toute seule.

C’est ainsi que Kevin, sans vraiment le vouloir, réussit tout ce qui se présenta à lui. Après le collège, il intégra un lycée agricole, suivant la trajectoire normale de la plupart des enfants du coin. Comme il était bon, on l’envoya en section techno étudier les sciences et technologies du vivant. Comme il était bon, il prépara un DUT à Limoges plutôt que le traditionnel BTS. Comme il était bon, un de ses professeurs l’inscrivit au concours C2 d’AgroParisTech : quinze places par an réservées à la « filière pro ». Comme il était bon, il fut admis. Et le voilà mêlé contre toute attente à la future élite. Il n’en faisait pas grand cas mais profitait avec bonne grâce de son nouveau milieu. Un peu à l’image de ses parents, Kevin vagabondait, mais d’une manière qui passait aux yeux des autres pour de l’ambition.

Sa seule déception fut de ne pas s’installer à Paris, qu’il lui tardait de mieux connaître ; il renonça presque à intégrer l’école quand il apprit qu’elle quittait la rue Claude-Bernard pour déménager sur le plateau de Saclay. Comme la procédure d’inscription était déjà engagée et que tout le monde le félicitait, il n’osa pas décevoir. De toute façon, une bonne moitié de la formation se déroulait sur le terrain, dans les entreprises, les labos ou les fermes. Et il n’allait pas refuser la bourse qu’on lui offrait, une fortune à ses yeux.

Kevin était spontanément économe. Tandis qu’Arthur prônait la sobriété dans ses Camper fluo et se torturait à définir les compromis acceptables, Kevin n’éprouvait pas de besoins particuliers. Quelques paires de jeans, son ordi, la cantine du CROUS : il ne manquait de rien. Le reste de son pécule allait dans les bières du soir. Pour certains, c’était la précarité étudiante. Pour lui, la belle vie.

Arthur trouvait en Kevin un sage, qui sans le secours des livres ni même de la réflexion suivait instinctivement les règles de la vertu. Il en était admiratif et légèrement amer. À quoi bon tout ce cheminement intérieur, ponctué d’angoisses et d’épiphanies, si l’on pouvait atteindre le même résultat aussi tranquillement, sans effort apparent ?

Quand leurs discussions se prolongeaient le soir sur la terrasse, Kevin et Arthur se faisaient souvent surprendre par le couvre-feu de vingt-trois heures. Les vigiles effectuaient une ronde rapide pour vérifier que l’école était vide avant de verrouiller les portes. Les premières fois, les deux amis obtempérèrent. Puis ils s’enhardirent et, dissimulés dans un recoin, se laissèrent enfermer. La nuit était claire et chaude. Il leur restait un pack de bières et mille sujets de discussion. Ils pissèrent tour à tour par-dessus la rambarde. Vers une heure du matin, ils tentèrent de se frayer un chemin à travers les couloirs déserts. Ils s’amusèrent à rôder dans les salles de TD où mijotaient les éprouvettes et sautèrent par-dessus des portiques désactivés comme des resquilleurs du métro. En cherchant à sortir, ils se firent une frayeur devant les portes vitrées fermées à clé avant d’en trouver une qui s’ouvrait de l’intérieur.

Une fois dehors, il leur restait à franchir les grilles extérieures du campus. Ils déambulèrent au milieu des arbrisseaux fraîchement plantés et se retrouvèrent devant la noue. C’était le moment ou jamais de faire ce dont tous les étudiants rêvaient par ces journées déjà caniculaires. Ils s’assirent sur la petite plage, ôtèrent leurs chaussures et se trempèrent les pieds. Arthur bredouilla quelques sornettes sur Bachelard et la poétique de l’eau pendant que Kevin s’assoupissait à moitié. La fraîcheur de l’eau les dégrisait en douceur. Au-dessus d’eux, le ciel encore relativement épargné par la pollution lumineuse laissait voir quelques étoiles. On entendait même un hululement de chouette du côté du futur « lab » EDF en construction. En remuant ses orteils, Arthur créait un clapotis méditatif.

— Allez, on y va, dit soudain Kevin en sortant de sa torpeur.

Il ôta son T-shirt puis se mit entièrement nu, avec cette absence de pudeur qui est de rigueur dans les vestiaires de sport. Arthur détourna le regard, un peu gêné, mais l’imita tout de même. La noue était juste assez large pour qu’ils puissent y barboter tous les deux.

— Le meilleur endroit de cette école, dit Arthur.

Leurs jambes s’enfonçaient dans la vase jusqu’à mi-mollet. C’était une drôle d’impression, celle d’être tiré vers un fond sans fond, spongieux et organique, une terre vivante qui pourrait les aspirer et les digérer en un instant. La berge dégageait une odeur âcre, comme de la sueur végétale. Des libellules volaient en rase-mottes sans se soucier des nouveaux occupants de la noue. Arthur faisait couler entre ses doigts des lentilles d’eau, pièces d’or vert. Même rejetée dans un espace aussi étroit, la nature avait repris sa liberté.

Kevin signala soudain le faisceau discontinu d’une torche électrique. Les deux garçons se précipitèrent hors de l’eau en étouffant leur rire, se rhabillèrent tout dégoulinants puis s’allongèrent sur les graviers. Ils entendirent des pas qui se rapprochaient.

— C’est le gars du PC sécurité, murmura Kevin.

— On se croirait dans La Grande Évasion.

— Il faut bouger !

Kevin s’élança hors de la noue en direction du bureau des élèves. Arthur le suivit. Ils parvinrent à se cacher derrière le mur juste au moment où la lumière allait les surprendre. Ils attendirent que le gardien s’éloigne vers le bâtiment D et coururent jusqu’aux grilles du jardin, hautes de deux bons mètres.

— Je te fais la courte échelle, dit Kevin en lui offrant la paume de ses mains comme marchepied.

— Et toi ?

— On verra.

Arthur se hissa maladroitement en empoignant les barreaux. Alors qu’il tentait de se redresser par une traction des bras, ses doigts trop humides glissèrent. Il lâcha prise et tomba en arrière en poussant un cri sonore. Kevin parvint à lui saisir la taille pour amortir sa chute. Ils se retrouvèrent ensemble par terre.

— Ça va ? demanda Kevin en se relevant.

Il tendit la main à Arthur pour l’aider à se remettre sur pied.

— Ça va, mais on est grillés.

Le gardien avait braqué sa torche sur eux. Dans cette lumière crue, la peau pâle et luisante de Kevin lui donnait une allure de nymphe des eaux. Le gardien accourut dans leur direction en hurlant. S’ensuivirent de longs palabres au terme desquels Kevin et Arthur purent se faire ouvrir le portail principal en jurant solennellement de ne pas recommencer, promesse qu’ils s’empressèrent naturellement de trahir. Ils multiplièrent les virées nocturnes. Ils plantèrent au milieu des plates-bandes de l’école des boutures de cannabis. Ils poussèrent aussi jusqu’à Paris pour crever les pneus des SUV, activité très en vue qui générait parmi leurs camarades une saine émulation. Peu à peu, Kevin et Arthur devinrent inséparables. Tout le monde à l’école les associait l’un à l’autre. Aux soirées comme aux examens, ils venaient en paire.

À cette paire étaient satellisées des ombres féminines invariablement attirées par Kevin. Alors qu’Arthur, pauvre mâle errant de la génération Z, tout honteux de ses désirs, déployait sans grand succès des stratégies de séduction byzantines pour draguer sans importuner, insister sans harceler, caresser sans brusquer, jouir sans dominer, il suffisait à Kevin de s’asseoir à la table de la cafétaria pour se retrouver entouré d’un aréopage d’étudiantes. Son aimable indolence, renforcée par un incurable manque d’imagination, passait pour de la distinction. À ses côtés, les étudiantes semblaient soudain oublier toutes les préventions rigides de MeToo et redevenir avec insouciance des jeunes filles légères et pépiantes. Alors qu’à Limoges, les camarades de Kevin étaient souvent en couple, certains même déjà parents, ici personne n’avait aucune raison de craindre l’avenir, et la jeunesse se vivait plus franchement. Kevin n’avait donc plus qu’à choisir, privilège démodé qu’il exerçait avec une certaine délicatesse, mais qui privait Arthur de ses nuits de discussion et de jeu. Arthur se sentait légèrement jaloux, sans savoir exactement de qui. De Kevin et de ses amours faciles, ou des filles que son ami lui préférait ?

*

Arthur eut vite l’occasion de voir Kevin à pied d’œuvre. Tous deux avaient reçu par amis d’amis une de ces invitations ouvertes où, d’incruste en incruste, convergent les heureux élus des écoles parisiennes. Pas de post Facebook ni de boucle Telegram : le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen trouvé par l’évolution pour assurer l’endogamie des élites.

« Chez Anne, rue Gay-Lussac » : Arthur connaissait ça par cœur. L’appartement des parents provisoirement transformé en camp hippie, les playlists hasardeuses mais pas trop fort pour les voisins, les joints qui tournent mais s’il vous plaît, utilisez les cendriers. Arthur traînait les pieds à la perspective d’entreprendre la longue et incertaine traversée de l’Essonne, à coups de RER et de bus de nuit. En revanche, Kevin était enthousiaste, d’autant qu’il avait vu sur Google Maps que la rue Gay-Lussac était toute proche de l’ancien bâtiment d’AgroParisTech. Il voulait sa part de la montagne Sainte-Geneviève. C’était l’occasion rêvée. Arthur servirait de guide.

Ce fut Anne qui leur ouvrit. Une brune au corps débordant, avec une bouille ronde et jolie qu’elle s’efforçait maladroitement de profaner. Elle s’y était planté autant de piercings qu’elle pouvait et portait dans ses cheveux aux boucles andalouses un bandana siglé du « A » anarchiste. Elle les accueillit avec un rictus blasé. En trois phrases, Arthur comprit à qui il avait affaire. Une gentille deuxième année de Sciences Po prête à tout pour s’encanailler et qui professait un anticapitalisme proportionnel à la hauteur sous plafond. « Ça sera pour Kevin », se dit-il.

Ils burent, firent semblant de danser et s’écroulèrent au fond d’un gigantesque canapé en velours, parfaitement adapté aux discussions sans queue ni tête. Dans ce milieu étudiant tout sauf insouciant, où l’on guettait déjà les esquisses de carrière des uns et des autres, les agros avaient un statut particulier. Ils étaient passés par la même sélection impitoyable que tous leurs camarades de soirée et personne ne disputait leur valeur intellectuelle. Mais ils semblaient condamnés à s’occuper de la formule du lait en poudre ou des rendements du maïs. Alors que les autres acquéraient une forme d’incompétence généraliste qui leur permettrait ensuite d’occuper n’importe quel poste avec assurance, les agros avaient déjà les mains dans la glaise. C’étaient les paysans des ingénieurs, le tiers état des énarques. Ce qui leur valait une sorte d’aura ambiguë.

Anne vint s’asseoir entre les deux garçons.

— Alors, vous faites quoi exactement en agro ? demanda-t-elle à Kevin en lui posant une main sur la cuisse. C’est vous qui allez sauver la planète ?

— On étudie essentiellement les vers de terre, répondit Arthur qui était résolu à saboter par tous les moyens les succès trop faciles de son ami.

— C’est une blague ? rigola-t-elle sans lâcher Kevin du regard, comme si elle parlait à un ventriloque.

— Les vers de terre, c’est l’avenir de l’humanité, continua Arthur. Et puis ce sont de petits êtres adorables et sensuels. Ils devraient se plaire dans cet appart. Bonne température, taux d’humidité idéal…

Cette fois, Anne n’eut d’autre choix que de se tourner vers Arthur. Il continua sur ce ton moqueur qui, à sa grande surprise, ne semblait pas irriter sa cible, toujours heureuse d’être fustigée pour son mode de vie. Elle ne demandait qu’à expier son enfance parisienne, ses week-ends en Italie et ses études payées par Papa-Maman.

— L’agro-industrie a massacré les pauvres vers de terre, lança Arthur.

— Ça, c’est vrai ! s’exclama Anne qui n’en savait rien mais n’imaginait pas que l’agro-industrie puisse faire autre chose que du mal. L’agro-industrie et le néolibéralisme, précisa-t-elle car, tout de même, elle ne faisait pas Sciences Po pour rien.

Pendant ce temps, Kevin s’était mis à discuter avec son voisin de canapé, un minet d’école de commerce aux cheveux luisants de gel. Arthur n’avait pas une seconde à perdre.

— Ma vocation, confia-t-il à Anne d’un air pénétré, c’est de réintroduire des vers de terre dans les sols dévastés. Par inoculation, ajouta-t-il en se rappelant les propos de Marcel Combe.

— Chanmé ! approuva-t-elle. Moi j’y crois trop, à l’agriculture rénégé… géréné…

— … régénérative.

— Voilà ! Pardon, je suis un peu pompette, mentit-elle. Tu vas devoir te battre contre les porcs de la FNSEA, tu sais.

— Eh oui, mentit-il à son tour, sachant pertinemment que les syndicats agricoles se fichaient comme d’une guigne des doux poètes qui essayaient des méthodes alternatives.

— Et comment on fait ça ?

— Comment on fait quoi ?

— Eh bien, comment on réintroduit des vers de terre ?

Arthur se sentit pris de court. Il bredouilla quelques explications en plaçant un peu aléatoirement des termes scientifiques. Tout en parlant, il se demandait quel effet pouvait bien faire son labret, une branche de métal qui ressortait de part et d’autre de sa lèvre inférieure et se terminait par deux petites boules scintillantes. Puis brusquement, il s’interrompit. Anne suivit son regard. Juste à côté d’eux, Kevin embrassait le minet à pleine bouche.

Anne retira sa main, toujours distraitement posée sur la cuisse de Kevin, et se tourna résolument vers Arthur. Ainsi commença leur histoire.

Une demi-heure plus tard, Arthur et Kevin se croisèrent dans la cuisine au milieu des polytechniciens ivres qui tartinaient du tarama.

— On ne va peut-être pas tarder, suggéra Kevin très naturellement.

Arthur ne sut que dire. Il se posait mille questions. Kevin semblait aussi frais et propret qu’à l’ordinaire.

En sortant, les deux garçons passèrent devant les anciens bâtiments d’AgroParisTech, faiblement éclairés. « INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE », pouvait-on encore lire sur le fronton, en belles lettres capitales. Ce qui était encore quelques mois auparavant un fier signe de ralliement relevait désormais des monuments historiques. Un échafaudage avait été dressé sur la façade de la rue de l’Arbalète. Le nouvel occupant, une école de formation privée, allait tout rénover à grands frais. C’était la mort sous vitrine.

— On dirait un château, s’émerveilla Kevin. En plein cœur de Paris.

Il est vrai que le portail monumental, la combinaison de pierre de taille et d’une brique couleur pain d’épices, et même le bulbe de la toiture, donnaient aux anciens locaux un air de pavillon de chasse du XVIIe siècle.

— Il ne faut pas exagérer, tempéra Arthur. Ça date de la fin du XIXe, quand l’Institut a pris la place de l’École de pharmacie. Encore avant, il y avait ce qu’on appelait le jardin des apothicaires. Plein de plantes bizarres…

— Tu sais vraiment tout, toi, dit Kevin en lui caressant l’épaule.

Arthur se crispa.

— Écoute, il faut que je te pose une question, se lança-t-il. Je suis désolé si…

Il fut interrompu par une voiture de police qui remonta en hurlant la rue Claude-Bernard. Quand elle eut disparu, la ville parut soudain silencieuse.

— T’es gay ?

— Mais non, pourquoi tu dis ça ? répondit Kevin en souriant.

Arthur était au supplice. Devant eux, un feu changea de couleur, maintenant un semblant de normalité dans cette nuit déréglée.

— Tout à l’heure, sur le canapé…

— Ah oui, de temps en temps, je change. Sinon ça devient un peu monotone, toutes ces chattes.

— Et tu…

Il y avait des choses qu’Arthur ne voulait pas se représenter.

— Tous les corps sont faits pour le plaisir, conclut Kevin. Il faut en profiter, non ?

— Alors, tu es bi ?

— Je sais pas, il faudrait que je me renseigne. Je ne pensais pas qu’on me bassinerait avec ça à Paris.

Arthur se tut, penaud. Ils se remirent silencieusement en marche vers Port-Royal pour prendre le Noctilien. Kevin musardait. Arthur commentait laconiquement les monuments de Paris tout en ruminant ses pensées. Il regrettait ses questions déplacées, lui qui avait été élevé dans la culture de la lutte contre les discriminations, au gré des procès où plaidait son père.

— Ici, le jardin des Grands-Explorateurs. Dans le prolongement du Luxembourg. Tu peux voir le Sénat, tout au fond. J’aime bien cette perspective. Elle m’apaise.

Arthur se sentait ringard. La lutte contre les discriminations, ce n’était plus le sujet. Kevin n’appartenait à aucun groupe et ne revendiquait nul droit particulier. Il se contentait d’être lui-même, « homme universel » comme il l’avait lu dans la correspondance de Machiavel. Kevin accédait ainsi aux yeux d’Arthur à un statut supérieur, par-delà les classifications, les tabous et les interdits. Il était, dans sa simplicité même, dans son ouverture au moment présent, dans sa totale acceptation des désirs qui le traversaient, au-dessus de l’humanité commune.

Homme universel, sagement assis dans l’abribus du boulevard de Port-Royal.

Chapitre II

Kevin s’était installé dans le fond de la salle, côté couloir. Il gardait à côté de lui un siège libre pour Arthur, au cas où. Cette soirée de remise des diplômes ne l’amusait guère, mais au moins elle se déroulait sur les Grands Boulevards, dans le centre de Paris, où il n’avait pas eu l’occasion de se rendre aussi souvent qu’il l’aurait voulu durant ces trois années de scolarité, entre les cours à Saclay et les stages sur le terrain. Les dorures chantournées du théâtre à l’italienne le ravissaient. Il se sentait là comme dans un cocon, pris dans les plis et les replis des balcons et des faux plafonds. Il en sortirait définitivement adulte, titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome. Il était impatient de ne plus avoir de comptes à rendre.

Comme chaque année ou presque, un groupe de « bifurqueurs » profiteraient de la scène pour dénoncer l’agribusiness et présenter leurs projets alternatifs en ferme autogérée ou à la Confédération paysanne, sous les applaudissements de leurs camarades qui, eux, auraient déjà signé leurs contrats chez Danone. C’était devenu une tradition depuis le coup d’éclat de 2022, quand huit étudiants avaient détourné la cérémonie pour exposer l’hypocrisie d’une formation qui les encourageait à participer, selon eux, aux « ravages sociaux et écologiques en cours ». Cheveux longs, sandales ouvertes, T-shirt à fleurs ou robe longue à rayures, ils avaient fustigé la bonne conscience des entreprises, l’inaction des gouvernements et l’inertie de la société, en incitant leurs camarades à trouver chacun leur manière de bifurquer. En guise de projet professionnel, ils avaient annoncé leur engagement dans des mouvements de lutte, leur installation sur des ZAD ou leur participation à des collectifs agricoles. Leur appel à la désertion, jailli du cœur du système, lancé par ceux-là mêmes dont on attendait des réponses, avait suscité une émotion considérable dans l’opinion publique. Ils ne s’étaient pas collés aux grilles du théâtre, ils n’avaient pas hurlé des slogans grossiers, ils n’avaient pas montré leurs seins. Ils avaient posément pris le micro en égrenant pendant sept longues minutes des arguments précis et raisonnables. On aurait dit l’exposé d’un travail de groupe, déclamé avec une application timide. C’est ce qui l’avait rendu si puissant. Si les bons élèves rejetaient leurs études, si les ingénieurs renonçaient à trouver des solutions, si les agronomes ne croyaient plus en l’agriculture, n’était-ce pas vraiment la fin ?

Naturellement, la fin se faisait toujours attendre. Une fois la vidéo YouTube dûment visionnée et partagée, chacun avait repris le cours de sa vie. Désormais, cet appel à la désertion avait été institutionnalisé. La direction de l’école consacrait un quart d’heure aux « autres futurs ». Une dizaine d’étudiants appelaient à renverser le capitalisme, les journalistes présents notaient les meilleures punchlines puis la cérémonie reprenait tranquillement son cours, enchaînant présentations sur le développement durable et témoignages d’alumni ayant fondé des start-up à succès dans la greentech. Admirable manière pour le système d’absorber sa propre contestation.

Kevin voyait autour de lui de nombreux parents, graves et endimanchés car cette cérémonie marquait pour eux le début très officiel de leur propre chemin vers la vieillesse. Lui n’avait même pas pensé à inviter les siens, qui venaient de déménager à l’autre bout du Limousin où son père s’était vu offrir une place dans une coopérative. Sa mère recommencerait comme saisonnière, fidèle à la précarité qui avait toujours été son lot. Ils s’étaient installés dans une maison aussi moche que la précédente et projetaient de s’acheter un camping-car pour passer leurs vieux jours sur les routes. Qu’auraient-ils bien été faire dans ce théâtre à l’italienne ? Ils se désintéressaient superbement de la carrière de leur fils unique, « du moment qu’il a de quoi bouffer et qu’il ne va pas en prison », comme avait dit son père un jour. C’était leur manière de l’aimer.

Le directeur apparut au pupitre dans un costume sans cravate qui se voulait décontracté mais ne parvenait qu’à donner une désagréable impression d’incomplétude. Les lumières se tamisèrent et le silence se fit. Arthur n’était toujours pas apparu. Kevin ne l’avait presque pas vu au cours de leur troisième année. Ils avaient tous deux choisi la dominante « biologie et biotechnologies pour la santé et les productions microbiennes ou végétales » mais avaient été envoyés dans des labos éloignés. Kevin poursuivait sa vie d’homme facile, s’offrant sans difficulté à celles et ceux qui n’étaient ni trop laids ni trop stupides. Le hasard le soumettait parfois à de longues semaines d’abstinence qui ne le dérangeaient aucunement. Il devait cependant admettre que, pour la première fois, quelque chose lui manquait : Arthur, ou plus exactement la voix d’Arthur qui le berçait de concepts, qui le soir lui parlait de la définition aristotélicienne de l’économie, de l’échange et de l’accumulation, de la phronésis et de la médiété. C’était bien mieux qu’une série.

Kevin redoutait de voir Arthur s’afficher avec les bifurqueurs. Il n’aimait pas l’idée que son ami s’abaisse à un discours où il ne serait pas question d’Aristote mais de désertion et de lutte, des slogans que Kevin trouvait bas de gamme. Tous les deux avaient échangé de nombreux WhatsApp sur le sujet.

Ils m’ont proposé de les rejoindre

Évidemment, ils le proposent à tout le monde

Ils ont raison.

Oui. Et alors ?

Pourquoi le dire comme ça ?

Pourquoi gâcher la fête ?

Kevin partageait sans réserve les inquiétudes des camarades de sa génération sur le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité ou l’appauvrissement des écosystèmes. Il ne comprenait simplement pas le sens du combat qu’ils prétendaient mener. Même si, pour le moment, il n’avait pas d’autre solution à offrir.

Pour aider à la prise de conscience.

Pour ne pas cautionner le blabla RSE .

La responsabilité sociale et environnementale,

c’est comme le sexe : plus on en parle, moins on le fait. Et inversement.

Kevin prit cette dernière considération pour un compliment à son égard. Il n’en conservait pas moins ses doutes.

C’est un peu facile de dire tout ça quand on sort d’AgroParisTech.

Au contraire. C’est courageux.

Plus personne ne voudra les embaucher.

Ils ont sans doute les moyens de vivre sans boulot. Moi pas.

Depuis qu’il fréquentait le milieu des écoles parisiennes, Kevin avait appris à manier en cas de nécessité l’argument social, arme de destruction massive qui réduisait à néant toute conversation.

Il faudra qu’on parle vers de terre. J’ai un projet.

Moi aussi !

Kevin poussa un soupir de soulagement quand Arthur vint s’asseoir à ses côtés. Il n’allait donc pas envahir la scène avec les bifurqueurs.

— Tu avais raison, glissa Arthur, ils font un peu enfants gâtés.

Sur scène, le directeur s’adressait aux nouveaux ingénieurs agros comme aux « talents d’une planète soutenable ».

— Ça ne veut vraiment rien dire, pesta Arthur. Ce n’est pas la planète qui est ou qui n’est pas soutenable, elle s’en fiche la planète : elle existe, c’est tout.

— T’inquiète…

Kevin lui passa une main autour de l’épaule. Arthur se détendit et s’enfonça dans son fauteuil. Un agro de dix ans leur aîné, en jean et micro-serre-tête, venait à présent vanter son dernier produit, une sonde connectée d’analyse des sols. Il marchait à grandes enjambées en jetant à la salle des regards possédés, comme on le lui avait sans doute appris lors de sa formation aux TED Talks, ces conférences-spectacles américaines faites pour émouvoir plus que convaincre. « Soltech permet de suivre en temps réel l’évolution des propriétés du sol et envoie des recommandations en fonction du stade des cultures. Humidité volumétrique, pH, quantité de lumière et même densité… tout est processé. » Il faisait défiler les slides avec des visages souriants de céréaliers barbus, l’air juste assez campagnard pour faire authentiques, mais équipés du dernier Mac Pro pour suivre leurs cultures depuis leur salon. « La question n’est pas la quantité d’engrais, osait-il prétendre, mais la capacité d’administrer la bonne dose au bon moment. » Des graphs s’affichaient à l’écran, montrant la hausse des rendements conjointement à la baisse des intrants chimiques. « Le jour où les courbes se croisent, c’est gagné ! » Kevin entendait Arthur pouffer. Il trouvait pour sa part la techno intéressante mais se gardait bien de le montrer.

« Notre ambition, conclut leur aîné : révolutionner la qualité de vie des agriculteurs. Plus besoin de parcourir des kilomètres dans les champs tous les matins pour tâter la motte de terre. Soltech est plus précis et plus fiable que l’œil humain. Une meilleure connaissance de son environnement pour un traitement plus responsable des sols ! »

— Et rien sur les vers de terre, bien sûr, grommela Arthur. Ça sert à quoi de voir le pH si on ne connaît pas le nombre de lombrics au mètre carré ?

D’un point de vue scientifique, Kevin admettait que Soltech présentait des limites évidentes. La qualité du sol ne peut se résumer à une poignée de paramètres. Elle dépend de milliers de facteurs, de millions de micro-organismes qui nous sont encore pour l’essentiel inconnus. Comme le leur avait répété Marcel Combe, personne n’est aujourd’hui en mesure d’analyser de manière complète les propriétés biophysicochimiques d’une motte de terre. Et c’est à proportion de cette ignorance fondamentale que l’intuition humaine, produit d’une longue évolution qui dépasse largement la partie émergée de notre conscience, reprend un sens.

— Il faudrait inventer le radar à vers, dit Kevin en plaisantant à moitié.

— Je suis sûr que les braves vers de terre vont bouffer sa sonde.

Kevin connaissait l’obsession d’Arthur et en avait suivi tous les développements. Depuis cette soirée rue Gay-Lussac, il n’avait pas dévié de son idée d’inoculation de lombrics. Sa relation avec Anne l’avait piégé dans ce projet ; peu à peu, il s’était pris au jeu. Ce qui avait commencé comme une vague tentative de drague était devenu une vocation. Il avait rapidement fait le tour des rares publications sur le sujet. Elles tenaient en une bibliographie de quelques pages. Tout restait à découvrir : Arthur avait l’impression, si rare à une époque blasée où tous les horizons semblaient avoir été explorés, de pénétrer sur un nouveau continent où les pionniers restaient rares et se connaissaient tous. Contrairement à la plupart de ses camarades qui rejoignaient des communautés de dizaines de milliers de chercheurs pour quémander des miettes de questions irrésolues, il ne rencontra aucune difficulté à accéder aux meilleures conférences où se retrouvait toujours la même douzaine de spécialistes, conscients de leur marginalité mais persuadés d’incarner l’avant-garde du progrès scientifique. L’humanité s’était ruée pour comprendre l’infiniment grand des cieux mais restait balbutiante devant l’infiniment petit des sols.

Selon Arthur qui ne manquait jamais une occasion d’assommer Kevin de références culturelles, les vers de terre démentaient La Bruyère affirmant : « Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes et qui pensent. » Tout ? Non. Sept mille ans n’avaient pas suffi aux hommes pour regarder sous leurs pieds.

Après son stage de master sur la dégradation des matières organiques, Arthur s’était donc inscrit en doctorat à l’Inrae – l’Institut national de la recherche agronomique, récemment remaquillé, pour se plier à la mode de l’époque, en Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement… Arthur avait trois ou quatre ans devant lui pour étudier et surtout expérimenter le repeuplement des vers de terre. Son sujet de thèse faisait vibrer Anne : « Solutions agronomiques dans le cadre de la transition agroécologique : revitalisation des sols par inoculation de lombriciens ». Pourtant, Anne se gardait bien de mentionner les lombrics dans les assos écoféministes qu’elle avait rejointes à Sciences Po. Il fallait se battre pour le partage des tâches domestiques et contre la déforestation de l’Amazonie. Les vers de terre, tout hermaphrodites qu’ils fussent, ne faisaient pas partie des priorités.

— J’ai trouvé des terres, déclara Arthur qui semblait suivre les pensées de Kevin.

— Des terres bien dégueulasses où tu vas pouvoir faire tes miracles? »

Extrait

« Alors la planète, elle est foutue de toute façon. Je l’ai vu de mes propres yeux. Il n’y a plus de sols. Il leur faudrait une longue diète d’humanité. Ce n’est pas près d’arriver. Pas avant qu’on meure tous de faim, en tout cas. Ensuite, il suffira de quelques millions d’années pour reconstituer la faune et la flore. Comme après une ère glaciaire. Il y aura plein d’espèces nouvelles. Ça devrait être intéressant, mais il n’y aura plus personne pour écrire des rapports.

– On n’a jamais nourri autant de monde sur cette planète…

-Au prix de quoi ? 75% des terres émergées sont dégradées. 95% d’ici 2050, selon l’IPBES. » p. 272

À propos de l’auteur

Gaspard Koenig © Photo Élodie Grégoire

Gaspard Koenig © Photo Élodie Grégoire

Gaspard Kœnig est un philosophe et essayiste français né à Neuilly-sur-Seine le 3 décembre 1982. Son père est Jean-Louis Hue, ancien directeur de la rédaction du Magazine littéraire. Sa mère est Anne-Marie Kœnig, une critique littéraire. Gaspard Kœnig fait ses études au lycée Henri IV. En 2002, il intègre l’École normale supérieure lettres et sciences humaines avant d’étudier à l’université Columbia. En 2004, il décroche son agrégation de philosophie. Sa carrière prend une tournure politique alors qu’il rédige les discours de la ministre Christine Lagarde jusqu’en 2009. Après cette expérience, il s’expatrie à Londres et travaille pour la BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement). Par ailleurs, Gaspard Kœnig est à la tête du groupe de réflexion libéral Génération Libre depuis 2013. En 2021, il crée Simple, son mouvement politique visant à simplifier les normes et la législation. Il a publié une douzaine d’essais et de romans, dont Les discrètes vertus de la corruption, Leçons de conduite et Leçons sur la philosophie de Gilles Deleuze.

Le 11 janvier 2022, Gaspard Kœnig annonce sa candidature à l’élection présidentielle 2022. Proche du mouvement libéral classique, son programme est de responsabiliser l’individu en refondant le droit et en réduisant par 100 le nombre de normes dans le pays. Côté vie privée, Gaspard Kœnig est marié à Andreea Munteanu-Koenig, d’origine roumaine et de dix ans son année. Le couple se rencontre à New York en 2004. (Source: Gala.fr / Éditions de L’Observatoire)

Site internet de l’auteur

Page Wikipédia de l’auteur

Compte Twitter de l’auteur (Mouvement simple)

Compte LinkedIn de l’auteur

Tags

#Humus #GaspardKoenig #editionsdelobservatoire #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #MardiConseil #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie